OUTRO FIM-DO-MUNDO É POSSÍVEL: Sobre a urgência de descolonizar nosso imaginário do Apocalipse. Por Eduardo Carli.

Nosso imaginário acerca do colapso civilizacional e do fim-do-mundo-como-o-conhecemos também foi colonizado. Pensamos este final de linha para nossa civilização, hoje toda mergulhada no caminho suicida da queima de combustíveis fósseis e do agrobiz movido a pecuária industrial e toxinas proliferantes, usando quase sempre uma palavra grega – apokálypsis – que enredou-se nas teias da mitologia monoteísta judaico-cristã.

Em um continente – hoje conhecido como América Latina… – que só teve contato muito tardio com estes mitos que nos invadiram junto com as caravelas e escopetas imperialistas que aqui aportaram a partir de 1492, hoje teimamos em refletir sobre a possibilidade do pior com referências bíblicas. Somos assolados por imagens de Dilúvios e Arcas – e o mito de Noé e suas duplas de animais macho-e-fêmea não foi também Hollywoodizada recentemente numa superprodução dirigida por Aronofsky?

Mesmo diante do aquecimento global antropogênico, que os cientistas nos prognosticam como via segura para uma hecatombe do mundo como o conhecemos, desviamos fácil da Ciência secular e fazemos constante referência a um livro bíblico escrito pelo profeta João Batista, quando exilado na ilha de Patmos no Mar Egeu, há dois milênios, numa mescla bizarra – ou indecisão confusa – entre mito antigo e ciência de ponta.

Quando procuro pensar numa música sobre o tema, é a voz de Michael Stipe que soa no cérebro e o R.E.M. é quem faz a trilha sonora do “It’s The End Of The World As We Know It”. Mas há outros fins de mundo imagináveis para o tempo vindouro que não foram hits no top of the pops nem estão representados no stream da Netflix.

Esta estagnação do imaginário, que nos faz empacar em referências culturais batidas e alheias, poderia ser superada se atentássemos à queda do céu profetizada pelo xamã yanomami Davi Kopenawa, ou se tivéssemos ouvidos mais abertos para as ideias sobre o futuro ancestral propostas por Ailton Krenak para adiar o fim-do-mundo.

Um dos aspectos mais originais da <reportagem-de-capa de Luciana Veras para a Revista Continente> está em destacar estes outros imaginários do fim, para além da zumbificação ocidental, estes extra-ocidentais conceitos de colapso, estes outros modos do céu cair e outras vias para evitar (ou ao menos procastinar) o colapso que o “business as usual” do capitalismo só faz acelerar:

“Nunca vimos uma criatura tupiniquim a quebrar a Terra, um monstro da Amazônia vingando as dores impingidas aos povos da floresta, ou o Juízo Final a um golpe do boitatá, a cobra com olhos de fogo batizada como mito tupi-guarani. Ao menos no panteão do imaginário pop, nosso apocalipse é importado. (…) Se não fôssemos tão reféns do imaginário estrangeiro, adotaríamos a cosmogonia yanomami [exposta em A Queda do Céu de Kopenawa e Albert] como nosso incrível e próprio apocalipse.” (VERAS: Continente, Maio de 2019, pg. 43-44)

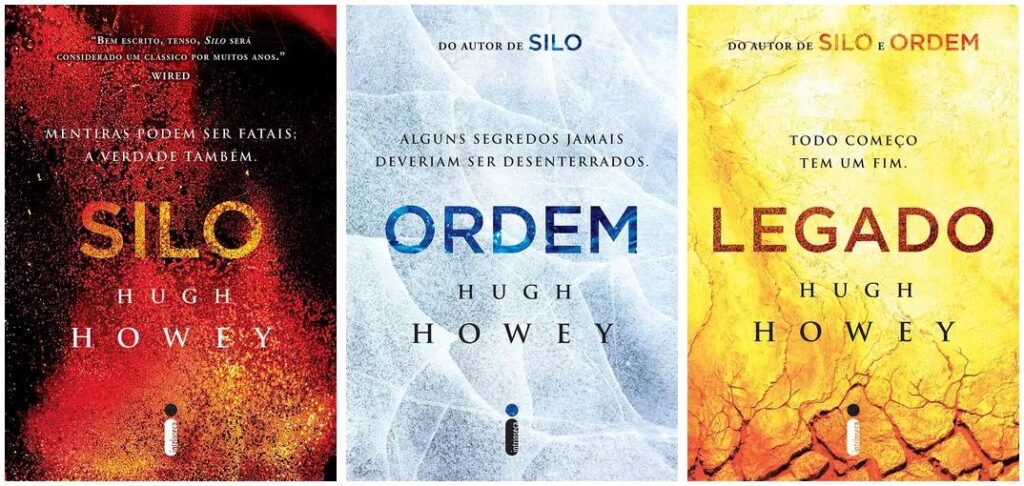

Nosso imaginário apocalíptico hoje está colonizado pela Netflix, pela Apple, pela HBO, por Hollywood, por música pop cantada em inglês: pensamos nosso futuro possível com as muletas imagéticas fornecidas, por exemplo, pelo cometa em rota de colisão com a Terra do <Don’t Look Up de Adam McKay> ou pela sociedade subterrânea do Silo. Esta série, que na sequência analisaremos mais a fundo, retrata as entranhas da Terra onde sobrevivem aqueles que parecem ser os únicos 10.000 humanos que sobraram vivos após alguma catástrofe monumental que tornou inóspita e irrespirável a superfície do planeta. Mais um apocalipse importado muito bem-sucedido em nos manter fissurados, com as bundas na poltrona e olhos bem colados na tela, por uma temporada inteira – como ocorreu com este colonizado escriba que aqui se expressa.

Estes são apocalipses falados em inglês, cheios de cenas de ação frenéticas, que com frequência evocam a obra de cineastas que estão longe de serem cultuados como grandes artistas: nossos pesadelos despertos muitas vezes parecem plágios dos Armageddons à la Michael Bay ou Roland Emmerich.

Se Silo merece um pouco mais de nossa atenção e de nosso escrutínio crítico do que o usual produto de catastrofismo lucrativo, apesar de ser mais um armagedom embalado para consumo das massas pela Apple TV, é sobretudo por este motivo: a “verdade” sobre nosso futuro, aqui neste enredo, está mais nas profundezas da terra do que em fantasias Elon Muskianas de colonização de outros planetas; nosso porvir é mais subterrâneo do que celeste; além do mais, todo um sistema ideológico de ocultamento da verdade é descrito e esta é descrita como algo que deve vir à tona; ao invés de descer do céu, caindo em nossa direção, aqui… the truth will surface.

No <Cinegnose>, uma boa síntese de Silo:

“dez mil pessoas vivem em um enorme bunker subterrâneo conhecido como O Silo – uma gigantesca estrutura vertical composta de 144 andares terra abaixo, acessados por uma escadaria em espiral cujo grafismo dos créditos iniciais faz lembrar as hélices da estrutura do DNA. (…) Como numa distopia totalitária convencional, o Silo é um lugar onde dissidências ou desacordos podem ser punidos – o passado e a História foram destruídos e apagados da memória a tal ponto que os habitantes não sabem mais como chegaram lá ou o que aconteceu com o mundo exterior. Tudo o que sabem (ou pelo menos é que é informado para todos) é que lá fora o ar é mortal e o planeta foi devastado. Uma pequena fresta para essa devastação é uma janela panorâmica no andar do refeitório do Silo. Uma estrutura judicial e policial é composta por xerifes e uma espécie de polícia do Poder Judiciário, comandado por juízes implacáveis. A própria estrutura vertical do Silo espelha a divisão em classes: no fundo, a Mecânica com operários que mantém o gerador de energia criado pelos “Pais Fundadores” em funcionamento. Nos andares intermediários, a classe média que trabalha nas funções administrativas – principalmente na área de informática. E no topo, juízes, xerifes e policiais.”

“The display is a lie” e “The truth will surface” são duas das frases mais contundentes como chaves-de-leitura para a 1ª temporada série baseada nos romances sci-fi de Hugh Howey: há aqui a ideia de que as telas e câmeras mentem, inclusive aquela que está dentro do capacete daqueles que são coagidos a se aventurar fora do Silo. Telas e câmeras também servem ao intuito “orwelliano” de onivigilância: 1984 não era um manual de instruções, mas todo poder autoritário nestas distopias sci assim o considera.

Esta contradição – um display que mente através do inculcamento de uma ideologia, transmitida por imagens e palavras, e milhares de câmeras de vigilância que supostamente permitem ao poder acessar a verdade sobre os sujeitos sob subordinação do Estado – é um dos interesses maiores desta obra: Silo é um pesadelo orwelliano que se passa num bunker claustrofóbico e que vive em estado permanente de crise – energética, securitária e ecológica.

Produzindo uma espécie de híbrido entre o batidíssimo Mito da Caverna de Platão e o também já muito explorado 1984 de Orwell, a série revela um mundo onde o Estado pratica a vigilância em massa a partir de uma “sala-de-controle” repleta de telas: há uma Central para onde fluem as imagens captadas por todas as milhares de “teletelas” espalhadas pelo sistema social altamente estratificado do silo, servindo como uma espécie de torre de um Neo-Panóptico.

Não há grande originalidade nesta concretude dada às desigualdades sociais – poucos anos atrás, o filme de Bong Joon-Ho (e a série que nele se inspira) Snowpiercer – Expresso do Amanhã já haviam figurado, naquele trem que contêm o que sobrou da espécie humana, a radical discrepância entre os privilegiados e os despossuídos.

Em sua interessante análise especulativa sobre a série, a sagaz Bela Eischler do Futurices destaca: Silo afirma, através de seu enredo, a falsidade do mundo aparentemente belo, harmonioso, repleto de pássaros cantarolantes e voejantes que supostamente vivem em meio a um idílio florestal, que era projetado no display acoplado ao capacete de todos os personagens que são ejetados da sociedade subterrânea e que re-entram na superfície do planeta devastado.

A série nos concede a ideia, não muito distante daquela que está no cerne da tetralogia Matrix (1999 – 2022), de um mundo colocado na frente de nossos olhos para nos impedir de discernir o real. A ideia conexa é a de uma distopia do real que contrasta com uma utopia fake. “O suposto mundo perfeito lá fora”, como Bela bem destacou, é perfeito demais para ser verdade; desde as primeiras cenas, os personagens que, com trajes de astronauta, sobem à surface, estão sob suspeita de nós, telespectadores: quando saem do Silo, os personagens acreditam estar vendo o “mundo lá fora”, mas a impressão que fica em nós é que os personagens estão assistindo a uma espécie de simulação kitsch, projetada dentro do dispositivo que protege suas cabeças. O capacete é uma câmara de ilusão.

Aquela maravilhosidade toda que é projetada diante de seus olhos não é crível e cai sob suspeita de ser um confeito kitsch, nada mais que eye candy fabricado para enganar seus consumidores. O “quadro” da realidade perfeitíssima não é crível por ser “exuberante e colorida demais, sem falar naqueles passarinhos que estão sempre voando numa mesma formação…”, como bem notado por Eischler. Ou seja, tudo conduz a pensarmos que se trata de uma imagem fabricada para enganar, uma programação que falsifica a percepção, o que faz ressoar uma certa influência do They Live de John Carpenter. Bela Eischler avisa do spoiler (saiam da sala aqueles que ainda não viram a temporada toda) e depois dispara: “O display verdejante era uma farsa mesmo”.

O ato de sair do silo é um ato chamado na série também em analogia com um “sair pr’uma faxina”, “go out for a cleaning”. No caso, os dissidentes que abandonam a segurança do silo e vão lá pra fora tem a missão de passar um pano, por fora, na câmera através da qual a galera lá dentro enxerga o que supõe-se ser, lá fora, a wasteland do real.

Esta limpeza supostamente dá nitidez aos olhares que enxergam o desértico mundo inóspito lá fora e sentem-se assim convencidas a permanecer dentro, no espiralado e distópico silo social, onde ao menos alguma sobrevivência é possível. Estas cenas são um pouco bizarras pois revelam que as pessoas que se aglomeram para assistir o espetáculo do “astronauta” que se aventura fora do silo não estão olhando através de uma janela, mas sim diante de uma espécie de mega tela de cinema. Aliás, em um mundo subterrâneo, a única janela que faria sentido seria uma clarabóia na cobertura do silo.

As panes no sistema e a constante ameaça que pende sobre ele de ter interrompida a energia elétrica vão conduzindo a pensar que todo o sistema de telas/displays tem pouco a ver com janelas e tudo a ver com uma imagética da alienação, uma prisão de imagens. A vida fora do silo é construída ideologicamente como impossível; vende-se a noção de que qualquer um que se aventure para longe do útero protetor da sociedade-bunker vai morrer asfixiado após poucos passos.

Trata-se de um interessante construto fictício que retrata uma sociedade que usa a ficção com fins de controle. E por isto Silo merece elogios e é de fato uma série bastante instigante, cuja segunda temporada promete. Porém, não devemos babar ovo diante deste produto da indústria cultural sem notar que a série ela mesma nos prende diante de seu imaginário futuro devastado oferecendo-nos sobretudo o afeto insistente da aporia – a falta de poros, a dificuldade para um respiro.

A maior ingenuidade dos críticos é não realizar a crítica da própria série enquanto conducente àquilo que menciono no começo deste texto: tornar-nos reféns do imaginário do apocalipse fabricado pelas grandes empresas do entretenimento audiovisual hoje empoderadas.

O dispositivo técnico capacete aqui aparece como dotado não de um vidro transparente que permitisse ao olhar transpassar simplesmente a transparência do vidro, mas sim atua como uma espécie de tela onde o sujeito é coagido a enxergar o mundo através de um filtro. Ora, uma série no streaming será que não nos enfia na cabeça um capacete invisível que faz o mesmo com nossa percepção de mundo, impondo um filtro corporativo que condiciona nossas visões sobre o colapso, a hecatombe, o apocalipse…?

A analogia que Bela Eischler faz com o filtro do Instagram não é muito oportuna, neste caso, pois aí se trata de aplicá-lo a posteriori a uma foto que já existe, enquanto aquilo que Silo figura seria uma espécie de filtro aplicado a priori à percepção. Um filtro que estaria embedded na visão.

É evidente que tudo isto participa do zeitgeist dos videogames e da “Virtual Reality” – nunca mais veremos os capacetes da mesma forma desde que o VR invadiu nossa cultura, não apenas a dos games mas a do cinema também (em grandes festivais europeus, como o Imagine de Amsterdam, pode-se assistir a muitos filmes através de capacetes de VR em que a pessoa move seu corpo em todas as direções para “experimentar” o filme).

Os capacetes mutaram de meros apetrechos de segurança para evitar ferimentos no crânio e no cérebro (fim para o qual ainda hoje são utilizados nas cabeças de ciclistas e motociclistas) para hoje abarcar o domínio dos “capacetes de imersão” em realidade virtual e também dos capacetes espaciais que isolam o sujeito de um ambiente irrespirável ou congelante. Silo usa e abusa desta esta imagética expandida do capacete multifunções, conectado a todo um traje espacial que se tornou necessário para explorar a Terra devastada da surface.

No Cinegsone, Wilson afirma: “há apenas uma verdade, que fará lembrar a fala de Morpheus em Matrix: ‘bem-vindo ao deserto do real’ – a única realidade é a de um planeta destruído por guerras nucleares enquanto o que restou da humanidade vive em inúmeros silos, isolados e incomunicáveis entre si. E a revelação de que todo o ritual da “Limpeza” é uma operação psicológica para manter todos na linha. Por que, afinal, os condenados limpam a lente da câmera mesmo sabendo que são seus últimos momentos de vida lá fora? Na verdade, aquela imagem de um suposto mundo exterior idílico e limpo é uma imagem de computação gráfica projetado no visor do capacete dos condenados.”

Bem, pouco crível é que uma sociedade capaz da construção de algo tão complexo quanto um silo social subterrâneo que abriga 10.000 pessoas não fosse capaz de construir um sistema de limpeza automatizada (ou seja, robótica) da câmera que fica no exterior e cujas imagens são projetadas no “cinema” do refeitório. Por isso é plausível que aquele cine-refeitório é um espetáculo destinado a mostrar aos cidadãos que quem sai do silo acaba se fodendo após poucos passos na superfície da terra; e o “condenado” que limpa a lente permite que todos sigam vendo a devastação e assim se resignem à sua condição de toupeiras humanas.

A projeção “utópica” no capacete dos condenados é um recurso interessante para “obrigar” o condenado a limpar as lentes, iludindo-o de que estaria revelando a seus concidadãos a beleza do mundo lá fora, convidando-os todos à saírem do silo. Cinegnose também partilha esta sacada: “Já não vimos isso em algum lugar? Não seria essa a própria natureza da indústria de consumo e entretenimento? Através das telas, nos mostrar imagens hiper-reais de mundos felizes de consumo e diversão. Para nos manter na linha, motivados no cotidiano de trabalho e afazeres, esperançosos de que o amanhã será melhor.”

Silo nos mostra um fim-de-mundo possível: a superfície da terra reduzida a uma wasteland irrespirável, o devir-toupeira dos seres humanos que sobraram, tudo servindo a um thriller subterrâneo no qual a Apple aposta para seus streaming profits. A série coloniza até mesmo nossa percepção do heroísmo, visto como ato subversivo de um indivíduo heróico que ousa ir lá fora para ver se realmente o Poder está descrevendo as coisas como elas são (ou estão) – um eco de Fox Mulder, em Arquivo X, e seu famoso the truth is out there.

Raia, ao fim da temporada, a noção de que o Silo em que ficamos encerrados durante toda a temporada não passa de um entre muitos, e talvez haja túneis de conexão entre os diferentes silos. Raia, portanto, a noção de uma resistência inter-silos, com a possibilidade de uma revolução anti-bunkers, liderada por nossa heroína corajosa…

Esta série instigante, porém, carece de originalidade no cerne de sua trama: o espectador descolonizado, que pesquisa o audiovisual fora-do-eixo, e que manja das pérolas do cinema sul-americano em sua trajetória histórica, pode ter ficado sabendo que na Bahia dos anos 1980 Roberto Pires já havia explorado, com menos recursos materiais mas grande inventividade, cenário similar num subestimado filme de sci-fi: Abrigo Nuclear. <O mesmo diretor havia adaptado para a telona uma distopia real ocorrida em Goiânia quando ocorreu a contaminação com Césio-137>.

Acreditar que a Indústria Cultural sediada nos países “desenvolvidos” e de “capitalismo avançado” tem a prerrogativa de nos vender as melhores narrativas sobre prováveis colapsos civilizacionais ignora que também nós, os assim chamados subdesenvolvidos, os que são xingados de atrasados do desenvolvimento capitalista, também sabemos figurar, e muito bem, outros fins-de-mundo possíveis. É o que tenho defendido: o Brasil, especialmente após esta catástrofe humanitária, sanitária e política que foi o bolsonarismo, tornou-se um dos epicentros globais da imaginação distópica, e talvez seja o cinema brasileiro – através de Bacurau, Medusa, Medida Provisória, Pajeú, Propriedade e dos filmes de Roberto Pires e Adirley Queiróz – que forneça ao mundo alguns dos melhores meios para pensar uma estética distópica decolonial.

Eduardo Carli de Moraes

Goiânia, Abril de 2024

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

EISCHLER, Bela. Futurices. Episódio sobre Silo.

VIEIRA, Wilson. Cinegnose. Na série ‘Silo’ a verdade não está lá fora… foi esquecida.

VERAS, Luciana. Revista Continente.

LEIA TAMBÉM, DO MESMO AUTOR:

Publicado em: 04/04/24

De autoria: Eduardo Carli de Moraes educarlidemoraes