NADA ORTODOXA: A comovente ruptura com tradições opressoras na série da Netflix

Bell Hooks, ao ressaltar a necessidade de uma educação que ensine a transgredir, faz mais do que dar continuidade inovadora à Pedagogia do Oprimido Paulo Freireana injetando nesta as contribuições do feminismo negro. A transgressão do instituído é concebida por Hooks como salutar para uma ruptura radical que afronte as estruturas opressoras tradicionais, libertando o novo.

As tradições opressoras prendem os indivíduos, desde o berço, com correntes invisíveis que são tão difíceis de quebrar pois não estão só por fora, mas prendem por dentro: acorrentados por dogmas, enjaulados em comportamentos a que foram condicionados, os sujeitos são tornados ortodoxos pela via deturpadora de uma educação que não liberta mas encarcera. Ao invés de ensinar a pensar, ensina-se a obedecer acriticamente. Ao invés de incentivar a experimentação existencial, exige-se fidelidade a um programa prévio.

Doxa, quer quer dizer opinião em grego, torna-se ortodoxia – inflexibilidade de opinião – quando a pessoa abraça uma crença com um apego quase patológico e inamovível, movendo sua fúria reativa contra qualquer herege ou crítico que tente demonstrar que a opinião tão carinhosamente nutrida está bem distante da verdade…

Sujeitos demasiado ortodoxos tornam-se assim aqueles sobre os quais Rosa Luxemburgo nos alertou – não sentem as correntes que os prendem enquanto se mantêm imóveis, fiéis e crédulos diante do pesado poderio do tradicional que lhes foi imposto e que assumiram. Os que calam e obedecem à ortodoxia, consentem com a transmissão intergeracional de um legado de opressão que se perpetua também pela via da gerontocracia, a tirania dos mais velhos sobre os mais novos, a imposição que os mais idosos fazem sobre os recém-nascidos a serem convertidos em neo-propagadores e papagaios dos velhos itens de fé da seita.

Consentindo, os sujeitos que se deixam ortodoxizar não renovam o mundo, mas servem como conservadores das velharias que talvez merecessem ser aposentadas em prol de melhores relações, valores mais flexíveis, relações e comportamentos mais abertos e poéticos.

Quando começam a se movimentar, no saudável ímpeto de rebeldia contra as grades, os oprimidos que haviam sido transformados em ortodoxos logo sentem o peso destas correntes que são também internas e subjetivas, resultado da interiorização que o oprimido faz das estruturas de subjetividade e dos modos-de-viver (e conviver) inculcados pelos ortodoxos aos recém-chegados ao mundo.

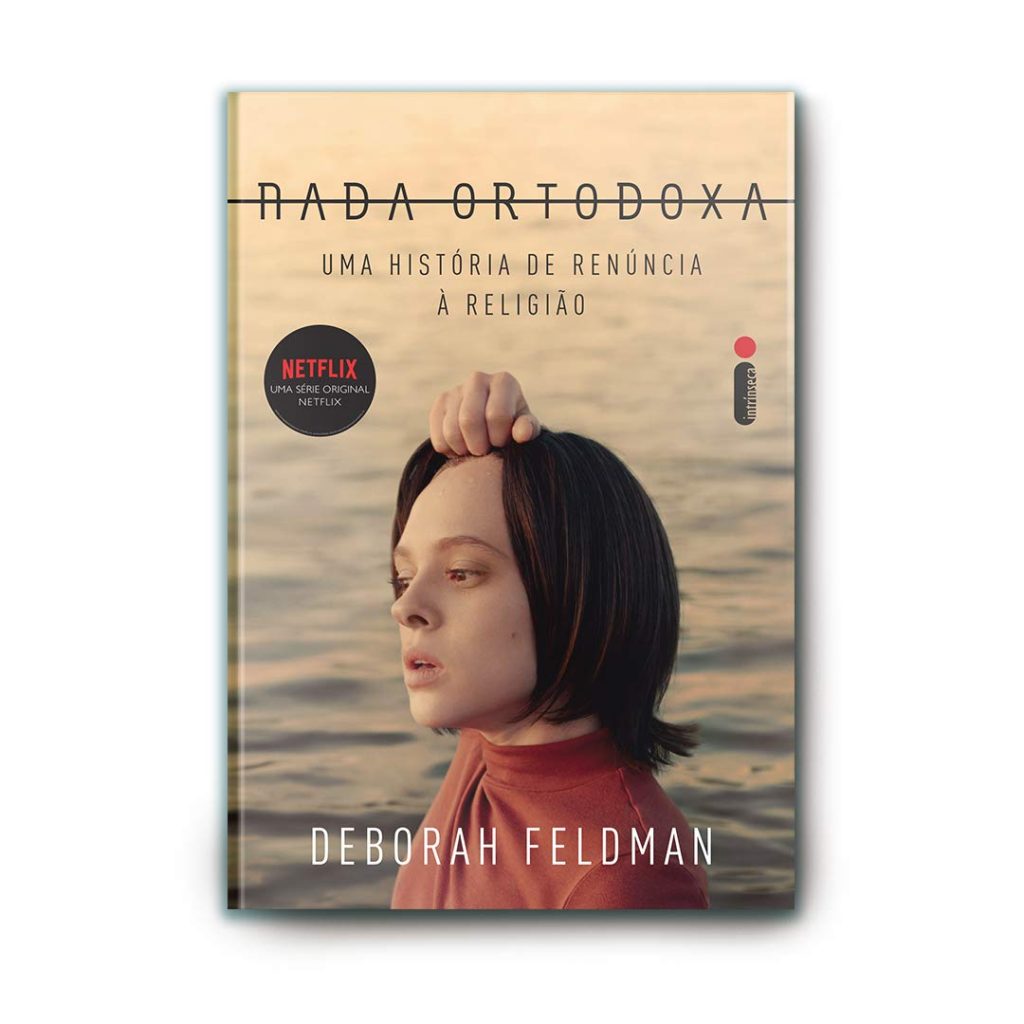

São estes processos dolorosos e comoventes de ruptura com um sistema de opressão tradicional (e teocrático) que são retratados na mini-série de 4 episódios Nada Ortodoxa (Unortodox), uma produção da Netflix dirigida por Maria Schrader e baseada no livro memorialístico de Deborah Feldman que, no Brasil, possui o sugestivo subtítulo: Uma História de Renúncia à Religião (originalmente, The Scandalous Rejection of My Hassidic Roots).

https://youtu.be/-zVhRId0BTwhttps://www.youtube.com/watch?v=vvxzIXSAPyw

SINOPSE DO LIVRO – ED. INTRÍNSECA, 2020, 304 PGS: “Deborah Feldman cresceu sob um código de costumes rígidos, que regulavam praticamente tudo que dizia respeito à sua vida, desde o que ela poderia vestir e com quem poderia falar, até o que lhe era permitido ler. Integrante de um grupo de judeus hassídicos ― corrente ultraortodoxa da religião ― e criada pelos avós, cuja lealdade às tradições muitas vezes intrigava a mente curiosa da jovem, Deborah escondia volumes de Jane Austen e Louisa May Alcott para imaginar uma vida alternativa entre os arranha-céus de Manhattan.

Ao fim da adolescência, submetida a um aspecto comum a diversas tradições conservadoras, Deborah se vê presa em um casamento disfuncional com um homem que mal conhece. O isolamento e a intransigência da comunidade deixam o jovem casal despreparado para o relacionamento, bem como para as responsabilidades paternas que se seguem. Quando consegue enfim se afastar do bairro onde sempre morou e organizar uma rotina com algumas liberdades, a tensão entre os desejos e os compromissos religiosos de Deborah aumenta. Até que, farta de ver o marido colocar a estrita observância da tradição acima do bem-estar da família, ela decide abandonar tudo que um dia chamou de vida.

Ousado e em certa medida catártico, o livro de memórias de Deborah Feldman lança luz ao funcionamento de grupos religiosos ortodoxos que costumam ser tão misteriosos quanto intrigantes para quem vê de fora ― uma narrativa tão forte que deu origem a uma minissérie de quatro episódios na Netflix. Por meio de sua impressionante história de fuga da repressão, em busca de auto-conhecimento, Nada ortodoxa fala de liberdade e independência, mas também de laços e senso de pertencimento, levando-nos a refletir sobre o equilíbrio tênue entre essas noções.”

A jornada com jeito de jailbreak realizada pela protagonista Esther Shapiro, vulgo Esty (interpretada com brilhantismo pela atriz Shira Haas), revela a busca de um sujeito por outras estruturas-de-pertença. Esty não suporta pertencer à Família Tradicional Judaica. Esta, que normaliza os casamentos arranjados, reduz a mulher uma máquina reprodutora para repovoar a terra com judeus após o Holocausto, além de entronizar como dogma que o sexo deve ser feito sem nenhum prazer nem carinho – o que conduz à transas que muito se parecem com estupro marital e que podem evocar lembranças do destino sofrido pelas aias na saga The Handmaid’s Tale (Margaret Atwood).

O casório arranjado entre Esty e Yanky não tem nenhum elemento garantidor de uma conjugalidade minimamente jovial ou de uma vida sexual razoavelmente satisfatória: obcecado com a missão divina de reproduzir a espécie humana, o Yanky tenta penetrar Esty sem a mínima delicadeza preliminar, sendo uma espécie de analfabeto funcional nos assuntos do erotismo. A série retrata muito bem o modo como Esty sofre como se estivesse numa sala-de-tortura quando está na cama com o marido Yanky, sofrendo com muitas dores quando este tenta penetrá-la sem nenhum dos processos de sedução, acarinhamento e aquecimento preliminar dos corpos. Todo o jogo erótico que predispõe o organismo humano a produzir as secreções naturais que lubrificam e tornam muito mais deleitoso o mais íntimo dos amplexos carnais é totalmente alheio a Yanky – uma vítima de uma aparato educacional que tem a repressão sexual e o apego a dogmas teocráticas como princípios basilares.

Os sintomas de vaginismo que Esty experencia em seu casamento – a “contração involuntária dos músculos próximos à vagina, dificultando ou até impedindo a penetração pelo pênis na relação sexual” (Wikipedia) – servem para ilustrar a tradição patriarcal e misógina de culpar a vítima, isto é, de conceber como problemática a mulher e não o homem. Parece-me evidente que o problema não esteve nunca em Esty por ser “neurótica”, mas em Yanky por ser um homem bruto e incapaz de propiciar autêntico deleite à esposa nas relações intercorporais dos dois. Em uma cena chave, ela diz ao marido que ele vai para a cama com ela carregando todos os parentes – o leito nupcial está abarrotado de familiares enxeridos e autoritários que querem ver bebês brotando de um sexo ascético, sem gozo, afinal orgasmo é uma invenção do capeta para desencaminhar os humanos…

A tragédia conjugal que conduz Etsy a fugir dos EUA rumo a Berlim decerto decorre dos dogmas que colonizam o comportamento de Yanky – um extremismo ascético que deseja reduzir a relação sexual ao cumprimento de um rito de reprodução do qual deve estar excluído todo prazer corporal ou sensível exagerado. A doutrina sex is for making babies está encarnada em Yanky, representante de uma ortodoxia religiosa – no caso, judaica hassídica – calcada na repressão sexual e no horror ao orgasmo feminino. Na verdade, um horror à todo deleite sexual e a toda noção de gozo entre corpos que não tenha por fim a geração de bebês. A sexualidade feminina sob estrito controle e disciplina.

Aos 19 anos, após engravidar do marido Yanky numa série de transas torturantes, Esty resolve escapar do opressivo gueto judaico no Brooklyn/NY e ir em busca de sua mãe em Berlim. É uma jornada de auto-conhecimento que levará a moça, criada pela avó, a reconsiderar radicalmente as suas raízes – ela tinha a convicção de que havia sido abandonada pela mãe, e descobre que na verdade havia sido objeto de disputa judicial e havia sido forçosamente afastada da guarda materna.

A ruptura com a ortodoxia praticada mãe, envolvida num relacionamento lésbico, de alguma maneira inspira a heterodoxia de Esty, que na mesma Berlim onde hoje vive a mãe vai buscando caminhos de libertação em meio à comunidade do conservatório de música que ela aspira a integrar.

Pouca atenção tem sido dada pelos críticos a este elemento: a recusa de suas raízes hassídicas, por parte de Esty, vem conectada a um desejo de outra pertença, desta vez à comunidade dos músicos.Há uma cena brilhante, injustamente negligenciada pelos reviews, onde se aponta o vínculo entre criatividade artística e a ruptura com normas engessadas: apesar de alunos das tradicionais escolas de música serem ensinados a respeitar com ortodoxia as regras de construção de uma sonata ou uma fuga, a verdade é que o próprio Johann Sebastian Bach não respeita as supostamente sacrossantas regras que lhe atribuem em sua própria obra!

Poderíamos aqui citar outros exemplos que reafirmam o óbvio: o gênio artístico nunca surge de um apego fanático à ortodoxia. Os Beatles não fizeram Revolver e Sgt. Peppers respeitando as fórmulas do rock’n’roll, nem Bob Dylan fez a Trilogia Elétrica mantendo-se fiel aos mandamentos dos puristas folk, nem o Radiohead cometeu sua obra-prima OK Computer apenas re-aplicando receitas de sucesso já testadas no britpop…

Nada Ortodoxa é também o relato da Música como uma via possível para que Esty encontre sua voz e goze de uma pertença comunitária, não mais no seio de uma seita que engessa e dogmatiza, mas sim no seio de uma comuna laica e cosmopolita constituída pelos músicos de todas as nações.

São muito comovedoras as cenas musicais da série – tanto a primeira vez em que Esty senta ao piano para apresentar o que sabe fazer para os seus novos amigos do conservatório, tanto a emocionalmente carregada cena de seu teste de admissão para o conservatório – em que ela canta um lied de Schubert (“An die Musik”) e uma canção em íidiche a capella (“Mi Bon Siach”).

Não é somente o mistério quase insondável do talento musical desenvolvido por fora das estruturas de conservatório o que vem aí à tona, mas toda uma emocionalidade represada e reprimida pela ortodoxia de origem, que impedia Esty de expressar-se em público enquanto cantora e pianista. Ela tomava aulas de piano como quem vai a uma feira de contrabando comprar itens roubados, sendo malvista pela comunidade por estar se relacionando com uma professora não-judia.

O impacto emotivo de Nada Ortodoxa decorre também do fato de que a atriz Shira Haas não está dublando as cenas de canto, mas cantando com sua própria voz, algo que exigiu muita preparação não só vocal mas também afetiva (como ela revela nesta entrevista). O compositor da trilha Antonio Gambale falou longamente sobre o processo propriamente musical envolvido na criação de Nada Ortodoxa e revela as referências à obra de Dvorak que a série carrega.

A série tem um desfecho que celebra a capacidade de congregação que a Música possibilita – um religare que dispensa a muleta da religião e que se utiliza desta linguagem universal dos sons para propiciar uma fuga em relação ao sectarismo, ao dogmatismo e à ortodoxia.

Tanto é assim que Nada Ortodoxa termina prestando um belo tributo ao poder de transformação operado pela música quando Yanky descobre toda uma faceta que ele desconhecia de Esty, seu descomunal talento artístico, percebendo que a diferença dela, antes vista como déficit, merecia antes ser vista como mérito ou talento – quando ele faz o gesto de cortar suas trancinhas judaicas com uma tesoura, o que equivale em seu mundo subjetivo a romper uma espécie de cordão umbilical com as tradições que o nutriam, ele enfim se abre à alteração-de-si que Esty abraçou em sua jornada heterodoxa e auto-poiética.

Toda a beleza das rupturas com o ortodoxismo de todas as seitas, e com a estreiteza mental e frieza emocional que implicam, explode na tela com a força de um pássaro de som que alça vôo para longe das gaiolas, rumo a uma congregação de seres alados que enfim ousaram se libertar daquilo que os confinava na masmorra do tradicional.

Ao fim da mini-série, a jovem protagonista de 19 anos ainda está em plena jornada de transição, no olho do furacão de uma transformação que não vai parar, e Nada Ortodoxa acaba em um tom que eu chamaria “de reticiências”… Não ficamos sabendo se ela foi aceita no conservatório de música, se permaneceu em Berlim, se voltou para os EUA, se reatou o matrimônio com Yanky, se engatou um namoro com o músico, se… Muita coisa fica no ar, mas certamente abandonamos esta personagem comovidos pelo percurso que a levou da submissão à transgressão – do consentir calada às violências misóginas e patriarcais à interminável tarefa de encontrar a sua própria voz e fazê-la soar fortemente sociedade afora.

Do silenciamento brutal e dos cabelos cortados à força, ela passa ao canto, comovente, de alguém que encontra na Música um espaço aberto para se expressar bem longe dos dogmas confinantes que engessam a vida e a expressão dos que transformam a ortodoxia em virtude quando ela não passa de um rigor mortis que mortos-vivos impõe a si mesmos para melhor se enterrarem vivos num ascetismo infértil e infeliz.

Eduardo Carli de Moraes,

Goiânia, 07/01/2021

* * * *

AN DIE MUSIK (1817) – Franz Schubert

Du holde Kunst, in wieviel grauen Stunden,Wo mich des Lebens wilder Kreis umstrickt, Hast du mein Herz zu warmer Lieb entzunden, Hast mich in eine bessre Welt entrückt! Oft hat ein Seufzer, deiner Harf entflossen, Ein süsser, heiliger Akkord von dirDen Himmel bessrer Zeiten mir erschlossen, Du holde Kunst, ich danke dir dafür!

* * * *

Beloved art, in how many a bleak hour,when I am enmeshed in life’s tumultuous round,

have you kindled my heart to the warmth of love,

and borne me away to a better world!

Often a sigh, escaping from your harp,a sweet, celestial chordhas revealed to me a heaven of happier times. Beloved art, for this I thank you!https://www.youtube.com/watch?v=H9TlAOKCmaQhttps://www.youtube.com/watch?v=P16-6HQpXwchttps://www.youtube.com/watch?v=OWjxVrJMSMA

LEIA TAMBÉM: New York Times – NPR – Número – Aventuras na História – Thrillist – Screenrant – Indiewire – The Digital Fix – TV Fanatic.

Publicado em: 07/01/21

De autoria: Eduardo Carli de Moraes educarlidemoraes