GUERRA CIVIL: Estética kaboom e fotojornalismo sacrificial no road movie bélico de Garland

por Eduardo Carli de Moraes para o Portal A Casa de Vidro.com (Ano 14)

Baixar este artigo em PDF – gratuito, livre de anúncios

- GARLAND CONSTERNADO COM A POLARIZAÇÃO

Preocupado com a polarização política que ele vê espraiar-se por toda parte, Alex Garland decidiu criar em Guerra Civil uma obra fílmica de impacto sobre as massas em que suas ansiedades relativas ao tema são “magnificadas”. O cinema visto enquanto lente-de-aumento. O telão onde se realiza a projeção, o volume estrondoso do som na sala de cinema, atuam como este aparato comparável a um magnifying glass prescruta os rumos de uma perigosa polarização. Neste festim diabólico coletivo, para além dos incontáveis cadáveres pelo caminho, ficamos também diante dos óbitos do diálogo e do consenso mínimo.

O bang bang fratricida compõe a paisagem distópica em que a ultra-violência nos será servida pelo preço de um ingresso. Levada a seus limites pela ação de extremismos contraditórios, a polarização pode conduzir à guerra de facções e a um rasgo brutal do tecido social, parece dizer Garland. O que é mais problemático em Civil War é que o cineasta fuja da tarefa de analisar mais a fundo as ideologias em confronto, o que também significa que este filme não tem a coragem de criticar – nem mesmo de descrever a contento – nenhuma das facções em treta.

Em <conversa com Ellen E. Jones publicada no The Guardian (UK)>, Garland – que também atua como romancista, com três livros publicados (A Praia, Tesseracto e Coma) – rememorou os dias difíceis em que foram gestados e paridos os seus dois últimos roteiros: após adoecer com a covid19 logo no princípio da pandemia, ele se pôs a escrever o <assustador Men (2022), um folk horror que atua como alegoria da masculinidade tóxica>, e este blockbuster bélico que pousa estrondosamente nos cinemas neste 2024, ano de uma acirrada eleição presidencial nos EUA que oporá Biden (democrata) a Trump (republicano). O “chão” afetivo que parece nutrir Civil War está bem descrito em trecho do bate-papo em que a psiquê Garlandiana é descrita como tendo um underlying concern (uma consternação subjacente):

– It’s polarisation. You could see that everywhere. And you could see it getting magnified… (1)

2. ROAD MOVIE DISTÓPICO

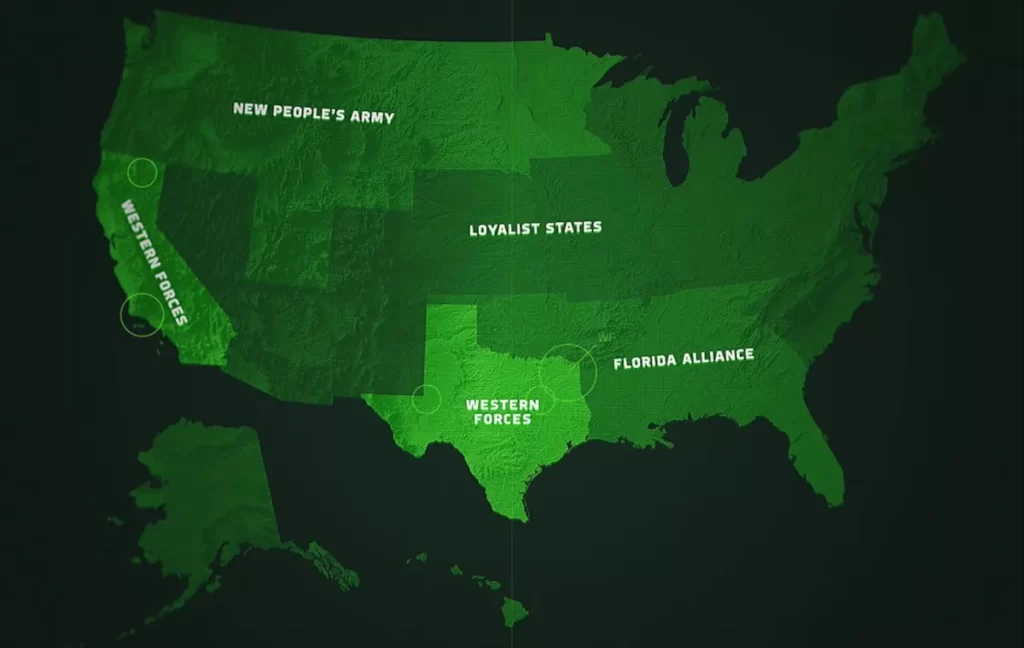

Podemos compreender Civil War como uma narrativa de antecipação de sabor distópico que se desenrola como um road movie (destino: Washington D.C.; milhas a atravessar: mais de 800). Assustadoramente plausível, a estória relata os descalabros de uma nação armada até os dentes e que cai numa espiral descendente de violência entre facções por motivos que Garland prefere omitir – ou que só delineia de forma bem superficial. Está aí a escolha mais questionável da obra: em sua recusa de sondar mais a fundo as causas do conflito e as ideologias em choque, o filme corre o risco considerável de ser lido como fruto de um artista “isentão”, ou seja, como alguém que se exime de qualquer parti pris.

A suspeita de que esta produção está escolhendo ficar em cima do muro, sem tomar partido por nenhum dos lados do conflito, para apenas se esbaldar em cenas de ação e conflito, somada à decisão explícita de recusar qualquer caracterização ideológica mais aprofundada dos exércitos em colisão, põe Civil War no banco dos réus, para nosso escrutínio crítico: acusado de ser raso em geopolítica, preferindo ser espetaculoso e sanguinolento enquanto filme de ação. Tentarei mostrar que tal acusação é apenas parcialmente verdadeira, mas que o filme merece ter reconhecido muitos méritos que, no final das contas, tem um imenso valor como sintoma mórbido de nossa época. Para além disto, seu mérito maior consiste no alimento ao pensamento e à reflexão sobre o tema do fotojornalismo e do midiativismo que ele fartamente nos oferece.

O filme traz como protagonistas um time de jornalistas, atuando no âmago borrascoso de tiroteios e bombardeios infindos. Investindo em uma estética simultaneamente realista e brutalista, que me lembrou um pouco da <vibe de Paul Greengrass de Domingo Sangrento (2002)>, Garland propôs uma segunda guerra civil nos EUA do futuro próximo.

A primeira Guerra Civil já foi magistralmente contada, em minúcias, por <Ken Burns em seu The Civil War, uma obra-prima incontornável na história do documentário>, essencial para quem quer que se interesse pela história do <conflito que se arrastou entre 1861 e 1865 (também conhecida como Guerra de Secessão)>.

A Guerra Civil 2.0 já está em uma fase crítica – Washington D.C. está prestes a “cair” perante a ofensiva das forças secessionistas – quando Civil War começa. Ao público não é concedida muita informação sobre os porquês da situação para além de poucas alusões ao que pode ter servido de gatilho para a eclosão do conflito: ficamos sabendo que o atual presidente – não sabemos nem se democrata ou se republicano – está agora em seu 3º mandato, o que pela atual Constituição é ilegal (assim como no Brasil, permite-se apenas uma re-eleição do chefe do executivo).

Há no filme, portanto, uma representação antecipatória (um what if ou como se) postulando uma insurreição contra um autocrata que desrespeita o princípio da alternância no poder; pretende fazer, nos EUA, algo semelhante ao que vemos em vários países atuais, de diversas colorações ideológicas, como China, Rússia, Israel, Venezuela e Hungria – Xi, Putin, Netanyahu, Maduro e Orbán já estão em seus cargos a muito mais tempo do que os 8 a 10 anos concedidos aos representantes eleitos na maioria das democracias representativas. Este princípio político é jocosamente descrito por aquela frase usualmente atribuída a George Bernad Shaw: “os políticos e as fraldas devem ser mudados frequentemente e pela mesma razão”.

Sugere-se que o ocupante da Casa Branca transformou-se em tirano que quer perpetuar-se no poder. E este road movie adquire contornos de jornada em direção ao olho do furacão pois os jornalistas perseguem a pauta mais quente e mais perigosa de todas: entrevistar o presidente enquanto ele é sitiado e ameaçado pelas tropas inimigas. À beira de ser deposto e provavelmente assassinado, o presidente tem estes jornalistas a serviço da Reuters em seu encalço.

3. ESTÉTICA KABOOM E A SENSIBILIDADE CONTEMPORÂNEA

Nesta obra, o roteirista e diretor inglês Alex Garland – colaborador de longa data do Danny Boyle, cineasta que dirigiu os livros e roteiros Garlandianos em A Praia, Sunshine e Extermínio – comanda uma produção da A24, de custo estimado em U$ 50.000.000 (cinquenta milhões de dólares). No filme, Garland move-se para um território bélico-distópico de sabor diverso em relação a suas incursões recentes na ficção científica intelectualmente instigante que havia realizado com Ex Machina, Aniquilação e a <série Devs>.

Após abordar em profundidade problemas relatios à I.A., ao Teste de Turing e à computação quântica nas 3 obras sci-fi supracitadas, Civil War mostra-nos Garland aderindo a uma questionável estética kaboom e com muitas concessões à uma ultra-violência que hoje em dia corremos a adjetivar como Tarantinesca. Confesso que me senti um tanto decepcionado com uma certa guinada anti-intelectualista do cineasta: neste novo filme, há muito menos alimento para o pensamento nos diálogos do que aprendemos a esperar a partir de sua filmografia prévia; em vários momentos, Garland parece perigosamente perto de filmes de ação como aquelas das séries Máquina Mortífera e Duro de Matar; e a quantidade de tiros e bombas explodindo apresenta um sintoma mórbido da cultura armamentista estadunidense que se espraia por sua produção cultural, sem ser exclusividade desta. Trigger-happy Yankees all around. O filme pode ser indiretamente lido como sintoma dos vícios da era num país que permite uma festa das armas-de-fogo como lucrativa commodity, com sua colheita amarga de massacres civis recorrentes em casa e de guerras infinitas no exterior.

Isto não é exclusividade dos EUA, mas ali mostra-se de forma inigualavelmente exacerbada. Mas filmes lotados de tiroteios em excesso não são nada escassos. Também no cinema sul-coreano e japonês, para mencionar apenas dois exemplos bem-longe da Yankeelândia, há adeptos da ultra-violência movida a tiros em profusão mega-explosões, tendência que hoje em dia denomino estética kaboom: aprendi esta expressão ao frequentar, <em Amsterdam, um festival de animé japonês que exibiu, na Melkweg, filmes animados cabulosamente repletos de uma belicosidade exagerada e de uma explosividade extremada> como <Royal Space Force: The Wings of Honnêamise (1987), de Hiroyuki Yamaga>, e <Metropolis (2001), de Ozamu Tezuma>.

A cena que nos introduz às fotojornalistas que protagonizam Civil War, em que manifestantes demandando água potável acabam explodidos em massa em um atentado suicida, é sintoma suficiente de que estamos aqui diante de um Garland servindo fielmente aos cânones da estética kaboom. É apelativo e impactante, over-the-top e exasperante, levando-nos a pensar no quanto o espectador contemporâneo parece demandar da sala de cinema que seja um espaço de desmesuras visuais e auditivas: só com muita bomba, muito tiro, muita correria, é que a experiência vale o ingresso comprado?

A estética kaboom é sinal de que um mood mais contemplativo e des-acelerado – como aquele do Perfect Days de Wim Wenders – vai soando cada vez mais anacrônico e demodé. O que me preocupa é que tanto kaboom pode estar embrutecendo sensibilidades e nos tornando cegos às nuances, indisponíveis à própria postura subjetiva de atenção contemplativa. Evidentemente, um filme de guerra não retrata nada a ser calmamente contemplado mas nos joga no meio do furacão da fúria – e é como se os estilhaços das bombas e os estrondos dos tiros realmente nos levassem a uma imersão no mundo transtornado pela violência que os protagonistas atravessa. Na obra do filósofo Türcke podemos encontrar vários elementos para uma crítica da sensibilidade contemporânea marcada pela hiperatividade / déficit de atenção e também por uma hiper-estimulação (que acaba se manifestando na produção audiovisual por aqueles exageros aqui criticados).

4. MENTORA E DISCÍPULA NAS PEGADAS DE LEE MILLER (1907-1977)

ALERTA – Contêm spoilers

A relação mentora-discípula que une a fotojornalista veterana e traumatizada, Lee Miller (interpretada por Kirsten Dunst), e a novata que a idolatra, Jessie (interpretada por Cailee Spaeny), está no centro dramático do filme desde suas primeiras cenas. Com uma melancolia que remete à sua interpretação no apocalipse de colisão planetária de Lars Von Trier, K. Dunst performa os últimos dias entre os vivos de alguém que encontrou, ainda que a contragosto, sua sucessora – alguém pra trilhar caminhos parecidos na busca pelo “shot” perfeito. (Aliás, vale ressaltar quão significativo é a expressão to shoot aplicada à fotografia, funcionando em analogia com o disparo de um revólver; uma boa foto resulta de um good shot…).

No epicentro do filme estão estas duas mulheres que se colocam em situações de extremo risco, metendo-se no campo de batalha para disparar suas fotos, ainda que entre cadáveres e com os tímpanos feridos pelos estampidos e explosões. Os impactos na saúde emocional-psíquica de ambas é um dos trunfos da obra. O contraste entre a mulher mais velha, alquebrada, deprimida, exaurida, e aquela mais moça, ainda cheia de um certo ímpeto juvenil e aventureiro, por vezes até mesmo temerário, torna Civil War bem mais interessante do que o usual filme másculo de ação.

Vale destacar que a personagem de Dunst remete, por seu nome e profissão, a uma pessoa real, Elizabeth “Lee” Miller (1907 – 1977), descrita por Jessie, em um dos primeiros diálogos que tem com sua mentora no filme, como <“a primeira fotógrafa a registrar o campo de concentração de Dachau” (<saiba mais nesta matéria do The Guardian>).

Quem mira esta foto da Lee Miller da vida real, loura e pálida, com roupas chiques e postura um tanto aristocrática, dificilmente imagina a vida conturbada que a levou a tornar-se fotógrafa de guerra, <correspondente da revista Vogue>, durante o pior morticínio bélico da história humana (saiba mais na revista Blind).

Uma biopic está em produção em que ela <será interpretada por Kate Winslet> e em que sua existência peculiar – que incluiu convivência com Man Ray e Pablo Picasso – ganhará a telona e conterá também vislumbres das tétricas vivências desta mulher que entrou com sua câmera fotográfica nos campos de extermínio do III Reich assim que foram libertados em 1945.

Civil War coloca suas protagonistas trilhando caminhos em que parecem seguir as pegadas deixadas por Lee Miller. Sua xará (Dunst) e sua discípula Jessie inclusive portam câmeras fotográficas um pouco antiquadas, fator um pouco bizarro em um filme de teor futurista e antecipatório a respeito de uma guerra civil que é possível que ecloda no futuro. Elas não empunham câmeras digitais com cartões de memória com capacidade de vários gigabytes; em uma cena notável, quando atingem uma espécie de campo de refugiados repleto de barracas, as duas se põe a fazer uma revelação dos filmes, por processos químicos coligados ao visor do smartphone, para que possam ver os negativos das imagens que Jessie captou com sua Nikon analógica. Elas preferem os negativos materiais aos bytes e pixels digitais.

Garland parece escolher aproximar a atuação delas daqueles fotógrafos como Lee Miller que tinham um número restrito de shots, que não podiam se dar ao luxo de desperdiçar filme, e que por este motivo viviam dilemas excruciantes acerca do momento oportuno para o disparo. Na minha opinião, um dos pontos fortes de Civil War é justamente a reflexão que ele propicia sobre a busca destes fotógrafos pelo kairós do disparo fotográfico – o estar no lugar certo, na hora certa, afrontando muitos riscos, inclusive o supremo: o risco de perder a própria vida no intento de captar um momento digno de ser “eternizado” enquanto documento histórico. Voltaremos a isto no fim deste artigo ao analisar mais a fundo o que Dorrit Harazim escreve sobre a Lee Miller em O Instante Certo (outra boa tradução para kairós). Também penso que uma maneira de expandir nossa reflexão sobre o filme é realizar incursões nas obras de grandes pensadores da fotografia como Susan Sontag, Roland Barthes e John Berger.

5. PSICOPATOLOGIA EM QUESTÃO: O “COMPLEXO ABU GHRAIB”

No posto de gasolina, dois homens estão dependurados no teto do Car Wash, ainda vivos mas severamente torturados; um de seus algozes, portando a metralhadora, conta para as duas fotojornalistas: “conheço aquele ali, foi meu colega de escola etc.” Lee pede a ele permissão para tirar um retrato: coloque-se ali, entre os dois caras que pendem ensanguentados, olhando para a câmera etc. Acorreu-me à mente, nesta cena impactante, todo o episódio de Abu Ghraib, que chocou o mundo sobretudo quando foram reveladas fotografias em que soldades estadunideneses posavam para selfies ao lado dos árabes que estavam sendo torturados enquanto suspeitos de terrorismo.

Quando aquele jovem aceita ter sua foto tirada posando ao lado dos torturados (que possivelmente serão em breve executados), lembrei-me também da análise das entranhas de um sistema podre que pôde conduzir a Abu Ghraib no sinistro e ilustrativo documentário de Errol Morris, Procedimento Operacional Padrão (2008), que merece ser reassistido.

Permite-nos enxergar um sintoma mórbido da própria cultura fotográfica quando esta se mostra perigosamente aparentada ao âmbito do slasher movie. Me lembro de minha adolescência e do furor gerado em nossa turma de cinéfilos mirims pela descoberta de ultraviolências filmados – 7even, Pânico, Pulp Fiction, Bruxa de Blair, Trainspotting etc. A violência filmada como excitante mercadoria – eis também o problema central com que se defronta o crítico de Garland: ele volta a operar aqui em chave semelhante à de seu Dredd, abusando da violência gráfica e legando-nos um emblema contundente: a “foto histórica”, o trofeu a ser erguido pela jovem heroína Jesse, que possivelmente lhe renderá um Pulitzer, retrata o presidente tomando um tiro na cabeça, dentro da Casa Branca; vale frisar que quem realizou o disparo foi uma mulher negra e que o ator brasileiro está ali não para dissuadir as tropas de executarem o presidente, mas apenas para colher famous last words, que serão também o seu troféu.

O filme tematiza a foto-troféu vinculada às atitudes narcísico-exibicionistas de pessoas que querem ser fotografadas em situações atrozes. Proponho que a gente chame isto, em linguagem um pouco psicanalítica, de Complexo de Abu Ghraib – hoje manifestando-se em plena hegemonia da selfie e do frenesi da <FOTOGRAFAÇÃO (excelentemente documentada pelo documentário brasileiro de Lauro Escorel, de 2019)>. Um bom cine-debate sobre Civil War, penso eu, passaria pela decifração das psiquês destes sujeitos acometidos pelo Complexo de Abu Ghraib e que manifestam uma espécie de narcisismo atípico, em que querem aparecer ostentando sua crueldade e seu predomínio sobre um outro vitimado-oprimido.

As fotógrafas em Civil War estão em sintonia com uma certa perversidade narcísica proliferante no mundo contemporâneo – este desejo desmesurado de visibilidade que conduz, por exemplo, certas turistas louras e sorridentes a tirarem selfies em Auschwitz como se estivessem em Disneyland. Um fenômeno narcísico que tem em Anselm Jappe um de seus principais intérpretes através de suas obras, já analisadas aqui nA Casa de Vidro, Crédito à Morte e Sociedade Autofágica.

Concordo apenas parcialmente e com ressalvas com certas críticas, como aquela escrita por <Victor Fraga no Dirty Movies>, que manifestam desdém por Garland ter “decaído” em Guerra Civil para o nível de um bang bang banal quando esperávamos dele os pensamentos elevados de uma figura cult do cinema arthouse. Fraga concede um rating extremamente negativo para o filme (na escala de 5 estrelas, avalia com apenas uma). Concede que Civil War retrata “jornalistas capturando a implosão do império com suas lentes”, mas desdenha do filme sobretudo pois avalia como absurda ou mesmo danosa a concepção de jornalismo de Lee – a personagem de Dunst, de fato, adere a uma visão do trabalho em questão que consistiria apenas em entregar imagens sem interpretação nem contextualização, para que outros as julguem, o que é um tanto absurdo, pois como Fraga com razão pontua “o jornalismo exige crítica e interpretação”. (2)

Mas ao mesmo tempo discordo do crítico por sua condenação peremptória e integral da obra (“this is the utter fetishisation of violence and apocalypse, devoid of any significant socio-political meaning”, dispara Fraga); ele não parece perceber que este filme funciona magistralmente como sintoma mórbido da época justamente por seu retrato da ação de fotografação de atrocidades e visibilização do hediondo. Analisado com um certo olhar clínico, psicanalítico, atento às psicopatologias da subjetividade digitalizada na era das selfies e da hiper-conexão, Civil War pode alçar-se, com o auxílio dos holofotes da crítica, a sintoma duma época e suas psicopatologias cibernéticas.

6. O VIGOR DE WAGNER MOURA E UMA CENA EM “BACURAU MOOD”

Já o Joel, personagem interpretado brilhantemente por Wagner Moura, encarna uma atitude que oscila entre a excitação por estar numa aventura cheia de thrills e as várias gradações do medo e do pânico. Há duas cenas em especial que parecem-me manifestar o talento descomunal do ator brasileiro – que também atua no filme como alívio cômico e encarnação de uma certa malandragem latina.

A cena em que ele é quase executado e lançado na vala comum manifesta com perfeição a própria ambiguidade de Moura enquanto latino-americano tentando trilhar caminhos na indústria cultural anglo-saxã, e tendo que ser o tightrope walker, oscilando entre assumir sua identidade brasuca ou se adaptar à nação que adotou; seus gritos de puro horror diante do grotesco são de uma visceralidade incapaz de nos deixar indiferentes e nos fazem lembrar de que seu gogó poderoso já ousou se aventurar como vocalista da Legião Urbana pós-Renato Russo.

Já a cena final também mostra Wagner destilando fina ironia ao “entrevistar” o presidente dos EUA em circunstâncias bastante peculiares, sendo bem-sucedido em arrancar do ex-poderoso uma citação digna de figurar numa manchete com letras garrafais.

Infelizmente, a contextualização política não comparece a contento acerca deste presidente e seu entourage pra adensar a trama; o espectador fica no escuro em relação aos porquês dessa guerra civil e isto prejudica demais a apreciação de Civil War por aqueles que gostam de geopolítica e que já passaram por obras primas do cinema bélico que vencem de goleada contra o filme de Garland (Apocalypse Now, de Coppola; Full Metal Jacket, de Kubrick; Além da Linha Vermelha, de Mallick; Vá e Veja, de Klimov; são os exemplos que acorrem à mente).

O que sobressai é o filme de ação cujos exageros servem de sintoma mórbido de uma sociedade armada até os dentes e tornada irracionalista ao extremo. O filme surfa a maré da produção cultural exageradale armamentista – saímos da projeção um tanto fatigados, nos olhos e ouvidos, depois de tanto tiro e “kaboom!” Apesar destas aporrinhações, o interesse maior do filme talvez esteja justamente na explicitação de sintomas mórbidos nos Estados Unidos da Agressão (ou deveríamos chamá-la Estados Desunidos da América do Norte?). Uma polarização que se exacerba ao ponto de não-retorno, em que consensos mínimos e diplomacias colapsam, até que ocorra uma regressão à barbárie do bang bang.

Na cena do parque arruinado de “Wonderland”, o tiroteio é percebido pelos que estão nele engajados como um simplório “eles estão tentando nos matar, nós estamos tentando matá-los”, numa espécie de videogame bélico do qual o clash de ideologias ou worldviews parece ter sido excluído em prol de tribalismos primais. No retrato desta brutalização o filme de fato é expressivo, e talvez seja criticável o próprio exercício da crítica, por parte de intelectuais que desejam que o real seja sobre-intelectualizado, quando muitas das atitudes em uma guerra civil são de fato profundamente irracionalistas.

Voltando para uma suas melhores cenas, o diálogo à beira da mass grave, ali irrompe em tela um personagem (interpretado por Jesse Plemons, screenshot acima e detalhes na Screen Rant) que é emblemático de um patriotismo em devir-psicótico: o modo como ele executa com seu fuzil os dois homens de feições orientais, um deles oriundo de Hong Kong, indica que tipo de americano ele é: representante da supremacia branca em ato de extermínio racista-xenófobo. Wagner Moura, ator brasileiro que a mora nos EUA, em tela encarna um personagem em tais apuros extremos, que tenta convencer o algoz: “Sou da Flórida”. Ter reconhecida sua proveniência latina tê-lo-ia transformado em alvo da bala letal. Por isto, considero uma das grandes frases do filme quando o personagem homicida-psicótico pergunta a Joel: “¿What kind of American are you?”

Poderíamos debater esta cena em paralelo com aquele em <Bacurau> que precede a execução dos dois sudestinos que pretendem se unir à gangue imperialista chefiada pelo personagem de Udo Kier. Vocês se lembram que aqueles personagens tentaram convencer seus comparsas gringos de que eram “tão brancos como vocês”, ou seja, manifestaram aquele preconceito racista que alguns sudestinos manifestam diante dos brasileiros do Nordeste; em Bacurau, tal argumento é recebido com desdém, e os sudestinos brasileiros são tratados como escória racial, como quase-mexicanos, como latinos não-tão-brancos-assim etc.

Parece-me que, em Civil War, Wagner Moura trafega com brilhantismo entre assumir sua latinidade e sua brasilidade, por um lado (não ninguém mais malandro nem mais alto astral neste filme), e esconder sua proveniência pelo temor de ser considerado sub-raça, digno de extermínio pelo fuzil dos verdadeiros patriotas (ele diz “eu sou da Flórida”, e não “nasci no Brasil, mas depois me mudei pra cá…”).

7. APÓS O ATENTADO DE CHARLOTTESVILLE E O CAPITÓLIO TRUMPISTA

Um filme traz tatuada em sua pele a época, plasmada em seus fluxos audiovisuais, e este é um Garland que pode e deve ser percebido como integrando o contexto do pós-<Capitólio Trumpista (2021)> e pós-<Atentado de Charlottesville (2017)>. Está sub-entendido que um dos “lados” ou partidos que está aqui fomentando a desavença é a futuridade daquilo que poderíamos chamar de “Trumpismo” (em termos mais genéricos, e menos fulanizantes, estamos falando de neofascismo neoliberal), ainda que fique em com aberto se o Trumpismo está aqui ocupando a Casa Branca ou insurrecto; de todo modo, o brutalismo reina e os sinais da supremacia branca em devir psicótico estão explícitos.

Vale frisar ainda que a escolha de Charlottesville como cenário para o filme não é casual ou acidental, até mesmo porquê o Prêmio Pulitzer de Fotografia foi entregue em 2017 para uma imagem que tem tudo a ver com o âmago do debate proposto por Civil War. Na ocasião em que a galera Trumpista, neo-fascista, supremacista branca, reuniu-se para um assustador conglomerado de extremistas em Charlottesville, enquanto uma multidão no pólo oposto se reunia em protesto, ocorreu um atentado em que um desses radicais de direita avançou com seu carro sobre a massa, ferindo dezenas de pessoas e matando Heather Heyer, de 32 anos.

No âmago do filme de Garland está a atitude dos fotojornalistas que se põe em risco, na linha de frente, sem amarelar, para conquistar imagens assim. Eles caçam o relâmpago engarrafado. Querem ser os criadores de eternizações de momentos em que o clash entre forças contraditórias atingem extremos e expõem as fraturas da sociedade. Neste aspecto, são agentes necessários, cruciais, para a explicitação de sociedades estruturalmente injustas, incapazes de avançar rumo à justiça social e ferozmente empacadas nos resquícios da escravatura, mantida através de uma guerra às drogas e um encarceramento em massa que punem os pobres e pretos com severa, brutal e injusta desproporcionalidade.

Outro elemento acabrunhante de assistir a este filme em Abril de 2024 consiste em saber que foi lançado em meio a uma tragédia gigantesca para o jornalismo (e para a humanidade): os últimos 6 meses vivemos a pior hecatombe do século 21 para os jornalistas devido à contumaz violação de todos os direitos humanos pelo terrorismo de estado de Israel: o número destes profissionais, incluindo fotógrafos, assassinados em Gaza é sem precedentes neste século; estima-se que em 150 dias, 103 jornalistas morreram em Gaza segundo Repórteres Sem Fronteiras (3). Sinal sinistro de que o sionismo, neste seu recente surto psicótico, não quer repórteres vivos que documentem no chão o genocídio em curso; a extrema-direita que tem em Netanyahu seu P.M. e aderiu à atitude de “matar os mensageiros”.

Por outro lado, pergunta pertinente: quantas milhares de vidas a mais não teriam sido aniquiladas pela IDF se não houvesse uma entidade da comunicação social como Al Jazeera fazendo cobertura no território, registrando em tempo real as atrocidades do exército de ocupação sionista em sua campanha de punição coletiva e limpeza étnica contra a população palestina presa no enclave?

A Lee Miller encarnada por K. Dunst morre em cena, sacrificando-se no intento de livrar sua discípula de ser baleada; ficamos um pouco com a sensação de este foi quase um suicídio; isto me leva a falar na essência do filme, para além da estética kaboom, como sendo o fotojornalismo sacrificial, que debate a coragem da verdade para além da palavra – no silêncio melancólico de sua fotografação, na sua morte precoce entregue à câmera de Jessie, a personagem encarna assim uma espécie de parresía pós-verbal, uma coragem de revelar ou visibilizar a verdade nua-e-crua (“sem interpretação”, sem firula) expressa através da luz grafada.

Civil War, portanto, cria um emblema de uma atitude sacrificial do fotojornalista que se põe em risco para expor o real, trazer à consciência do público o que muitos desejariam manter oculto e fora de cena. Se o filme fracassa na contextualização política do conflito, ganha pontos ao emblematizar o tema da foto troféu enquanto documento histórico. Sua grande virtude é também as janelas sombrias e black mirros que abre para que possamos pensar as psicopatologias da era internética sobretudo no que diz respeito ao aqui proposto Complexo de Abu Ghraib. Sua virtude maior é frisar a agência política de profissionais da comunicação como Lee e Jessie, a despeito das crises existenciais e ataques de pânico e insônias amedrontadas com que são afligidas. Ao menos, como inspiração, elas são corajosas o bastante para ir ao olho do furacão em busca de fotos que gritem brutais verdades, nus e crus fatos, enquanto suas famílias, em estado de alienação voluntária, ficam enfurnadas em suas fazendas fingindo que tudo está normal e nada está acontecendo.

8. O ESPECTRO DE LEE MILLER

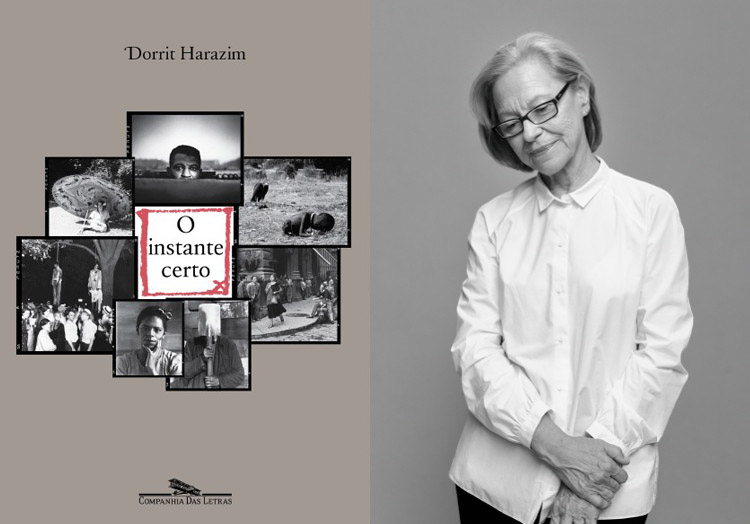

Não é casual, fortuito ou acidental que Alex Garland tenha decidido evocar <Elizabeth “Lee” Miller (1907-77)> em Civil War. <No artigo As Múltiplas Vidas de Lee Miller, presente em seu livro O Instante Certo (Ed. Cia das Letras), Dorrit Harazim> argumenta esta foi “uma das mulheres de maior impacto na fotografia do século XX” e que “é impossível dissociar vida e obra no caso desta mulher, a começar pela dificuldade de definir qual das duas – obra ou vida – tem mais relevância. Por si só, cada uma já seria digna de nota. Juntas e inextricavelmente ligadas, formam um conjunto ímpar na história do seu século.” (p. 99) (4)

O tema do trauma participa da vida de Lee Miller antes de ir plasmar-se em suas obras: com 7 anos de idade, a criança é estuprada, ao passar férias em Nova York, por um conhecido de sua família – e “ao trauma colossal somou-se um segundo, decorrente do primeiro: contraíra gonorréia.” Muito antes de tornar-se fotógrafa, a pequena Elizabeth – que ainda não havia assumido o apelido “Lee” – foi “fotografada à exaustão por artistas do gabarito de Edward Steichen e Man Ray”; além disso, foi “fotografada de forma sistemática e obsessiva pelo pai. Não raro posou nua… Quis o destino que a garota marcada por um incomum acúmulo de traumas se transformasse numa beldade sem cicatrizes expostas.” (op. cit, p. 100)

A maneira como Kirsten Dunst encarna uma espécie de herdeira de Lee Miller no filme, explorando os meandros complexos de um comportamento marcado pelo trauma e por uma certa “blindagem” emocional, revela que a atriz estudou muito bem a vida e obra da figura histórica que inspirou seu personagem. A Lee Miller da História e a Lee Miller do filme de Garland têm em comum a decisão ousada de deixar para trás a condição de objeto e tornar-se sujeito pleno da vida coletiva. Depois de ser modelo para fotógrafos – métier muito mais passivo – Elizabeth Miller decidiu “exercer profissionalmente o ofício de fotógrafa; decidira trocar o papel passivo de objeto da imagem pela autonomia criativa de quem comanda o disparador.” (HARAZIM, op cit, p. 102)

Nutrida pelas vanguardas, adquiriu um sotaque surrealista, desenvolveu técnicas inovadoras junto Man Ray, e teve intensa relação com Picasso – artista que ela fotografou mais de 1.000 vezes, tendo sido por ele retratada em 6 telas. Quando veio a hecatombe da Segunda Guerra Mundial, Lee Miller alçou-se À figura histórica enquanto correspondente de guerra, a primeira mulher fotógrafa no front – estava lá quando Londres foi bombardeada pela Luftwaffe alemã; estava lá quando Paris foi libertada da ocupação nazista; e “atestou a libertação dos campos de concentração de Dachau e Buchenwald com imagens que constituem uma das primeiras provas fotográficas do Holocausto… Referindo-se a Dachau, ela escreveu: ‘Não há dúvida de que os civis alemães sabiam o que ocorria aqui. A linha férrea que leva ao campo passa por vilarejos, e os trens estavam repletos de deportados mortos ou semimortos.” (p. 107)

No ensaio Hitleriana, Lee nos legou imagens de um chalé na Baviera onde Adolf Hitler se refugiara e que foi incendidao pelos soldados da SS em fuga; já em Munique, “o olhar implacável e maroto de Lee na incursão ao apartamento do ditador recém-ocupado pelos estadunidenses” rendeu uma de seas fotos mais célebres: “ela se fez fotografar sentada na banheira de Hitler, nua, a ensaboar-se. Seu uniforme está no banco ao lado. Um retrato do Führer, com moldura, adorna a borda da banheira. Um pesado par de botas coberto de lama aparece em primeiro plano sobre o tapete de chão, manchado. O comentário da diva: ‘Lavei a sujeira de Dachau na banheira dele’. Para Blake Morrison, a composição permite 3 leituras diferentes: 1) a celebração da derrubada de um tirano; 2) a subversão do clássico retrato da nudez feminina; ou 3) a demonstração do triunfo de Lee no fotojornalismo de guerra, até então dominado por homens.” (op cit., p. 108)

Não se entende Civil War de Garland sem a homenagem prestada a esta singularíssima mulher que não foi silenciada ou tornada paralítica pelos traumas que vivenciou na pele. Kirsten Dunst soube encarnar uma espécie de Lee Miller do futuro, imersa numa guerra atroz, seguindo em frente no trampo sórdido, difícil, mais do que desafiador, de fotografar estas atrocidades bem no olho do furacão. Deste modo, o filme tematiza os mistérios da influência que uma obra pode ter sobre alguém mesmo que a criadora desta obra já esteja morta há décadas: Lee Miller morreu em 1977, a Lee Miller do filme fotografa o som e a fúria do século 21 inspirada por sua antecessora; outra camada de influenciação direta ocorre no filme pois a personagem de Dunst inspira a jovem fotojornalista que dá um jeito de acompanhá-la nesta jornada, e assim a tocha segue acesa, passada de mão em mão, impedindo que o real, no auge de seu horror, se furte à nossa vista e deslize para o perigoso, obscuro, inaceitável esquecimento – que seria uma porta violentamente batida na cara da possibilidade do conhecimento, da reflexão, do aprendizado.

Eduardo Carli de Moraes para A Casa de Vidro

Maio de 2024

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

(1) GARLAND, Alex. Entrevista ao The Guardian, 2024. URL: https://www.theguardian.com/film/2024/mar/30/alex-garland-civil-war-interview

(2) FRAGA, Victor. In: Dirty Movies, 2024. URL: https://www.dmovies.org/2024/04/30/civil-war/. Meu comentário se volta sobretudo para este trecho do artigo: “Lee explains that she is disillusioned by her job, and thinks that her duty is solely to report, leaving viewers to draw their own conclusions (a very strange notion of journalism, a trade that mandates interpretation and criticism). It is never entirely clear why she forges ahead with what she perceives as a dangerous and pointless job nevertheless.”

(3) REPÓRTERES SEM FRONTEIRAS. 103 journalists killed in 150 days in Gaza: a tragedy for Palestinian journalism. URL: https://rsf.org/en/103-journalists-killed-150-days-gaza-tragedy-palestinian-journalism

(4) HARAZIM, Dorrit. Instante Certo. Cia das Letras, 2016. URL: https://www.companhiadasletras.com.br/livro/9788535927191/o-instante-certo

TRAILER

OUTRAS CRÍTICAS

The Guardian, por Adrian Horton

Dirty Movies, por VIctor Fraga

OUTROS ARTIGOS DE CARLI EM A CASA DE VIDRO.COM

Publicado em: 30/04/24

De autoria: Eduardo Carli de Moraes educarlidemoraes