Documentário explora as raízes e o legado da maior manifestação política do século 21 – Resenha sobre “We Are Many”, um filme de Amir Amirani

Naquele 15 de Fevereiro de 2003, o slogan que dá nome ao filme We Are Many era mais verdadeiro do que no comum dos dias. Naquela ocasião extraordinária, estima-se que 15 milhões de pessoas tomaram as ruas de mais de 700 cidades, em todos os continentes, em protesto contra a iminente deflagração de uma guerra contra o Iraque.

Capitaneada pelos EUA, pela Grã-Bretanha e por seus aliados, mancomunados numa Coalizão Internacional que pretendia aniquilar o chamado Eixo do Mal (Axis of Evil), a Guerra do Iraque desde seus primórdios sofreu uma maré de oposição tão gigantesca que fez muitos analistas políticos lembrar das mobilizações sessentistas pelo fim da carnificina Yankee no Vietnã.

We Are Many, o documentário de Amir Amirani, revela de modo explícito as raízes e os legados desta imensa mobilização internacional anti-guerra. Mundo afora, naquele Sábado de Fevereiro de 2003, éramos de fato muitos, solidários na indignação, ruidosos contestadores daqueles masters of war denunciados pelo jovem Bob Dylan ainda nos anos 60.

Fluindo pelas veias das metrópoles em torrentes de indignação, flooding the streets with a beautiful rage, havia a esperança – que depois se mostraria vã – de que era possível dar uma chance à paz.

Infelizmente, no fim das contas, como Lennon, Gandhi ou Martin Luther King poderiam testemunhar, a violência com frequência triunfa sobre o cadáver dos pacifistas.

Havia a percepção coletiva cada vez mais disseminada que esta nova guerra era baseada em velhas canalhices – ambição petrolífera, ganância corporativa, imperialismo etnocêntrico.

Era a repetição sinistra daquela constelação de vícios e cegueiras que leva o Império anglo-saxão a fazer pose de xerife do mundo e de pretender-se, com uma arrogância que ultrapassa todos os limites do razoável e cai em uma trágica hýbris de funestas consequências, como dono da verdade e da justiça, professor e exportador de Democracia para os “povos bárbaros” do Terceiro Mundo.

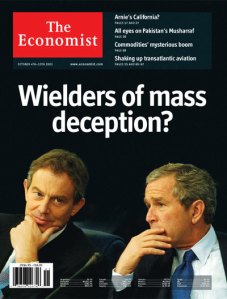

As mega-manifestações estavam fundadas de fato numa percepção muito disseminada de que muita mentira e hipocrisia estavam sendo empregadas, de modo despudorado e escandaloso, por figuras como George W. Bush e Tony Blair, apoiados por boa parte dos respectivos Parlamentos e por boa parte dos conglomerados da mídia corporativa, para justificar o início dos massacres.

Hoje, Bush e Blair são figuras merecedoras de entrar para a história como genocidas, como culpados de crimes contra a humanidade similares aos de Eichmanns, Pol Pots e Pinochets, por todo o sangue derramado durante as campanhas militares deflagradas no Iraque em 2003 e cujas consequências sinistras mudaram o mundo para sempre – para pior, é claro.

Em Fevereiro de 2003, nós éramos muitos e sabíamos muito bem que a guerra estava sendo justificada com pretextos espúrios e mentiras deslavadas: todas as falsas conexões que tentou-se estabelecer entre o regime de Saddam Hussein e a Al Qaeda, entre o Iraque e o 11 de Setembro, eram links mentirosos. Assim como as famosas “armas de destruição em massa” que supostamente fariam do Iraque um perigoso inimigo da humanidade simplesmente não foram encontradas.

Talvez pelo fato de que, na real, os… EUA é que são os maiores detentores globais de weapons of mass destruction que ameaçam o futuro da Humanidade! Sobre as ideologias fabricadas pelo totalitarismo Yankee, José Arbex Jr escreveu excelentes textos – como este, “Jornalismo de Verdade”, em que relembra Orwell, Huxley e Arendt para apresentar algumas das lorotas de mass deception que o Estado dos EUA usa comumente:

Em “1984”, George Orwell cria uma fantástica metáfora para explicar os mecanismos utilizados pelo poder para produzir a amnésia social: a história é permanentemente reescrita, sempre de acordo com as conveniências dos mandatários de plantão. É perigoso ter ou cultivar a memória dos fatos, e muito pior – inimaginável – é olhar para o passado segundo uma perspectiva crítica. Também no “Admirável Mundo Novo” de Aldous Huxley a percepção dos acontecimentos cotidianos é fabricada por uma engenharia social arquitetada por poucos que sabem e conhecem a dinâmica real dos processos históricos. O tema se repete, com variações, em muitos outros clássicos da ficção, na literatura e no cinema, que se preocuparam com a formação das sociedades totalitárias.

Passando à implacável esfera do “mundo real”, Hannah Arendt nota que, de fato, a produção social do esquecimento é inerente ao exercício do poder nos regimes autoritários ou mesmo em boa parte dos sistemas dito democráticos. (…) Interessa, por exemplo, a George W. Bush apresentar Osama Bin Laden como um ícone do terror islâmico, desde que se esqueça que ele foi treinado e armado pela CIA, para ajudar a Casa Branca a combater a ocupação do Afeganistão pelo Exército Vermelho (1979-1989); da mesma forma, a partir de certo momento, passou a ser vantajoso para Washington acusar o ex-ditador iraquiano Saddam Hussein de ser o responsável pelo males do mundo, mas relegando ao mais profundo buraco negro da história o fato de ele ter sido armado pelos Estados Unidos, nos anos 80, com o objetivo de mover sua providencial guerra contra o Irã do aiatolá Khomeini.

Também interessa repetir à exaustão que o ataque às torres gêmeas, em 11 de Setembro de 2001, foi o “pior atentado terrorista da história”, pois isso ajuda a esquecer, entre outras coisas, o bombardeio atômico sobre a população civil de Hiroshima e Nagasáqui, em agosto de 1945. (JOSÉ ARBEX JR., prefácio à “Rompendo à Cerca – A História do MST, SAIBA MAIS)

O fato é que, no período entre os atentados de 11 de Setembro de 2011 e a irrupção desta mega-manifestação, orquestrada com auxílio das redes de comunicação digitais globalizadas, um caldeirão de indignação foi sendo aquecido até o ponto de ebulição.

Às vésperas do início da carnificina que deixaria mais de 500.000 civis iraquianos mortos e que geraria mais de 4 milhões de refugiados, várias metrópoles relevantes foram tomadas de assalto por uma multidão, em marcha pacifista, que buscava parar a guerra antes que ela começasse.

Em Londres, em Roma, em Madrid, em Atenas, em Nova York, foram realizadas algumas das mais grandiosas marchas do século 21 naquele 15 de Fevereiro de 2003, o que não escapou à percepção dos maiores intelectuais vivos – como Noam Chomsky:

O filme We Are Many é vibrante, interessante, repleto de imagens com imenso mérito como retrato histórico. Porém, não vai fundo no debate sobre o que possibilitou, tanto em termos de tecnologia quanto em termos de organização e mobilização social, aquilo que foi justamente chamado de “primeiro megaprotesto global”.

São fenômenos sociais da grandiosidade e da complexidade do 15 de Fevereiro de 2003 que oferecem muito material para reflexão de intelectuais e críticos dos mais relevantes da atualidade – é o caso de Manuel Castells (autor de Redes de Indignação e Esperança) ou David Graeber (autor de Democracia: Um Projeto).

O cinema de não-ficção têm se mostrado como um dos âmbitos mais importantes para a crítica e a denúncia dos horrores vinculados à infindável Guerra Contra o Terror, o que fica evidente através de outros documentários excelentes como:

- Procedimento Operacional Padrão, de Errol Morris, que revela as entranhas apodrecidas do sistema que pariu a prisão de Abu Ghraib e todos as horríveis torturas ali perpetradas;

- Estrada Para Guantánamo, de Michael Winterbottom, que revela a realidade sobre a prisão mantida pelos EUA em território cubano;

- Farenheit 9/11, de Michael Moore, um vencedor da Palma de Cannes que revela todo o zeitgeist que rodeia o período pós-11 de Setembro;

- Taxi To The Dark Side, de Alex Gibney, que revela os múltiplos lados sombrios da invasão do Afeganistão; dentre outros.

We Are Many é uma louvável contribuição a esta pedagógica e crucial filmografia.

Através de filmes assim ficamos sabemos que, junkies de petróleo, fissurados nos dólares aos bilhões que são gerados pela indústria armamentista, as elites que comandam os Estados Nacionais dos EUA e da Inglaterra puseram sua máquina de guerra em movimento contra o Iraque em 2003 sem absolutamente nenhuma prova ou evidência conclusiva de que o regime de Hussein tinha qualquer participação nos atentados de 11 de Setembro.

Esta guerra, apesar de todo o lengalenga retórico e toda a embromação massmidiática, foi mais um grotesco episódio da infindável tendência do complexo militar industrial, mancomunado com as corporações de combustíveis fósseis, para seguirem lucrando com a morte e a destruição. Naomi Klein poderia dizer: é a Shock Doctrine em infinito repeat.

O próprio Conselho de Segurança da ONU, antes da invasão, mandou inspetores ao Iraque, checou se haviam ali bombas ou mísseis que pudessem pôr em perigo o poderoso Império anglo-saxão, e nada. Nada encontrou-se no Iraque que pudesse justificar uma “guerra preventiva”, o que logo descortinou de modo explícito a qualquer cidadão lúcido, bem-informado e capaz de usar seus neurônios que esta guerra estava sendo lançada sem fundamentos sólidos que a legitimassem. Uma guerra sustentada por grotescas mentiras tornadas “oficiais” com a cumplicidade de uma mídia corporativa vendida aos bélicos patrões.

O filme traz depoimentos e reflexões de figuras como os intelectuais Noam Chomsky e Tariq Ali, os músicos Brian Eno e Damon Albarn (Blur, Gorillaz), o romancista John Le Carré e o cineasta Ken Loach, além de figuras importantes da política, da diplomacia e do pensamento político, reconstruindo as raízes e os legados do 15 de Fevereiro de 2003.

Entre as “sacadas” mais relevantes do filme está o estabelecimento de vínculos diretos entre a Revolução Egípcia de 2011, quando megaprotestos populares que culminaram na ocupação da Praça Tahrir e na renúncia de Mubarak à presidência, e a escola de insurreição que foram, no Cairo, aqueles dias de 2003 quando o Iraque começou a ser bombardeado e os egípcios foram em imensas torrentes para as ruas protestar. Um outro documentário – The Square – analisa em minúcias a Revolução Egípcia, parte da onda mais ampla que ficou conhecida como Primavera Árabe.

Um dos temas mais interessantes que We Are Many levanta, fornecendo amplo material para debate, é as razões para o fracasso da megamobilização global em prol da Paz. O documentário é, decerto, bastante celebratório deste movimento pacifista e sua capacidade mobilizatória impressionante. Algo que voltaria a dar as caras, no âmbito do chamado “Mundo Ocidental”, com muita força também em 2014 na People’s Climate March.

Porém We Are Many também revela a decepção, a abissal queda no ânimo coletivo, que se seguiu à percepção da ineficácia concreta da “maior manifestação de todos os tempos” em pôr um stop nos planos da Coalização Internacional Contra o Terrorismo, auto-proclamada em Sagrada Cruzada contra o “Eixo do Mal”.

Este é um dos temas que considero sub-discutido, bastante negligenciado: tendemos a criar uma espécie de mística da manifestação de rua, às vezes beirando a mais irracional das superstições, acreditando piamente na força numérica de massas em desfile pelas ruas como agentes de transformação, mas não nos perguntamos mais à fundo o que constitui de fato um perigo para o poder instituído.

Por mais grandiosas que tenham sido as manifestações de 15 de Fevereiro de 2003, elas claramente não coibiram ou proibiram a guerra. Eu até me arriscaria a dizer, sem medo de despertar polêmica, que uma das explicações para este fato está na natureza pouco aguerrida dos protestos, que em vasta medida consistiram em cidadãos carregando placas e cartazes, que andaram em multidões pelas metrópoles gritando palavras de ordem, sem que tenham, na maior parte dos casos, tentado ocupar prédios públicos ou governamentais ou deflagar greves gerais que pudessem parar a produção ou travar o fluxo dos transportes, das mercadorias e dos capitais.

O poder do Império pode ter ficado impressionado, mas não se sentiu realmente ameaçado lá onde ele possui seu calcanhar de Aquiles: seu bolso, ou melhor, suas Bolsas. Os 15 milhões de cidadãos nas ruas não puderam causar um estrago significativo na economia de guerra, seja através de boicotes organizados contra corporações vinculadas ao ramo bélico, seja através de ocupas ou acampas que colocassem em sinuca as instituições.

O músico Damon Albarn, do Blur/Gorillaz, sugere que a raiz do fracasso deste mega-movimento pacifista esteve no fato de que ele perdeu força e momentum: a multidão deveria ter continuado a ir para as ruas de modo torrencial, ao invés de permitir que a maré de insurgência cidadã ficasse limitada apenas àquele Sábado. Se a galera tivesse continuado a colar – “if we kept coming back…”, diz Albarn – talvez a paz pudesse ter triunfado.

Eis outra das lições da Primavera Árabe: uma manifestação de rua, por mais gigantesca que seja, é episódica e efêmera, as pessoas retornam logo às suas casas. A potência contestatória maior está na ocupação – como ocorreu na Praça Tahrir ou durante o Occupy Wall Street – que toma conta do espaço público e diz que ele só será liberado quando certas demandas forem concedidas.

Em 15 de Fevereiro, pode-se dizer que nenhum Bastilha foi tomada, que nenhum intento revolucionário foi posto em marcha, e que mesmo os conflitos com a polícia foram pouquíssimos, a não ser em Atenas (na Grécia).

É notável o contraste com o quanto o pau quebrou nos protestos de Seattle em 1999. Poderíamos dizer que, se o pau não quebrou, se não rolou tropa de choque e gás lacrimogêneo, se manifestantes quase não foram encarcerados, foi porque o 15 de Fevereiro de 2003 confundiu pacifismo com bom-mocismo e não exerceu com suficiente radicalidade as práticas de Desobediência Civil que através da história foram utilizadas para contestar regimes ilegítimos, opressores e genocidas.

O filme não é ingênuo, nem faz crer em quimeras, pois mostra muito bem o modo com as chefias políticas, os Parlamentos, os cabeças do Exército, os figurões no Pentágono, os brits cheios de regalias na House of Commons, basicamente levantaram um dedo médio elitista para a voz das ruas e disseram, basicamente, “foda-se!”

Foda-se que há milhões de pessoas nas ruas protestando em um Sábado de Fevereiro de 2003 contra a deflagração de uma guerra contra o Iraque; foda-se, iremos em frente assim mesmo. E assim o fizeram, em Março, dando o foda-se não só para as torrentes de cidadãos que manifestavam-se em Fevereiro, mas também para a Organização das Nações Unidas: a ONU declarou a invasão ilegal e esta foi realizada à revelia do Conselho de Segurança. Crime de guerra.

Dentre os pensadores políticos que conheço, ninguém melhor que Arundhati Roy descreveu o momento histórico logo após o 11 de Setembro. Na sequência, selecionei alguns trechos de sua obra que são excelentes para pensar criticamente sobre todo este nosso lodaçal de sangue e violência. Considero seus livros – em especial The Algebra of Infinite Justice e Listening to Grasshoppers, além dos discursos Imperial Democracy e Come September – algumas uma das mais preciosas portas de acesso a uma compreensão mais ampla do zeitgeist que entre nós prolonga sua estadia: o fantasma de um fascismo genocida que tenta convencer-nos que há imenso perigo em um certo Outro demonizado – uma raça, uma seita, uma ideologia…. O fascismo necessita de um Outro alcunhado de malévolo sem remissão, só merecedor de ser extirpado com violência.

De George Bush a Donald Trump, as ideologias e das práticas da Guerra Contra O Terror estão ligadas à presunção e à arrogância de um american way of thinking que vem todo tingido com cores fascistas pois reduz vastas porções da humanidade e territórios globais àquilo que Naomi Klein chamou de “zonas de sacrifício” (como o Afeganistão, a Síria, a Palestina…).

O Sonho Americano – aquele engodo que, segundo o humorista George Carlin, se chama assim pois nele só acreditam os que estão dormindo – gerou o monstro destes líderes que se dizem os artífices do Bem absoluto e da Vontade de Deus sobre a Terra, quando na real só cometem mega-carnificinas em prol de petróleo e lucros, tratando irmãos em vida e humanidade como se pertencessem a uma zona de matabilidade livre semelhante aos videogames à la Doom e Counter Strike.

Eduardo Carli de Moraes

A Casa de Vidro

A ÁLGEBRA DA JUSTIÇA INFINITA

ou DEMOCRACIA IMPERIAL: COMPRE UMA, LEVE A OUTRA DE GRAÇA

por Arundathi Roy

“For strategic, military and economic reasons, it is vital for the US government to persuade the American public that America’s commitment to freedom and democracy and the American Way of Life is under attack. In the current atmosphere of grief, outrage and anger, it’s an easy notion to peddle. However, if that were true, it’s reasonable to wonder why the symbols of America’s economic and military dominance—the World Trade Center and the Pentagon—were chosen as the targets of the attacks. Why not the Statue of Liberty? Could it be that the stygian anger that led to the attacks has its taproot not in American freedom and democracy, but in the US government’s record of commitment and support to exactly the opposite things—to military and economic terrorism, insurgency, military dictatorship, religious bigotry and unimaginable genocide (outside America)?” (ARUNDHATI ROY, “The Algebra Of Infinite Justice”, 08 de Outubro de 2001)

“When the United States invaded Iraq, a New York Times/CBS News survey estimated that 42 percent of the American public believed that Saddam Hussein was directly responsible for the September 11th attacks on the World Trade Center and the Pentagon. And an ABC News poll said that 55 percent of Americans believed that Saddam Hussein directly supported Al Qaida. None of this opinion is based on evidence (because there isn’t any). All of it is based on insinuation, auto-suggestion, and outright lies circulated by the U.S. corporate media, otherwise known as the “Free Press,” that hollow pillar on which contemporary American democracy rests.

Public support in the U.S. for the war against Iraq was founded on a multi-tiered edifice of falsehood and deceit, coordinated by the U.S. government and faithfully amplified by the corporate media.

Apart from the invented links between Iraq and Al Qaida, we had the manufactured frenzy about Iraq’s Weapons of Mass Destruction. George Bush the Lesser went to the extent of saying it would be “suicidal” for the U.S. not to attack Iraq. We once again witnessed the paranoia that a starved, bombed, besieged country was about to annihilate almighty America. (Iraq was only the latest in a succession of countries – earlier there was Cuba, Nicaragua, Libya, Grenada, and Panama.) But this time it wasn’t just your ordinary brand of friendly neighborhood frenzy. It was Frenzy with a Purpose. It ushered in an old doctrine in a new bottle: the Doctrine of Pre-emptive Strike, a.k.a. The United States Can Do Whatever The Hell It Wants, And That’s Official.

The war against Iraq has been fought and won and no Weapons of Mass Destruction have been found. Not even a little one. Perhaps they’ll have to be planted before they’re discovered. And then, the more troublesome amongst us will need an explanation for why Saddam Hussein didn’t use them when his country was being invaded.

Of course, there’ll be no answers. True Believers will make do with those fuzzy TV reports about the discovery of a few barrels of banned chemicals in an old shed.

In stark contrast to the venality displayed by their governments, on the 15th of February, weeks before the invasion, in the most spectacular display of public morality the world has ever seen, more than 10 million people marched against the war on 5 continents. Many of you, I’m sure, were among them. They – we – were disregarded with utter disdain. When asked to react to the anti-war demonstrations, President Bush said, “It’s like deciding, well, I’m going to decide policy based upon a focus group. The role of a leader is to decide policy based upon the security, in this case the security of the people.”Democracy, the modern world’s holy cow, is in crisis. And the crisis is a profound one. Every kind of outrage is being committed in the name of democracy. It has become little more than a hollow word, a pretty shell, emptied of all content or meaning. It can be whatever you want it to be. Democracy is the Free World’s whore, willing to dress up, dress down, willing to satisfy a whole range of taste, available to be used and abused at will.

Until quite recently, right up to the 1980’s, democracy did seem as though it might actually succeed in delivering a degree of real social justice.

But modern democracies have been around for long enough for neo-liberal capitalists to learn how to subvert them. They have mastered the technique of infiltrating the instruments of democracy – the “independent” judiciary, the “free” press, the parliament – and molding them to their purpose. The project of corporate globalization has cracked the code. Free elections, a free press, and an independent judiciary mean little when the free market has reduced them to commodities on sale to the highest bidder.” (ARUNDHATI ROY, Imperial Democracy)

Publicado em: 09/04/17

De autoria: Eduardo Carli de Moraes educarlidemoraes

anisioluiz2008

Comentou em 10/04/17