Variações Sobre o Tempo Perdido (Cap. 1): Paralelos entre a Legião Urbana e o “edificar-se pra morte” de Sêneca

“Todos os dias quando acordo não tenho mais o tempo que passou”, cantou Renato Russo (1960–1996) em uma das canções mais filosóficas da Legião Urbana (“Tempo Perdido”, do álbum Dois, de 1986). Tal percepção de que o despertar para um novo dia implica a perda de tudo o que já passou assemelha-se ao que expressou Sêneca em suas Cartas Morais a Lucílio.

O tema central destes escritos do Sêneca já senil são os procedimentos que o sábio põe em prática para “edificar-se para a morte”: “Tudo o que houve antes de nós é a morte” (pg. 63, epístola 54), sustenta o pensador estóico. Ou seja: a morte é idêntica ao tempo de vida já “perdido”, morremos em vida através do processo inelutável através do qual tudo escoa, ralo abaixo. Mortos estão todos os presentes que já “viraram” passado.

Em outra canção memorável, que insiste em permanecer na lembrança de centenas de “legionários” mesmo décadas após sua primeira publicação no álbum As Quatro Estações, de 1989, a relação entre “Pais e Filhos” serve como substrato para Renato Russo expressar sua própria versão do imperativo categórico kantiano. O poeta que assumiu o codinome Russo em homenagem aos filósofos Jean-Jacques Rousseau e Bertrand Russell cantava no refrão, em tom de exortação moral: “É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã / porque se você parar pra pensar / na verdade não há.”

Sêneca, que também conhecia bem o ethos epicurista e não era alheio à tese do carpe diem (disseminada em Roma por seus contemporânos Horácio e Lucrécio), também ensinava que o mais sábio é “desfrutar avidamente dos amigos justamente por que é incerto por quanto tempo poderemos contar com isso” (pg. 86, epístola 73). Todo amigo é um mortal, e não sabemos quanto tempo ainda possui para viver, de modo que amar como se não houvesse amanhã (o mote no refrão de “Pais e Filhos”) é mesmo sábio e salutar.

Porém, as máximas de Sêneca sobre tudo-que-já-passou como território já conquistado pela morte (que nesta representação estaria em ação durante nossa vida, a morte que não para de lavrar a vida, de tirar lascas de nossa carne com sua foice incansável…), parecem entrar em contradição com o eu-lírico russiano de “Tempo Perdido”. Quando este anuncia, repetidas vezes, “temos todo o tempo do mundo” e “somos tão jovens”, ouve-se aí um pouco da fascinante ingenuidade da juventude.

Renato Russo, quando compõe esta canção, não fez ainda 30 anos de idade. Ainda não está contaminado com o vírus HIV. De modo que não há contradição insolúvel entre aquele eu-lírico que o Sol despertou e que pensou na despossessão em que se encontra de tudo o que já passou, e aquele eu-lírico que desponta depois na canção e que olha confiante para o futuro, crente de que a maior parte do tempo de vida ainda lhe resta por viver.

Afinal de contas, tomando uma expectativa média de 80 anos, o jovem adulto Renato Manfredini tinha legítima pretensão de estar ainda no primeiro terço de sua existência, com uns dois terços ainda por viver, quando compôs e gravou “Tempo Perdido”. Somos Tão Jovens – nome, aliás, de um filme fictício em que o cinema brasileiro tenta honrar a Bildungsroman (romance de formação) da Legião Urbana – era um slogan que fazia todo o sentido. A AIDS, porém, ceifaria sua vida aos 36 anos de idade e tornaria para sempre pontiaguda e excruciante a ingenuidade da frase “temos todo o tempo do mundo”.

Em contraste com a juventude de Russo quando pariu a obra “Tempo Perdido”, Sêneca escreve a Lucílio já em sua velhice, pouco antes de suicidar-se, já no fim da linha do tempo em que uma inexorável decrepitude começa a abocanhar seu corpo vivo com impiedosa mordida. O velho e alquebrado Sêneca, este desgraçado e desguarnecido joguete de uma fortuna cruel, ficando à sombra dos incêndios de Nero e de outros desastres que desatavam ao redor de sua agonia, escreve:

“Não tropeçamos na morte de repente, mas caminhamos até ela passo a passo. Morremos um pouco a cada dia. De fato, a cada dia, uma parte da vida se perde. (…) Perdemos a infância, em seguida, a puerícia, em seguida, a adolescência. Todo o tempo que passou até o dia de ontem está extinto. Este dia mesmo que estamos vivendo, o dividimos com a morte. Do mesmo modo que não é a última gota que esvazia a clepsidra, mas tudo o que escorreu antes, também a hora derradeira, na qual deixamos de existir, não constitui sozinha a morte, mas ela sozinha a consuma.” (SÊNECA, pg. 39, epístola 24)

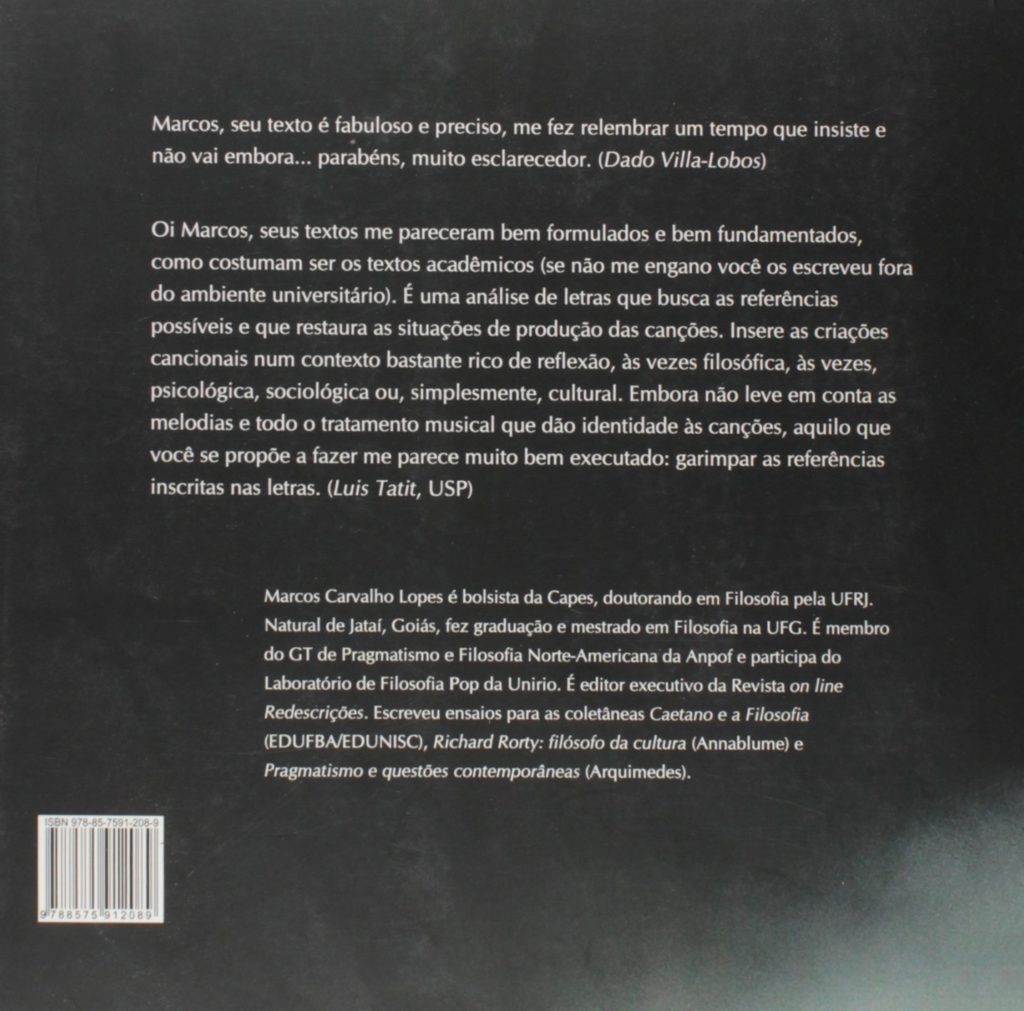

Tanto a canção da Legião, quanto as cartas de Sêneca, revelam um sujeito capaz de encarar “a gravidade e angústia de saber-se mortal”, “o gosto amargo de saber que o tempo passa”, “uma percepção que gera angústia e por isso tentamos camuflá-la”, como aponta Marcos Carvalho Lopes em Canção, Estética e Política – Escritos Legionários (p. 71).

Outro ponto de contato entre a poética legionária e a filosofia de Sêneca está numa consideração atenta do fenômeno do suicídio: em “Pais e Filhos”, a protagonista do início da canção “se jogou da janela do quinto andar / nada é fácil de entender”; e em “Dezesseis” (do álbum derradeiro A Tempestade…), João Roberto atenta contra sua própria vida em um carro veloz ao participar de um “pega” em Brasília, morrendo aos 16 anos de idade por uma causa mortis que o narrador revela no final: “um coração partido”.

Os estóicos possuíam uma “filosofia do suicídio”, dois milênios antes de Albert Camus propor a sua no Mito de Sísifo. O suicídio não era condenado a priori pelo estoicismo e muitos filósofos praticaram como derradeira ação de suas vidas a auto-extinção voluntária – e justificada por uma teoria.

Nas letras de Renato, o suicídio é tematizado e o poeta também tenta decifrar aquilo que não é fácil de entender. Segundo Lopes, em “Dezesseis” a causa mortis é também “ideológica”, já que o protagonista se auto-imola cumprindo o arquétipo do rock’n’roll, honrando seu mito fundador muito bem exemplificado pelo Rebel Without a Cause James Dean.

A estas sondagens poéticas do suicídio juvenil de Russo, contrastam as histórias que conta Sêneca sobre célebres suicidas de sua época, como Catão, que retirou as próprias vísceras de seu abdomên trespassado pela lâmina que sua própria mão segurava, “arrancando com a própria mão a alma que não tinha libertado pela espada.” (p. 104, epístola 70).

Para além da temática do suicídio, que interessa tanto a Legião quanto os estóicos, podemos também estabelecer paralelos a partir do ímpeto de nomadismo, pela vontade de perambular pelo mundo, e como isto aparece nas obras.

Uma das obras mais célebres da cultura brasileira sobre a flanêrie é justamente a obra da Legião Urbana, com suas várias referências ao perambular do flâneur. Esta flanagem legionária radica-se na própria experiência de Renato Russo pelas madrugadas de Brasília, onde certamente não era estranho que um spleen Baudelaireano fosse tingido com a distorção punk, transfigurando o tédio em arte:

“Andar a pé na chuva às vezes eu me amarro / não tenho gasolina, também não tenho carro / também não tenho nada de interessante pra fazer…” (“Tédio com um T bem grande pra você”).

Em uma cidade construída para os carros, com suas superquadras e cidades-satélites repletas de candangos empobrecidos, esta capital planejada para a exclusão dos pobres, esta Brasília que muitos consideram como uma metrópole inflanável e pouco convidativa para a sociabilidade (vide o que cantou Sergio Sampaio em “Brasília”), Renato Russo inventou seu próprio modo de andar pelas ruas, captando o fascínio da violência na “Metrópole”: “É sangue mesmo, não é mertiolate / Todos querem ver e comentar a novidade / Tão emocionante, um acidente de verdade! / Estão todos satisfeitos com o sucesso do desastre! / Vai passar na televisão…”).

Este flanador depara-se, no cenário urbano, com vários fenômenos aos quais não têm acesso os que ficaram presos dentro de casa – e acaba reivindicando independência em relação ao Estado e seus aparatos de controle e vigilância com um radicalismo que evoca o grupo alemão Baader Meinhof:

“A violência é tão fascinante

E nossas vidas são tão normais

E você passa de noite e sempre vê

Apartamentos acesos

Tudo parece ser tão real

Mas você viu esse filme também

Andando nas ruas

Pensei que podia ouvir

Alguém me chamando

Dizendo meu nome

Já estou cheio de me sentir vazio

Meu corpo é quente e estou sentindo frio

Todo mundo sabe e ninguém quer mais saber

Afinal, amar ao próximo é tão démodé

E esta justiça desafinada

É tão humana e tão errada

Nós assistimos televisão também

Qual é a diferença?

Não estatize meus sentimentos

Pra seu governo

O meu estado é independente…”

É este flanar que permite ao poeta captar, com suas finas antenas, toda a cacofonia da metrópole e sua música urbana, que inclui “motocicletas querendo atenção às três da manhã” (“Música Urbana II”, do álbum Dois). O poeta que flana não quer ser governado por forças alheias e estranhas – nem um compromisso de trabalho, nem uma aula com horário marcado: “sou meu próprio líder, ando em círculos”, ele canta em “A Montanha Mágica”. Nenhum rigor marca suas andanças em “Quase Sem Querer”, em que confessa: “tenho andado distraído, impaciente e indeciso”. O flâneur, porém, assim como o dândi, precisa possuir algo: o ócio. A laborosidade febril da plebe ele repele para longe de si com repulsa. Ele quer o direito ao deleite daquilo que chamaremos, por falta de termo melhor, de tempo livre.

Ter tempo livre significa, para o flanador de alta classe, bem-nascido no seio das classes possidentes, um direito de zanzar mas também de vagabundear parado. O flâneur pode preferir o movimento incessante, enquanto um outro tipo de rico ocioso prefere o “enraizamento”, a transformação de seu rancho num palácio donde não se arranca o pé. Mas ambos tem em comum o ócio. O flâneur, se fascina tanto a Baudelaire e Benjamin, se inspira tanto a Renato Russo ou a Christopher McCandless (cuja vida foi filmada por Sean Penn no filme Into the Wild), talvez seja por uma cerca recusa do negócio, um flanar contestatório da sociedade de consumo no sentido de preferir um ethos cigano a qualquer utopia de “conforto” numa casa fixa repleta de quinquilharias compradas no mercado.

Segundo Löwy, grande estudioso das correntes romântico-revolucionárias que se insurgiram contra o nascente capitalismo industrial europeu, há um protesto no âmago do Romantismo, uma revolta contra a desumanização, contra a alienação, que já se mostra na proliferação dos moinhos satânicos vomitando gases tóxicos cujo fedor quase se pode aspirar narinas adentro quando se lê Charles Dickens ou quando se viram as páginas do “livro-reportagem” do jovem Freddie Engels.

Muitos flaneurs hoje chamam-se gypsies, neo-pagãos, até mesmo neo-satanistas, mas são no fundo românticos, filiam-se a esta tradição de protesto, artisticamente estilizado, contra algo que Renato Russo, em seu romantismo, assim descreveu em “Fábrica”: “O céu já foi azul, mas agora é cinza / e o que era verde aqui já não existe mais.”

Flanar é querer ir além dos espaços urbanos legitimados, é fluir na direção das periferias e dos territórios não-mapeados, into the fringes, longe da zona de conforto da familiaridade. É querer ir abrindo portões ao invés de ter a vontade de fechá-los. É circular como faz o sangue nas veias, insaciável em seu velocípede correr fluido que faz com que seja uma verdade universal da condição humana: dentro de nós, o sangue corre, o sangue não é estátua mas a estátua é que é desprovida de sangue.

“Tempo Perdido” tematiza a oposição entre “nosso suor sagrado” e um certo “sangue amargo”. O romântico Russo não resiste e novamente assume a toga do moralista para passar um juízo de valor disfarçado em retórica poética: o suor sagrado é bem mais belo que este sangue amargo. Que beleza é esta, que faz com que o suor dos que laboram seja mais lindo ou mais sublime ou mais charmoso que um sangue xingado por seu amargor? O sangue derramado, injustamente derrubado por afrontas injustas contra o corpo do outro, é este o sangue que têm sabor ruim de amargor?

Obra aberta, “Tempo Perdido” mais pergunta que responde. O sangue também é qualificado como “selvagem” e “tão sério”. A voz do cantor expressa, além de um angústia existencial que lavrava também a voz de Ian Curtis (do Joy Division), uma febril e juvenil insurreição romântica, de um homem à frente d’uma Legião Urbana, o senso de um tempo fugaz, que se evade, que vamos perdendo, somado à juventude em carne viva que sente o sangue dentro de si pulsando e lá fora todos os descalabros dos sangues injustamente derramados, e que alguns adoentados e perversos tiranos, ou a eles coniventes, desejariam construir como algo celebrável.

O protesto romântico de Russo nunca foi mais cortante do que em “Perfeição”, uma composição que leva a figura da linguagem da ironia à sua hipérbole superlativa.

“Vamos celebrar a estupidez humana

A estupidez de todas as nações

O meu país e sua corja de assassinos

Covardes, estupradores e ladrões

Vamos celebrar a estupidez do povo

Nossa polícia e televisão

Vamos celebrar nosso governo

E nosso Estado, que não é nação

Celebrar a juventude sem escola

As crianças mortas

Celebrar nossa desunião

Vamos celebrar Eros e Thanatos

Persephone e Hades

Vamos celebrar nossa tristeza

Vamos celebrar nossa vaidade

Vamos comemorar como idiotas

A cada fevereiro e feriado

Todos os mortos nas estradas

Os mortos por falta de hospitais

Vamos celebrar nossa justiça

A ganância e a difamação

Vamos celebrar os preconceitos

O voto dos analfabetos

Comemorar a água podre

E todos os impostos

Queimadas, mentiras e sequestros

Nosso castelo de cartas marcadas

O trabalho escravo

Nosso pequeno universo

Toda hipocrisia e toda afetação

Todo roubo e toda a indiferença

Vamos celebrar epidemias

É a festa da torcida campeã

Vamos celebrar a fome

Não ter a quem ouvir

Não se ter a quem amar

Vamos alimentar o que é maldade

Vamos machucar um coração

Vamos celebrar nossa bandeira

Nosso passado de absurdos gloriosos

Tudo o que é gratuito e feio

Tudo que é normal

Vamos cantar juntos o Hino Nacional

A lágrima é verdadeira

Vamos celebrar nossa saudade

E comemorar a nossa solidão

Vamos festejar a inveja

A intolerância e a incompreensão

Vamos festejar a violência

E esquecer a nossa gente

Que trabalhou honestamente a vida inteira

E agora não tem mais direito a nada

Vamos celebrar a aberração

De toda a nossa falta de bom senso

Nosso descaso por educação

Vamos celebrar o horror

De tudo isso com festa, velório e caixão

Está tudo morto e enterrado agora

Já que também podemos celebrar

A estupidez de quem cantou esta canção

Venha, meu coração está com pressa

Quando a esperança está dispersa

Só a verdade me liberta

Chega de maldade e ilusão

Venha, o amor tem sempre a porta aberta

E vem chegando a primavera

Nosso futuro recomeça

Venha, que o que vem é perfeição.”

O indomável moralista Russo, que mobiliza seu romantismo para poder pregar aos convertidos sua elaboração próprio do Messianismo Paulino, termina a canção em otimismo. O happy end é explícito: “venha que o que vem é perfeição…”. Bem, olhando em retrospectiva, digamos que Russo não foi nisso visionário o bastante para imaginar, com uma canção de 1993, que em 2018 Jair Bolsonaro seria presidente da república – o que veio não foi “perfeição”, mas a distopia mais imperfeita que se pode imaginar, a overdose de catástrofes reunidas em uma mesma máquina mortífera que parece celebrar justamente tudo aquilo que a letra de “Perfeição” ironicamente performava enquanto celebração.

Uma ironia que expressa todo o horror quase inefável daquilo que vivenciamos em 2020-2021, com o “genocídio pandêmico” produzido pelos crimes contra a humanidade do Bolsonarismo, talvez seja o cartaz de um manifestante que diz “nossas expectativas já eram baixas, mas puta merda!”

Jair Bolsonaro desce o nível das nossas expectativas mais baixas, produz a estupidez em jato contínuo com sua boca de esgoto, manifestando a húbris insana de alguém incapaz de mudar de rota a partir dos novos dados da experiência.

Pelo contrário, a húbris monomaníaca deste mentiroso compulsivo consiste num delírio de poder que lida com rigor mortis certo apego a alguns dogmas. Estes dogmáticos produtores de um genocídio necrocapitalista são o avesso do “chega de maldade e ilusão” cantado pela Legião Urbana. Eles são maldade e ilusão até o estado de overdose.

“Que país é este?”, a pergunta bumerangue, só pode mesmo ser respondida com um palavrão, como costumava fazer a platéia-participante da Legião Urbama: é a “porra do Brasil”; porra de pátria que o facho fascista pariu, que escravocratas talharam a ferro e fogo, que racistas homofóbicos seguem querendo governar, gentinha tacanha que tenta manter em perpétuo cartaz aquele filme que já conhecemos “Há Tempos”, onde a dominação masculina, o racismo estrutural, o fanatismo religioso, o sectarismo dogmático, o obscurantismo boçal, prosseguem querendo apitar o jogo, faturar a grana, gozar todos privilégios, impondo um predomínio opressor que não cessa de desgraçar nosso povo com tempo perdido, com avalanches de retrocessos.

Para além do impacto para cada um dos indivíduos do fluir-rumo-a-morte do nosso tempo-de-vida, por isto mesmo tão precioso, o Brasil há tempos nos obriga a podres poderes e ridículos tiranos que trucidam o tempo que poderíamos estar utilizando para a construção coletiva de outras urbes – e tão melhores seriam se fossem cidades, inéditas e viáveis, mais atentas às sabedorias legionárias ou à sagacidade Cazuzística do que a esta lambança bolsofascista que não cessa de produzir a hecatombe!…

Quando Sêneca faz suas reflexões Sobre a Brevidade da Vida, distingue entre viver (“de verdade”) e meramente existir. Não é por ter existido por 90 anos e estar agora com todos os cabelos brancos que alguém pode dizer que viveu de verdade – pode ser que alguém com um terço de idade tenha vivido bem melhor. A própria vida de Renato Manfredini Jr. é um emblema desta brevidade de um existir que refulge para além de seu túmulo – ele ainda não foi esquecido, sua obra ainda ecoa, ainda que apenas 36 anos de vida tenham sido registrados pelos humanos relógios.

Pode-se dizer que a Legião Urbana encanta tanto por encarnar em obra toda a urgência de alguém que vivia intensamente, um poeta que ardia em carne viva, no carpe diem trágico de quem não protela a tarefa indelegável de viver.

Sêneca:

VII/10 – Não se deve julgar que alguém viveu por muito tempo por causa dos cabelos brancos e rugas: ele não viveu muito tempo, mas existiu muito tempo. De fato, consideraria ter navegado muito quem, logo que tivesse saído do porto, fosse carregado para lá e para cá por uma cruel tempestade e vicissitudes dos ventos de diversas direções, tivesse sido forçado a mover-se em círculos pelo mesmo lugar? Este não navegou muito, mas foi muito sacudido. (SÊNECA, Sobre a Brevidade da Vida, 2020, p. 39. Ed. EdiPro).

IX/1 – A protelação é o que há de maior prejuízo para a vida. Esta primeiro retira de nós cada um dos dias, arranca o presente enquanto nos promete o futuro. O maior obstáculo da vida é a expectativa, que depende do amanhã e perde o hoje. (…) Tudo que ainda há de vir jaz na incerteza. Viva já! (op cit, p. 45)

…a ser continuado.

Eduardo Carli de Moraes, Goiânia, 2021.

www.acasadevidro.com/tempoperdido

Publicado em: 30/09/21

De autoria: Eduardo Carli de Moraes educarlidemoraes