TEMPO: COMPOSITOR DE DESTINOS – Por Eduardo Carli. Capítulo 01: Morando nas mandíbulas do crocodilo.

“Compositor de destinos

Tambor de todos os ritmos

Tempo, tempo, tempo, tempo

Entro num acordo contigo

Por seres tão inventivo

E pareceres contínuo

És um dos deuses mais lindos

Que sejas ainda mais vivo

No som do meu estribilho

Tempo tempo tempo…”

Caetano Veloso

Somos todos sabichões sobre o que é o Tempo até que um filósofo impertinente nos peça explicações sobre o que diabos ele é – e aí… a mente dá tilt. Em outros termos: cremos saber perfeitamente o que é o tempo somente até o momento em que perderemos tempo pensando sem fim nem resposta sobre “o que é o tempo?” Descobrimos assim, espantados, aquela perene fonte do filosofia que é o “sei que nada sei”, a ignorância-ciente-de-si: “Se ninguém me pergunta, eu o sei; mas se me perguntam, e quero explicar, não sei mais nada”, para lembrar a famosa sentença de Agostinho.

As representações humanas do tempo, através da história e na diversidade de culturas, também apresentam estonteante variedade, mas para os fins do debate aqui explorado vamos nos limitar a duas:

1) o tempo como ciclo ou círculo, que tem um símbolo célebre no Ouroboros, a serpente que come o próprio rabo, uma concepção que não foi uma invenção de Nietzsche nem de seu profeta Zaratustra (o anunciador do “Eterno Retorno”), mas que já marcava presença milenar em várias cosmologias e espiritualidades especialmente “ao Oriente” (como bem explorado por Mircea Eliade). Na formulação Nietzscheana presente no aforismo 341 d’ A Gaia Ciência:

“Esta vida, como você a está vivendo e já viveu, você terá de viver mais uma vez e por incontáveis vezes; e nada haverá de novo nela, mas cada dor e cada prazer e cada suspiro e pensamento, e tudo o que é inefavelmente grande e pequeno em sua vida, terão de lhe suceder novamente, tudo na mesma sequência e ordem – e assim também essa aranha e esse luar entre as árvores, e também esse instante e eu mesmo. A perene ampulheta do existir será sempre virada novamente – e você com ela, partícula de poeira!”

2) o tempo como seta ou flecha que vai sempre avante. Como rio que flui numa linha que, por mais sinuosa, é “retilínea” num sentido muito importante, o de não ter volta; uma representação do passado como algo que é perdido e inencontrável. Nunca se entra duas vezes no mesmo rio pois “tudo flui” (panta rhei, como diz o pensador e poeta grego Heráclito). Assim, o tempo estaria num deslocamento que sempre direciona-se rumo ao porvir onde está o novo e o inédito – o que passou, passou; e nunca mais voltará. Caminhamos rumo a instantes de conteúdo sem precedentes, que não repetem nada do que já houve.

É evidente que esta descrição binária, que distingue o tempo cíclico do Eterno Retorno do tempo linear da evolução ou do progresso, não chega nem perto de dar conta da descrição de todas as diferentes representações do tempo que os humanos já forjaram, plasmando-as em sinfonias, peças de teatro, filmes, poemas, tratados de filosofia, teses sociológicas, mitos (como o de Cronos) etc.

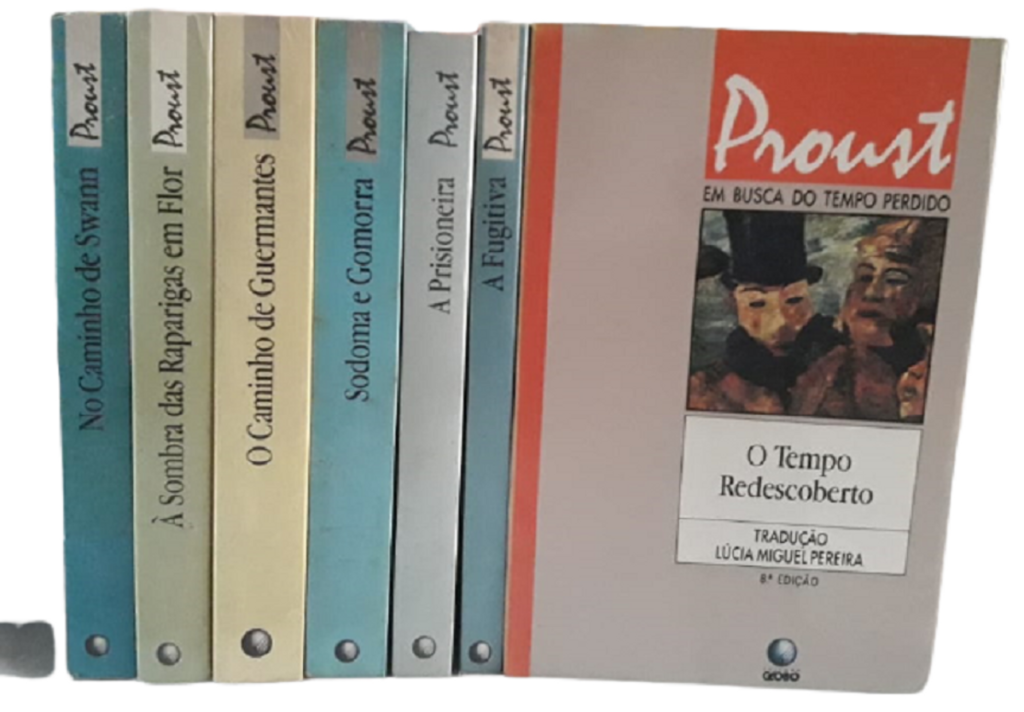

É possível falar numa singular encarnação do tempo na Nona Sinfonia de Beethoven ou no fluxo fílmico de Tarkovsky (cineasta que descrevia sua arte como “esculpir o tempo”), mas também estão plasmadas concepções complexas sobre o tempo em tratados teóricos como Memória Coletiva de Maurice Halbwachs, em livros que transgridem as fronteiras entre filosofia, ciência e arte como os de Henri Bergson (vencedor do prêmio Nobel de Literatura sem nunca ter escrito uma linha de ficção…) ou na monumental “catedral de palavras” que é a Recherche Proustiana.

No caso de Walter Benjamin, como poderíamos descrever sua presença na história do pensamento, como explicar a singularidade de suas reflexões, em relação à toda a problemática do tempo?

Um começo possível de resposta consiste em frisar que Benjamin destroça criticamente uma certa representação do tempo como flecha, descrita há pouco, quando esta envolve a noção complementar de uma ascensão necessária: para fins de nosso debate, chamemos este tempo concebido como flecha ascensional de “ideologia do progresso”. Esta afirma: não apenas o fluxo temporal é sem volta, isto é, o passado já passou e não voltaremos nunca a vivê-lo, como também afirma que no porvir está o melhor. O tempo é uma máquina cósmica de produzir dias melhores, estamos neste fluxo avançando rumo a algo que supera este tão imperfeito aqui-e-agora.

Em seu Grande Hotel Abismo, dedicado aos pensadores da Escola de Frankfurt, Stuart Jeffries sugere que Benjamin era descrente na ideologia do progresso, mas não foi por nostalgia de uma restauração de uma era dourada pretérita que criou sua obra. Ao escrever suas memórias de infância, por exemplo, Benja não estava buscando qualquer “evasão nostálgica de uma difícil condição de adulto”, mas sim praticando um “revolucionário ato de escrever” que implicava toda uma filosofia da história (e da estória também):

“Para Benjamin, a história não era, como nas palavras de Alan Bennett, uma merda atrás da outra, só uma sequência de eventos sem sentido. Ao contrário, a esses eventos se impusera um sentido de narrativa – e isso é que fazia deles história. Mas impor um sentido dificilmente poderia ser um ato inocente. A história era escrita pelos vencedores, e em sua narrativa triunfalista não havia lugar para os vencidos. Arrancar eventos dessa história – como fez Benjamin – e dispô-los em outros contextos temporais – ou o que ele chamaria de constelações – era um ato tanto marxista revolucionário quanto judaico: o primeiro porque buscava expor as ilusões ocultas e a natureza exploradora do capitalismo; o segundo porque estava inflectido por rituais judaicos de luto e de redenção.

Fundamentalmente, o que Benjamin estava fazendo envolvia uma nova concepção da história, que romperia com a crença no tipo de progresso que o capitalismo considerava um artigo de fé. Nisso, ele estava seguindo a crítica de Nietzsche ao historicismo, aquele senso reconfortante, triunfalista e positivista de que se podia apreender cientificamente o passado tal como ele era.

Na filosofia idealista alemã, essa crença no progresso era sustentada pelo desdobramento histórico e dialético do espírito. Mas essa fantasia historicista obliterava elementos do passado que não se encaixavam na narrativa. A tarefa de Benjamin era resgatar o que fora consignado ao esquecimento pelos vencedores. O Benjamin subversivo visava romper essa amnésia generalizada, estilhaçando a noção ilusória do tempo histórico e despertando de suas ilusões aqueles que viviam sob o capitalismo. Esse rompimento seria, ele esperava, o resultado do que chamou de ‘um método histórico novo e dialético’. De acordo com esse método, o presente é assombrado pelo passado, por cada detrito que o capitalismo tinha procurado limpar, soprando-o de sua história…” (JEFFRIES, 2016, Cia das Letras, p. 27-28)

Antes do cinema ser inventado, e servindo como seu precursor, Kaiserpanorama foi construído em Berlim entre 1869 e 1873. Um menininho chamado Walter Benjamin, por volta da virada do século (1900), estava com frequência de olhos vidrados na tela de exibição circular: “era comum assistir a uma sessão com a sala quase vazia.” (BENJAMIN, W. Berlin Childhood around 1900. Cambridge: MA: Belknap, 2006, p. 42, apud JEFFRIES pg. 28)

O Kaiserpanorama logo se tornaria ultrapassado e demodé – o equivalente do Tetris no mundo dos video-games, ou dos velhos gramofones diante das tecnologias digitais de reprodução do som. Benjamin quer nos convencer que há interesse em objetos obsoletos – o vinil não merece ser “aposentado” e eliminado pelo mp3, etc. O cinema digital a que hoje estamos acostumados, com óculos 3D e surround sound, também não deve nos fazer esquecer, como desmemoriados sem raízes, as fontes pretéritas da 7ª Arte:

“O Kaiserpanorama já havia sido a coisa mais nova em cena, uma projeção de fantasias utópicas e também um projetor delas. Na época em que o pequeno Walter frequentava o panorama, ele estava indo para o monte de sucata da história. Como o Benjamin adulto constatou ao escrever suas lembranças, o panorama era uma alegoria das ilusões de uma história progressiva: gira interminavelmente, sua história é uma contínua repetição, que exclui qualquer mudança real. Como a própria noção de história progressiva, o panorama era uma ferramenta fantasmagórica para manter seus espectadores submissos e passivos, debilmente sonhando e ansiando (como fazia Walter quando o visitava) por novas experiências, mundos distantes e jornadas diversionistas, por vidas de interminável distração, e não de confronto com as realidades da desigualdade social e da exploração sob o capitalismo. Sim, o Kaiserpanorama seria substituído por novas e melhores tecnologias, mas isso era o que sempre acontecia no capitalismo: estávamos sempre deparando com o novo, nunca dirigindo o olhar para contemplar o caído, o obsoleto, o rejeitado. Era como se fôssemos a vítima de tortura em Laranja Mecânica, ou os habitantes dantescos de algum círculo do inferno, fadados a ficar consumindo as mais recentes mercadorias, por toda a eternidade. ” (JEFFRIES, op cit, p. 29)

Mas Benjamin jamais concederia pleno espaço ao esquecimento para que recobrisse todas as coisas obsoletas e todos os fracassos abjetos de tecnologias que estiveram um dia na crista da onda e no topo da moda. Todos estes detalhes de que ele se lembrava, estas coisas caídas em desuso, tornadas sem valor devido ao “progresso tecnológico” – não haveria algum lugar para elas em uma narrativa memorialística em que o tecer do rememorador buscaria criar elos entre os fragmentos jogados no lixo? Com tudo que é desprezado, inclusive o destino dos oprimidos, não seria possível forjar constelações de outros contextos, onde algum outro sentido poderia ser construído a partir de uma montagem de detritos, de uma concatenação de ruínas?…

Frequentemente, em seus escritos, Benjamin estava “estudando o que fora ignorado, o que não tinha valor, o que era lixo, as coisas que não tinham nenhum sentido ante a versão oficial da história, mas que, como ele afirmava, codificavam os desejos e sonhos da consciência coletiva. Ao recuperar do esquecimento da história o que era abjeto e obsoleto, Benjamin buscava nos fazer despertar do sonho coletivo mediante o qual o capitalismo tinha subjugado a humanidade.” (JEFFRIES, p. 29)

Este trabalho Benjaminiano de escrita, que às vezes assemelha-se à escavação realizada por um arqueólogo, que vai revirando o solo e penetrando pelas camadas, rumo a uma história mais antiga e ancestral que está no subsolo mais fundo, Benjamin avalia que pode realizar-se de várias maneiras: a escrita pode ser composta como uma música, construída como uma catedral, ou tecida como um tapete. Ao dedicar-se a uma escrita sobre o passado, Benjamin não procurava evadir-se do presente, nem se des-engajava com a construção do porvir.

“Este era o grande fascínio das estampas de viagem encontradas no Kaiserpanorama: não importava onde iniciasse a ronda. Pois com a tela, com os assentos à frente, formava um círculo, cada uma passava por todas as posições, das quais se via, através de cada par de orifícios, a lonjura esmaecida do panorama. Lugar sempre se achava. E, sobretudo, já pelo fim de minha infância, quando a moda começou a se desinteressar dos panoramas imperiais, era comum circular naquele recinto semivazio. Música que, tempos mais tarde, tornou fastigiosas as viagens com o filme, pois com ela se dissolvia a imagem, da qual a fantasia era capaz de se nutrir – música não havia no Kaiserpanorama. Mas para mim um pequeno – e para ser franco – incômodo efeito parece superar toda aquela magia ilusória, que envolve oásis com pastorais ou muralhas em ruínas em marchas fúnebres. Era o toque da campainha que soava alguns segundos antes de a imagem se retirar aos solavancos para dar vez, primeiramente, a uma lacuna e, logo depois, à imagem seguinte. E toda vez que tocava a campainha, impregnavam-se profundamente com um toque melancólico de despedida as montanhas até o sopé, as cidades em todas as suas janelas reluzentes, os nativos distantes e pitorescos, as estações ferroviárias com sua fumaça amarela, os vinhedos nas colinas até as folhas mais diminutas. Pela segunda vez, convenci-me – pois a visão da primeira imagem já produzia quase regularmente essa convicção – de que era impossível esgotar todos os esplendores nessa única sessão…”

Walter Benjamin. Infância em Berlin por volta de 1900. In: Rua de mão única – Obras escolhidas II. 4 ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. Fonte.

Segundo Jeffries, “o rememorar obsessivo da infância faz pensar em um dos escritores favoritos de Benjamin, Marcel Proust”: “Benjamin apoderou-se da noção de mémoire involontaire de Proust, o trabalho da recordação espontânea em contraste com a recordação intencional… Para Benjamin, os sonhos eram uma chave para essa recordação. ‘Quando despertamos toda manhã, temos em nossas mãos, geralmente de forma fraca e frouxa, umas poucas franjas da tapeçaria de uma vida vivida, como que tecidas para nós pelo esquecimento’, escreveu ele em Imagem de Proust.

(…) Foi quando Proust experimentou uma madeleine mergulhada numa xícara de chá que sua infância se abriu para ele em detalhes até então inacessíveis. Era em momentos assim que podia ser constatado aquilo que Benjamin chamou de ‘busca cega, frenética e sem sentido de Proust pela felicidade’. Benjamin, ao evocar o aroma da maçã assada, pode parecer a uma primeira leitura estar engajado numa busca semelhante de salvar sua infância das devastações do tempo, mas na verdade ele estava engajado em algo mais estranho. A busca de Proust pelo ‘tempo perdido’ foi empreendida para escapar do tempo em geral; o projeto de Benjamin visava enquadrar sua infância numa nova relação temporal com o passado.

Como diz o estudioso da literatura Peter Szondi, ‘o verdadeiro objetivo de Proust era fugir do futuro, cheio de perigos e ameaças, das quais a final e definitiva é a morte.’ O projeto de Benjamin é diferente, menos ilusório: afinal de contas, não é possível se vacinar contra a morte nem fugir dela. ‘Em contraste, é exatamente o futuro que Benjamin busca no passado. Quase todo lugar que sua memória quer redescobrir carrega consigo ‘traços do que estava por vir’, nas palavras dele. AO contrário de Proust, Benjamin não quer se livrar da temporalidade; ele não quer ver coisas em sua essência a-histórica.’

(…) Proust tinha buscado redimir sua infância das devastações do tempo tirando-a, pela obra imaginativa do romance, do continuum da história. Benjamin encontrou inspiração nesse projeto, mas sua memória tinha um propósito diferente. Sua busca era compreender a si mesmo e sua condição histórica em função do sistema de classes do capitalismo, meditando sobre sua infância privilegiada. Para Proust, a memória era um meio de recriar a felicidade, de fazer parar a flecha do tempo; para Benjamin, o ato de relembrar por meio da escrita tinha o caráter dialético de um palimpsesto, que corria no tempo para a frente e para trás, tecendo juntos eventos temporalmente díspares, o que ele chamou de trabalho de Penélope da memória.” (JEFFRIES, op cit, p. 36)

MORANDO NAS MANDÍBULAS DO CROCODILO – Em 1938, Benjamin descreveu-se numa carta como “algo parecido com um homem que fez sua casa nas mandíbulas de um crocodilo, as quais ele mantém abertas à força por meio de escoras de ferro.” (apud Jeffries, p. 186)

A situação econômica dele havia se deteriorado enormemente. No fim dos anos 1920, Walter tinha um emprego no rádio: fez 86 emissões (broadcasts) endereçados às crianças alemãs – transcritas, elas viraram livro, lançado no Brasil sob o título “A hora das crianças. Narrativas radiofônicas de Walter Benjamin” (Rio, Nau Editora, 2015, 289 pgs).

Depois do incêndio do Reichstag, a carreira de Benji na rádio também vira cinzas. Seu trabalho não tinha mais espaço de expressão depois que Hitler, Goebbels e cia raptaram o espaço radiofônico para utilizá-lo em prol da propaganda política nazista. Em 2014, a BBC inglesa publicou um programa de rádio que busca honrar a história de Benjamin no rádio: “Michael Rosen presents the first English recreation of Walter Benjamin’s pre-war children’s broadcasts, with Henry Goodman as Benjamin.”

O SUICÍDIO DE WALTER BENJAMIN – Em 26 de setembro de 1940, em Portbou, na Espanha, Walter Benjamin encerrou seu tempo entre os vivos pela auto-extinção, à maneira de Sêneca na Roma de Nero. Segundo Jeanne-Marie Gagnebin, se não tivesse se suicidado Walter poderia ter morrido num dos campos de extermínio criados pelos nazistas, pois este foi o destino de seu irmão Georg em 1942.

Obrigado a fugir velozmente de Paris quando a capital francesa é invadida e ocupada pelas tropas do III Reich, Benjamin teve tempo de entregar alguns manuscritos para Roland Barthes na Biblioteca Nacional – onde estaria o derradeiro escrito, As Notas Sobre o Conceito de História, uma obra-prima do pensamento humano no século XX – e rumar às pressas para fora da França.

Na fronteira espanhola, acossado pela perseguição da Gestapo, temendo cair nas mãos do inimigo ferozmente antissemita e anticomunista (uma combinação mortífera, muito bem explicada na Dialética do Marxismo Cultural publicada por Iná Camargo Costa), Benjamin escolhe a auto-extinção. Mas este suicídio não torna menos graves os crimes do nazifascismo, nem impede que elenquemos Walter Benjamin como uma das vítimas da maquinaria assassina dos nazis.

Nascido em Berlim, em 15 de Julho de 1892, Walter Benjamin morreu relativamente jovem, com menos de 50 anos de idade (poderia potencialmente ter vivido mais 20 ou 30 anos, produzindo outras obras de alto calibre intelectual). Mas a vida individual nunca é separável da história coletiva na qual está incrustada: coube a Benjamin a vivência da condição de apátrida, de refugiado, de exilado, coagido a várias situações existenciais precárias, pela infelicidade de ser um judeu alemão em uma época em que a psicose antisemita encontrou no Partido Nazista o executor da famigerada Solução Final.

Talvez por isto a judia alemã tornada apátrida Hannah Arendt tenha sentido tanta empatia por Benjamin, a ponto de dedicar a ele um ensaio de seu Homens Em Tempos Sombrios e também de ter prefaciado e editado um livro de ensaios (Iluminations).

Este tipo de angustiada fuga que Benjamin foi obrigado a realizar, por razões sócio-políticas, contrasta com a atitude da flanêrie que ele se dedicou a estudar e a praticar. Poderíamos dizer que os nazistas não permitiram que Benjamin flanasse, forçaram-no para que fugisse. Não deixaram ao pensador os prazeres do vagar a esmo, perdido em poesia e reflexão, mas impuseram à sua carne as feridas e cicatrizes de um tempo histórico feroz. Benjamin foi obrigado a pôr-se na estrada não por liberdade de trotar-mundo, em plena curiosidade, mas coagido pela brutalidade dos exterminadores da pluralidade.

Benjamin muito se interessou pelo ethos do flanêur, descrito pelo poeta Charles Baudelaire como “estar fora de casa e contudo sentir-se em casa onde quer que se encontre” (Baudelaire, Sobre a Modernidade, RJ: Paz e Terra, 1996, p. 20-21). Mas Benjamin não pôde sentir-se em casa numa Europa assolada pelo antissemitismo e pela Solução Final. Fez o elogio de uma temporalidade não-linear, de uma historiografia que explodisse o continuum da história, assim como vários filósofos que valorizaram a perambulação reflexiva e a exploração arqueológica do pretérito.

De maneira idiossincrática, Benjamin se conecta à tradição que vem pelo menos desde os peripatéticos ao redor de Aristóteles, passa por figuras como Rousseau (que escreve as meditações de um “caminhante solitário”), Nietzsche (outro andarilho, acompanhado de sua sombra, e que chegou a afirmar que “somente os pensamentos que nos ocorrem ao caminhar têm valor”), Thoreau no bosque de Walden, ou Karl Jaspers, o qual se referia ao filosofar como um estar-sempre-a-caminho (Cf. Marcos Carvalho Lopes em Canção, Estética e Política – Escritos Legionários, pg 32-34).

Porém, acossado pela pobreza, perseguido pelo racismo e pelo anticomunismo dos nazis, jogado ao exílio e à condição de pária, Benjamin sentiu o catastrófico vento da história soprá-lo para um túmulo prematuro. E é deste triste fim em Port Bou que sua obra não cessa de soprar-nos provocações sobre o tempo, este “compositor de destinos”, que neste caso compôs uma existência de irrepetível tragicidade. Um destino similar ao de alguém que tentasse criar sua morada nas mandíbulas de um crocodilo.

“Tempo, tempo, tempo, tempo:

E quando eu tiver saído

Para fora do teu círculo

Não serei nem terás sido

Tempo, tempo, tempo, tempoAinda assim acredito

Ser possível reunirmo-nos

Num outro nível de vínculo

Portanto peço-te aquilo

E te ofereço elogios

Nas rimas do meu estilo

Tempo, tempo, tempo, tempo…”

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BAUDELAIRE, Charles. Sobre a Modernidade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.

BENJAMIN, Walter. Infância em Berlin por volta de 1900. Em: Rua de mão única – Obras escolhidas II. 4 ed. São Paulo: Brasiliense, 1994.

JEFFRIES, Stuart. Grande Hotel Abismo – A Escola de Frankfurt e Seus Personagens. Trad. Paulo Geiger. 1ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.

NIETZSCHE. A Gaia Ciência. Companhia das Letras, 2008.

OUTRAS LEITURAS SUGERIDAS:

COLETÂNEA MUSICAL:

A SER CONTINUADO…

LEIA EM BREVE:

TEMPO: COMPOSITOR DE DESTINOS. Capítulo 2.

Publicado em: 17/07/21

De autoria: Eduardo Carli de Moraes educarlidemoraes