“Zen e a Arte da Manutenção de Motocicletas: Uma Investigação Sobre Valores”, de Robert M. Pirsig (1974)

ZEN AND THE ART OF MOTORCYCLE MAINTENANCE

– AN INQUIRY INTO VALUES

Robert M. Pirsig (1974)

(Ed. Harper Torch Philosophy, New York, 1999, 540 pgs.)

[1]

Os tensos e intensos anos 1960 já haviam passado mas ainda eram visíveis no espelho retrovisor quando Robert M. Pirsig publicou Zen e a Arte da Manutenção de Motocicletas em 1974.

Após ter sido recusado por 121 editores, este “romance filosófico” e quase auto-biográfico impactou de modo marcante a literatura norte-americana dos anos 70, vendendo mais de 5 milhões de cópias mundo afora.

Mas este não era só um best seller a ser esquecido no próximo verão como uma modinha passageira, mas também um livro que seria considerado por boa parte da crítica literária como uma obra definidora de época.

Talvez não seja exagero sugerir que Zen representou para os anos 70 algo de similar ao que significou para os anos 1950 o fenômeno On The Road – Na Estrada, que Jack Kerouac publicou em 1957 e que logo se tornou uma grande inspiração para a chamada Geração Beat.

Apesar de não ser nada parecido com um panfleto celebratório do ideário hippie, a discussão sobre a herança, as contradições e os sonhos da contra-cultura nos crazy sixties é algo que marca as páginas de Robert M. Pirsig.

Sem ser um livro rotulável como hippie ou beatnik, ainda assim sente-se a presença de um diálogo com as várias vertentes contra-a-corrente que marcaram o pós-2ª Guerra. Uma tentativa de diagnosticar os males de seu tempo e sugerir estradas de melhor qualidade norteia como uma bússola esta viagem de motocicleta que realizam pai e filho através dos EUA.

Todo o agito utópico, psicodélico e lúdico da Geração Hippie já parecia em maré baixa em 1974, quando o livro foi publicado e tornou-se um estouro editorial. Mas as questões levantadas durante os anos 1960 continuavam prementes e urgentes, assim como os ideais de vida alternativa que foram propostos por aqueles que se revoltaram contra o Sistema yankee na época – fim dos anos 1960 e começo dos 1970 – em que este derramava bombas e napalm sobre o Vietnã, apoiava e financiava ditaduras militares na América Latina e prosseguia lobotomizando mentes com propaganda anti-comunista em um contexto de Guerra Fria.

O plot narrativo do livro de Pirsig parece prestar tributo a certos road movies libertários como Easy Rider – Sem Destino (1969), de Dennis Hopper, hoje consagrado como um clássico do cinema sessentista. Há no protagonista de Pirsig algo daquela atitude “Born To Be Wild” que se encarna nos motoqueiros interpretados por Hopper e Peter Fonda.

Também o protagonista de Zen é descrito como uma espécie de rolling stone, mais interessado em ir do que em chegar, devorando quilômetros sem olhar para trás, com seu filho Chris na garupa e frequentemente às lágrimas com tanto nomadismo selvagem.

Mas há em Zen também algo de proustiano, uma busca pelo tempo perdido: o livro relata a jornada que realiza o protagonista para recuperar seu passado – que lhe foi em parte roubado pelos eletrochoques a que foi submetido. Estamos diante de um narrador que tem que lidar com um evento psíquico traumático, o shock treatment pelo qual passou, contra sua vontade, e através do qual procurou-se exterminar sua antiga personalidade.

Em busca das raízes da “insanidade” daquele Phaedrus que ele foi um dia, e cuja memória foi parcialmente dizimada pelo shock treatment, o narrador tenta refazer sua vida pregressa como professor de inglês e de retórica, como estudioso de religiões orientais na Índia, como aluno de um curso de filosofia em Chicago. E assim vai comunicando aos leitores, em uma série de chautaquas, sua filosofia-de-vida, lentamente reconstruída conforme as páginas progridem e os quilômetros são atravessados sobre duas rodas.

Pirsig procede sem pressa pois julga que uma das doenças do século 20 é justamente a impaciência, o corre-corre, a ansiedade, a incapacidade de estar com a mente quieta e o coração tranquilo. A sociedade ultra-tecnológica de racionalidade triunfante, longe de ter-nos conduzido a uma civilização sábia, com sujeitos capazes de meditação atenta e reflexão profunda, levou-nos aos labirintos de cimento e poluição destas selvas-de-pedra que chamados de metrópoles, polvilhadas por massas de frenéticas “formigas que trafegam sem porquê” (como cantarola Raul Seixas em “S.O.S”).

Phaedrus tem consciência de ser alguém que saiu dos trilhos da normalidade, tornando-se um perigoso questionador de autoridades e sistemas: “he was released from any felt obligation to think along institutional lines and his thoughts were already independent to a degree few people are familiar with. He felt that institutions such as schools, churches, governments and political organizations of every sort all tended to direct thought for ends other than truth, for the perpetuation of their own funcions, and for the control of individuals in the service of these functions.” (148)

A grande viagem que Pirsig nos descreve não é apenas através das estradas, rumo ao topo de montanhas, às margens dos rios, mas também a viagem interior de um personagem em busca da verdade sobre si mesmo. Uma busca inseparável de seu esforço de decifração do grande enigma do mundo.

Sua motocicleta não flui apenas sobre terra e asfalto, levantando poeira física, mas flui também pelos trilhos da lembrança, a-trippin’ down the memory lane… Ele tenta encontrar seu caminho em meios aos escombros, tentando colar os cacos de passado e de memória que restaram no filme um tanto desconexo e confuso de sua consciência.

Neste sentido, Zen e a Arte da Manutenção de Motocicletas lembra, em alguns de seus temas e episódios, outro clássico da literatura norte-americana da segunda metade do século XX: Um Estranho no Ninho, de Ken Kesey, que também traz vívidas e impressionantes descrições sobre as sequelas deixadas por certos bárbaros processos psiquiátricos, como a terapia-de-choque e a lobotomia.

Uma das primeiras teses que o livro apresenta ao leitor é de uma tendência, naqueles que foram chamados de hippies (e, uma geração antes, de beatniks), de revolta contra a massificação e a tecnologia. Em boa parte da trip, o narrador e seu filho Chris são acompanhados pelos amigos John e Sylvia, o casal Sutherland, descritos como um par de rebeldes radicalmente “anti-tecnológicos” e “anti-sistema”. É como um modo de escapar de uma sociedade tecnocrática, desumanizadora e mortífera que John e Sylvia sobem em suas motocicletas e aderem a um estilo de vida de outsiders.

Mas Pirsig logo aponta o paradoxo na atitude daqueles que pensam protestar contra a tecnologia, mas sentados numa BMW de duas rodas e motor possante. A imagem um tanto caricatural do hippie como uma criatura natureba, abraçadora de árvores, com flores nos cabelos, que só aprecia cenários idílicos, que nunca come nada industrializado, que tem seu próprio pomar e horta, é posta em questão pelo livro de Pirsig. Zen nos faz pôr em dúvida se existiu de fato na história cultural da América do Norte nos 1960 qualquer real movimento, disseminado e significativo, que questionasse as raízes do projeto tecno-científico ocidental.

A revolta contra a massificação, o consumismo, o individualismo, os valores do capitalismo selvagem, muitas vezes se dá através de um radical virar às costas a “tudo isso que está aí”, ao Sistema como um todo – podemos pensar, por exemplo, em Chris McCandless, vulgo Alexander Supertramp, cuja vida-viagem foi descrita com tanta vivacidade e brilhantismo tanto no livro-reportagem de Jon Krakauer quanto no filme de Sean Penn, Into the Wild – Na Natureza Selvagem.

McCandless queima todo seu dinheiro, abandona seu carro e adere a um estilo-de-vida nômade como andarilho e caroneiro, até que enfim parte para o Alaska para ficar em meio à natureza selvagem. Mas também neste caso a situação de McCandless é paradoxal: se, por um lado, como fiel seguidor de Thoreau, ele vai em busca de um lugar que possa chamar de Walden, ele ao mesmo tempo não consegue recusar completamente toda a vida civilizada: lembremos que ele constrói seu refúgio contra a friaca em um ônibus abandonado, que leva consigo manuais de botânica que o auxiliam na escolha dos alimentos, além de carregar consigo seus livros prediletos. Trata-se claramente, portanto, de uma recusa de certos aspectos da civilização, enquanto outros continuam sendo valorizados como benesses muitas vezes essenciais para a sobrevivência.

Em sua obra Pirsig está constantemente mostrando estas contradições daqueles que se colocam na contra-corrente das tendências culturais hegemônicas – como os hippies e beatnikes. A leitura de Zen me fez pensar naqueles que estiveram envolvidos nos eventos que mais marcaram época na era Flower Power.

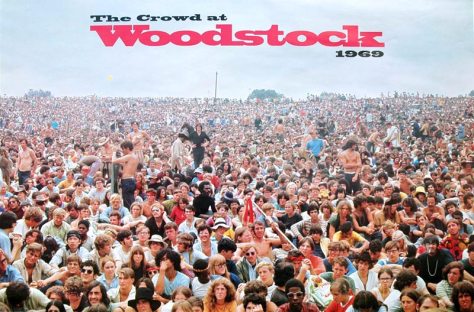

Tudo bem que durante os dias que durou a lendária festa de Woodstock em 1969 era o maior barato tomar banho pelado no rio, rolar na grama molhada pelo orvalho da madrugada ou brincar de guerrinha de lama. No interior do estado de Nova York, redescobria-se um cenário onde a natureza ainda não havia sido tão transformada (e poluída) pelo engenho humano – em contraste, por exemplo, ao corredor polonês de arranha-céus em Manhattan.

Mas a maior parte daqueles que estiveram no festival ali chegaram em automóveis e motocicletas, com o desejo expresso de curtir música amplificada em mega altofalantes, e poucos dias depois estariam talvez em suas casas com ar condicionado, bebendo cerveja enlatada, guardando comida industrializada no freezer…

Em suma: é quase impossível ser um hippie que defende fanaticamente um estilo-de-vida arcaico e roots, condenatório da tecnologia, e ao mesmo tempo estar em êxtase com o LSD e ouvindo a guitarra elétrica de Jimi Hendrix. Pois estas experiências psicodélicas e estéticas são inimagináveis sem os avanços tecnológicos precedentes. O próprio Albert Hoffmann não criou sua “poção mágica”, tão celebrada pelos hippies, enquanto trabalhava para a indústria farmacêutica em um laboratório high-tech? E seria concebível toda a apologia do “amor livre” sem que antes houvesse surgido e se disseminado outro rebento farmacológico do início dos anos 60, a pílula anti-concepcional?

Eis portanto um dos “problemas” que Pirsig persegue em seu livro: aqueles que se dizem anti-sistema, contra-cultura, críticos da tecnologia, são os mesmos que louvam motocicletas, guitarras elétricas e drogas sintéticas, ou seja, “produtos” da racionalidade tecno-científica ocidental que supostamente estava em questão para os movimentos sociais norte-americanos nos anos 60.

O que Pirsig investiga a fundo neste seu romance-viagem, sem mencionar Adorno e Horkheimer, é algo semelhante ao que os autores da Escola de Frankfurt chamavam de Razão Instrumental. Zen procura decifrar o enigma do porquê o século XX tornou-se um pesadelo – resumível em nomes como Hiroshima, Auschwitz, Chernobyl… – e quais os possíveis caminhos para uma vida mais zen.

* * * * *

[2]

O que a manutenção de motocicletas tem a ver com tudo isso? Seria muito demorado repassar todos os argumentos de Pirsig livro afora, então aqui intento uma modesta tentativa de síntese, com as minhas próprias palavras, da defesa entusiasmada que faz o narrador de um sujeito que não é só o piloto de sua motoca, mas também o seu mecânico.

Em meio à reflexão sobre a racionalidade científica e seus produtos tecnológicos, a motocicleta que carrega os personagens através da América selvagem aparece como digna da atenção do filósofo – e não só por ter se tornado uma espécie de símbolo libertário, pelo menos de acordo com grupos como os Hell’s Angels (vide o livro de Hunter S. Thompson) e todos os “asseclas” do estilo-de-vida Easy Rider.

A motocicleta, que pode ser considerada uma bicicleta motorizada e complexificada, é ao mesmo tempo o resultado histórico de um processo de avanço tecnológico indissociável da tecno-ciência ocidental. O século XX tem uma de suas peculiaridades justamente no fato de ser o primeiro século com produção em massa de novos meios de transporte individual, veículos movidos por motores de combustão interna e que queimam combustíveis fósseis…

O livro de Pirsig silencia quase completamente sobre os subprodutos ecológicos destes inventos – como a poluição que recobre tantas das metrópoles globais, repletas de carangas que são junkies de gasolina e peidam pelos escapamentos densas nuvens de CO2…

Ele prefere se deter sobre um fenômeno que analisa detidamente e que ele chama pelo nome de “dualismo sujeito-objeto”: este fenômeno é “encarnado” por seu amigo John Sutherland, aquele sujeito que só quer saber de pilotar sua motoca e curtir sua viagem, mas não entende bulhufas sobre a mecânica e o funcionamento interno do objeto que possui. Sempre que a joça enguiça, John precisa sair correndo em busca da ajuda salvífica de um especialista.

Já o narrador é o entusiástico defensor da tese: “seja você seu próprio mecânico” – o que exige um conhecimento técnico dos processos envolvidos no funcionamento de uma motocicleta que a grande maioria dos usuários nunca se preocupa em adquirir.

Isso lembra um pouco o modo como lidamos com outros produtos tecnológicos, como telefones celulares ou aviões. A grande maioria dos usuários de celular não compreende o processo histórico através do qual as tecnologias de comunicação foram mutando e se transformando. Julgam desnecessário compreender o longo caminho trilhado desde os tempos de Graham Bell até a era do Skype, dos smartphones, da telefonia via satélite.

De modo similar, quase todos os passageiros de um grande avião seriam incapazes de explicar em detalhes como é possível que um jumbo de milhares de toneladas possa planar no ar como uma águia, assim como desconhecem a história das evoluções que separam os primeiros experimentos de Santos Dumont e dos irmãos Wright dos atuais boeings 737 ultra hi-tech.

Lidamos com os bens tecnológicos, via de regra, como meros usuários de um serviço, ou possuidores de um objeto que foi inventado por outros, sendo que deixamos a uma casta de especialistas o trabalho de criar, compreender, ajustar e operar aquilo que não temos paciência ou interesse para tentar compreender.

Para o narrador do romance de Pirsig, realizar a manutenção da própria motocicleta aparece como um meio de superar essa cisão entre o usuário e o especialista. Trata-se de compreender intimamente a motocicleta não como um punhado “morto” de matéria, mas como resultado de um longo processo através do qual o engenho humano foi compreendendo e transformando a natureza, aprendendo a controlar suas forças e dar direção às suas energias.

Além disso, realizar uma constante manutenção da motoca é acreditar em sua durabilidade, na possibilidade de tê-la como possante companheira de jornada por toda uma vida, o que é um antídoto contra a mentalidade descartista típica de tempos de obsolescência programada – aquele tipo de ideologia que tenta nos convencer que só seremos pessoas plenas caso tenhamos o “carro do ano” e que devemos trocar de moto a cada 5 anos (ou menos…).

A cultura consumista e descartista é claramente descrita por Pirsig como junk, como um estilo-de-vida de baixa qualidade. E, como o próprio título do livro já aponta, alguns dos remédios possíveis para curar as tendências estúpidas e destrutivas do capitalismo ocidental estão… no Oriente.

Zen e a Arte da Manutenção de Motocicletas reitera aquela apologia das sabedorias orientais tão recorrente na contra-cultura dos anos 50 e 60 – é só lembrar, por exemplo, de George Harrison e sua adesão ao hare krishna, sua paixão pelas cítaras, suas canções (especialmente na carreira solo) recheadas com mantras, sua admiração pelo guru Maharishi, ou em John Lennon indo buscar inspiração para “Tomorrow Never Knows”, canção que encerra Revolver, no Livro Tibetano dos Mortos.

O fato dos Beatles – influência imensuravelmente impactante sobre a cultura dos sixties – terem passado um tempo morando na Índia, na época do White Album, é apenas um dentre centenas de outros casos de orientalização manifestada na era Hippie.

Os principais conceitos do sistema filosófico de Phaedrus (o personagem de Pirsig antes do eletro-choque) têm confessas similaridades com noções do zen budismo, do hinduísmo, do taoísmo. É como se Pirsig estivesse tentando traduzir para um público ocidental o que significa, por exemplo, o Tao ou o Zen. Mas não há nada no livro que cheire à pregação dogmática ou fanática – e o trecho do livro que descreve o período do personagem na Índia, quando ele estuda misticismo e religiões orientais em Benares, mostra bem as contradições irreconciliáveis entre uma mente formada nos rigores do racionalismo ocidental e uma mente mística que busca o completo silenciamento dos raciocinamentos em prol de uma intuição a-intelectual.

No fundo, Phaedrus está muito mais “ancorado”, conhece muito mais profundamente, tem uma carga de leitura muito maior, no racionalismo filosófico ocidental – e os diálogos-com-pensadores de maior envergadura do livro de Pirsig se dão em relação a Platão, Sócrates, Aristóteles, Kant…

O Oriente, longe de “impregnar” o texto, faz aparições esporádicas, um tanto fragmentárias, e sempre em contraponto com a exacerbada valorização do racional que caracteriza o galho socrático da história da filosofia. Pirsig tem plena consciência de que o zen budismo está longe de valorizar a razão tanto assim – e que um grande mestre zen budista, através de seus ditos misteriosos ou de enigmáticos e indecifráveis koans, pretende conduzir a mente a um dilema insolúvel que a faça desesperar dos poderes racionais.

O zen budismo está todo organizado como um sistema de atentados contra a megalomania da razão; deseja a todo momento pôr a razão em maus lençóis, mostrar a razão em toda sua pequenez e todo seu ridículo; o mestre fica contente quando a mente do discípulo atinge um estado que Pirsig descreve como stuck, tradutível como “travado”, “estacionado”, “estagnado”.

Eis uma grande oposição entre dois sistemas de pensamento: de um lado, o racionalismo científico ocidental, que se orgulha pelos avanços tecnológicos imensos e variados que possibilitou, e que aponta como panacéia uma tentativa de compreensão de mundo neutra, objetiva, desapaixonada, “puramente racional”; de outro, as milenares doutrinas orientais, que valorizam a meditação, a serenidade, a paz de espírito, a busca pelo nirvana, a harmonização entre o humano e a natureza a que pertencemos, com a valorização da intuição pré-intelectual e da abertura de consciência (awareness)…

Se Phaedrus acaba lançado no turbilhão da insanidade, talvez seja pois seu corpo parece estar no centro de um cabo-de-guerra entre o Ocidente e o Oriente, sendo que ele ouve o chamado tanto das motocicletas quanto dos monastérios. E todo esse livro-viagem parece animado pelo desejo de reconciliar o que antes era pensado como oposição, unir aquilo que a compreensão dualista separa.

Pirsig retrata um pensamento acostumado a operar com oposições dualistas – Phaedrus adora dividir o mundo entre a mentalidade clássica e a romântica, entre as pessoas hip e os squares, entre o ocidente e o oriente… – ao mesmo tempo que vai progressivamente descobrindo uma doutrina, muito próxima do taoísmo e do monismo spinozista, e que procura demolir todo tipo de oposição dual. Não mais a razão contra a emoção, não mais o espírito contra a matéria, mas uma compreensão mais plena que abrace ambos os pólos da oposição e toda a imensidão que há entre eles e fora deles.

No fundo, talvez não haja ilusão maior do que a de se pensar que se compreende a vida por inteiro, que é possível dominá-la com a razão; talvez não haja megalomania mais perniciosa do que pensar que qualquer linguagem inventada por humanos possa dar conta de descrever o espetáculo inominável do universo. No fim das contas, a viagem da vida talvez não valha tanto pelo ponto de chegada, que para todos nós é o túmulo, mas pela própria jornada por estes caminhos tão estranhos, polvilhados de beleza e de mistério. A jornada é a recompensa.

“Sábio é quem se contenta com o espetáculo do mundo”, escreveu Fernando Pessoa. E este espetáculo é tão maior que a linguagem e a razão! Não conheço frase que melhor sintetize essa sabedoria que transcende a razão do que o sarcástico e sagaz ditado zen: “quando o sábio aponta para a Lua, o idiota fica olhando para o dedo…”

Na sequência, uma seleção de alguns dos trechos do livro que mais me impressionaram:

“Clichés and stereotypes such as ‘beatnik’ or ‘hippie’ have been invented for the antitechnologists, the antisystem people, and will continue to be. But one does not convert individuals into mass people with the simple coining of a mass term. John and Sylvia are not mass people and neither are most of the others going their way. It is against being a mass person that they seem to be revolting.” (21)

* * * * *

“…to tear down a factory or to revolt against a government or to avoid repair of a motorcycle because it is a system is to attack effects rather than causes; and as long as the attack is upon effects only, no change is possible. The true system, the real system, is our present construction of systematic tought itself, rationality itself, and if a factory is torn down but the rationality which produced it is left standing, then that rationality will simply produce another factory. If a revolution destroys a systematic government, but the systematic patterns of thought that produced that government are left intact, then those patterns will repeat themselves in the suceeding government…” (122)

* * * * *

“It’s sometimes argued that there’s no real progress; that a civilization that kills multitudes in mass warfare, that pollutes the land and oceans with ever larger quantities of debris, that destroys the dignity of individuals by subjecting them to a forced mechanized existence can hardly be called an advance over the simpler hunting and gathering and agricultural existence of prehistoric times. But this argument, though romantically appealing, doesn’t hold up. The primitive tribes permiteed far less individual freedom than does modern society. Ancient wars were committed with far less moral justification than modern ones. A technology that produces debris can find, and is finding, ways of disposing of it without ecological upset. And the schoolbook pictures of primitive man sometimes omit some of the detractions of his primitive life – the pain, the disease, famine, the hard labor needed just to stay alive. From that agony of bare existence to modern life can be soberly described only as upward progress, and the sole agent for this progress is quite clearly reason itself.” (157)

* * * * *

“No one is fanatically shouting that the sun is going to rise tomorrow. They know it’s going to rise tomorrow. When people are fanatically dedicated to political or religious faiths or any other kinds of dogmas or goals, it’s always because these dogmas or goals are in doubt. The militancy of the Jesuits he somewhat resembled is a case in point. Historically their zeal stems not from the strenght of the Catholic Church but from its weakness in the face of the Reformation. It was Phaedrus lack of faith in reason that made him such a fanatic teacher. (…) He was telling them you have to have faith in reason because there isn’t anything eles. But it was a faith he didn’t have himself.” (190)

* * * * *

“What was behind this smug presumption that what pleased you was bad, or at least unimportant in comparison to other things? It seemed the quintessence of the squareness he was fighting. Little children were trained not to do ‘just what they liked’ but… but what?… Of course! What others liked. And which others? Parents, teachers, supervisors, policemen, judges, officials, kings, dictators. All authorities. When you are trained to despise ‘just what you like’ then, of course, you become a much more obedient servant of others – a good slave. When you learn not to do ‘just what you like’ then the System loves you. But suppose you do just what you like? Does that mean you’re going to go out and shoot heroin, rob banks and rape old ladies? (…) Soon he saw there was much more to this than he had been aware of. When people said, ‘Don’t do just what you like’, they didn’t just mean, ‘Obey authority’. They also meant something else. This ‘something eles’ opened up into a huge area of classic scientific belief which stated that ‘what you like’ is unimportant because it’s all composed of irrational emotions within yourself.” (297)

* * * * *

“…at the cutting edge of time, before an object could be distinguished, there must be a kind of nonintellectual awareness, which he called awareness of Quality. You can’t be aware that you’ve seen a tree until after you’ve seen the tree, and between the instant of vision and instant of awareness there must be a time lag. We sometimes think of that time lag as unimportant. But there’s no justification for thinking that the time lag is unimportant – none whatsoever. The past exists only in our memories, the future only in our plans. The present is our only reality. The tree that you are aware of intellectually, because of that small time laf, is always in the past and therefore is always unreal. Any intellectually conceived object is always in the past and therefore unreal. Reality is always the moment of vision before the intellectualization takes place. There is no other reality. The preintellectual reality is what Phaedrus felt he had properly identified as Quality. (…) He showed a way by which reason may be expanded to include elements that have previously been unassimilable and thus have been considered irrational. I think it’s the overwhelming presence of these irrational elements crying for assimilation that creates the present bad quality, the chaotic, disconnect spirit of the 20th century.” (315 – 327)

* * * * *

“One thing about pioneers that you don’t hear mentioned is that they are invariably, by their nature, mess-makers. They go forging ahead, seeing only their noble, distant goal, and never notice any of the crud and debris they leave behind them. Someone else gets to clean that up and it’s not a very glamorous or interesting job.” (326)

* * * * *

“Reality is, in its essential nature, not static but dynamic. And when you really understand dynamic reality you never get stuck. It has forms but the forms are capable of change.” (364)

Publicado em: 10/12/13

De autoria: casadevidro247

11 cometários

Republicou isso em Ala dos fumantese comentado:

Há muito tempo que uma obra não me chama a atenção.

Marcelo

Comentou em 28/02/15

Excelente sua resenha. A melhor descrição que já li desse livro que também considero essencial em qualquer prateleira! Parabéns!

Uma dica: Mude o fundo do seu site, ele por diversas vezes atrapalha a concentração do leitor, contém muita informação. Talvez se escurecê-lo um pouco mais já fica melhor.

Um abraço

Teca

Comentou em 14/10/15

Fantástico. o livro foi recomentado por uma professora da Universidade de Brasília. Procurando o livro na net achei sua resenha que atiçou ainda mais minha curiosidade. Será a leitura do feriado de fim de ano. Parabéns pelo texto.

acasadevidro.com

Comentou em 14/10/15

Legal Teca, fico contente de ter atiçado a curiosidade! Esse é um livraço, esto à procura de comprar em algum sebo a continuação… Volte sempre! 😉

Paulo Rezende

Comentou em 19/06/16

Excelente resenha – aguça a curiosidade, instiga-nos à leitura. Metaforicamente, serve-nos os apetrechos essenciais à viagem. Parabéns.

Silvio Ferreira

Comentou em 10/02/18

Estou relendo o livro, após mais de 30 anos. Quis verificar o que se diz sobre ele e me deparei com essa resenha. Texto maravilhoso: lê-lo proporcionou o mesmo prazer de ler o livro. Parabéns!

Angelika

Comentou em 25/08/22

Parabéns

Vou reler o livro assim

Que puder mas sua resenha me fez lembrar os mais importantes momentos e depois de 30 anos e muita filosofia na cabeça já vejo tudo com

Novos olhos abertos – theo ria

Rafael Augustus Sega

Comentou em 14/03/23

A resenha é muito boa! Essa abordagem também me remete ao “Manifesto Unabomber “.

cabedino

Comentou em 07/01/14