MARCEL PROUST: A leitura como solidão povoada – Sobre biblioterapia e a escritura como privilégio

“A leitura de todos os bons livros é como uma conversa com as pessoas mais virtuosas dos séculos passados que foram seus autores.”

René Descartes (1596 – 1650)

A sabedoria, esta esquiva meta que os filósofos perseguem em suas errâncias pela vida, seria possível sem a leitura? Na famosa sentença cartesiana, os bons livros são descritos como aquilo que propicia uma “conversa com as pessoas mais virtuosas dos séculos passados” – ou seja, um meio de comunicação inter-geracional através do qual a tocha da virtude e da sabedoria é transmitida pelos mortos aos vivos. Ou, melhor dizendo, os vivos é que colhem nas bibliotecas, onde dormem os escritos dos mortos e dos ausentes, aquela luz que os livros podem conter mas cuja chama só será libertada pela leitura.

Mentes e livros são como os paraquedas, só nos servem se estiverem abertos. Porém, neste seu artigo Sobre a Leitura, originalmente escrito como prefácio a uma obra de John Ruskin (1819 – 1900), Proust explora criticamente esta ideia de que “a leitura é justamente uma conversa com homens muito mais sábios e mais interessantes do que aqueles que podemos ter a ocasião de conhecer a nosso redor” – uma concepção de Ruskin, bem próxima àquela defendida pelo autor das Meditações Metafísicas, mas que o autor de Em Busca do Tempo Perdido contesta:

“A leitura não poderia ser equiparada a uma conversa, mesmo que com o mais sábio dos homens; a diferença essencial entre um livro e um amigo não é seu maior ou menor grau de sabedoria, mas a maneira pela qual nos comunicamos com eles; a leitura, ao contrário da conversação, consiste para cada um de nós em tomar conhecimento de um outro pensamento, mas estando sozinho, isto é, continuando a gozar da força intelectual de que usufruímos na solidão e que a conversa dissipa imediatamente, continuando a poder ser inspirados, a permanecer em pleno trabalho fecundo do espírito sobre ele mesmo… a leitura, em sua essência original, é esse milagre fecundo de uma comunicação em meio à solidão…” (PROUST. Porto Alegre: L&PM, 2020, pg. 26)

A leitura, para Proust, não pode ser descrita como conversa pois é ato de um sujeito solitário, silencioso – há uma unilateralidade explícita no processo comunicativo que se dá através do livro, pois a palavra do autor é decifrada pelo leitor, mas este nada fala diretamente àquele que escreveu. A contestação proustiana da “conversa” com o autor do livro tem por base a distinção entre o diálogo oral, com sua interlocução concreta, e o paradoxo do diálogo solitário que a leitura propicia. A leitura permite que o solitário rompa com a clausura de seu espírito através do contato com o pensamento de outrem, mas “continuando a gozar da força intelectual de que usufruímos na solidão e que a conversa dissipa imediatamente”, como argumenta Proust.

Noção controversa: por que a conversa entre dois humanos vivos, presentes no face-a-face (ou no tête-à-tête, como dizem os franceses), trocando ideias à maneira de Sócrates com seus interlocutores em Atenas, geraria como fruto a “dissipação da força intelectual”, ao invés de seu incremento? Proust não criaria aqui uma duvidosa apologia da solidão daquele que lê, perigosamente próxima de cair na tentação do solipsismo, generalizando indevidamente a respeito de uma “dissipação” dos poderes intelectuais que seria um delito cometido pelas conversações?

Tal questionamento permite colocar outros pontos-de-interrogação sobre o caráter de Marcel Proust e também sobre as condições existenciais em que pariu a monumental catedral-de-palavras que é a Recherche: por tê-la gestado em condição de muito silêncio e isolamento, após a morte de sua mãe e de seu pai, não teria ele aderido a uma desqualificação do diálogo com outros seres humanos de carne-e-osso, em prol de uma “comunicação solitária” com obras-de-arte com as quais ele se relacionava?

Vejamos, por exemplo, esta estranha defesa da “alteridade” que Proust faz ao falar do quarto onde ele sozinho costumava devorar seus livros e que estava povoado por “belezas inúteis” – aquelas que Proust imagina William Morris (1834-1896) criticando, uma vez que este elogiava a beleza do que é útil, funcional, pragmático, servindo a uma função cotidiana ao invés de ser mero adorno ou floreio:

“De minha parte, só me sinto viver e pensar dentro de um quarto onde tudo é criação e linguagem de vidas profundamente diferentes da minha, de um gosto oposto ao meu, onde não encontro nada de meu pensamento consciente, onde minha imaginação se exalta sentindo-se mergulhada no âmago do não eu…” (p. 15)

Aí leio, novamente, a tentação do solipsismo sendo superada por uma espécie de solidão povoada. Sim, é maravilhosa a noção de um mergulho no âmago do não-eu, de uma imersão na alteridade, porém isto se dá, para Marcel, preferencialmente numa solidão repleta de obras do passado, sem a presença de outros concretos.

Proust, o esteta, derrama sarcasmos sobre a tagarelice da burguesada: ele relata o quanto se irrita quando seus familiares lhe chamam para o almoço, obrigando-o a soltar o volume de Gautier, Hugo ou Saint Simon que lhe encanta; certamente, Marcel prefere a companhia dos livros àquela dos fúteis esnobes que ao seu redor ficam jogando conversa fora acerca do sabor dos pratos sorvidos pelo barão, ou comentando acerca da qualidade dos vestidos da duquesa.

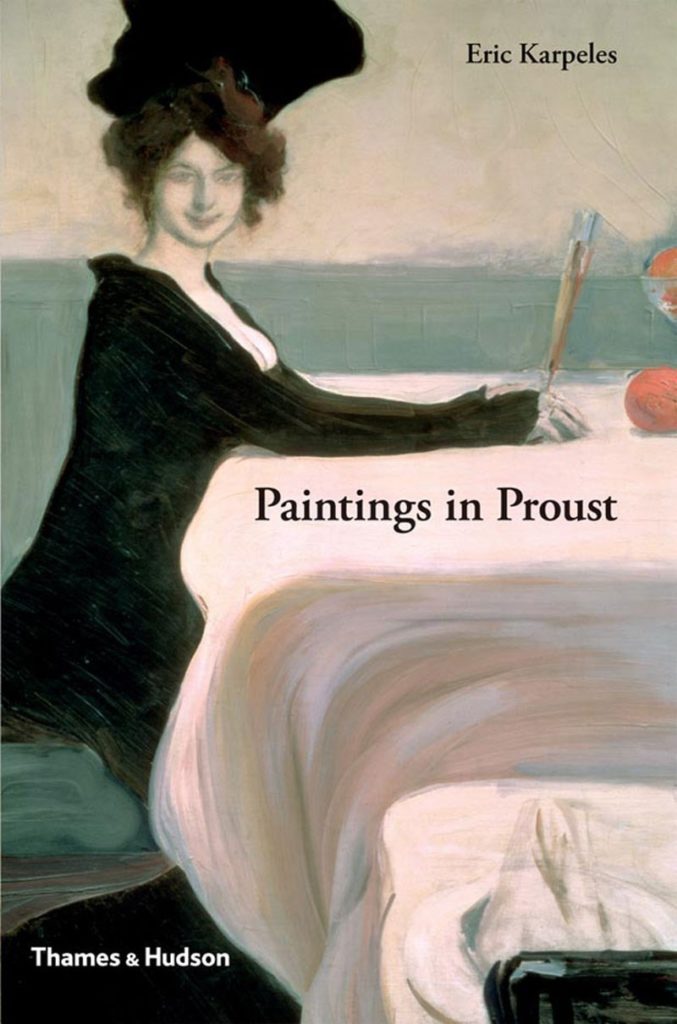

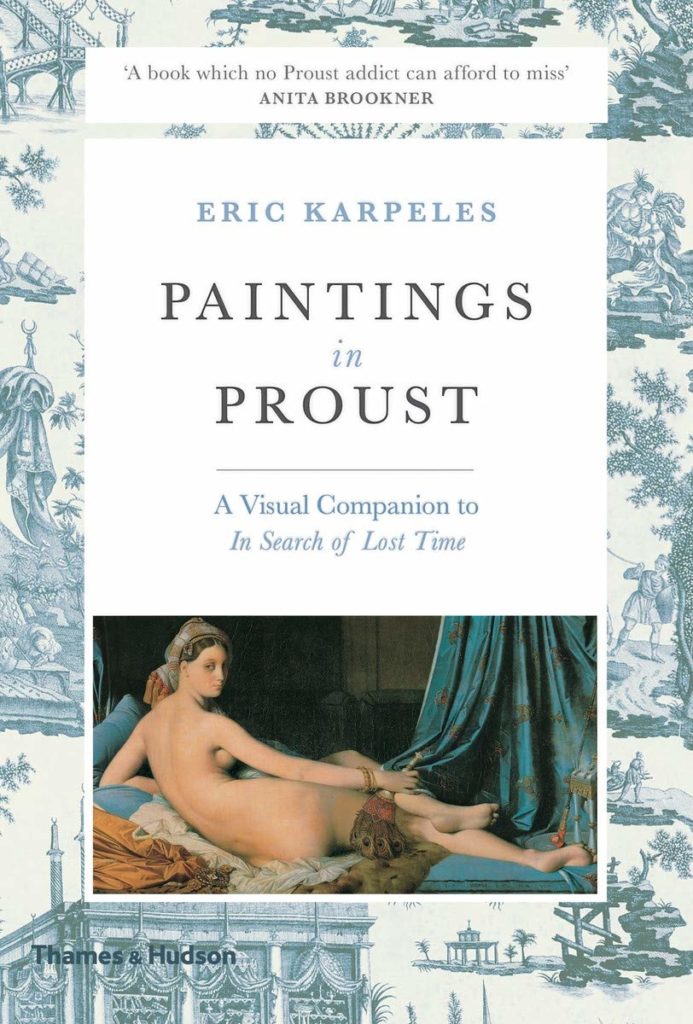

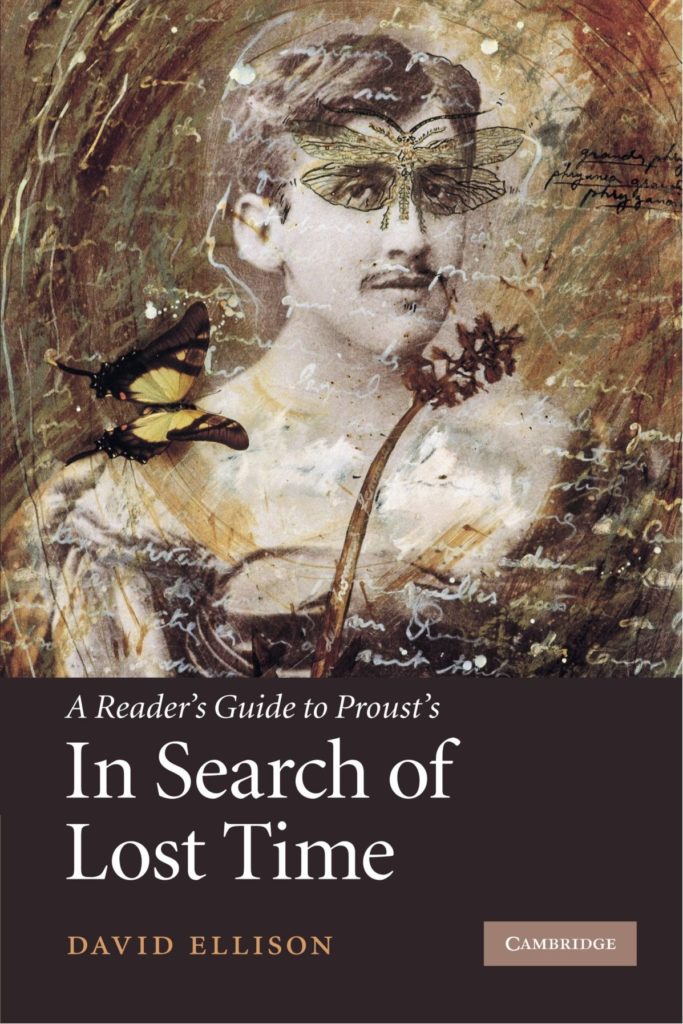

Marcel prefere as “amizades” com os livros – quem precisa de amigos de carne-e-osso, quando pode sentir-se amigo de Theóphile Gautier (1811 – 1872)? Prefere os contatos com o outro que se dão por mediação da arte – seus “relacionamentos” prediletos são com pinturas, esculturas, catedrais e, obviamente, com seus amados livros. Tanto que Eric Karpeles pôde realizar em seu Paintings in Proust um visual companion, com mais de 200 ilustrações, onde mapeou mais de 100 artistas que Proust menciona na Recherche.

O problema existencial Proustiano consiste em tornar a solidão fecunda, e nisto a leitura e a escrita vão jogar um papel crucial, como se explicita nas reflexões que ele fará sobre a depressão. Para Proust, inspirando-se na obra de Ribot (1839 – 1916) sobre As Doenças da Vontade, a depressão é uma patologia do sistema nervoso em que “o doente, sem que nenhum de seus órgãos tenha sido atingido, fica mergulhado numa espécie de impossibilidade de querer, como num sulco profundo do qual não consegue sair sozinho e onde acabaria definhando se uma mão possante e prestativa não lhe fosse estendida” – mas são os livros que podem agir como estas mãos possantes e prestativas:

“A leitura pode tornar-se uma espécie de disciplina curativa e estar encarregada, por meio de repetidas incitações, de constantemente reinserir aquele espírito indolente na vida espiritual. Os livros desempenham então, junto a ele, um papel análogo ao dos psicoterapeutas junto a certos neurastênicos.” (p. 32)

Proust, portanto, propaga a proposta da biblioterapia. Hoje, aliás, muito em voga nos memes de incentivo à leitura, inclusive os mais engraçadinhos, que sugerem que ler é uma opção boa e barata de psicoterapia considerados os preços abusivos das sessões de psicanálise.

Proust, porém, vai além da mera defesa da leitura terapêutica: ele não está dizendo que ler basta, pois o que é autenticamente curativo não é apenas entrar em contato com a obra alheia, mas tornar-se capaz de criar uma obra própria. Não basta ser uma esponja que absorve as palavras do outro, é preciso tornar-se o leão que ruge a palavra própria. Contra a depressividade, a inércia da vontade, a esterilidade triste, Proust pensa a leitura como aquilo que seria capaz de restituir aos sujeitos a “capacidade de pensar por si mesmos e de criar”:

“Ora, é evidente que esse impulso que o espírito indolente não consegue encontrar em si mesmo e que precisa vir-lhe de outro deve ser recebido em meio à solidão, fora da qual, como vimos, não pode ocorrer essa atividade criadora que se trata justamente de ressuscitar dentro dele. Da simples solidão o espírito indolente nada poderia tirar, pois é incapaz de desencadear por si mesmo sua atividade criadora. Porém, tampouco a conversa mais elevada e os conselhos mais imperativos lhe serviriam de algo, pois não podem produzir diretamente essa atividade original. O que falta, portanto, é uma intervenção que, mesmo vinda de outro, ocorra no fundo de nós mesmos, um impulso de outro espírito, mas recebido em meio à solidão. Ora, vimos que essa é exatamente a definição da leitura e que somente à leitura convém. A única disciplina que pode exercer uma influência positiva sobre tais espíritos é, portanto, a leitura…

Contudo, a leitura age apenas à maneira de uma incitação que em nada pode substituir-se à nossa atividade pessoal… a exaltação que decorre de certas leituras tem uma influência propícia sobre o trabalho pessoal, podemos citar mais de um escritor que gostava de ler um belo trecho antes de pôr-se a trabalhar: Emerson raramente começava a escrever sem antes reler algumas páginas de Platão. E Dante não é o único poeta que Virgílio teria conduzido às portas do paraíso.

Enquanto a leitura for para nós a iniciadora cujas chaves mágicas abrem no fundo de nós mesmos a porta de moradas em que não conseguiríamos penetrar, seu papel em nossa vida será salutar.” (p. 35)

Fica o alerta: a leitura pode ser salutar, desde que incite o sujeito a escrever, a criar, a se expressar, a fazer seu espírito trabalhar – ler é um excelente modo de cometer um atentado contra a preguiça de pensar, contra a inércia da palavra. Mas a “leitura se torna perigosa, em contrapartida, quando, em vez de nos despertar para a vida pessoal do espírito, tende a se substituir a ela, quando a verdade não nos aparece mais como um ideal que só podemos realizar por meio do progresso íntimo de nosso pensamento e pelo esforço de nosso coração, mas como uma coisa material, depositada entre as folhas dos livros como um mel reparado pelos outros e que precisamos apenas dar-nos ao trabalho de alcançar nas estantes das bibliotecas e depois degustar passivamente num perfeito repouso do corpo e da mente.” (p. 36)

Ler não deve nos tornar passivos e indolentes, mas deve sim nos instigar para a criação, o pensamento autônomo, a busca da verdade, a errância curiosa pelos labirintos da alteridade. Há em Proust, portanto, este elogio de uma solidão povoada por livros e por artistas, um dar às costas à frivolidade tagarelante dos salões burgueses, mas raramente se sente um ímpeto favorável a uma sociabilidade mais direta, a uma interlocução baseada no diálogo oral entre os vivos e contemporâneos.

Marcel Proust apresenta-nos a imagem do escritor isolado em seu quarto, deitado em sua cama, doente de asma, batalhando contra uma melancolia que talvez seja causada justamente por uma personalidade isolacionista, que tornou-se arredia ao contato social mundano.

A busca do tempo perdido, para além da vontade de combater o esquecimento e salvar da morte as memórias do sujeito, também relaciona-se com um desejo de pertencimento a uma aristocracia do espírito: pela leitura e pela escrita, Marcel quer estar junto com os maiorais de todos os tempos, com os campeões da finesse artística e intelectual, colocando sua criatividade pessoal num patamar muito mais elevado e privilegiado do que qualquer criatividade coletiva ou comunal. Ele só é capaz do engajamento individual na criação de sua catedral de palavras, mas jamais se engajaria com seus contemporâneos na construção difícil de uma comuna política mais fraternal.

De dentro de sua torre de marfim, Proust escreve: “Se o gosto pelos livros aumenta com a inteligência, seus perigos diminuem com ela. Um espírito original sabe subordinar a leitura à sua atividade pessoal. Ela não passa para ele da mais nobre das distrações, a mais enobrecedora, principalmente, já que somente a leitura e o saber proporcionam as ‘belas maneiras’ do espírito. Só podemos desenvolver a força de nossa sensibilidade e de nossa inteligência em nós mesmos, nas profundezas de nossa vida espiritual. Contudo, é nesse contato com os outros espíritos, que constitui a leitura, que se dá a educação das ‘maneiras’ do espírito. Os letrados continuam sendo, apesar de tudo, as pessoas de qualidade de inteligência, e ignorar certo livro, certa particularidade da ciência literária, será para sempre, mesmo para um homem de gênio, uma marca de pequenez espiritual. A distinção e a nobreza consistem, também na ordem do pensamento, numa espécie de franco-maçonaria de usos e numa herança de tradições.” (p. 48)

Como se vê, Proust adere a uma certa ideologia aristocrática, em que a “nobreza de espírito” está conectada com o cultivo da inteligência que só a leitura é capaz de gerar. O grande satirista do esnobismo, afinal de contas, caçoava deste vício nos outros pois também o conhecia bem em si mesmo?

Gosto de imaginar um encontro de Proust com um camponês iletrado, com uma lavadeira analfabeta, pois esta cena estaria repleta de potencialidades cômicas: seria um desencontro entre o letrado culto e esnobe, como um peixe fora d’água quando abandona a segurança de seu quarto de marfim, e o trabalhador que batalha por seu ganha-pão e que não tem tempo disponível nem para leituras, nem para escrituras, mas que faz parte daquela corveia anônima cujo suor derrubado é a condição material necessária que possibilita o ócio criativo dos privilegiados.

Nem todos têm o direito de devotar seu tempo livre à investigação dos “finos enclaves do passado”, à pesquisa de “outro tempo no qual o presente está proibido de penetrar” (p. 55) – na verdade, estas belas reflexões de Proust sobre a leitura carecem de uma visão sociológica mais aprofundada acerca dos abismos de classe que proíbem multidões de terem acesso às maravilhas da leitura. A premência de um labor destinado à sobrevivência, a luta febril por aquilo que ao dará ao trabalhador seu salário que lhe permite não morrer de fome, condena milhões a uma incultura e a um analfabetismo literário que não são culpa dos próprios sujeitos, ou atribuíveis a seus próprios deméritos, mas nascem de estruturas sociais injustas, que não estendem as mesmas oportunidades ao filhinho-de-papai-médico Marcel Proust e à filha analfabeta e miserável de sua cozinheira.

Para ir em busca do tempo sepultado, é preciso primeiro que o presente não esteja afundado na premência de um labor alienado. Para poder escrever a Recherche, Marcel primeiro precisou ter uma herança familiar, grana sobrando em sua posse, ou seja, tempo livre à beça para que pudesse inclusive fazer suas longas errâncias pelo passado.

A pobreza, afinal de contas, acaba sendo obstáculo até mesmo para uma jornada de busca pelo tempo perdido, e esta obra monumental da literatura do século XX também esconde e oculta aquilo que Benjamin percebera: um magnum opus da cultura é sempre também um sintoma da barbárie. A obra-prima da civilização carrega uma obscena barbárie na medida em que nasce de um privilégio de classe, de um tempo livre do privilegiado que só existe por causa do tempo que os subalternos ocupam no labor febril e inculto enquanto membros da corveia anônima de trabalhadores – os quais tem acesso impedido aos palácios da cultura e da criatividade, tidas como áreas reservadas que apenas os “nobres” tem o apanágio de acessar.

Da obra de Proust parece emergir uma concepção da leitura como via de acesso a uma solidão povoada, que fornece meios para a fecundidade de espírito e para a criação artística e intelectual. Mas também uma visão da escritura como privilégio, como nobreza acessível a poucos.

É bem verdade que Proust, ostentando altruísmo, diz no último volume de Em Busca do Tempo Perdido que sua obra deveria servir aos leitores como “lentes de aumento” para que estes pudessem realizar suas próprias jornadas, suas próprias errâncias e resgates do pretérito, o que é bastante interessante: uma obra que instiga o leitor a escrever sua própria obra!

Marcel diz que queria ajudar a produzir “leitores de si mesmos”, “meus livros não passando de uma espécie de lentes de aumento (…) graças ao qual eu lhes forneceria o meio de lerem a si mesmos.” (O Tempo Redescoberto, Porto Alegre, Globo, 1981, p. 240, apud GAGNEBIN, Lembrar Escrever Esquecer, Ed. 34, p. 174)

Mas enquanto estivermos todos vivendo em sociedades cindidas e fraturadas por abismos de classe, este apelo Proustiano encontrará resposta apenas em poucos outros, presos na bolha estreita e na área VIP rigorosamente limitada dos “homens de gênio”. Uma situação cujo antídoto seria a democratização radical do acesso à leitura – com a necessária ressalva Paulo Freireana: é preciso não só ler a palavra mas também ler o mundo.

Falta à concepção Proustiana de leitura qualquer ímpeto favorável à ampliação irrestrita do direito-de-expressão, para que este incluísse o direito de escrever dos favelados, dos mendigos, dos pedreiros, dos encarcerados, dos apátridas, dos intocáveis, da “escória do mundo” de que nos fala Eleni Varikas, de todos aqueles que a miséria injusta, para além de roubar-lhes a vida digna, deseja ainda roubar o direito à palavra.

Eduardo Carli de Moraes

Goiânia, Junho de 2021

www.acasadevdro.com/proust-sobre-a-leitura

APRECIE TAMBÉM: “MARCEL PROUST – UMA VIDA DE ESCRITOR” (Documentário Completo)

Publicado em: 25/06/21

De autoria: Eduardo Carli de Moraes