PÃO E ROSAS: O cinema de Ken Loach como caixa de ressonância da luta de classes

Hearts starve as well as bodies;

give us bread, but give us roses!

No começo do século XX, as mulheres sufragistas dos EUA demandavam muito mais do que direito ao voto e à participação cidadã: na expressão Bread and Roses, sintetizaram sua reivindicação de não apenas pão, mas das “rosas da vida” que incluem “educação, livros, música” etc.

Uma destas ativistas, Helen Todd, escreveu em 1910 que a demanda das mulheres mobilizadas incluía pão e rosas no seguinte sentido: “life’s Bread, which is home, shelter and security, and the Roses of life, music, education, nature and books, shall be the heritage of every child that is born in the country, in the government of which she has a voice.” (Fonte: Wikipedia)

A expressão logo invade a poesia e torna-se uma célebre obra de James Oppenheim, escrita em 1911, que não tardará em ser musicada e cair na boca do povo. Quando estouram os strikes em Massachussetts em 1912, os trabalhadores em greve da indústria têxtil cantavam pelas ruas: “corações têm fome tanto quanto os corpos, dêem-nos pão mas também rosas!”

BREAD AND ROSES

Lyrics: James Oppenheim, 1911; Music: Mimi Fariña, 1974

As we go marching, marching in the beauty of the day,

A million darkened kitchens, a thousand mill lofts gray,

Are touched with all the radiance that a sudden sun discloses,

For the people here are singing: “Bread and roses! Bread and roses!”

As we go marching, marching, we battle too for men,

For they are in the struggle, and together we will win.

Our lives shall not be sweated from birth until life closes;

Hearts starve as well as bodies; give us bread, but give us roses!

As we go marching, marching, unnumbered women dead

Go crying through our singing their ancient cry for bread.

Small art and love and beauty their drudging spirits knew.

Yes, it is bread we fight for, but we fight for roses, too!

As we go marching, marching, we are standing proud and tall.

The rising of the women means the rising of us all.

No more the drudge and idler, ten that toil where one reposes,

But a sharing of life’s glories: Bread and roses! Bread and roses!

https://www.youtube.com/watch?v=HbhiZKP6glghttps://www.youtube.com/watch?v=9Xl5CgCE_Pw

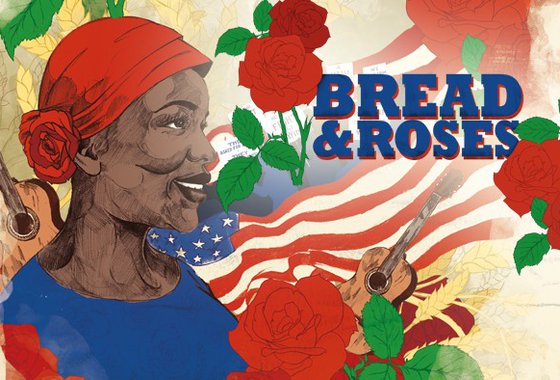

Na aurora do século XXI, o magistral cineasta britânico Ken Loach recuperou a potência destas lutas e demandas dos trabalhadores para realizar uma de suas obras-primas: “Pão e Rosas” (Bread and Roses, 2000, 110min). O filme é uma das muitas colaborações de Loach com o roteirista Paul Laverty (também responsável pelos scripts de outras pérolas Loachianas como Ventos da Liberdade, Eu Daniel Blake, Você Não Estava Aqui etc.).

O cinema de Loach é estritamente realista (não há nenhuma irrupção do mundo onírico, nem elementos de surrealismo) e faz a crônica a quente das mobilizações dos trabalhadores de limpeza que trampavam nos grandes prédios comerciais de Los Angeles nos anos 1990.

Eles são sobretudo latino-americanos, provenientes do México, da Guatemala, de El Salvador, dentre outros, buscando sobreviver na “Terra das Oportunidades” vendida pela ideologia do Sonho Americano. Na prática, os EUA se mostra um moedor de sonhos, o que se concretiza no destino da protagonista Maya, interpretada com impressionante autenticidade por Pilar Padilla. Ela poderia dizer, ao fim de sua estadia nos U.S.A., ecoando George Carlin, que “ele se chama Sonho Americano pois é preciso estar dormindo para acreditar nele”.

Maya é uma mexicana de Tijuana que, na turbulenta primeira cena do filme, com câmeras na mão saltitando como se corressem lado a lado com a personagem, está atravessando a fronteira México – EUA como clandestina. Maya vai indo ao encontro de sua irmã Rosa, que trabalha há anos como faxineira contratada pela empresa Angel (e que, antes disso, como depois será revelado, teve que fazer de tudo, inclusive prostituir-se, para mandar dinheiro à família que ficara no México).

Maya chega aos EUA e descobre que a irmã está sem grana para pagar seu “contrabando humano” e acaba numa enrascada: ameaçada de estupro por um dos seus contrabandistas, terá que se utilizar de muita malandragem e jogo-de-cintura para escapar das garras do macho.

Estas desventuras californianas desta jovem mexicana sans papier simboliza o destino de milhares de trabalhadores que se arriscam na travessia conhecida como La Migra. No cinema, é decerto um dos melhores retratos já feitos e inspira obras similares que posteriormente também marcarão época, a exemplo do filme colombiano Maria Cheia de Graça (de Joshua Marston, 2004), que revela o destino das mulheres que se tornam “mulas” de narcóticos atravessando as fronteiras nacionais com cocaína dentro de seus corpos…

Ademais artistas da música tão diversos quanto Manu Chao e Brujeria já foram os cronistas-denuncistas destes destinos latinos tão oprimidos no seio do Império…

https://www.youtube.com/watch?v=7AzimrAgWbAhttps://www.youtube.com/watch?v=U0kCRbSyjmo

“Perdida no coração da grande Babilônia”, a Maya encarna os versos de Chao: “correr é seu destino” e ela logo descobrirá todas as proibições que pendem sobre a sua vida e de seus semelhantes. No trampo, o patrão é brutal: quer proibir a sindicalização e nunca foi ensinado a arte da delicadeza.

Maya testemunha a bruteza truculenta do patrão em várias ocasiões – uma das mais dramáticas quando uma senhora é despedida, na frente de todas as colegas, pois chegou atrasada (a culpa era do busão que não veio na hora) e tinha esquecido os óculos em casa…

Ken Loach, na companhia de Laverty, é um mestre em tornar concretos, pois encarnados em situações cotidianas, conceitos como opressão nas relações de trabalho e luta de classes enquanto força histórica de infindável devir. São filmes que servem como caixas de ressonância da luta de classes mas nos quais esta nunca é uma abstração descarnada, mas sempre algo que se manifesta no caleidoscópio das situações existenciais que o filme, através de suas janelas, permite que testemunhemos.

A imigrante mexicana sofrendo em L.A., em um filme de 2000, torna-se ainda mais atual em 2021, no fim do desgoverno de Donald Trump, que além de 400.000 mortos na pandemia de coronavírus deixa como legado nefasto uma política xenófoba, anti-latina, abertamente racista, que teve n’O Muro seu emblema e nas crianças separadas de suas famílias seu maior escândalo humanitário.

Mas voltando ao filme: em Pãos e Rosas, temos um documento histórico sobre o sindicalismo, sua força de transformação social, suas cisões internas. É uma obra que se assemelha, em muitos aspectos, a outras obras-primas que nos revelam as entranhas do sindicalismo, seja no cinema ficcional, seja no documental: filmes como Norma Rae de Martin Ritt ou Chão de Fábrica de Renato Tapajós.

Mas sindicalismo tampouco funciona como conceito abstrato em Loach – ele aparece encarnado, e o talento Loachiano na direção de atores, somado ao poderoso performer que é Adrien Brody, faz de Pão e Rosas um inesquecível retrato de um sindicalista que é uma figuraça.

Ele irrompe em cena quando Maya está faxinando os escritórios: Sam Shapiro, líder sindical do movimento Justice For Janitors, encarnado pelo excelente ator que é Adrien Brody (o mesmo de O Pianista de Polanski e O Substituto de Tony Kaye). Ele invade o filme de Loach de maneira meio punk, meio cômica, fugindo da polícia como Carlitos, despejando wax no piso só para que os cineastas tenham o deleite de flagrar os tombos dos agentes de repressão…

Ele e Maya tem muito em comum, sobretudo uma postura malandra, flexível, responsável por vários momentos de alívio cômico [comic relief] de que o filme está repleto. São ambos troublemakers que se recusam a aceitar calados a opressão – respondões como Mafalda, logo terão as faíscas eróticas acesas entre si.

Sam Shapiro representa um sindicalismo combativo, provocativo, mas que não é sisudo ou dogmático – ele é uma espécie de prankster, que encara a luta de classes como algo que inclui, por parte dos oprimidos, a necessidade de armas que são também artísticas, performativas, causadoras de rebuliço midiático… Em seu quarto, celebra seus ídolos, que incluem Woody “Esta Máquina Mata Fascistas” Guthrie, o genial cantor folk que inspirou Bob Dylan, e Frederick Douglass, um dos maiores escritores e ativistas do movimento abolicionita e anti-racista na história dos EUA…

O direito de participar da Union (sindicato), o conflito com as forças policiais (públicas e privadas), as cisões internas entre os “pelegos” e os grevistas, tudo recebe uma crônica bastante realista de Loach. Mas a emoção está sempre presente e atinge seu mais alto grau de tensão no debate, entre lágrimas e gritos, que Maya tem com sua irmã, em que segredos e mentiras vêm à tona e podem ser “lavados” num processo intersubjetivo altamente catártico. Em cenas assim, Ken Loach aproxima-se da obra de outro gênio do cinema inglês contemporâneo, Mike Leigh.

O filme Pão e Rosas também pode ser descrito como “didático”(sem nenhum sentido pejorativo nesta expressão). Pode ser utilizado nas escolas, nos cursos de ciências sociais por exemplo, no sentido ensinar, através de histórias concreta sobre as relações de trabalho opressivas sob o capitalismo neoliberal. Com uma especial atenção às vidas concretas dos imigrantes latinos que são tratados como mão-de-obra barata e muitas vezes humilhados e superexplorados pelos patrões e poderosos como se fossem menos que humanos.

No documentário Versus, ficamos sabendo que tal estilo de cinema é tributário da experiência que Ken Loach teve desde os anos 1960 enquanto diretor de docu-dramas para a BBC em que procurava dar voz e retratar com empatia os destinos da riff-raff (ralé) inglesa. Em Pão e Rosas, os trabalhadores organizados pelo sindicato demonstram sua força em manifestações de rua mas também em happenings em que se manifesta um jogo-de-cintura bem lúdico.

Fazendo-se de caixa de ressonância para a luta de classes mas também contendo uma caixa de ferramentas para uso de ativistas com uma vibe mais prankster e mais anarco-punk, o cinema de Ken Loach escolhe seu lado nas trincheiras: está junto com as faxineiras que ligam seus aspiradores-de-pó em meio à reunião dos magnatas hollywoodianos; está junto com os manifestantes que querem travar o trânsito da “Cidade dos Anjos” para demandar direitos (sobretudo a planos de saúde e férias remuneradas) e melhores salários; está junto com aqueles que têm ossos fraturados pela violência policial ou aquelas que, grávidas, perdem seus fetos por terem sido massacradas pelos cassetetes da repressão.

Didático, sim; maniqueísta, jamais. O filme de Loach não pinta seus “heróis” como se fossem angelicais – na verdade, Maya e Sam são repletos de ambiguidades e revelam-se falíveis, humano demasiado humanos. Trabalham para uma empresa chamada “Angel” que é especialista em invisibilizar os sofrimentos e as desgraças que impõe a seus funcionários, sendo que seus acionistas, patrões e supervisores parecem desejar dos trabalhadores justamente a postura angelical, mansa, de cordeirinho obediente. Maya e Sam, os troublemakers, recusam-se a isto e se levantam com bastante radicalidade.

Maya, inclusive, acaba por cometer um crime que termina por acarretar sua deportação, um roubo que demonstra a disposição dela em afrontar o regime da propriedade privada, ainda que neste caso sua intenção fosse não a distribuição do capital junto a todos os companheiros de classe, mas a ajuda mais específica a seu amigo que queria cursar a Universidade de Direito e estava a ponto de abandonar a empreitada por estar sem grana para pagar as caríssimas tuition fees. De maneira sutil, o filme aponta para a privatização pervasiva de tudo, pois Saúde e Educação são descritos como bens sociais transformados em privilégios-para-os-que-podem-pagar…

Filmes assim não integram apenas a história do cinema, mas pretendem fazer parte da História que transcende a Sétima Arte: Ken Loach, neste sentido, realiza um trabalho que se assemelha ao de historiadores e pensadores críticos como Howard Zinn ou John Zerzan.

Bagunçando os limites entre ficção e documentário, Loach cria um híbrido: seus personagens fictícios assistem a cenas de pessoas reais, do mesmo movimento sindicalista, apanhando nas ruas da polícia. Isso, ao invés de intimidá-los, lhes enche de uma indignação que os levará às ruas, aos protestos, à ocupação dos espaços patronais, mesmo sob risco de prisão e espancamento.

No fim das contas, o filme é um belo e comovente tributo àqueles lutadores que, de geração em geração, na infindável luta de classes, manifestam aquilo que Michel Foucault chamava de “coragem física” – pois a coragem nunca é metafísica, ela demanda corpos em aliança (como dirá Judith Butler) que se disponham a juntos afrontar a injustiça com a força conjugada que só a União concede e que só a fisicalidade corporal dos oprimidos de mãos dadas concretiza.

Eles querem pão e rosas, querem agora e não depois, querem aqui e não no além, e estão dispostos a uma coragem física de corpos-em-aliança sem a qual nenhuma transformação social significativa se concretiza.

Eduardo Carli de Moraes, 18/01/2021

https://www.youtube.com/watch?v=IrDpd4sCswY

Publicado em: 18/01/21

De autoria: Eduardo Carli de Moraes