“O Terceiro Olho”, Um Ensaio Gonzo sobre Bob Dylan

Rage, rage against the dying of the light!”

Dele se dizia que “tinha sua mão sobre o pulso de sua geração”. Com a sabedoria que foi pescar em Steinbeck, Walt Whitman e Woody Guthrie, cantou aquela América que não está no cartão-postal: a América com a história conspurcada pela Klu Klux Klan e pelo ódio racista; a América da Guerra Fria, com seu arsenal nuclear pavoroso, ávida por Vietnãs a invadir e morta de pavor diante do espectro do comunismo; a América que acredita ter Deus a seu lado e que por isso se sente justificada a santos morticínios (“you don’t count the dead when God’s on your side…”).

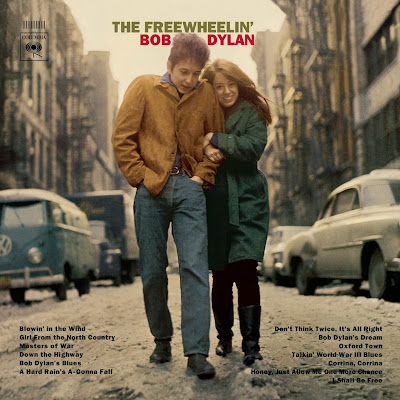

Garoto judeu nascido nos EUA enquanto a Europa era assolada pelo Holocausto (em 1941), Robert Zimmermann tinha menos de 5 anos de idade quando seu país natal lançou as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki (detalhe sinistro: com três dias de distância entre os dois massacres). Uns vinte anos depois, mostraria com algumas de suas canções – “A Hard Rain’s Gonna Fall” e “Masters of War”, por exemplo – que soube transformar sua indignação em crítica ferina. Nascia um artista cujas poesias e melodias traziam a marca de uma singularidade sem par. A música de protesto jamais seria a mesma. AMúsica jamais seria a mesma.

Robert Zimmerman despontou como “menino prodígio” na cena do Greenwich Village, Nova Iorque, com vinte e poucos anos de idade, com seu violãozinho surrado e sua gaitinha de boca, celebrizando-se rapidinho com uma escrita esperta e ousada que flertava com a dos beatniks. Revolucionou a vazia verbolatria da mídia-de-massas levando o “espírito” de Ginsberg, Kerouac e Cassady para as letras de música. Além de um vasto conhecimento literário, o jovem folkie, que havia assumido o codinome “Dylan” em homenagem ao poeta Dylan Thomas, parecia haver devorado antropofagicamente todo o passado da música popular americana: era admirador de Hank Williams, Robert Johnson, Little Richards e Elvis Presley, sem estabelecer fronteiras entre o country, o blues e o rock. Os amores não respeitam os departamentos.

Para cantar a América – aquela de As Vinhas da Ira, não a da Disney! – Bob Dylan conquistou seu arsenal nas mais variadas fontes, enraizou-se fundamente no solo fecundo da cultura popular americana, aquela criada espontaneamente pelos folks que jamais assinam contratos com mega-gravadoras. Soube ouvir, longa e profundamente, ao que dizia a Voz do Povo. É por isso – esta capacidade de “escutar” aquilo que expressa sua geração e sintetizar isto numa expressão criativa – que Dylan foi um marco tão crucial nos anos 1960, inspirando “gentinha” miúda como… Jimi Hendrix e John Lennon. Bob Dylan faz parte da rara estirpe de artistas que desdenham de fronteiras, inventam novas misturas e redefinem tudo o que será feito depois deles. Como marcos divisores que racham a História em duas: uma antes deles, outra depois.

Dylan misturava sem dó nem pudor as referências mais eruditas com as mais popularescas gírias. Não acreditava nesta invenção de letrados que é o muro intransponível entre os cultos e os analfabetos, a Academia e o povo. Levou as tretas entre Rimbaud e Verlaine para suas canções de amor, e elevou canções de amor ao status de obras-primas da literatura (“Visions of Johanna” é ou não é um dos mais belos poemas do século?).

Não à toa, Dylan, nos 1960, foi defensor da cannabis – que, conta a mitologia, ele teria apresentado aos Beatles… – e teve a desfaçatez de iniciar seu Blonde on Blonde com o mais lúdico e brincalhão de seus sons, clamando: “Everybody must get stoned!” Dylan, além do elogio explícito das substâncias químicas que abrem o Terceiro Olho, nos mostrou que a poesia também podia ser um barato embriagante:a poesia, este bem gratuito e disponível a todos, também é uma espécie de dispositivo psicodélico que, se consumido em doses adequadas, com os olhos corretos abertos, com o coração suficientemente vulnerável para que seja afetado e chaqualhado e impactado, abre-nos, súbito, na testa, um 3º olho.

Leminski, quando especula sobre a razão que explica porquê os povos amam seus poetas, esquece de comentar que a expansão de consciência sempre foi considerada pelo homo sapiens um bem em si mesmo, sempre foi acompanhada por um êxtase diretamente proporcional à abertura de horizonte conquistada, amada por todos aqueles que conquistavam o sentimento oceânico, ou órfico, ou dionisíaco, ou místico, chamem como quiser este Inefável. Não é por outra razão que a ayahuasca chegou até nossos dias, com sua receita milenar transmitida de geração em geração: é pela mesma razão que Shakespeare, Heine ou Fernando Pessoa prosseguem entre nós, consumidos como se fossem ácido, por mentes esfomeadas por enxergar mais longe do que permitem os cabrestos que nos enfiam na mente os Senhores.

Esse garoto judeu que vemos no festival folk de Newport em sua primeira ascensão, este Dylan cheio de energia juvenil, que não se envergonha de sua tosquice no afinamento do violão nem do nasalamento patolino de sua voz, é a convicção encarnada de que o poder da palavra importa mais do que ornatos, adornos e fogos de artifício. Ninguém foi menos glitter do que Dylan: ao invés de posar de estrelinha, ele preferia parecer-se com um andrajoso cigano, caroneiro de trens de carga, vadio cheio de dignidade, pobre em roupas mas rico em poesia. Dylan nunca foi realmente um showman e sempre esteve mais para um rapsodo vadio e esfarrapado. Tom Waits soube aprender muito com ele – assim como Nick Cave.

Victor Hugo dizia: “os poetas são milionários de estrelas”. Dylan é a riqueza interior que se afirma com as aparências exteriores mais humildes. Às vezes quer me parecer que em algumas de suas músicas há um ideal, não muito distante daquele de Alexander Supertramp, que consiste em crer que mesmo sem ter no bolso um vintém, mesmo sem ter no mundo qualquer propriedade, é possível sentirmo-nos plenos simplesmente por estarmos vivos diante de um céu estrelado que se recusa a responder a nossos assombros.

“A resposta, meu amigo, está soprando no vento…”

Bob Dylan não cessa de fascinar e desconcertar pois é um vivente que talvez nenhum outro vivente entenda por completo – nem ele mesmo. Quando entramos no mundo destas canções que ele criou, a sensação que nos toma é a de uma alteridade misteriosa, como se ele próprio gostasse de se vestir de Esfinge e fazer se multiplicarem nossas dúvidas sobre ele. Não é possível definir Dylan com nenhum rótulo: a própria torrente infindável de suas canções, este caudaloso rio poético de mil faces, é uma correnteza que arrasta, como teias de aranha, toda tentativa de fixá-lo, esgotá-lo, domesticá-lo.

O que tantos evocam para explicar o charme, a graça e o talento de um David Bowie ou um Raul Seixas – o fato deles serem “mutantes”, metamorfoses ambulantes, homens-iguana… – também vale para Dylan: ele se revoltou contra a idéia de uma identidade única, fixa, imutável, e dissolveu-se em muitos eus, muitas faces, muitas cores, muitos Dylans, que formam um caleidoscópio que a Razão não entende por completo, mas que a sensibilidade sabe admirar, espantada e atingida.

É isso, me parece, que explica o poder de “Like a Rolling Stone”, aquilo que a faz ser considerada uma das melhores canções populares já compostas, digna de ser esmiuçada por livros inteiros (como o de Greil Marcus, por exemplo). Há toda uma “corrente afetiva” subterrânea que anima a canção e que convence o ouvinte que Dylan está falando sobre algo de crucial sobre a condição humana. Dylan usa a imagem poética da pedra que rola – que integra o que eu chamaria de “mitologia do rock and roll” em muitas versões, em Muddy Waters e nos Rolling Stones, por exemplo – mas não está falando somente sobre pedaços de matéria rolando por aí: não se trata somente de deslocamento no espaço, mas de mudanças no tempo. Não se trata somente de correr mundo, mas de correr de si mesmo. Dylan tematiza esta imposição cósmica que o Universo obriga todo eu a suportar como um Destino: mudar, transformar-se, correndo como o rio de Heráclito. E o Dylan dos anos 1960 marcou época por abraçar a mudança com um sábio amor fati: isso de transformar-se inexoravelmente em outra coisa sem nunca estagnar-se e conformar-se a ser o que já se é. A tragédia e a glória da pedra que rola é que ela não possui nenhum freio possível. É como na vida mesma, onde não existe como puxar o freio-de-mão, a não ser pelo suicídio – que aniquila qualquer possibilidade da vida re-aventurar-se em novos aceleramentos. O tempo não pára: ninguém énada, de uma vez por todas, mas sempre estamos sendo.

“Once upon a time you dressed so fine / Threw the bums a dime, in your prime, didn’t you?” Aí já se desenha, nos primeiros versos, um quadro de apogeu e decadência, de mudança brusca no curso dos tempos, algo que ele tematizou de modo poderoso também em “The Times They A-Changin’”. Ser um rolling stone é estar sempre na estrada, em busca de um lar que parece nunca se encontrar. É um sentimento (“without a home… a complete unkonwn…”) que dá o tom daquela melancolia saturnina que assombra os blues de Son House. Mas em Dylan sempre houve também uma paixão pelas raízes, por algo como um home sweet home que nos livre da sina de vagar, vadios, a procurar. É como se sua alma fosse um cabo-de-guerra entre o enraizamento e a vontade de correr mundo. Como se suas canções fosse um testemunho e um tributo deste fecundo diálogo existencial entre a atração do desconhecido e a vontade de settle down.

Estou longe de ser um dylan-maníaco que bate palmas para tudo que o “gênio” fez – estou convicto, aliás, que ele fez muita porcaria e que a Musa faltou ao encontro em numerosas ocasiões. Uma discografia tão imensa certamente comporta muitos álbuns fracos, desnecessários, que talvez ele tivesse feito melhor em engavetar. Olho com um pouco de desdém, mesmo, para os anos 80 de Dylan, marcados pela infame conversão ao cristianismo e por alguns flertes desavergonhados com a música gospel, mas logo me belisco para me acordar e percebo o absurdo que é ousar desdenhar de Bob Dylan sem ter feito um centésimo do que ele fez, sem ter criado porcaria nenhuma que chegue aos pés do que ele já criou. Minha admiração irrestrita se restringe àquela que considero a Fase de Ouro de Dylan – aquela que se extende mais ou menos de 1963 a 1976 e que inclui obras-primas como Freewheelin, The Times They Are-A Changin’, Another Side, Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited, Blonde on Blonde, Nashville Skyline, Blood on the Tracks, Desire… O “resto” é algo ainda por explorar, mas que não me atrai com um magnetismo tão forte: é como se eu soubesse que vou me decepcionar e preferisse a companhia daquele jovem Dylan que preencheu, plenificou e fascinou tantos inquantificáveis momentos da minha juventude.

“Murray Lerner’s documentary features Bob Dylan’s performances at the Newport folk festival between 1963 and 1965 – the time when Dylan changed the music of the world and changed himself from the fresh-faced cherub singing “Blowin’ in the Wind” to the rock ‘n’ roll shaman who blew pop music apart when he went electric. The film No Direction Home told the story of how Dylan affected the world and the world affected Dylan, but this film brings you face to face with the work itself. Like the discovery of a hitherto unknown manuscript or an unseen masterpiece, this is a treasure trove, newly opened up.”

Publicado em: 14/09/12

De autoria: Eduardo Carli de Moraes

.jpeg)