O rock’n’roll foi inventado por uma mulher negra e queer? – Sobre Sister Rosetta Tharpe (1915 – 1973)

É óbvio que o Rock, uma das formas artísticas que marca a história cultural do século XX, não é invenção de ninguém em particular. Nenhum estilo musical ou corrente artística pode ter sua incepção atribuída ao gênio isolado de uma pessoa que tivesse sido uma espécie de originador único. É pura superstição reduzir os processos sociais múltiplos que se condensam em um movimento cultural a alguma espécie de miraculoso fiat lux cultural nascido de uma pessoa de poderes sobre-humanos.

Sendo necessariamente um fruto do coletivo, não apenas o rock mas também o samba, o reggae, o funk, o afrobeat, o tango etc. são fenômenos nascidos de uma multiplicidade de esforços. O mérito de invenção não deve ser concedido a nenhuma figura solitária. São estilos mutáveis, muitas vezes ainda em mutação, e cuja gênese e desenvolvimento envolve uma miríade de contribuições e colaborações, só sendo passível de compreensão plena através de uma história social.

Não faltam boas obras de historiadores da cultura que mergulharam neste caldeirão de criatividade coletiva para tentar captar seus processos: séries documentais como Blues (produção de Martin Scorsese) e Jazz (de Ken Burns) são paradigmáticas desta conduta; no âmbito dos livros, esta história social foi realizada com excelência Lira Neto para o samba, Greil Marcus, Lester Bangs, Friedlander para o rock, Legs McNeil e Gillian McCain para o punk, Ricardo Teperman para o rap, por Amiri Baraka para o blues, Hobsbawn para o jazz, Simon Reynolds para o pós-punk, e assim por diante e para nos limitarmos a poucos exemplos.

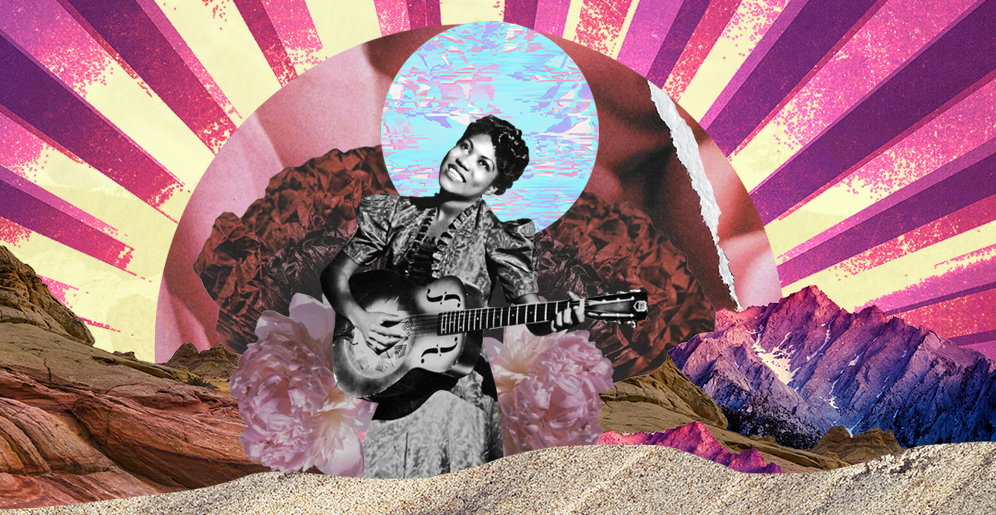

Pode parecer, portanto, um baita contrasenso afirmar, como faz a matéria do Afropunk, que “o rock foi inventado por uma mulher negra queer nascida em 1915 no Arkansas.” A própria Sister Rosetta Tharpe (1915 – 1973), até onde sei, jamais colocou a si mesma neste pedestal, nunca tendo reclamado o mérito por ter criado o rock’n’roll.

De modo que é legítimo perguntar: este modo de re-escrever a história do rock, que foca numa narrativa que o des-embranquece e o emascula, seria redutível a uma espécie de estratégia-de-combate manejada pelos movimentos conectados ao feminismo, ao anti-racismo e à causa LGBTQ? Trata-se de uma espécie de contra-narrativa polêmica em que os chamados “movimentos identitários” visam fazer a captura, para seu campo, de algo tão multifacetado e complexo como o rock?

Para abordar este problema – que envolve também todas as discussões sobre apropriação cultural e representatividade nas artes que procuramos discutir em outro artigo – , é preciso começar por afirmar o óbvio: vivemos numa sociedade de dominação masculina, de predominância heterocisnormativa e marcada por um racismo estrutural ainda muito forte. O estrato dominante nesta sociedade procura fabricar uma narrativa cultural feita à sua imagem e semelhança, ou seja, na exclusão dos feitos culturais destes “outros” que se encontram socialmente submetidos: mulheres, negros, homossexuais. Por isso, a “cultura oficial” muitas vezes visa apropriar-se do passado para seus próprios fins, colocando teses extremamente estapafúrdias – como aquela que afirma ser o Rock uma invenção de homens brancos como Elvis Presley ou Jerry Lee Lewis.

Contra tão explícita falsificação da história, é válido e necessário insurgir-se: seria um crime excluir do quadro, no processo coletivo de incepção do Rock, figuras afro-estadunidenses seminais como Chuck Berry, Little Richard, Bo Didley, Fats Domino, dentre outros.

“Embranquecer” a história do Rock peca de fato pelo não-reconhecimento de que os alicerces fundamentais do estilo foram construídos essencialmente pela população afro-americana, por aqueles que eram nascidos no “Novo Mundo” mas descendentes daqueles que vieram da África naquela Diáspora ocasionada pelo tráfico de escravos.

Poderíamos dizer, seguindo os passos da historiografia de Amiri Baraka, o rock – assim como blues e o jazz – não existiria como tal sem uma miríade de contribuições que são fruto da dispersão diaspórica dos africanos pela América. Não se compreende nada da cultura rocker ignorando todos os processos que Paul Gilroy estudou em O Atlântico Negro.

É este o problema sério, e digno de crítica e denúncia, de listas como esta, da Revista Bula, que elenca as 10 mais importantes bandas da história do rock: ali não se encontra nem um mísero músico que não seja identificável como um homem branco. Longe de mim querer menosprezar a relevância das bandas ali eleitas – Beatles, Rolling Stones, The Doors, Pink Floyd, Cream, Led Zeppelin, Black Sabbath, Queen, Sex Pistols e Nirvana -, porém um marciano que desembarcasse de seu OVNI e fosse tentar conhecer o Rock dos humanos poderia concluir que só homens brancos são roqueiros de verdade…

Por isso não é aceitável transformar o rock em coisa de macho, fingindo que não existiram Tina Turner (que acompanhada por Ike fez muito pela fusão do rhythm’n’blues com o rock’n’roll nascente), Aretha Franklin, Big Mama Thornton, para não falar na pioneira das pioneiras: Sister Rosetta Tharpe, que lançou seu primeiro single, “Rock Me”, em 1938, acompanhada pela banda de Lucky Millinder, canção em que já impunha um estilo vocal bem “roqueiro” à seu gutural growling da palavra “rock”:

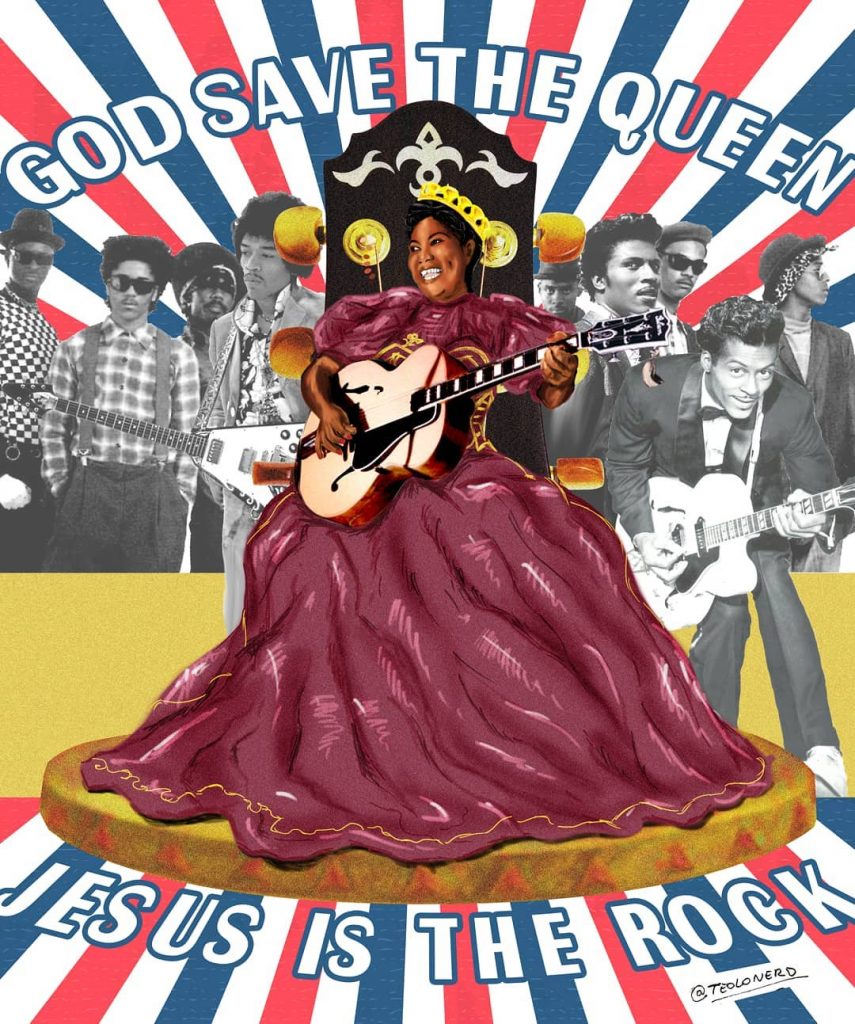

É contra estas atitudes de praticar um embranquecimento e uma masculinização do rock que movimentos como o Afropunk levantam a Sister Rosetta Tharpe como uma bandeira. Tremulá-la como precursora é um ato político e também um modo de demandar que seja feita justiça histórica. É uma atitude que, para além de honrar o legado inovador dela, é instrumental para a denúncia da injustiça que consiste em falar no rock’n’roll sem mencionar a contribuição essencial das mulheres negras.

O documentário The Godmother of Rock’n’Roll, compartilhado no canal da Cláudia Assef na íntegra e com legendas em português, é uma excelente contribuição ao debate. Ali, o espectador fica sabendo que Rosetta Tharpe nasceu numa cidade chamada Cotton Plant, em Arkansas. Seus pais trabalhavam nos campos de algodão. Sua mãe era uma fervorosa evangelista da igreja Church of God in Christ. A mãe desde cedo iniciou a pequena Rosetta nos cultos afrocristãos repletos de uma música gospel altamente percussiva e emocional. No começo dos anos 1920, a família muda-se para Chicago e a música gospel urbana participa ativamente do cotidiano de Rosetta.

O primeiro casamento de Rosetta, recém-saída da adolescência, aos 19 anos, foi com o pastor Thomas Tarpe e durou cerca de 4 anos: durante este tempo, a estrela-em-ascensão Rosetta tinha por função lotar a igreja, seduzindo os fiéis com seus talentos descomunais para a cantoria, enquanto o maridão pregava seus sermões Depois de alguns anos, ela decide abandonar esta vida de serviçal do pregador para tentar a vida em Nova York, fazendo sua entrada nos pubs e no showbizz da megalópole. Logo vai conquistando grande aclamação e firma um contrato com a Decca Records.

Sister Rosetta Tharpe, apenas de ter começado sua carreira artística em ambiente gospel, ousou desafiar as convenções e aventurou-se no ramo do entretenimento secular. Se tivesse sido uma pessoa mais “certinha”, ortodoxa, jamais teria se aventurado a tocar guitarra elétrica – com uma maestria e um swing que iriam fazer a cabeça de Chuck Berry, ele mesmo um dos mais influentes guitarristas de todos os tempos.

Reconhecida como uma excelente musicista, Rosetta Tharpe logo seria flagrada na companhia de figuras lendárias como Duke Ellington e Cab Calloway (foto abaixo) – e várias das melhores bandas de jazz, blues e folk dos anos 1930 e 1940 disputavam pela honra de tê-la como colaboradora. Ela tinha uma predileção especial por tocar com os Dixie Hummingbirds.

Sobre desafiar convenções, é também preciso mencionar a época em que Rosetta juntou suas forças artísticas com Marie Knight, pianista e cantora (que fez backing vocals para outra lenda do gospel nos EUA, Mahalia Jackson). A colaboração começou com “Up Above My Head” (1946) e rendeu muitos frutos em álbuns e turnês.

Tudo indica que, por um período, Marie e Rosetta foram também namoradas. Saíram em turnê juntas, numa atitude libertária e afrontosa para os padrões da época, afinal de contas duas mulheres negras, desacompanhadas por homens, vivenciando um amor lésbico, em um EUA ainda profundamente segregado racialmente e marcado por uma LGTBfobia ainda fortíssima, era algo de inaudito. A peça de teatro Marie and Rosetta explora o relacionamento.

Esses “ímpetos lésbicos” são importantes de destacar não por qualquer gosto pela fofoca, mas sim para destacar o quanto Sister Rosetta Tharpe conseguiu tornar-se uma pop star ainda que estivesse numa posição altamente desfavorável: mulher numa sociedade de dominação masculina, negra numa sociedade racista, queer sob um regime heterocisnormativo.

No documentário, uma das mais comoventes e revoltantes cenas mostra como a Godmother of Rock’n’roll penou numa sociedade profundamente marcada pela segregação racista. Ela foi uma das primeiras figuras na história do showbiz a sair de turnê em um ônibus próprio, com seu nome marcado em letras garrafais nas laterais. Isto se mostrou bastante oportuno, pois caindo na estrada Rosetta Tharpe descobriu que muitos hotéis e motéis não aceitavam hospedá-la por conta da cor de sua pele. Em muitos restaurantes, ela não era servida.

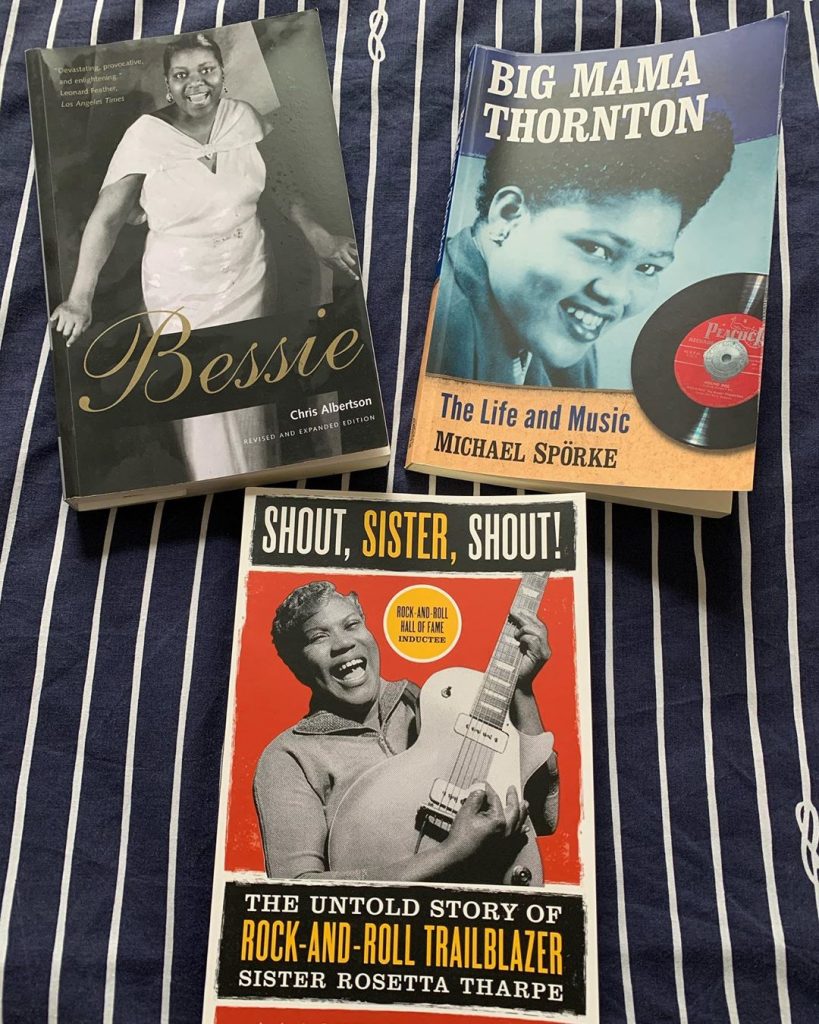

Episódios similares marcam as trágicas vidas pessoais de Billie Holliday (que não é a intérprete de “Strange Fruit”, uma canção sobre linchamentos de negros nos EUA, à toa…) e de Bessie Smith (que morreu de maneira a ilustrar de maneira pungente a crueldade do racismo estrutural nos EUA: após sofrer um acidente de carro, ao qual poderia ter sobrevivido, uma das melhores cantoras de todos os tempos teve atendimento médico recusado em um hospital devido à sua “raça”…).

A rock’n’roll trailblazer Rosetta Tharpe transformou-se hoje também numa espécie de ícone do queer – apesar de ter sido criada em ambiente gospel, não deixou a ortodoxia religiosa lhe cortar as asinhas, não limitou-se a cantar só spirituals, e sobretudo soube, ao menos por um tempo, romper com o cistema. Explorou, em semi-segredo, sua bissexualidade, numa atitude que rompe com as tradições vigentes no âmbito do gospel (uma conduta que muitos crentes devem ter considerado altamente indecorosa e demoníaca).

Lendas circularam sobre SIster Rosetta Tharpe e seus relacionamentos lésbicos, sobretudo com Marie – isto seria fofoca ou seria fato? A biógrafa Gayle Wald, também entrevistada no documentário supramencionado, escreveu sobre o tema:

“The circulation of this and other lore indicated that the gospel world had its own legends of outlaw identities and behaviors: of sissy men and bulldagger women, of philandering evangelists and pilfering prophets, of hypocrites who boozed up backstage before singing in front of the curtain about the virtues of holy living. For homosexuals in her audiences, rumors about Rosetta’s sexuality might have been liberating, an invitation to look for tell-tale signs of affirmation of their own veiled existence.” Source: Gayle F. Wald, Shout Sister Shout! The Untold Story of Rock-n-Roll Trailblazer Sister Rosetta Tharpe, Beacon Press, 2007.

É verdade que Sister Rosetta Tharpe não pode ser descrita como nada parecido com uma bissexual capaz de levantar o estandarte colorido do gay pride. O relacionamento com Marie Knight não foi duradouro nem ostensivo, tendo sido mantido em semi-segredo, até para não prejudicar os negócios.

E por falar neles, Sister Rosetta Tharpe também era uma magistral aproveitadora de chances para faturar milhões vendendo discos e ingressos – seu terceiro casamento, com um manager do showbiz, é transformado numa imensa e megalomaníaca cerimônia-show: o casório dos dois é assistido por 20.000 desconhecidos que pagaram pelo ingresso que lhe concedia a chance de testemunhar o “show de casamento” da star do gospel-pop… Sobre isto, recomendamos a entrevista que a NPR realizou com a supracitada biógrafa de Rosetta, a Gayle Wald.

Ela atravessou décadas com prolífica carreira artística até sua última aparição pública, enquanto musicista, em 1970. Sofrendo com complicações da diabetes, Sister Rosetta Tharpe teve uma de suas pernas amputadas neste ano de 1970, tendo desde então abandonado a vida pública. Em 1973, na Filadélfia, sofreu o derrame cerebral fatal que conduziu para fora do mundo esta que foi uma das vozes mais que mais marcou época na música popular dos EUA.

Em 2018, foi escolhida, junto com Nina Simone, para integrar o Rock and Roll Hall of Fame, celebrando assim o seu impacto sobre artistas como Johnny Cash, Bob Dylan, Bruce Springsteen, dentre muitos outros:

Para retomar as reflexões iniciais nesta reta final do artigo, eu diria que o Rock não foi inventado por Rosetta Tharpe sozinha, mas sem ela tampouco ele teria sido, nos primórdios, o que foi. Ela foi sim uma precursora das atitudes rocker , uma guitarrista prendada, dotada de um vozeirão magnífico e uma entonação emocionada, animada, que conquista de imediato a empatia do ouvinte.

Ajudou a forjar a música popular que hoje amamos com seu impacto sobre blueseiros – viajou com Muddy Waters e esteve na Inglaterra em turnê a tempo de impactar a formação de jovens como Jeff Beck, Keith Richards e Eric Clapton.

O Prêmio Nobel de Literatura Bob Dylan reconhece em Rosetta uma poderosa “força da natureza”. Tudo isto somado faz dela, sem dúvidas, uma das mais importantes figuras na história da incepção da cultura Rock, do seu som característico, do seu ritmo visceral.

A verdadeira “Vovó do Rock”, Sister Rosetta Tharpe, pode sim levar os louros do mérito por ter sido uma das principais responsáveis pela infusão de novas intensidades e cadências rítmicas aceleradas ao blues, produzindo assim esta mutação de alto potencial de propagação no zeitgeist cultural que foi o rock’n’roll, filho bastardo do blues com o gospel.

Muitos “pais da matéria” no rock’n’roll reconheceram sua dívida com a Vó do bagulho todo. Figuras como Chuck Berry e Aretha Franklin sempre celebraram Rosetta Tharpe como uma influência maior, e Johnny Cash chegou a dizer, em seu discurso de aceitação do Hall of Fame, que ela era sua cantora predileta em todos os tempos.

Sobretudo, ela foi magistral ao quebrar com os “cercadinhos” que tentam manter cada estilo musical segregado de outros: quando ela toca na Inglaterra, naquela estação de trem, com a platéia de um lado da plataforma, ela e os músicos do outro lado, com os trilhos os separando, ali jogou-se algo essencial e emblemático para o futuro da cultura: ela estava ali bridging the gap com sua arte, criando uma ponte invisível por cima dos trilhos e dos trens, unindo o gospel com o rock, o sagrado com o secular, soldando também a beleza da junção do “feminino” com a guitarra elétrica, fortalecendo o nicho das “mulheres blueseiras” (estas maravilhosas núpcias que prenunciam a emergência posterior de Janis Joplin, Esther Phillips, Bonnie Raitt, Susan Tedeschi, Layla Zoe…).

De todas as imagens de Sister Rosettha Tharpe, talvez estas sejam as mais emblemáticas justamente pelo inaudito, pelo inédito, pelo insólito de tão singular performance na história das artes:

Para além disso, em nossa era tão marcada pela ascensão da vanguarda do afrofuturismo (como exploramos em artigo sobre Janelle Monaé e o filme Pantera Negra), Rosetta Tharpe tornou-se hoje uma espécie de emblema da luta interseccional contra a dominação masculina, contra o racismo e contra a tirania do cistema heteronormativo. Por recolocar a cultura como campo de batalha – a luta de classes expressa no âmbito da produção simbólica dos seres humanos – e por afirmar a essencial contribuição dos oprimidos e subalternizados para a renovação e a inovação na cultura, esta sista merece nossa atenção. Sua vida e seu legado são de tamanha potência que, mais de 100 anos após seu nascimento, ela segue importando e tendo muito a nos dizer em 2020.

É por isso que, apesar de inexato, exagerado, quase caricatural, o dito que viralizou na era dos memes vale a pena ser gritado (shout, sisters, shout!): jamais se esqueçam que o rock foi inventado por uma mulher negra e queer!

Por Eduardo Carli de Moraes

Goiânia, Julho de 2020

www.acasadevidro.com

Acesse a seção Música do site

APRECIE TAMBÉM:

Publicado em: 23/07/20

De autoria: Eduardo Carli de Moraes

2 cometários

Esqueceram do “Evangélica” tmbm nos títulos

O rock foi inventado por uma mulher negra

e Evangélica

Elvis

Comentou em 08/11/21