“O Capitalismo é moral?” de André Comte-Sponville (Ed. Martins Fontes, 2005, trad. Eduardo Brandão)

ANDRÉ COMTE-SPONVILLE

“O CAPITALISMO É MORAL?”

ED. MARTINS FONTES

“Faço parte da chamada Geração 68, e se isso não me dá nem orgulho nem vergonha, guardo desse pertencimento algumas das minhas mais belas lembranças. […] A moda, naqueles anos, era o imoralismo, a libertação geral e irrestrita. Os mais filosóficos dentre nós reivindicavam Nietzsche: queríamos viver além do bem e do mal. Quanto aos que não eram filosóficos, contentavam-se em pichar os muros da faculdade os belos lemas de então: “É proibido proibir!” ou “Vivamos sem tempos mortos, fruamos sem limites!”

O apoliticismo, então, era quase inimaginável. O engajamento, quase uma evidência. Naqueles anos de 60-70, tudo era política. […] Uma boa política nos parecia ser a única moral necessária. Uma ação nos parecia moralmente válida se fosse, como dizíamos, politicamente justa. Moral de militante, cheia de boa consciência e entusiasmo.

Meu melhor amigo daqueles anos… não faria mal a uma mosca (a não ser, talvez, a uma mosca de extrema direita). Mas a moral lhe parecia uma ilusão inútil e nefasta. Ele era ao mesmo tempo nietzschiano e marxista, como muitos de nós. […] A moral? Ideologia servil e judaico-cristã. O dever? Idealismo pequeno-burguês. Disparávamos flechas incendiárias contra o estado-maior da consciência. Abaixo a MORALINA!, como dizia Nietzsche, viva a Revolução e a liberdade!”

Da geração de 68 – “geração do tudo política” – à geração atual ocorreu uma “crise considerável da política. É na medida em que os jovens de hoje têm cada vez menos a sensação de poder influir coletivamente sobre seu destino comum – o que é a verdadeira função da política – que eles tendem a encerrar-se no terreno dos valores morais. […] De um lado, não podemos deixar de nos felicitar com o fato de que os jovens empreendam uma espécie de retorno a uma forma de exigência moral ou humanista; de outro lado, que o façam em tamanho detrimento de toda e qualquer ação propriamente política é algo que não pode deixar de nos preocupar.

O “TRIUNFO DO CAPITALISMO”?

A expressão “o triunfo do capitalismo” me deixa um tanto perplexo. Não que eu conteste o desmoronamento do bloco soviético, no final dos anos 80. Mas, quando dois sistemas estão em concorrência um com o outro, nada prova que o desmoronamento de um seja o triunfo do outro. Os dois poderiam ruir: a coisa não é nem logicamente, nem historicamente inconcebível. O fracasso de Spartacus não bastou para salvar o Império Romano…

O capitalismo, apesar de seus desacertos, apesar das suas injustiças, que são incontáveis, desfruta de uma espécie de quase monopólio ideológico. Surge a desconfiança de que ele venceu seu adversário histórico (o comunismo) por nada. Para que vencer, quando não se sabe por que viver? […] O Ocidente tem ainda alguma coisa a propor ao mundo? Acredita o bastante em seus próprios valores para defendê-los? Ou, incapaz de praticá-los, não sabe fazer outra coisa que produzir e consumir – que fazer negócios, à espera da morte? […]”

* * * * *

A MORTE DE DEUS

A chamada “morte de Deus” é um processo que se estendeu por vários séculos. Começou na Renascença, acelerou-se no século XVIII, em torno do chamado Iluminismo, e continuou ao longo dos séculos XIX e XX inteiros. Constatamos hoje, na França, seu quase acabamento. Esse processo é um processo de laicização, de secularização, de descristianização.

A chamada “morte de Deus” é um processo que se estendeu por vários séculos. Começou na Renascença, acelerou-se no século XVIII, em torno do chamado Iluminismo, e continuou ao longo dos séculos XIX e XX inteiros. Constatamos hoje, na França, seu quase acabamento. Esse processo é um processo de laicização, de secularização, de descristianização.

Era esse processo que Nietzsche diagnosticava, já no fim do século XIX, ao falar da morte de Deus. É esse mesmo processo que o sociólogo Max Weber analisava a seu modo ao falar de “desencantamento do mundo”. […] Falar da morte de Deus não quer dizer que hoje seria impossível acreditar em Deus. Claro que continua sendo possível! […] Mas a fé, hoje em dia, pertence unicamente à esfera privada, como dizem os sociólogos: continuamos podendo , individualmente, acreditar em Deus; mas não podemos mais, socialmente, comungar nele… nossa sociedade não pode mais basear nele sua coesão.

O que hoje nos ameaça é o que chamarei de uma era da negligência generalizada, isto é, uma dissolução da ligação, do vínculo social, de tal sorte que nossos concidadãos, tornando-se incapazes de comungar no que quer que seja, não podem mais fazer outra coisa senão cultivar sua estreita esfera privada – o que os sociólogos chamam de TRIUNFO DO INDIVIDUALISMO, ou, no franglês costumeiro deles, de COCOONING. […] O individualismo, o cocooning, dá ótimos consumidores…

Minha inquietação é que essa morte social de Deus, em nossos países, seja ao mesmo tempo o desaparecimento, pelo menos no Ocidente, de toda vida espiritual digna desse nome. A tal ponto que, com o esvaziamento das igrejas, só saibamos preencher nossa manhã de domingo com o supermercado… Seria um erro rejubilar-se com isso. Permitam que o ateu que sou lhes diga que este, o supermercado, não substitui aquela, a igreja.”

* * * * * *

Durante 20 séculos de Ocidente cristão, no fundo era Deus que respondia à pergunta “O QUE DEVO FAZER?” – que é a questão moral – por seus mandamentos, seus sacerdotes, sua Igreja. […] Mas eis que à pergunta “que devo fazer?”, Deus não responde mais. Ou, mais exatamente, eis que suas respostas se tornam socialmente cada vez menos audíveis… Todas as pesquisas confirmam que uma maioria de cristãos praticantes não se sente mais obrigada pelas injunções morais da Igreja ou do papa – basta pensar nos problemas da contracepção ou da sexualidade fora do casamento. Quantos cristãos que aclamaram João Paulo II fazem verdadeiramente questão de se casar virgens? Quantos renunciaram definitivamente à pílula e à camisinha?

Muito ingênuos eram os que acreditavam que o ateísmo suprimia a questão moral. “Se Deus não existe”, dizia um personagem de Dostoiévski, “tudo é permitido”. Eu diria o contrário: se Deus existisse, poderíamos a rigor nos permitir tudo, em outras palavras, entregar nas mãos dele o problema. Necessitamos tanto mais de moral quanto menos temos religião – porque temos de responder à questão “que devo fazer?” quando Deus não responde mais.

Muito ingênuos eram os que acreditavam que o ateísmo suprimia a questão moral. “Se Deus não existe”, dizia um personagem de Dostoiévski, “tudo é permitido”. Eu diria o contrário: se Deus existisse, poderíamos a rigor nos permitir tudo, em outras palavras, entregar nas mãos dele o problema. Necessitamos tanto mais de moral quanto menos temos religião – porque temos de responder à questão “que devo fazer?” quando Deus não responde mais.

Necessitamos de moral, hoje, sem dúvida muito mais que em qualquer outra época conhecida da humanidade civilizada. Porque nunca, desde há trinta séculos, conheceu-se uma sociedade a tal ponto laicizada; nunca, desde há trinta séculos, conheceu-se uma sociedade tão pouco religiosa, em suas profundezas, quanto a nossa.

* * * * *

Imagine um indivíduo perfeitamente respeitoso da legalidade do país em que vive, que faria sempre o que a lei impõe, que nunca faria o que a lei veda – o legalista perfeito. Mas que se ateria unicamente a essa determinação. Ora, nenhuma lei veda a mentira. Nenhuma lei veda o egoísmo. Nenhuma lei veda o desprezo. Nenhuma lei veda o ódio. Nenhuma lei veda – vejam só – a maldade.

De modo que nosso indivíduo perfeitamente legalista poderá, em plena conformidade com a legalidade republicana, ser mentiroso, egoísta, cheio de ódio e desprezo. O que ele seria, então, senão um canalha legalista?

[…] Na Sorbonne, costumo propor a meus alunos o seguinte tema: “O povo tem todos os direitos?” Corrijo os trabalhos e descubro que a quase totalidade dos nossos alunos, com uma boa consciência democrática um tanto inquietante, me respondia que sim, claro, o povo tem todos os direitos: é assim que tem de ser, é o que se chama democracia.

Devolvo os trabalhos… Digo a eles: “Tudo bem, o povo tem todos os direitos. Logo… tem o direito de oprimir esta ou aquela minoria, por exemplo, votando leis antijudaicas; logo… tem o direito de praticar o assassinato legal, por exemplo, abrir campos de concentração; logo… tem o direito de deflagrar guerras de agressão… O que então – perguntei a eles – vocês criticam em Hitler, que por sinal foi nomeado chanceler em 1933 de uma forma mais ou menos democrática?”

A democracia, e na Europa estamos bem situados para sabê-lo, não é de forma alguma uma garantia, nem mesmo contra o pior. […] De modo que se quisermos escapar, coletivamente desta vez, desse espectro do povo que teria todos os direitos, inclusive do pior, somos também obrigados a limitar essa ordem jurídico-política. Temos duas razões para querer limitá-la: uma razão individual, para escapar do espectro do canalha legalista, e uma razão coletiva, para escapar do espectro do povo que teria todos os direitos, inclusive de fazer o pior.

[…] Há coisas que a lei autoriza e que no entanto devemos nos vedar, outras que a lei não impõe, que no entanto devemos nos impor. Um projeto de lei racista, mesmo se a Constituição o possibilitasse, seria moralmente imperativo rejeitá-lo. […] O amor à liberdade não está submetido à democracia: uma maioria totalitária nunca impedirá que os espíritos livres amem a liberdade.

O amor infinito não tem por que ser temido. Por duas razões: a primeira é que não se poderia desejar nada melhor que o amor infinito; a segunda é que, cá entre nós, não é o amor infinito propriamente o que nos ameaça… “A única medida do amor”, dizia Agostinho, “é amar desmedidamente”. Estamos longe disso, quase todos, quase sempre. O amor, no mais das vezes, só brilha por sua ausência. O amor, para quase todos, é o valor supremo. […] Todos, crentes ou descrentes, devem habitar neste mundo a finitude do amor, logo (já que ele se pretende infinito) sua incompletude também; é o que se chama ética, e que a torna necessária.”

É sabido desde Rabelais: “Ciência sem consciência é ruína da alma”. […] Minha tese é radical: nessa primeira ordem, a ordem econômica tecnocientífica, nada nunca é moral. […] Só as criancinhas pequenas é que acreditam que a chuva é boazinha, ao fazer as flores e as verduras crescerem, e malvada, ao produzir inundações ou não as deixar jogar bola…. Nós sabemos muito bem, no entanto, que a chuva nunca é nem boazinha nem malvada, nem moral nem imoral: ela está submetida a leis, a causas, a uma racionalidade imanente, que não tem nada a ver com nossos juízos de valor.

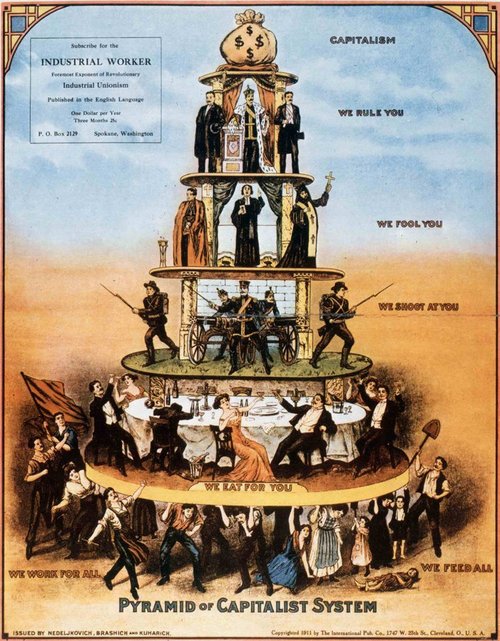

A mesma coisa vale para as cotações do petróleo e do euro: elas não dependem de maneira nenhuma da moral, mas sim do andamento geral da economia, das relações de forças (inclusive de forças políticas: a potência dos EUA, por exemplo…) na escala do mundo, enfim da lei da oferta e da procura. […] Não é a moral que determina os preços; é a lei da oferta e da procura. […] O capitalismo não é moral; mas também não é imoral; ele é – e é total, radical, definitivamente – AMORAL.

O objetivo de Marx, no fundo, era moralizar a economia. Ele queria que a ordem econômica fosse enfim submetida à ordem moral. É o que se joga, na sua obra, em torno das noções de alienação e exploração. […] Marx queria acabar com a injustiça, não por uma simples política de redistribuição, mas… inventando outro sistema econômico que tornaria enfim os seres humanos economicamente iguais. […] É aí que encontramos a dimensão utópica do marxismo. Para que o comunismo, tal como Marx o concebeu, tivesse uma chance de triunfar, era necessário pelo menos uma coisa: que os homens parassem de ser egoístas e pusessem enfim o interesse geral acima do seu interesse particular.

[…] A jogada genial do capitalismo, ao contrário, está em não pedir aos indivíduos nada além de serem exatamente o que são: “Sejam egoístas, cuidem do seu interesse, e não é que tudo correrá às mil maravilhas no melhor dos mundos possíveis…”

A análise que faz Marx do capitalismo continua sendo, son muitos aspectos, uma das mais esclarecedoras. […] O capitalismo é um sistema econômico baseado na propriedade privada dos meios de produção e de troca, na liberdade do mercado e no trabalho assalariado. […] Os que possuem a empresa (os acionistas) vão portanto fazer trabalhar – com base num contrato voluntário e em troca de um salário – os que não a possuem (os assalariados). Os acionistas só tem interesse em firmá-lo porque os trabalhadores produzem mais valor do que recebem: é o que Marx chama de mais-valia. […] A única maneira de satisfazer o acionista é, evidentemente, satisfazer o cliente… inclusive vendendo-lhe, se a este aprouver, produtos que lhe fazem mal: fumo, álcool, programas de TV idiotizantes…

O capitalismo serve para produzir, com riqueza, mais riqueza. Estou apenas retomando uma das definições canônicas do que é um capital: riqueza criadora de riqueza. […] Alguns enriquecem sem trabalhar, outros se esgotam no trabalho e continuam pobres. Vocês acham isso moral? Vão responder que um rico pode se arruinar, que um pobre pode fazer fortuna… Às vezes acontece, mas… a melhor maneira de morrer rico, num país capitalista (mas também era assim num país feudal!) ainda é nascer rico. […] Isso não é motivo para nos pormos de joelhos diante dele. […] Se o mercado virasse uma religião, seria a pior de todas, a do bezerro de ouro. E a mais ridícula das tiranias, a da riqueza.

* * * * *

A coisa se torna inquietante quando, de tanto repetir que o Estado é grande demais, acaba nascendo a tentação de que não tem de haver mais Estado algum, ou só tem de haver um Estado mínimo, que deixaria funcionar os célebres mecanismos auto-reguladores do mercado. O único problema é que, nesse caso, não é mais o povo que é soberano: são os capitais ou os que os possuem. Portanto não se está mais numa democracia. Barbárie liberal: tirania do mercado.

Conhecemos pelo menos um caso… é o Chile de Pinochet. Você toma o poder com um golpe de Estado militar (o povo, esses incompetentes que elegeram Allende, fica assim fora de jogo por vários anos), assassina um pouco, tortura muito, mas gestão não é sua especialidade: essa tarefa você confia a alguns especialistas, muitas vezes saídos das melhores universidades americanas, dentre os quais vários alunos ou colegas (os “Chicago boys”, dizia-se então) do liberalíssimo e futuro prêmio Nobel, Milton Friedman… A política econômica é marcada por privatizações, supressão do controle dos preços, abertura para a concorrência internacional… Ou seja, você retira o máximo possível de poder do Estado e dos sindicatos, dá o máximo possível de poder ao mercado e aos empresários… Ora, o Chile de Pinochet não é uma democracia. […] Numa democracia, o povo é que é soberano, o que exclui que os mercados o sejam. […] O povo é que é soberano, o que exclui ou deve excluir (se os democratas derem mostra de vigilância) que Wall Street o seja. […] O mercado e as empresas não são muito bons para criar justiça; somente os Estados têm uma chance de criá-la, mais ou menos.

O integrismo religioso – ou “angelismo” – quer que a religião diga o bem e o mal, o legal e o ilegal, o verdadeiro e o falso. Mas se Deus é soberano, como o povo poderia sê-lo? Por exemplo: essas seitas protestantes que pretendem proibir, nos EUA, o ensino do darwinismo nas escolas, a pretexto de que é contrário aos ensinamentos do Gênesa, na Bíblia… É o momento de recordar, com Rilke, que “todo anjo é assustador”. O angelismo não é menos perigoso que a barbárie, às vezes é até mais. É quase sempre em nome do Bem que se autoriza o pior. […] Se Bush e Bin Laden não estivessem tão convencidos de representar o Bem, ou Deus mesmo, poderíamos temer menos a política deles…

O mais grave, na guerra americana contra o Iraque, não é que ela tenha sido decidida para defender os interesses dos EUA; é que ela os defenda mal (o balanço global, mesmo de um ponto de vista americano, corre o risco de ser terrivelmente negativo), desdenhando o direito internacional e fazendo pouco-caso dos milhares de mortos que ia acarretar.

Ora, por que essa guerra? Por medo das armas de destruição em massa? Para assegurar a segurança do povo americano? Para barrar o terrorismo? Pelo petróleo? Todorov mostra que nenhuma dessas explicações se sustenta. Essa guerra também se fez, e quem sabe se fez sobretudo, em nome do Bem e da Liberdade, digamos em nome dos valores da democracia liberal. Isso, longe de justificá-la, só a torna mais inquietante. Porque, onde é que se vai parar? Quem decidirá o que é o Bem e o que é o Mal? Fazer a guerra em nome de um Bem absoluto é o princípio das cruzadas, e não conheço princípio mais pernicioso. É angelismo moralizador (se não teológico, quando invoca o nome de Deus), bastante comparável, quanto ao fundo, ao de Bin Laden.

* * * * *

Alguém que põe o dinheiro acima do amor é o que chamamos de um pobre coitado. […] O crescimento, em princípio indefinido, da economia (sempre é possível, teoricamente, acrescentar riqueza à riqueza) vem se chocar, cada vez mais, contra os limites, estritamente finitos, da ecologia. […] Se os 7 bilhões de seres humanos vivessem como vivem os ocidentais (com o mesmo consumo de água potável, de proteínas animais e de energias não renováveis), o planeta não aguentaria dez anos. A situação planetária é dramática… pois a elevação ou a manutenção do nível de vida se choca cada vez mais com os limites do planeta. Daqui 30 anos, diziam-me alguns peritos, não haverá mais petróleo e a água potável terá se tornado um artigo raro. […] A humanidade, que fez progressos tão consideráveis nos últimos dez mil anos, saberá controlar as consequências desse progresso?”

Comte-Sponville

Publicado em: 10/07/12

De autoria: Eduardo Carli de Moraes

Provos Brasil

Comentou em 02/08/12