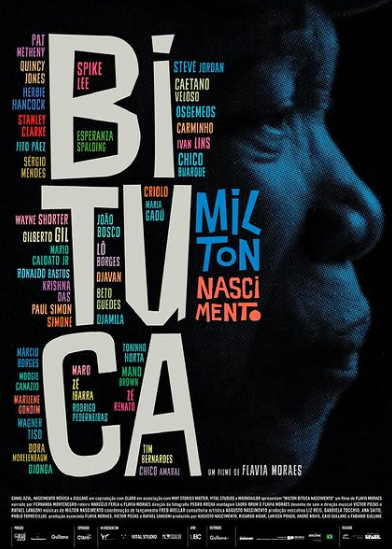

Transpassados pela travessia de um gênio-da-voz, vamos dizendo adeus ao imortal que finda: notas sobre o panegírico fílmico “Milton Bituca Nascimento” (2025)

“Digo: o real não está na saída nem na chegada: ele se dispõe para a gente é no meio da travessia.” Guimarães Rosa – “Grande Sertão: Veredas”

Nada será como antes depois da passagem de Milton ‘Bituca’ Nascimento por nosso turbulento mundo.

Agora, em centenas de cinemas, tem início uma espécie de rito de consagração do artista por meio do cinema. O filme se destina sobretudo a canonizar um músico diante de uma Aldeia Global que já se prostra quase unanimemente a seus pés, em reverência à sua incomparável Voz (e tive que escrevê-la com V maiúsculo, na convicção de que um v minúsculo seria pouco): “maior e mais sublime voz da canção brasileira”, como afirmou Eduardo Viveiros de Castro, Milton Nascimento hoje faz jus ao termo lenda viva.

A diretora Flávia Moraes, replicada pela distribuidora Gullane, tem falado que através desta obra fílmica somos instigados a refletir sobre a morte iminente de um imortal – para usar os termos tradicionais (e paradoxais) da sociedade eurocristã. Ou melhor, emprestando um pouco da lábia do Nêgo Bispo, somos hoje provocados a pensar sobre a travessia deste gênio afrobrasileiro que vai se ancestralizando.

Na frase que abre este texto, à qual vou retornar para desdobrá-la, eu digo passagem pois nem Milton nem ninguém está aqui em definitivo: somos todos transeuntes transitórios da torta sina que é viver. A canção “Travessia”, composta em parceria com Fernando Brant, serve de metáfora da vida, suas lutas e lutos: “Quando você foi embora / Fez-se noite em meu viver / Forte eu sou, mas não tem jeito /

Hoje eu tenho que chorar…”. Destaco a passagem pelo mundo deste cometa-voz pois Milton está de fato rumando para o túmulo enquanto sua obra ruma para o cânone.

O contexto de filmagem e recepção do filme é bem específico: estamos todos impactados pela turnê de despedida do artista, “A Última Sessão de Música” (2022), cujo ápice, no estádio do Mineirão (BH) lotado, está no clímax também deste robusto e comovente documentário que estreou em Março de 2025.

Digo ainda que tudo foi transformado na arte musical do mundo, e não apenas do Brasil, com o “acontecimento Milton”: já sabíamos, e o filme de Flávia Moraes o negrita com rara força, que este cantor-compositor já é um ícone global (e talvez apenas Os Mutantes, Tom Zé, Caetano Veloso e Gilberto Gil se comparem, entre os músicos brasileiros, em termos de projeção internacional). Isto não impede, é evidente, o reconhecimento pleno de sua presença na história da cultura brasileira, apenas expande o círculo de sua ressonância para além das fronteiras de nossa pátria-brasa continental.

O Clube da Esquina – que teve seu debut recentemente eleito como nono melhor álbum de todos os tempos pela Revista Paste – e a vasta discografia-solo do Bituca, desde os anos 1960, certamente estarão ainda entre nós quando em carne-e-osso ele não estiver mais presente. Este evento, aliás, não tarda. E há sabedoria em despedir-se, aceitando o fato-da-vida que é a morte, produzindo um memorável adeus. Ele se despedirá dos vivos em boa companhia e deixando saudades.

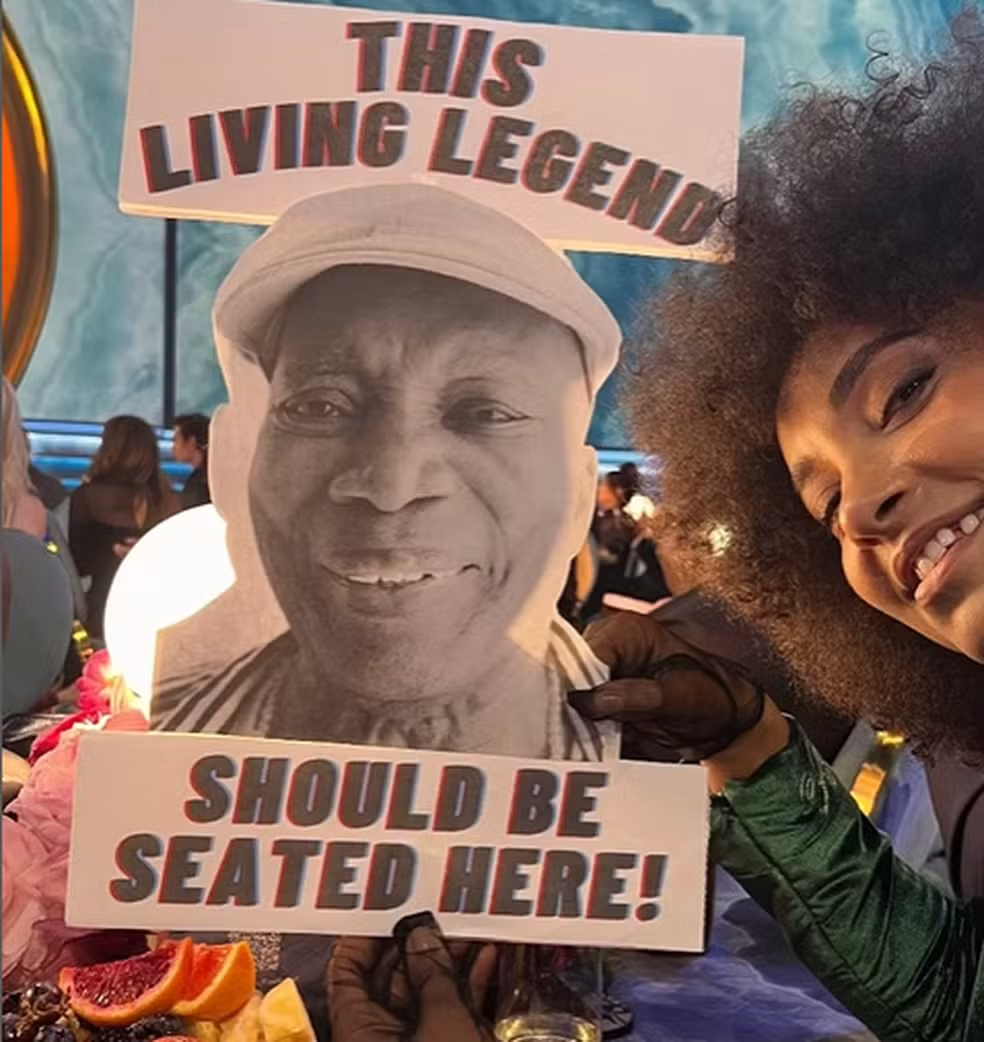

Sua recente parceria em álbum e nos palcos com Esperanza Spalding reafirmou a presença de Bituca enquanto uma entidade da world music, e esta magistral vocalista e contrabaixista tem sido magnífica em suas intervenções performáticas e faladas no sentido de frisar a presença da natureza na música de Milton. Ainda que os lamentáveis episódios no Grammy – onde ele concorria a Melhor Álbum mas teve assento negado entre os bambambams da high society – nos levem à suspeita de que um entranhado racismo e um desdém highbrow dos norte-americanos pelos sul-americanos ainda impede seu pleno reconhecimento no coração da indústria cultural. Tanto Esperanza quanto o MinC, dentre outras vozes, manifestaram seu repúdio ao tratamento dispensado a esta living legend.

Celebrado em tela por figuras como Spike Lee, Quincy Jones, Stanley Clarke, dentre muitos outros, Milton Nascimento é revelado no filme em suas ressonâncias no mundo do jazz e suas amplas interações com graúdos jazzeiros – em uma das cenas mais comovedoras, vemos o encontro com um Wayne Shorter afásico, mudo, em sua última fase entre os vivos (faleceu em 2023), que décadas atrás espalhou a voz de Milton em Native Dancer, álbum sensacional de 1975.

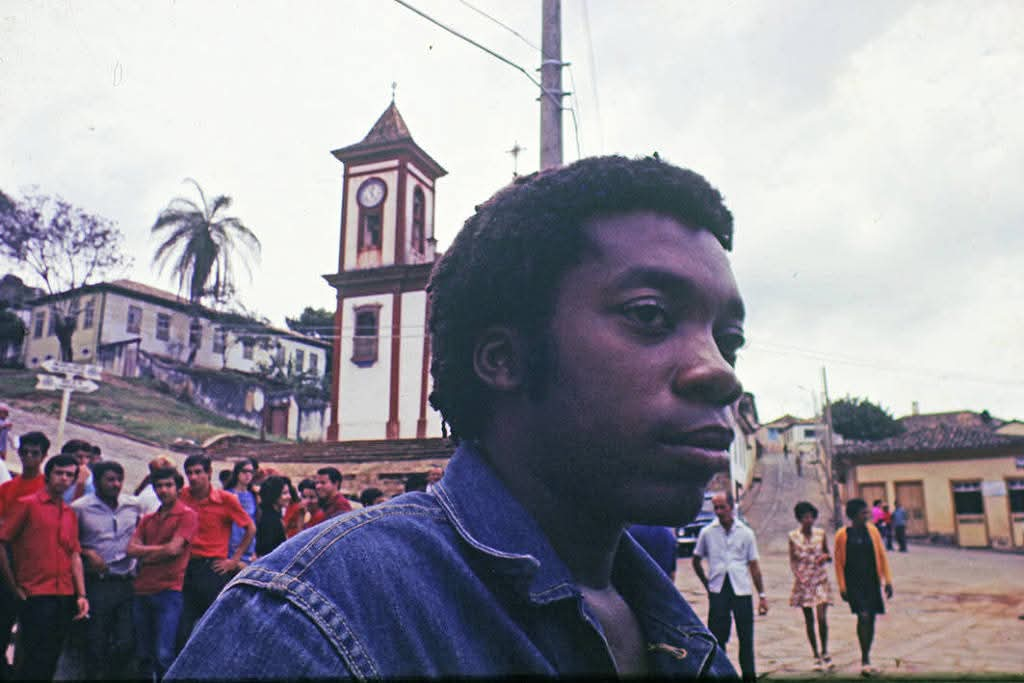

No filme, Milton é descrito como um gênio-da-voz mesmo por aqueles que não entendem nada da língua portuguesa e frisa-se o quão genialmente ele soube utilizar-se de seu aparato biológico de vocalização como um instrumento musical de raríssimo timbre. Na Berklee, uma das escolas de música mais importantes do planeta, suas composições são estudadas e performadas, ainda que o próprio não tenha estudado em nenhum conservatório. Milton é fruto, de fato, do Brasil profundo, do Rio de Janeiro caótico e maravilhoso onde nasceu, das montanhas e vales atravessadas pelas ferrovias das Minas Gerais onde cresceu, dos rolês como crooner e da épica aventura “esquinística” na companhia de Lô Borges, Beto Guedes, Toninho Horta, Wagner Tiso e cia ilimitada.

Aos 80 anos de idade, em um filme narrado por uma Fernanda Montenegro que já ultrapassou os 90, Milton Nascimento locomove-se em uma cadeira de rodas e está no palco sempre sentado: o “trono” onde canta evoca seu símile no fim da carreira de Elza Soares, outra voz-que-muda-tudo que o Brasil entregou ao mundo que, ingrato, ainda não soube acolher plenamente. É o Milton com Parkinson, fragilizado pela travessia vital, que canta dando a impressão de que está se acabando seu fôlego. A beleza pungente destes últimos alentos vitais sendo soprados aos ventos em formato canção é algo que beira mesmo o indizível.

A obra dirigida por Flávia é um impressionante coro polifônico de reverência-ao-mestre reunindo um timaço de depoentes da velha guarda – Caetano, Gil, Ivan Lins, Djavan, Chico Buarque, Simone etc. – e da nova geração já consolidada – Criolo, Maria Gadu, Tim Bernardes, Djonga. Até a filósofa, expoente do feminismo negro, Djamila Ribeiro é convocada para celebrar uma espécie de devir-orixá do preto velho Milton, que no filme tem enfatizada sua negritude e os preconceitos sofridos pelo artista de acentuada melatonina epidérmica em seu percurso rumo ao panteão dos músicos globais.

Tive a experiência, que recomendo com entusiasmo, de assistir à obra na telona e no dolby surround sound em um CineCultura quase repleto: à saída, pude ouvir os comentários emocionados do público e os resquícios de lágrimas pelas faces, experiência comunal que estaria inacessível no caso de uma apreciação privada do filme. Ele comove também por nos entregar um ser humano nos confins da finitude, insistindo em cantar e cantar, mesmo que seu corpo já manifeste tantos sinais de fragilidade e de falência orgânica. Mais uma vez me lembro de Elza e de seu “me deixem cantar até o fim”.

Na Folha de São Paulo, Thales de Menezes escreveu um artigo – ‘Road movie’ da última turnê de Milton Nascimento revê sua grandeza e fragilidade – onde há este interessante relato:

“Tem ali um resgate do tamanho do Milton. Quando a gente começou o filme, ele estava muito caído, saindo da pandemia”, diz Victor Pozas, diretor musical e idealizador do documentário. “Praticamente não caminhava”, afirma Moraes, a diretora. “Eu falava com o Victor: ‘esse cara não chega no final da turnê!’. E ele foi se fortalecendo, crescendo com o carinho do público. A estrada devolveu o verdadeiro Milton.” (…) Nos últimos meses, enquanto Moares finalizava o filme, Victor Pozas dava forma a um álbum que também integra o projeto. “ReNascimento”, já carinhosamente batizado de “filho musical” do documentário, reúne em 12 faixas nomes das recentes gerações da música brasileira. (MENEZES, Thales. FSP 18.03.2025)

Cabe frisar que este filme não é biográfico: quem espera conhecer a história de vida do menino órfão, que foi adotado logo cedo, após seu nascimento no Rio, criado no Sul de Minas, e que se meteu no Clube da Esquina que o consagraria, até sua provação atual com o Parkinson, pode sentir-se decepcionado com a pequena quantidade de detalhes biográficos oferecida aqui. Trata-se mesmo, muito mais, de um daqueles docs slice-of-life muito focado na turnê de despedida e no ajuntamento polifônico de vozes graúdas que o reverenciam.

Ciente de que uma vida assim só seria capturável em uma longa série documental, com pelo menos umas 4 horas de duração, o filme escolhe bem a captura deste último Milton, mescla tocante de fragilidade extrema e de robustez expressiva. Mas friso que ainda carecemos de um autêntico filme biográfico, que explorasse temas deixados aqui na penumbra ou totalmente omitidos, como estes dois que pra minha curiosidade ficaram faltantes: 1) a relação de Milton com a ditadura militar, os perrengues com o álbum Milagre dos Peixes, a “tortura psicológica” que sofreu, o fato de que não foi exilado durante os anos-de-chumbo. 2) a vivência de Milton com o povo indígena das etnias Huni Kuin e Ashaninka que gerou o impressionante álbum Txai, para além da significativa tradução equívoca do termo txai por “irmão” comentada em detalhes no último livro do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro (ver A Floresta de Cristal, N-1 Edições, 2025, pg. 75-80).

Para aqueles que apreciam uma polêmica, no entanto, lanço aqui um tema para debate: incomoda-me um tantinho o esforço empreendido pelo documentário para promover a noção de mistério e para envolver este talento todo de Milton, que é de fato superlativo e desafia nossa capacidade de adjetivá-lo, no âmbito de uma espécie de manifestação mística inefável, inexprimível, de uma genialidade que não se explica.

O filme lindamente editado de Flávia acaba levando seu ímpeto de apologia a Milton Nascimento a tais extremos que a pesquisa sobre como veio a ser este gênio-da-voz, ou seja, a busca da causas concretas que o conduziram a esta peculiar travessia no mundo da cultura, e ao desenvolvimento de suas aptidões para a expressão musical, acaba soterrada pela construção da imagem de um talento como dom.

Parece que aqui estamos diante da potencialmente perniciosa doutrina do gênio como dom, do talento como algo recebido como uma dádiva entregue por um deus. Dom, talento, expressão rara são remetidos ao âmbito da inexplicabilidade que o filme vai re-afirmando até que se gere em boa parte da platéia aquela demissão da razão que consiste em afirmar: isto só pode ser mesmo uma dádiva dos céus, um presente de deus-pai, um talento caído lá de cima e do qual Bituca foi só o sortudo receptáculo.

Devo dizer que, para o filósofo materialista dialético, tal explicação é mistificadora, falseadora, insatisfatória, ainda que gere frases-de-efeito de tanto sucesso quanto aquela de Elis Regina, que afirmou: “se Deus cantasse, teria a voz de Milton Nascimento”. Penso que seria melhor dosar este angelismo todo: fico com fome de um mergulho numa investigação concreta das teias relacionais e do percurso vital deste músico gigante para chegar a uma compreensão possível de como seu extraordinário talento veio-a-ser construído: ao invés de proliferar as neblinas do enigma, pode-se ir às partituras, aos arranjadores, aos saberes sobre canto e rítmica que se transmitem de geração em geração, para se chegar a uma explicação causal-concreta do que se pretende ser dom inexplicável provindo da graça divina.

Em outros termos, o perigo aqui é que o filme gere uma atitude no público que consiste em cair de joelhos em idolatria diante de um “anjo”, o que é não só uma ingenuidade supersticiosa, mas é também ignorar todo o suor derramado e toda a “ralação” laboriosa através dos quais o cara, em seu devir, evoluiu suas aptidões com solfejos, melismas e infindáveis ensaios.

Concedo que a travessia é repleta de enigmas, e que há poesia e beleza em afirmar que alguns talentos transcendem a capacidade da razão de compreendê-los, mas aqui julgo que houve um exagero desta tendência e que poderíamos abordar este imenso talento, sem desrespeitá-lo, com mais pé no chão e mais investigação das fontes e raízes.

O rito de canonização promovido pelo filme é tão desprovido de algum contraponto crítico, de alguma voz dissonante, de alguma opinião herege, que caímos no domínio do panegírico que aponta para a unanimidade. Bem, não acho que de fato Milton Nascimento seja unanimidade nacional – primeiro pois nada é, segundo pois todo artista tem seus detratores (ainda que possam estar equivocados), e um retrato-de-artista imerso nos torvelhinhos de sua época poderia ter sido menos bajulador e ter investido um pouco mais numa criticidade problematizadora dos conceitos de gênio divino e talento inato que muitos entrevistados promovem.

O talento de Milton, penso eu, é menos um dom dos céus do que uma planta que brota da base. E o mistério aqui será desvendado mais na jornada rumo ao solo do que numa subida mística rumo à Cucolândia das Nuvens – pois este é um poeta telúrico, que insere a natureza em sua arte dos sons, que conclama que “é preciso ter força, é preciso ter raça gana, é preciso ter gana sempre”, e que afirma uma nietzschiana fidelidade-à-terra quando em “Paula e Bebeto” afirma que “toda maneira de amor vale a pena, toda maneira de amor valerá.” Vida-travessia, estrada só de ida, após Milton cantar a gente sabe que nada ao mesmo vai retornar.

Eduardo Carli de Moraes

Goiânia, 27-03-2025

Também disponível no Substack e Letterboxd

APRECIE TAMBÉM:

Publicado em: 27/03/25

De autoria: Eduardo Carli de Moraes