QUARTETO VITAL: Em “Vida”, Paulo Leminski (1944-1989) traça retratos de Cruz e Souza, Bashô, Jesus & Trótski

I) GRAFAR A VIDA DE GUIAS DE LUZ E DE LUTA

Com seu ciclo de 4 biografias, Paulo Leminski (1944-1989) pretendeu retratar “quatro modos de como a vida pode se manifestar: a vida de um grande poeta negro de Santa Catarina, simbolista, que se chamou Cruz e Souza; Bashô, um japonês que abandonou a classe samurai para se dedicar apenas à poesia e é considerado o pai do haikai; Jesus, profeta judeu que propôs uma mensagem que está viva 2.000 anos depois; Trótski, o político, o militar, o ideólogo, que ao lado de Lênin realizou a grande Revolução Russa, a maior de todas as revoluções, porque transformou profundamente a sociedade dos homens.” (p. 10)

Segundo Alice Ruiz, que foi casada com Leminski de 1968 até a morte dele e com quem teve 3 filhos, comenta sobre os 4 biografados: “guias de luz e de luta, esses heróis nos fazem lembrar de nossos próprios heróis, aqueles lá no fundo da memória, que, de alguma forma, determinam e orientam nossos próprios sonhos. (…) Esses mortos precoces, dois por assassinato e dois por precariedade, foram seus heróis por excelência. (…) [E] Paulo Leminski soube, a exemplo de seus biografados, sobreviver à própria vida.” (RUIZ, Alice. P. 11-14)

O livro Vida, lançado em 2013 pela Companhia das Letras, oferece-nos a chance rara de conhecer um dos mais brilhantes escritores brasileiros do século 20 no processo de celebrar seus heróis. Mas não são de modo algum biografias que pretendam ser lineares, ir “passo a passo e dia a dia / exumando o passado”, mas sim obras que pretendem, nas palavras de Domingos Pellegrini, “revelar vidas lapidadas / pela visão de um poeta.” (PELLEGRINI, P. 9)

Há poetas, pondera Leminski, que são “heróis de guerras e batalhas interiores, invisíveis a olho nu. Tem outros, porém, cuja vida é, por si só, um signo. O desenho de sua vida constitui, de certa forma, um poema. Por sua singularidade. Originalidade. Surpresa. Um Camões. Um Rimbaud. Um Ezra Pound. Um Maiakóvski. Um Oswald de Andrade.” (p. 21)

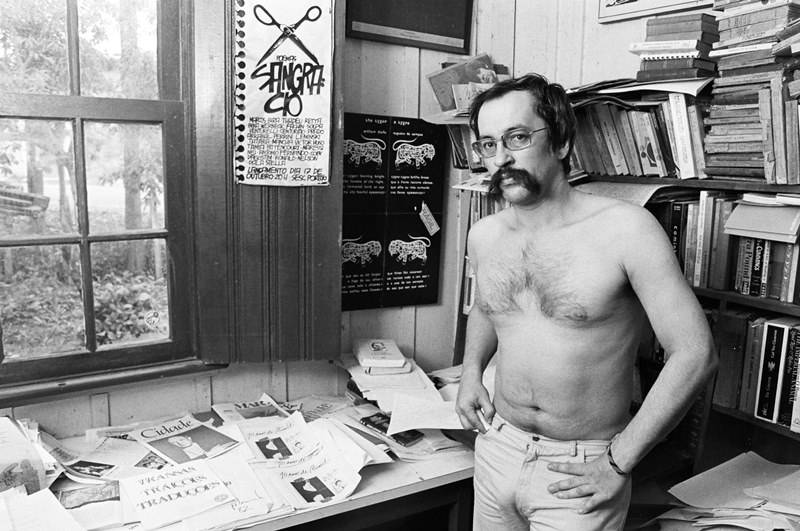

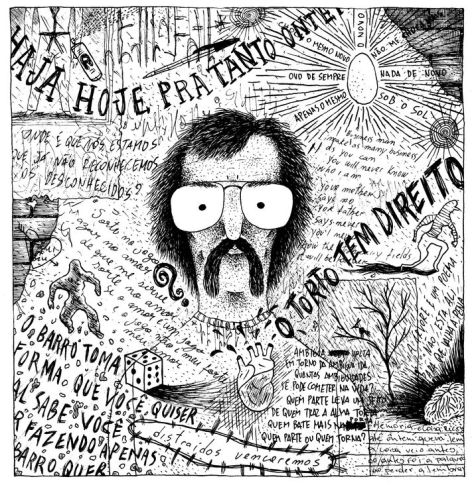

Talvez o próprio “polaco loco paca” tenha intentado transformar sua própria existência em poema ao arriscar-se em tão múltiplas atividades e mestiçagens: filho de mãe negra com pai polaco, Leminski foi faixa-preta de judô, mestre zen-budista nos trópicos, estudioso da Revolução Russa e do trotskismo, compositor de canções populares, além é claro de poeta dos mais talentosos do século 20 na América Latina. Parece-me que Leminski entendia o ser-poeta como uma Foucaultiana estilização da existência, exercício ético que exerceu com rara maestria, consagrando-se como figura inesquecível na história da (contra)cultura brasileira.

II. UM GÊNIO NASCE NA SENZALA

Filosofando sobre a negritude no Brasil, Leminski entoa seus evoés a gênios da literatura (Machado de Assis), da música (Gilberto Gil) e do esporte (Pelé), inserindo neste time seleto “nosso mais fundo e intenso poeta”, Cruz e Souza. Se este poeta interessa tanto a Leminski, é também pela radicalidade de seu destino paradoxal, pela intensidade das contradições e anomalias manifestas nesta vida-poema:

O ASSINALADO

Tu és o louco da imortal loucura;

O louco da loucura mais suprema.

A terra é sempre a tua negra algema,

Prende-te nela a extrema desventura.

Mas essa mesma algema de amargura,

Mas essa mesma desventura extrema;

Faz que tu’alma suplicando gema

E rebente em estrelas de ternura.

Tu és o poeta, o grande assinalado;

Que povoas o mundo despovoado

De belezas eternas, pouco a pouco.

Na natureza prodigiosa e rica,

Toda a audácia dos nervos justifica,

Os teus espasmos imortais de louco!

A senzala e a casa grande mesclam-se no espírito de Cruz e Souza, conduzindo-o a viver um fado excepcional. “Negro retinto, filho de escravos do Brasil imperial, mas nutrido de toda a mais aguda cultura internacional de sua época, lida no original” (p. 21), Cruz e Souza foi uma “anomalia sociocultural no Brasil escravocrata do Segundo Império” – e Leminski sabe bem: “exceção, desvio, aí temos a matéria-prima para um poeta. Afinal, que é poesia senão discurso-desvio, mensagem-surpresa, que, essencialmente, contraria os trâmites legais da expressão numa dada sociedade?” (p. 29)

Se tivesse nascido nos EUA, Cruz e Souza talvez tivesse ajudado seus comparsas de sofrimento a inventar o blues, este “sentimento que produziu uma das modalidades musicais mais poderosas do século” (“basta dizer que todo o rock and roll deriva, diretamente, do blues e suas variantes, traduzidas para um repertório branco e comercializadas: Elvis Presley, Beatles, Rolling Stones”). Nascido escravo no Brasil colonial, Cruz e Souza, quase um blueseiro brasileiro, entendia de banzo, este “sentimento historicamente situado dos negros brasileiros, submetidos ao estatuto da escravidão. Quando um negro ‘banzava’, ele parava de trabalhar, nenhuma tortura chicote ferro em brasa o fazia se mover. Ele ficava ali, sentando, ‘banzando’… Vinha o desejo de comer terra. E, comendo terra, voltar para a África, através da morte.” (p. 25)

Desde a juventude, Cruz e Souza, que teve o privilégio, raro para os negros, de ser o protegido de um rico marechal e de sua esposa D. Clarinda, brilhou na escola: “eclipsou todos os colegas brancos, em vivacidade e rapidez de aprendizado”, a ponto de chamar a atenção de Fritz Müller, o colaborador de Darwin: aquele “brilhante aluno negro desmentia as teorias racistas correntes que proclamavam a inferioridade intelectual da raça negra.” (p. 33) Leminski abre seu Quarteto Vital, sinfonia polifônica e mestiça, refletindo sobre a História Brasileira de modo crítico e pungente, atento às peculiaridades regionais que distinguem o Nordeste e o Sul (a Bahia de Gilberto Gil e a Santa Catarina de Cruz e Souza):

“O Brasil, qualquer transeunte sabe, foi descoberto por Cabral e fundado pela violência. Violência física e espiritual do branco adventício e invasor sobre o índio nativo e o negro sequestrado na África e escravizado. Conquista e catequese ou catequese e conquista.Do índio, o massacre foi completo. Já com o negro é outra história. O africano conseguiu preservar suas formas culturais, em corpo e alma, da lavagem cerebral exercida por missionários e pregadores. (…) Basta ver como os africanos de nação gege-nagô, falantes do iorubá, mantiveram vivos seus orixás, num genial gesto quilombola de defesa e resistência, traduzindo-os e disfarçando-os sob as aparências legais dos santos católicos do hagiológio romano. (…) Na Bahia, os cultos africanos já passaram por seu período de catacumbas. E os orixás circulam livremente, entre as pessoas… Sobretudo nas ruidosas festas religiosas, as festas do Largo, onde o povo baiano cultua seus antigos deuses, sob as aparências do ritual católico. Essa fonte de vida, na presença da África, foi negada a Cruz, negro em terra onde o africano era pouco e, portanto, não podia se afirmar culturalmente, como no norte. Cruz e Souza não viu os orixás se movendo em torno. Nem os exus, nas encruzilhadas. No palácio de seu corpo, o fantasma de uma alma branca.” (p. 36)

O poeta negro, carregando o fantasma de uma alma branca, muda-se para o Rio de Janeiro, em 1890, “na efervescência dos primórdios da República”; ingressa no jornalismo; casa-se com Gavita, com quem tem 4 filhos homens; “come o pão que o diabo amassou no terreno da sobrevivência” (p. 43), até que sua vida de apenas 37 anos vividos é ceifada pela tuberculoso, “certamente provocada por precárias condições de vida” (p. 49). Destino meteórico e marcante, que legou-nos uma obra seminal, um dos cumes do simbolismo na poesia brasileira. Leminski lê na própria vida de Cruz e Souza um símbolo inesquecível de uma “loucura social” encarnada no fato deste “negro retinto, no Brasil do século XIX, possuir o repertório de bens abstratos que um Cruz e Souza possuía. O poeta como assinalado. O marcado (Caim?) por um sinal.” (p. 71)

Quem imaginaria o surgimento de um gênio das letras em meio a um grupo social tão estigmatizado, judiado, escorraçado e torturado? Cruz e Souza, aponta Leminski, é um destino insólito e singular em uma época histórica em que “o negro era mantido na senzala numa condição de dor física institucionalizada – açoites, queimaduras com ferro em brasa, algemas, colares de ferro, máscaras de lata para os negros que, com intenção de se matar, comiam terra. A mesma terra que plantavam para os senhores lusos.” (p. 70) A senzala deu à luz um poeta de gênio superior à qualquer dos poetas já gerados pela casa grande. Leminski quer que os brasileiros tomem providências para jamais esquecer este símbolo. Escrever sobre esta vida e esta obra foi uma providência, tomada por um poeta, para que outro poeta pudesse enfim ser reconhecido por seus compatriotas em toda a sua grandeza.

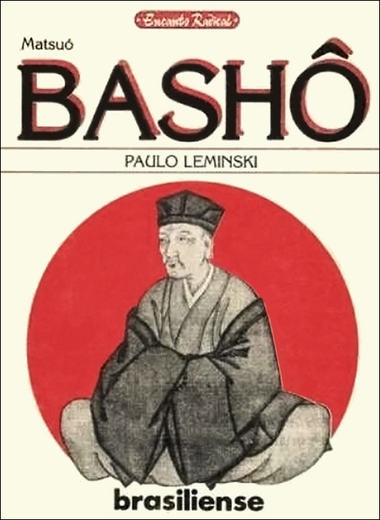

III. EX-SAMURAI, PAI DO HAIKAI, POETA ZEN

Nascido em 1644, Bashô é considerado por Leminski “o máximo poeta que o Japão produziu” (p. 87). Em seus 23 primeiros anos, Bashô assimilou os valores da casta samurai, “braço armado da classe dominante, a nobreza feudal do Japão medieval” (p. 89). “Assimilava, também, toda uma complexa ideologia, baseada no confucionismo, com ênfase no dever, no sacrifício e na supremacia do social sobre o individual. E no budismo, em sua manifestação zen.” (p. 90) Abandonando a vida militar, Bashô adere a uma vida errante, tornando-se uma espécie de proto-hippie, que deixa-se soprar pelo vento como uma nuvem nos céus. Torna-se alguém, para lembrar um haikai elegíaco de Alice Ruiz, capaz de “enxergar a lágrima no olho do peixe.” (p. 94)

Com Bashô nasce esta forma poética extremamente sintética e peculiar, o haikai, no qual o poeta procura expressar-se em apenas 17 sílabas. “Seu haikai”, celebra Leminski, “é a fina flor de tudo que de melhor o Extremo Oriente produziu… Todos os rios de signos do Oriente correm e concorrem para fazer das parcas sílabas do haikai de Bashô, sempre, uma obra-prima de humor, poesia, vida e significado.” (p. 99) Séculos antes do Twitter, os criadores de haikai procuravam dizer um monte em um espaço minúsculo. Utilizavam as palavras de modo a evocar quadros, utilizando o verbo de maneira pictórica, como se pintassem com as letras. Os ideogramas das línguas orientais – ou seja, aquelas letras-desenhos, bem mais artísticas do que nossos caracteres ocidentais padronizados – são inseparáveis do métier do haikai, de modo que “nenhum tipo de poema é mais traído na tradução” (p. 101). De todo modo, Leminski tenta.

velha lagoa

o sapo salta

o som da água

Bashô

Nesta “microilíada zen”, Leminski enxerga alguns elementos paradigmáticos do haikai. Quase sempre, o “primeiro verso [do haikai] expressa uma circunstância eterna, absoluta, cósmica, não humana”; o “segundo verso exprime a ocorrência do evento, o acaso da acontecência, a mudança, a variante, o acidente casual”; já “a terceira linha do haikai representa o resultado da interação entre a ordem imutável do cosmos e o evento.” (p. 112) Poesia que procura transcender o antropocentrismo, o haikai muitas vezes não fala sobre o ser humano: o protagonista de Bashô, no exemplo aqui citado, é o sapo; o tema do poema, a interação ancestral e sempre recomeçada do anfíbio com a água de uma velha lagoa. Qual o sentido de um tal poeminha pictórico tão “banal”? É um quadro do real, e isso basta; o mestre zen ensina a não procurar sentido onde há somente a plenitude do real em sua profusão de acontecências.

A força determinante na vida de Bashô, destaca Leminski, “era uma coisa chamada zen… uma das inúmeras seitas de budismo chinês, que começaram a aportar às ilhas do Sol Nascente a partir do século VIII da nossa era. Em termos de expansão geográfica (Índia, China, Birmânia, Tibete, Vietnã, Sião, Camboja, Coreia, Laos, Japão), brilhante a performance dessa ideia nascida de um príncipe do norte da Índia, que virou iogue, meditou no Parque dos Cervos, teve sua iluminação ao nascer do sol: a suprema intuição de que o viver era Dor. E bem, viver era trabalhar, com todos os seres vivos, para diminuir a Dor. Sem dúvida: o mundo seria muito melhor se fosse budista, a ‘religião’ mais doce, mais humana, mais compassiva. Bashô foi monge budista. Botou em prática, no haikai, a fé que alimentou sua alma durante 50 vagabundos anos, com signos substanciais.

O budismo não é, propriamente, uma ‘religião’, uma ligação entre o homem e os deuses: se não ateu, o budismo é, pelo menos, agnóstico. Não há deuses a adorar, nenhuma potência transcendental: os atos de homenagem a Buda são apenas e exatamente isso, homenagens a alguém extraordinário, o herói fundador, o signo original. (…) O que realmente interessa é que os seres vivos são vítimas da dor. E só a solidariedade, no sentido mais cósmico, pode minorar este fundamento da condição humana, feita de miséria, carência e penúria de ser. (…) O zen não é uma fé. Nem uma teoria. Realiza-se através de práticas (formas sociais) concretas, materiais, físicas. Zen é que nem jazz. E humor. Dessas coisas que não se explicam (isto não é uma explicação).” (p. 127)

Leminski explica que, para o zen budismo, é preciso descrer na linguagem verbal e nos processos racionais, em prol da emergência de uma consciência que desabrocha a partir da superação de nosso logocentrismo. “Os processos usados pelos mestres zen, no adestramento aos pretendentes à iluminação, são os mais aberrantes, para nossos conceitos ocidentais de pedagogia, centrados na palavra.” (p. 130)

Tanto é assim que o zen budismo inteiro nasce de um gesto de Sidarta Gautama: em silêncio, ele levanta uma flor. Repara bem no que não foi dito. O que importa não é tagarelar uma diarréia verbal, como fazem tão comumente os pregadores religiosos do Ocidente; para Buda, importava mais tornar explícita uma presença. Uma singela presença capaz de ser testemunhada como beleza sublime a quem tem olhos para ver, a quem está com a mente suficientemente quieta para deixar-se penetrar pela plenitude de um mundo que não necessita de sentido para ser lindo.

IV. O DIÓGENES-ZEN DE PAULO LEMINSKI

No Ocidente, Leminski localiza entre os filósofos gregos uma figura que se assemelha a um mestre zen: é Diógenes, lendária figura a quem Emil Cioran dedicou algumas de suas melhores páginas (leia em: http://bit.ly/1GapYU5). Sabe-se que Diógenes contestou de modo provocativo e punk os platônicos de que foi contemporâneo. Platão, afinal, preconizava uma espécie de idolatria dos conceitos, considerados como paradigmas imorredouros a habitar em um paraíso transcendental, algo que Diógenes não conseguia engolir: ao ficar sabendo, por exemplo, que Platão definia o ser humano como um “bípede implume” (está escrito no céu das idéias que é isto o homem!), Diógenes, brincalhão, teria agarrado uma galinha, retirado dela todas as penas, para então acorrer na Academia platônica, berrando: “eis o homem de Platão! Eis o homem de Platão!”

“A figura de Diógenes confina com certo tipo de santo popular, o beato, ‘o louco de Deus’, o peregrino, os portadores de utopias, cuja vida ensina outra vida, proposta alternativa de existência, o modelo de um possível, um dos possíveis do tesouro de possibilidades humanas. (…) Diógenes, ao meio-dia, procurando um homem com uma lâmpada acesa, é um koan perfeito. Como koan é aquilo de Diógenes mandar sair da frente de seu sol um Alexandre Magno que lhe oferecia a satisfação de qualquer desejo.” (LEMINSKI, Vida. Cia das Letras, 2014. Pg. 129-130)

Sem nunca ter ouvido falar em zen budismo, Diógenes agiu um pouco à maneira zen; foi um punk avant la lettre, um poeta do gesto provocativo; foi um koan em carne viva. O paralelo com Bashô, estabelecido por Leminski, afirma a importância do criador de haikais japonês como figura que combate o logocentrismo e a verborragia. Em suma, para Leminski, também ele praticante do zen, criador de haikais e provocador cínico, “o zen é uma fé de artistas. Uma fé que valoriza, absolutamente, a experiência imediata. A intuição. O aqui e agora. A superfície das coisas. O instantâneo. O pré ou post-racional.” (Op cit. p. 143)

V. ECOS DO ORIENTE

Mapeando os ecos do zen e do haikai da cultura ocidental, Leminski revela não só a amplidão de sua erudição literária e sua paixão pela poesia, mas revela também a cultura como uma grande teia, viva, interdependente, de influenciação e interação intensas:

“É de suspeitar odores nipônicos no ‘imagismo’ de García Lorca e na brevidade aforismática do poeta espanhol Antonio Machado. (…) Difícil não desconfiar, de resto, que os poemas-minuto de Oswald de Andrade, micromomentos de superinformação, não tenham inspiração no haikai… Nos anos 1930, até a celebérrima pedra no caminho de Drummond traz consido um certo perfume zen… Poucos criadores brasileiros, porém, prestaram tantos serviços à forma cultivada por Bashô quanto Millôr Fernandes. Via Millôr, o haikai é uma das formas do humor brasileiro de hoje, ao lado do cartum, do picles e da frase de efeito.” (p. 144)

Humilde, Leminski não destaca o óbvio: que ele mesmo é um dos maiores mestres da poesia lapidar brasileira, um gênio dos versos curtos de alto potencial mnemônico, um virtuose na arte do poeminha inesquecível. Ele, que dizia: “Não discuto com o destino / O que pintar eu assino.” Ele, que sobre o “dínamo estrelado da noite” (para citar Allen Ginsberg) soube cravar esta pintura memorável: “A noite me pinga uma estrela no olho e passa.” Ele, que viajou a existência e concluiu: “Essa vida é uma viagem, pena eu estar só de passagem.”

por Eduardo Carli de Moraes [Junho de 2015]

* * * * *

CONTINUA EM UM PRÓXIMO POST SOBRE JESUS & TRÓTSKI…

* * * * *

ASSISTA ALGUNS VÍDEOS (DOCUMENTÁRIOS & ENTREVISTAS):

[youtube id=https://youtu.be/789LFBxnWP4]

[youtube id=https://youtu.be/zkl57-hC3ko]

* * * *

ESCUTE AS LEMINSKANÇÕES CANTADAS POR ESTRELA E OS PEDREDA:

[youtube id=https://youtu.be/UBBEM8xPDwg]

* * * * *

SIGA VIAGEM: 0s 15 melhores poemas de Leminski na Revista Bula – Resenha de Vida na revista Posfácio – Raul Arruda Filho – Um Tumblr dedicado a Leminski – Painel Leminski no Pinterest – Álbum Leminski no Facebook.

Publicado em: 18/06/15

De autoria: Eduardo Carli de Moraes

De Ponta Cabeça Degenerado

Comentou em 15/06/15