“Isso é muito Black Mirror!” – Da utopia de uma “Aldeia Global” (McLuhan) ao distópico tecnofeudalismo: retrato de nossos descaminhos.

- A REDE QUE NÃO CUMPRIU SUA PROMESSA

Em seus primórdios, a Internet nasceu nimbada com a auréola da promessa. Um dos maiores profetas da nova e maravilhosa era de interconectividade que nos foi prometida, o pensador canadense Marshall McLuhan (1911-1980), cunhou nos anos 1960 a desde então sempre citada fantasia de uma Aldeia Global (Global Village). Esta proeza surgida do progresso tecnocientífico nos uniria numa mega-comunidade globalizada única, para além da cisão em Estados-nação, deixando para trás os sectarismos tribais em prol de um novo internacionalismo cosmopolita.

Em obras como “A Galáxia de Gutenberg” (1962) e “Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem” (1964), o filósofo e teórico da comunicação que desenvolveu sua carreira acadêmica na Universidade de Toronto vislumbrou potenciais utópicos para a rede mundial de computadores: um brasileiro e um japonês, p. ex., não mais separados por uma distância geográfica imensa, não estariam mais em lados opostos do globo, mas seriam habitantes da mesma realidade interligada em que o diálogo e a colaboração entre eles (desde que encontrassem um idioma comum) estaria a um chat ou e-mail de distância (e a estes teríamos acesso com apenas alguns cliques ou toques no teclado).

Na década corrente (2020 – 2029), certamente esta Terra Prometida já nos soa bastante ingênua. Quase todos que estudam o panorama global impactado pela WWW – inclusive os mais importantes discípulos e continuadores de McLuhan, como Nicholas G. Carr – estão convencidos que aquele admirável mundo novo não se concretizou. Ao contrário, torna-se muito mais frequente a referência cotidiana ao distópico seriado britânico Black Mirror, criado por Charlie Brooker, diante de eventos atuais que parecem revelar os vários impactos sombrios da Internet.

Enquanto torna-se corriqueira e viral a frase “isso é muito Black Mirror!” – que aliás estampa o dossiê dedicado à série pela Revista Superinteressante – proliferam estudos sobre o colonialismo digital e o tecnofeudalismo. O economista francês Cédric Durand, especialista em “capital fictício” e “economia digital”, é autor de uma das obras de referência sobre este tema emergente (leia um trecho) e tem explorado esta galáxia conceitual em algumas de suas entrevistas que foram publicadas na imprensa on-line brasileira (leia em Outras Palavras).

Em sua resenha do livro de Durand sobre o Téchnofeodalisme – Critique de l’économie numérique (2020), o pensador da geopolítica brasileiro Pepe Escobar elogia o “serviço público crucial” deste livro que “examina a nova Matrix que controla todas as nossas vidas”. Através de outra referência indireta a Neo, hacker-herói da saga criada pelas irmãs Wachowski, Pepe arremata seu artigo dizendo: “eis nosso futuro: hackers ou escravos.” (Asia Times, 2020).

O fenômeno tecnofeudal – analisado também pela camarada Jodi Dean no blog da Boitempo – indica que estaríamos em uma espécie de nova idade das trevas, apesar dos dispositivos hi-tech a nosso dispor. Novos senhores feudais como Elon Musk e Mark Zuckerberg pretendem determinar os destinos de seus bilhões de vassalos sem nunca terem sido eleitos democraticamente por ninguém (nem mesmo pelos acionistas de suas mega-lucrativas corporações – Tesla e Meta, respectivamente).

2. ESTILHAÇOS DISTÓPICOS

O Espelho Sombrio de várias faces a que se refere a famosa série Black Mirror – sala de espelhos quebrados que nos oferece “estilhaços de um presente distópico” – possui dois excelentes intérpretes em Maria Cristina Franco Ferraz (UFRJ), uma das melhores comentadoras brasileiras de Nietzsche (autora de O Bufão dos Deuses) e Ericson Saint Clair (UFF), monge zen-budista e especialista na obra de Gabriel Tarde.

Em obra lançada em 2021 pelas editoras Hedra e N-1, os dois intelectuais – que concederam esta interessante entrevista sobre a obra – focaram suas atenções sobre 5 episódios de Black Mirror e acabaram por realizar uma radiografia completa do mundo contemporâneo tal como se manifesta em Queda Livre, Odiados Pela Nação, Momento Waldo, San Junipero e Volto Já.

2.1 O IMPERATIVO DA AVALIAÇÃO E OS NOVOS APARTHEIDS

Poucos já pararam para pensar na estranha onipresença das cinco estrelas em nossos modos de vida hiperconectados: em inúmeros aplicativos, o cliente/consumidor é constantemente convocado a avaliar através delas os serviços do motorista ou do entregador de comida, ou a dar notas sobre os filmes ou séries que acaba de assistir. O usuário de Uber também é avaliado por seus motoristas, assim como o locatário temporário de um imóvel via Airbnb é julgado por seu hóspede, numa estranha orgia de julgamentos estrelados.

Isto é uma novidade histórica, como aponta o escritor John Green, autor do best-seller A Culpa É Das Estrelas, em seu livro Antropoceno (Ed. Intrínseca): relembrando de uma época em que atuou como resenhista de livros na Booklist e não havia ainda instituído o sistema de estrelas (com exceção, talvez, da rede hoteleira, onde começou-se lá atrás a ser propagada a noção de excelência suprema conectada ao “hotel 5 estrelas”). Green aponta com perspicácia que este sistema foi ganhando terreno de maneira concomitante à digitalização e à proliferação da internet, com o intuito de facilitar os cálculos maquínicos, as análises em massa realizadas por computadores e a governança algorítmica:

“Avaliei centenas de obras para a Booklist — de livros ilustrados sobre Buda a coletâneas de poesia — e, no processo, fiquei fascinado pelo formato da crítica. As críticas da Booklist eram limitadas a 175 palavras, o que significava que cada frase tinha múltiplas funções. Em todas as críticas, o objetivo era apresentar o livro e, ao mesmo tempo, analisá-lo. Nossos elogios precisavam caminhar lado a lado com nossas ressalvas. Na Booklist, as críticas não têm um sistema de avaliação de cinco estrelas. Por que teriam? Cento e setenta e cinco palavras comunicam muito mais a leitores em potencial do que qualquer dado único. A escala de cinco estrelas começou a ser usada em análises críticas apenas nas últimas décadas

Embora tenha aparecido ocasionalmente na classificação de filmes já nos anos 1950, o sistema só passou a ser utilizado para qualificar hotéis em 1979, e não era muito comum em críticas literárias até a Amazon introduzir as avaliações dos usuários. Na verdade, a escala de cinco estrelas não existe para os seres humanos, mas para sistemas de compilação de dados, e é por isso que só se tornou padrão na era da internet. Tirar conclusões sobre a qualidade de um livro baseado em uma crítica de 175 palavras é difícil para inteligências artificiais; por outro lado, avaliações por estrelas são ideais para elas. (GREEN: pg. 11-12)

Em seu livro, ironicamente, Green termina todos os capítulos dando um certo número de estrelas para aquilo que está abordando em cada um de seus ensaios. Cheio de piscadelas irônicas para a pervasiva avaliação estrelada de tudo, Antropoceno nos leva a pensar no quanto comportamentos humanos estão se submetendo aos imperativos da programação algorítmica e o quanto mesmo os relacionamentos afetivos no Baumaniano contexto do amor líquido estão marcados por isto: com um toque dos dedos, posso dispensar alguém no Tinder após um brevíssimo juízo de aparência; se não gostei de algo que o motorista de app falou, posso tascar-lhe 1 estrela (e talvez assim contribuir para sua queda livre nas hierarquias da plataforma); and so it goes.

Em Nosedive – Queda Livre (Temporada 3, Episódio 1, script), Black Mirror

“ressalta os infernos da avaliação onipresente, horizontalmente acionada por todo o tecido social. (…) Na trama, a fim de ascender em seu trabalho e em sua inserção social, a protagonista Lacie Pound (interpretada por Bryce Dallas Howard, a mesma de Manderlay), dedica-se tenazmente a aproximar-se da pontuação virtual superior (cinco estrelas), na média das notas a ela atribuídas por qualquer um com quem cruze, ou literalmente esbarre. Entretanto, por mais que se esforce, Lacie sofre o infortúnio de ver despencar sua avaliação de maneira irrecorrível, por conta de pequenos incidentes triviais e incontroláveis.” (FERRAZ; SAINT CLAIR: p. 16).

O episódio revela uma sociedade onde o declínio da psicanálise e a ascensão dos coachs dão-se de maneira concomitante. Vendedores de soluções para o alpinismo social, os coachs (termo em inglês que aplicava-se anteriormente a treinadores desportivos e hoje ampliou-se para um amplo leque de “técnicos” do sucesso profissional, afetivo, sexual, financeiro etc.) representariam uma nova forma de poder pastoral, como sustentam os autores baseando-se em Foucault e Nikolas Rose:

“assiste-se a uma ênfase crescente no indivíduo dotado de vontade capaz de dirigir sua vida segundo fins calculados. Curiosamente, o sujeito da vontade empoderada depende do olhar judicativo do outro. Tal olhar insere-se na trama do episódio de modo direto: uma lente acoplada aos olhos da personagem é capaz de projetar, no espelho, a própria pontuação e, uma vez voltada para o mundo, acessa de modo imediato a nota dos outros. Fundiram-se portanto o olhar judicativo e o brilho negro das telas virtuais. O julgamento adquire a dimensão de um pesadelo kafkiano. (…) No episódio, as notas são em geral disparadas apontando-se o celular como uma arma em direção ao outro… curiosa associação entre celular e arma que, na atualidade política brasileira, parece mais que oportuna.” (FERRAZ; SAINT CLAIR. Op cit, p. 20)

Podemos afirmar que Black Mirror constrói seus contos, independentes uns dos outros (estratégia que marcou outro seriado muito cultuado, The Twilight Zone), sempre através de uma atenção de seus roteiristas às tendências do mundo real contemporâneo: se afirmamos que Nosedive não é um enredo fantasioso e implausível, mas soa sim como uma descrição de um trending topic da nossa realidade interconectada, para embasar tal tese basta lembrar de fenômenos como o Google Glass, o aplicativo de avaliação de pessoas Peeple e o modo como a extrema-direita bolsonarista utiliza-se de aparelhos celulares como armas numa guerra política.

Como apontado por Ferraz e Saint Clair, a hibridização entre telefone celular e arma de fogo é bem oportuna neste episódio de Black Mirror – faltou mencionar, no entanto, que o cinema brasileiro também tematizou de maneira brilhante isto em Ferrugem, de Aly Muritiba, que em seu enredo e também em seus posters de divulgação torna explícita esta referência.

Outro elemento que vale a pena frisar em Nosedive diz respeito aos critérios para a má avaliação de uma certa pessoa: o que “merece nota baixa”, como bem notado pelos autores, é

“sobretudo a emergência ou a explosão inadvertida de afetos espontâneos e agressivos, tais como sentimentos de raiva, incômodo, desassossego – além de reivindicações -, em uma cultura na qual o sorriso do ícone smile se torna por assim dizer compulsório. Esse ícone emblematiza a pressão pela imagem de felicidade espetacularizada na superfície dos rostos, muito presente em redes de compartilhamento como o Instagram. Essa imagem de aquiescência total, sem rusgar ou tensões, indica bem-estar, sucesso e autoestima, própria ao diminuto grupo de vencedores. Nessa perspectiva, sofrimentos, agruras, fracassos e tensões sociais têm de permanecer fora das imagens: são literalmente obscenos.

A figura smile – igualmente implicada no autoritário e cínico sorria, você está sendo filmado -, pode ser associado à violência predatória do sorriso-esgar Mickey revelado, pelo menos desde o início do século XXI, em filmes como Mulholland Drive – Cidade dos Sonhos (2001), de David Lynch. (…) Ao longo do episódio, Lacie exprime a angústia provocada pela obrigação de ter de se mostrar sempre bem… tampouco há lugar para críticas e tensões. Impera, no entanto, uma luta sem tréguas pela pontuação, uma disputa feroz contra os outros…” (p. 23 e 25)

Tematizando a positividade tóxica, que tem em Barbara Ehrenreich uma de suas melhores intérpretes, o episódio revela a exclusão daqueles que não se adequam ao imperativo da smiley face (esta, manchada de sangue, é sombriamente tematizada também no ícone da graphic novel e nas derivações em filme e série de Watchmen, de Alan Moore e Dave Gibbons).

Trata-se de cercas invisíveis de um novo apartheid vinculado aos interesses do capital financeiro e dos bancos que emprestam dinheiro – ou seja, os rankings de pessoas servem para averiguar a credibilidade, ou seja, as “condições de acesso à dívida: nesse sistema, ter o privilégio de aceder ao endividamento traça a linha fronteiriça entre o poder consumidor e a exclusão, ou a pobreza.” (op cit, p. 29)

No que diz respeito à saúde mental, o Brasil já é campeão mundial em prevalência de transtornos de ansiedade e em números absolutos de casos de depressão é superado apenas pelos EUA. É preciso perguntar o quanto disto tem a ver com o imperativo de avaliação que “promove a introjeção da lógica de funcionamento empresarial” e “inocula nos corpos sensações de inadequação, tristeza e impotência”: “eis uma das faces do que a pesquisadora Cristina Corrêa chamou de ‘sofrer por superfluidez’. Para esses sofrimentos e sensações se oferecem proliferantes rubricas psiquiátricas e novos produtos da indústria farmacêutica.” (p. 33)

Os imperativos de avaliação também incidem sobre a vida acadêmica cada vez mais dominada pela alternativa publish or perish (publique ou pereça). Analisando as ideias de B. Cassin e P. Büttgen em Ideologia da Avaliação, os autores apontam que

“o motor atual da avaliação é a performance, termo que opera magicamente, transformando o mais em melhor, a quantidade em qualidade, o cardinal em ordinal. (…) O modelo de ranqueamento calcado em performances marca a convergência e a circularidade entre novos sistemas de medição acadêmico e a empresa Google. Esta utiliza o algortimo PageRank para hierarquizar a ordem das respostas na página, valendo-se do modelo acadêmico da citação. Os mais clicados são classificados em primeiro lugar, estabelecendo-se o império da doxa, que coloca na primeira colocação os sites mais citados… pelos sites mais citados. (…) Eis como são gerados novos labirintos kafkianos da quantificação produtivista e da opinião tautologicamente autocertificada.” (p. 35)

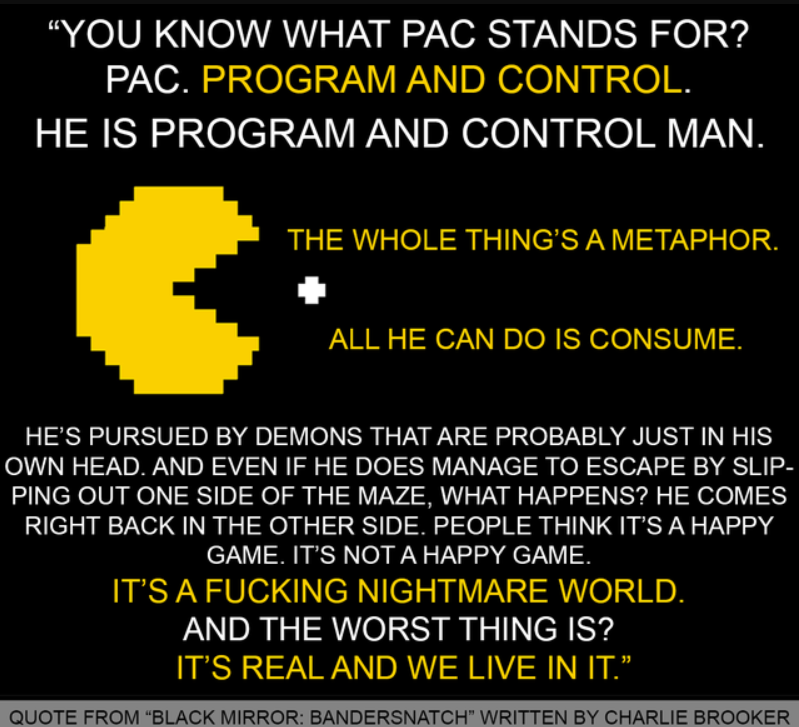

Tudo em Black Mirror sugere nossa perdição em um labirinto que Ferraz e Saint Clair insistem em chamar de kafkiano. Podemos descrevê-lo também em analogia com o icônico game Pac Man, em que o jogador identifica-se com o frenesi de um bichinho que não cessa de mover-se dentro de labirintos onde não cessa de consumir recompensas digitais enquanto foge dos fantasmas. Quando o Pac Man pensa que vai sair do labirinto, a saída mostra-se falsa e ele é re-enviado para dentro deste Samsara digital. Verdadeiro precursor do extremamente viral e viciante Candy Crush Saga, analisado com fina verve satírica por Preciado em um dos artigos de Um Apartamento em Urano, o Pac Man aparece no filme interativo Bandersnatch como uma espécie de emblema de nossa prisão digital:

Um episódio como Nosedive parece indicar que o sujeito hiperconectado, submetido à avaliação onipresente, é uma espécie de PacMan correndo pelos estreitos corredores de um novo labirinto kafkiano em busca de recompensas fictícias: coraçõezinhos de Instagram, curtidas de Facebook, interações no TikTok. Sem as quais o sujeito murcha como uma planta sem água e em busca das quais coloca-se em estado de ansiedade perene.

É da proliferação destes modos de subjetivação que tem nascido as novas monstruosidades da política, os novos fascismos turbinados pelo Zapistão, os novos “tsunamis de demagogia digital” de que nos fala Morozov, os Trumps e Bolsonaros que memeficam a política e viralizam o ódio pelas redes, em um processo brilhantemente exposto em outro episódio lendário da série: Momento Waldo.

3. VOTE WALDO!

“Parem de tornar famosas as pessoas mais estúpidas!” (Stop making stupid people famous!) – este seria um movimento cívico que teria meu apoio. No distópico real, cada vez mais vemos a ubiquidade deste fenômeno: a fusão da celebridade e do cuzão, a fama descomunal dos desprovidos de quaisquer virtudes éticas, artísticas ou cognitivas. Um livro best-seller (escrito por Aaron James) e um documentário por ele inspirado (dirigido por John Walker) realizam uma tentativa de compreensão e teorização sobre a resistível ascensão dos Assholes:

No episódio Waldo, Black Mirror radiografa este fenômeno da estupidez viralizável, da fama dos assholes, da construção social de celebridades através das atrocidades que proferem. Como sabemos, Bolsonaro não inventou nada, não foi inovador de coisa nenhuma: apenas surfou na onda dos cuzões famosos que cagam pela boca para conquistarem engajamento nas redes.

Waldo é um ursinho azul de baixa complexidade, um simplório desenho animado que parece produzido pela Toscographics: não tem nada da complexidade dos CGIs da Pixar ou das deslumbrantes criaturas azuladas do Avatar de James Cameron. Criado por um comediante, Waldo é um trollador de programa de televisão que ridiculariza os políticos que entrevista e que supostamente expressa autenticidade diante de poderosos demagógicos, populistas e posudos. Waldo é uma espécie de versão digital do pivete endiabrado, boca-suja, que xinga fácil e obviamente tem em seu arsenal de ofensas uma boa dose de masculinidade tóxica e de homofobia (um de seus hobbies prediletos é acusar seu de pussy). Poderia ser punk se fosse de fato insurgente, mas não passa de um troll de direita com idade mental equivalente ao valentão pré-adolescente da sexta série.

Segundo Ferraz e Saint Clair, referindo-se a Trump e Bolsonaro, a estratégia Waldo consiste um pouco na noção de que não há publicidade negativa, ideia que se expressa também no “falem mal de mim, mas falem de mim”:

“faz parte do jogo para manter-se em evidência a apropriação da esfera da visibilidade pelo maior tempo possível, criando quase diariamente factoides. A enxurrada diária de factoides, afirmações grosseiras e, em especial, decisões políticas de viés autoritário tem certamente por efeito produzir um estado de anestesia. (…) Trata-se de uma estratégia de pautar os debates midiáticos pela incitação permanente de polêmicas que divertem. Etimologicamente, di-vertir é virar para o lado, desviar os fluxos para outra direção.” (pg. 87)

Waldo expressa um trend da nova sociedade do espetáculo, uma espécie de metralhadora giratória de deboches, ofensas e atrocidades verbais que tem no diversionismo um de seus objetivos centrais (no auge da pandemia, como aponta esta jornalista, houve um “diversionismo contagiante” por parte do desgoverno de Bolsonaro).

Ainda que em Black Mirror o ursinho azul seja claramente uma invenção humana, uma imagem animada produzida tecnicamente e não um humano de carne e osso, expressa a “perigosa ascensão de políticos supostamente anti-sistema, figuras histriônicas, orgulhosas de sua ignorância, sinceridade e falta de decoro.” (pg 89) Forja-se assim esta absurdidade alucinante: figuras como Trump e Bolsonaro, que as empresas mais competentes de fact-checking classificam como mentirosos compulsivos e agentes da desinformação rotineira, podem ser falsamente identificados por boa parte da platéia como sinceros e autênticos.

O que une Waldo e Bolsonaro, duas figuras que podem ser identificadas com o fanático como Amós Oz o descreve, é também o uso absolutamente irresponsável da palavra e a adesão oportunista a uma retórica que serve aos interesses do momento, ainda que seja totalmente incoerente com o que antes se afirmou ou se defendeu. Ou seja, em Bozo ou em Waldo testemunhamos o colapso da

“experiência ética com a palavra (imprescindível à política), para afirmar categoricamente (mas também às vezes cinicamente negar a seguir) asserções simplificadoras de cunho dogmático. (…) Colado a suas crenças, [o fanático] dissolve-se no rebanho e isenta-se daquilo que Hannah Arendt ressaltou como a tarefa imprescindível para a produção da ética e da política: não se submeter a clichês, não ser falado por clichês. Em síntese: tomar para si a responsabilidade e a tarefa de tornar-se autor em sua própria língua.” (p. 93)

Bolsonaro, feito um Waldozinho da crueldade-ostentação, adora repetir slogans e clichês: seu “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos” ou seu “nossa bandeira jamais será vermelha”, para além de não serem nada criativos ou inovadores (recuperam lemas integralistas, nazi-fascistas, macartistas e autoritário-ufanistas), foram repetidos ad nauseam. Incapaz de formular um pensamento original ou de ter uma relação criativa com seu idioma, Bolsonaro tornou-se o papagaio de velhos clichês conservadores, alcançando via redes sociais, com ajuda de bots e perfis fake, uma alta disseminação. Esta conta também com a cumplicidade de uma horda de “repetidores de repetições que surpreenderia a própria Arendt”:

“Exponencializa-se, assim, a banalidade do mal. O repetidor de clichês volta sua sanha agressiva contra o outro, compensando, dessa forma, sua existência esquálida, desprovida de forças vitais criadoras. (…) Waldos preferem apelos emocionais, manifestos na afirmação de frases de efeito, em detrimento do pensamento e da verificação factual. (…) Grosso modo, arriscaríamos afirmar que Waldos não ganham notoriedade porque haveria menos verdade do que antes, mas justamente porque aderem única e exclusivamente ao regime de uma verdade dogmática, sem deixarem espaço para a veridição, outra experiência com a palavra. Nesse sentido, o problema não parece apenas residir na produção e disseminação de fake news, mas sobretudo na violência desse tipo de verdade. Verdade dogmática é o que nunca se posiciona como perspectiva e prescinde de argumentação, esquivando-se portanto de ser discutida, contraposta; em suma, de ser avaliada.” (p. 94-95)

Os Waldos da vida real que chamamos de Bolsominions – recentemente satirizados em canção de Chico César – também podem ser descritos em analogia a Gremlins ou a uma horda de zumbis. Como apontam Ferraz e Saint Clair, a proliferação viral de discursos difamatórios e de retóricas trolladores lembra o filme dirigido por Joe Dante e lançado em 1984: “a partir de uma animal fofinho e inocente, dadas certas condições, deslancha-se a proliferação exponencial de monstrinhos violentos, irônicos e cruéis.” (pg. 51)

O dogma supremo que nutre nestes novos Gremlins ou nesses neo-Bolsozumbis as suas práticas niilistas (Keizer, na New Republic, mostra o Trumpismo como produto de uma “Nihilist Nation) é este dogma: trollar até a morte.

Gabriel Peters, professor do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco, escreveu este interessante artigo sobre a sanha de destruição que está no cerne do bolsonarismo e apontando para a maré histórica em que

“a trollagem de direita se tornou um modo carismático, para muitos, de se fazer política. Como uma espécie de complemento duas vezes mais doentio à cultura do linchamento virtual raivoso e aos excessos do “public shaming”, o troll é aquele que produz enunciados provocativos para se regozijar diante das reações de indignação e perplexidade que gera. Aquela sensação de invulnerabilidade tem um prato cheio para se deliciar aqui, já que, sendo o propósito do troll apertar os botões da raiva alheia, as respostas que recebe dos alvos de sua provocação surgem a ele como vitórias. Se você responde à sua provocação, pensa o troll, você já perdeu.” (PETERS)

“Graças ao sucesso eleitoral de trolls como Trump e Bolsonaro”, como diz Peters, hoje podemos dizer, ao olharmos pelo retrovisor a pandemia de covid19, que mais de 1 milhão de óbitos nos EUA e mais de 700.000 mortes no Brasil foram ocasionados não apenas pela ferocidade do coronavírus mas também pelo fato – notado também por Rodrigo Nunes em O Transe e a Vertigem (já analisado por nós aqui n’A Casa de Vidro) – de que os trolls estão no poder. Sintetizando o profético episódio Waldo Moment, Peters aponta:

“Personagem de animação dublado por um ator, o ursinho azul Waldo leva sua boca suja e agressiva, bem como seu gosto por menções a pintos e peidos, para uma disputa eleitoral por um lugar no parlamento britânico. O bichinho torna-se cada vez mais popular entre eleitores graças aos insultos que dirige aos políticos profissionais, insultos embalados no discurso da raiva populista contra a importância que aqueles políticos se davam. Ao participar de debates televisionados somente para xingar e trollar os demais candidatos, Waldo desacredita o processo eleitoral e a política institucional como tais, contribuindo para instigar uma atmosfera de violência de turba que termina por escapar ao controle do próprio ator que encarnara o personagem no início do episódio, arrependido tarde demais.” (op cit, site da UFPE)

APRECIE TB:

SESC – Populismo e espetacularização da política – Com Pablo Ortellado, professor do curso de Gestão de Políticas Públicas da EACH-USP e coautor do livro “20 centavos: a luta contra o aumento” (Veneta, 2013).

A ser continuado…

Por Eduardo Carli de Moraes para A Casa de Vidro – 2022

APRECIE TAMBÉM:

Publicado em: 15/09/22

De autoria: Eduardo Carli de Moraes educarlidemoraes

2 cometários

Muito bom, Edu!

Gostei da lembrança do PAC MAN, de como mesmo um ícone da cultura pop, cultuado como um simples e inofensivo jogo das primeiras gerações de arcades, pode estar tão carregado de sentidos. E é realmente triste o quão real isto se prova: “Não é um jogo. É um mundo de pesadelo. E a pior parte é que é um mundo real e vivemos nele.”

Este simples jogo poderia bem ser uma versão resumida de toda a saga Matrix e sua extensa discussão sobre o dilema “consumismo desenfreado e ignorância X lucidez e autoexclusão social” / “escravos ou hackers”.

E pra agravar o dilema tem esse poder massacrante do tecnofeudalismo que é a ubiquidade, o que possibilita essa vigília constante e a apropriação maliciosa de absolutamente tudo, criando mecanismos simplistas e viciantes, como a própria dinâmica de um jogo de vídeo game infinito. Assim, um filme, uma série, um livro, que discutem e expõem de forma incontestável problemas sérios de uma sociedade que caminha alienada, alheia e feliz rumo ao colapso, acabam também perdendo muito de seu potencial transformador ao serem resumidos a estrelas, memes, stories, shorts, etc., nos quais os acessos/receitas são revertidos para os próprios tecnofeudos responsáveis pelo problema. E isso quando estas obras não são totalmente desvirtuadas pela mentalidade da idade média que ascendeu na última década (escrava tecnofeudal) ou totalmente soterradas pelos tantos algoritmos que apenas consideram acesso/lucro.

Eduardo Carli de Moraes

Comentou em 20/09/22

Salve, Lucas! Muito obrigado pela leitura atenta e pela participação no debate por aqui. Também acho muitas significativas as referências e reflexões sobre PAC MAN – além de Black Mirror, há um documentário chamado “GIG – A UBERIZAÇÃO DO TRABALHO” que também trabalha com uma referência ao PAC MAN no contexto do que os sociólogos chamam de “gamificação” laboral.

Você se referiu muito bem ao fenômeno da “ubiquidade, o que possibilita essa vigília constante e a apropriação maliciosa de absolutamente tudo” – fico matutando se o nome Uber não tem a ver justamente com este sonho de estar em toda parte, de ser ubíquo, com uma “cobertura” que os serviços públicos não tem. Para o capitalismo de vigilância é um prato cheio.

Concordo plenamente também com seu apontamento: “um filme, uma série, um livro, que discutem e expõem de forma incontestável problemas sérios de uma sociedade que caminha alienada, alheia e feliz rumo ao colapso, acabam também perdendo muito de seu potencial transformador ao serem resumidos a estrelas, memes, stories, shorts, etc.” Considero que estamos vivenciando um esvaziamento e uma superficialização da crítica cultural, da análise das obras, em prol destas práticas apressadas e frenéticas de “estrelamento” e de auto-celebração via selfie. Os sujeitos não fazem a crítica ou análise das obras, mas fazem posts instantâneos e imediatistas que não colaboram com uma apreciação pública mais ampliada de um filme, de um disco, de uma peça. Tudo é memeficado e esvaziado de horizontes temporais mais amplos.

Agradeço outra vez pela leitura atenta e por tua contribuição a este debate! Volte sempre.

Lucas

Comentou em 15/09/22