Os muros do apartheid e os sonhos desfeitos da Paz: “Inch’Allah” e o cinema das esperanças destruídas.

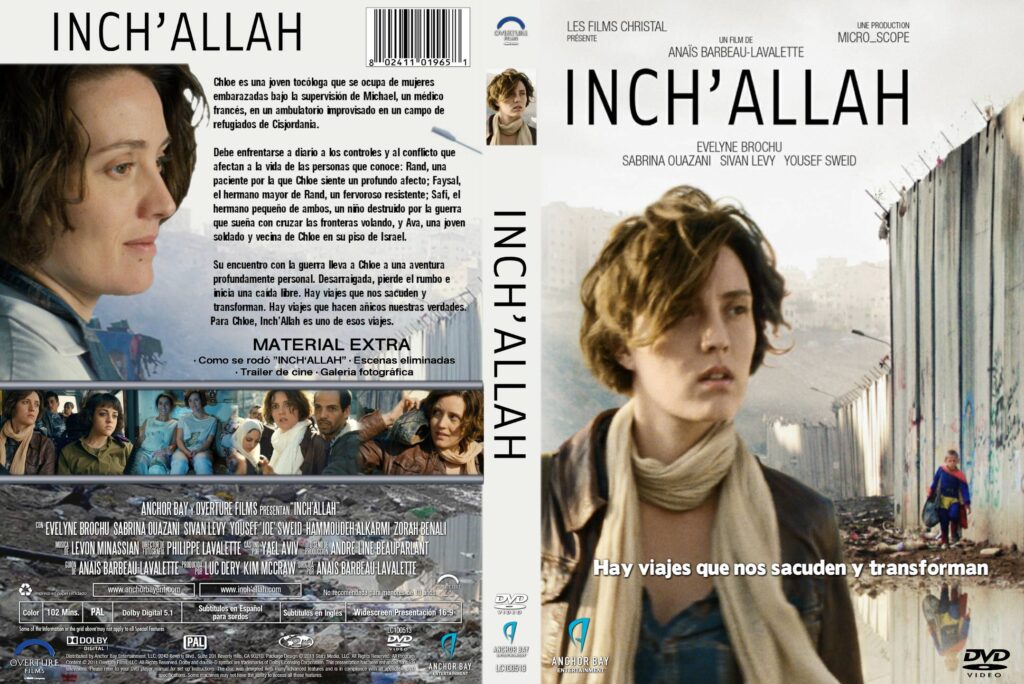

INCH’ALLAH (2012, Canadá, 82 min, de Anaïs Barbeau-Lavalette ) é um filme tremendo – e assisti-lo novamente hoje, em outubro de 2023, enquanto a crise humanitária e os crimes de guerra disparam nos territórios da Palestina e de Israel, é um must. A gente sai da exibição como se tivesse acabado de sobreviver a um terremoto.

Dizer que Chlöe e suas (des)aventuras, maravilhosamente interpretadas pela atriz Evelyne Brochu (também cantora e compositora de Montréal, Quebec ), é uma “montanha-russa de emoções” seria um eufemismo e um péssimo clichê. O que este filme oferece é uma narrativa convincente que atinge nossa consciência coletiva com o poder das imagens para contar uma história que nunca esqueceremos e à qual todos devemos prestar atenção e abrir nossos corações para sermos atingidos por ela.

Tentarei compartilhar os porquês que me levaram a considerar este um excelente filme com uma diretora e uma atriz principal que fizeram trabalhos geniais: a começar pela consideração de Inch’Allah parece urgente e relevante mais de 10 anos após o lançamento. Conta a situação de Chlöe, uma médica canadense que se muda de Québec para o Oriente Médio; ela trabalha em Ramallah ajudando mães grávidas e mulheres com filhos pequenos, tentando desenvolver um trabalho em medicina junto com o grupo humanitário <Crescente Vermelho>, e também trabalhando em instalações das Nações Unidas etc.

Mas, mesmo trabalhando na Palestina, ela mora em Jerusalém, dividindo um apartamento e tendo uma amizade tensa com Ava – que trabalha como soldada do Exército israelense e atualmente está na polícia de fronteira. Vamos colocar assim: Ava trabalha para o estado do apartheid como uma das funcionárias do sionismo, guardando os muros que dividem Israel e a Palestina, e Chlöe é quem precisa passar dia após dia, saindo de Israel e da Palestina, para frente e para trás.

Essa relação é retratada de maneira muito interessante no filme e já faria esta obra valer a pena, mas as coisas ficam ainda mais interessantes quando damos uma olhada nas relações de Chlöe com os palestinos. Chlöe, além da relação meramente profissional de “assistência médica”, acaba fazendo amizade com a família Rand – a mãe de um deles está grávida e prestes a dar à luz o segundo filho. Chlöe está lá para que Rand dê à luz seu bebê com segurança – e no entanto este filme irrompe em nossas consciências sem piedade, destruindo nossas esperanças, uma após uma.

Isto é o cinema que se eleva à sua tarefa de poder – não uma arte que “retrata” ou “espelha” a chamada Realidade, mas que se manifesta como poder de agir, potencialidade de agência.

Este filme foi para o meu gosto uma das experiências mais explosivas que já vivi: certas cenas explodem a nossa indiferença com impiedade – uma mãe corre para o hospital, mas o bloqueio israelita impede a sua passagem, ela entra em trabalho de parto na traseira de um carro no meio de um engarrafamento. Nada ao seu redor servindo como aparelho de recepção para o recém-nascido no mundo humano através do ambiente hospitalar, com médicos e enfermeiros, com instalações e remédios apropriados etc. A “escalada” de violência de Outubro de 2023 entre Israel e Hamas que, mais uma vez, desceu em espiral até Israel desencadear poderes militares genocidas contra a Palestina enviada aos extremos das condições de vida “oprimidas”.

Inch’allah merece ser visto porque fornece profundidade e largura, carne e emoção às pessoas oprimidas que vivem na Palestina. Está disponível para espectadores que não desejam escapismo, mas que se esforçam para aprender sobre o mundo e como agir com sabedoria.

Este filme começa e termina com uma explosão tremenda, e é uma estrutura narrativa genial: é a mesma explosão – uma pessoa explodindo em pedaços num ataque terrorista suicida – e ainda assim a explosão no final tem um significado transfigurado. Possui camadas de significado que estavam ausentes nas primeiras cenas.

O que Chlöe vive, em sua carne e osso, se assistirmos com bastante empatia , nos envia em uma jornada onde não podemos julgar a primeira explosão do filme como o mesmo evento que a última explosão – e ainda assim, eles são o mesmo acontecimento, contado no início e no final de uma narrativa.

O filme provoca reflexões sobre trabalhos que precisam ser realizados, mas que são bastante difíceis, nojentos ou muito estressantes para o ser humano comum aceitar. Não deveríamos chamá-los de Bullshit Jobs, na linguagem de David Graeber, porque também são algo que poderia ser denominado empregos quase impossíveis – que também extremamente relevantes. A protagonista do filme é uma canadense de Quebec que trabalha como médica na Palestina e sofre um grave trauma pelo que vive lá. Simplificando: “é um trabalho sujo, mas alguém tem que fazê-lo”, todos vocês já ouviram esse mantra antes, mas na maioria das vezes não podemos ter acesso à experiência traumática vivida pelas pessoas que fazem essas tarefas quase impossíveis. Então entra no cinema, e a arte em geral, para nos mediar a experiência vivida do outro, para torná-la compreensível para nós.

A sujeira do trabalho em questão reside na esfera política: ela é uma médica em uma sociedade de apartheid governada por patriarcas, e onde em torno de seu fundamentalismo religioso surge uma cabeça feia e violenta. Ela logo descobre, ao chegar para trabalhar na assistência médica, que a Palestina está cheia de crianças, enxames de crianças girando como pequenos tornados à sombra do Muro. Crianças brincando com revistas pornográficas, andando descalças entre ruínas e escombros. Crianças que crescem com rifles e tanques de um exército inimigo que os ameaça constantemente.

Eles são crianças indisciplinadas, anárquicas e perversas – o que significa que Israel deveria ter permissão para massacrar aos milhares? A infância, por mais indisciplinada que seja, e mesmo que se aventure na Intifada, nunca deve ser tratada como incurável – são apenas principiantes! – nem como sacrificáveis pelos poderes que se consideram no direito de assassinar crianças às dúzias com os seus mísseis e bombas de alta tecnologia.

Neste filme, não há nada de cafona [kitsch] na infância. No meio da exibição, o espectador leva um soco no olho. Isso, claro, por reacção em cadeia, atinge-o no cérebro – e depois sacode o seu coração de qualquer bolha confortável de esquecimento misericordioso sobre o que o apartheid realmente significa para aqueles que o sofrem. Explodiu na tela uma lição sobre crianças palestinas sob o apartheid.

Nem Chlöe nem nós seremos os mesmos depois de testemunhar tal evento. O cinema é um grande aparato para chegar ao concreto, para descer das abstrações por vezes muito elevadas da filosofia, e quero abordar mais detalhadamente o trabalho da nossa protagonista, por exemplo, os pontos de verificação [check-points] pelos quais ela tem que passar: poder passar pelas barreiras oferece-lhe um sentimento de privilégio misturado com o de vitimização – porque ela, em solidariedade com os palestinianos, também é humilhada e stressada pela imposição armada israelita de pontos de controle para entrar e sair de Israel.

Porém ela é uma mulher branca do Canadá, fazendo um trabalho humanitário, e os operadores do Estado do Apartheid não têm muitas razões para suspeitar que ela ajuda jihadistas armados, por isso ela passa por eles com relativa facilidade… até o dia – aí vem o soco nas nossas retinas, a agressão a nossos corações cheios de empatia – quando um dos garotos que ela conhecia é esmagado e assassinado sob o tanque do inimigo. Chlöe será então levada a ajudar os palestinos na denúncia deste horror através de cartazes colados por toda a sangrenta “terra santa”…

A infância aqui – a infância palestina – quebra a cena e demanda o palco – e grita de raiva em nossas mentes. O filme transmite toda conceituação do horrorismo que tem na pensadora italiana Adriana Cavarero uma de suas melhores decifradoras.

Boa parte do filme é sobre o trauma que a morte dessa criança causa em Chlöe. Sua mãe, em uma videochamada, percebe que a filha médica está deprimida e meio calada. A mãe faz perguntas comuns sobre o que aconteceu? e o que está acontecendo, mas ela se recusa a falar.

O trauma da morte violenta do outro, no caso, um garoto palestino com quem ela acabara de “brincar” – num estilo bem homo ludens, em meio às pilhas de escombros, fingindo que estavam ligando para o primeiro-ministro de Israel através de uma bota abandonada feito para parecer uma linha telefônica diplomática. Ela se lembra de brincar alegremente com aquele garoto que acabou de testemunhar a ser transformado em cadáver pela matança – banalidade do mal – perpetrada pelos tanques de Israel.

Tarkovsky nos fez sofrer Ivan, criança perdida em meio ao caos da guerra; Anais Barbeau Lavalette, em seu filme, faz sua protagonista sofrer seu próprio “Ivan palestino”, e nós com ela. Ela teme – podemos sentir isso tão fortemente na maravilhosa atuação de Eveline, com um rosto de pathos expressivo que não pode deixar o espectador imperturbado – que outras tragédias acontecerão a outras crianças.

Ela descobre, e com a sua descoberta o filme nos entrega o fato: uma pluralidade de crianças, e as mulheres que as deram à luz, estão terrivelmente ameaçadas ou concretamente torturadas por esta situação de apartheid. Não importa o quanto Chlöe tente, é claro, ela é impotente para mudar radicalmente a situação. Mas ela tem o télos da cura, ela ajuda a curar os doentes, a remendar os machucados, em meio ao sangue e ao sofrimento – o trabalho de Sísifo de um médico na Palestina.

Não é uma heroína da Marvel. Ela não tem efeitos especiais concedidos pela equipe de CGI de Avatar. Esta mulher canadense de carne e osso, extremamente bonita em seu rosto dinâmico e perturbado por traumas, está lutando com uma tarefa que pode esmagar tanto sua mente e sanidade mental que ela acabará gritando “mamãe, me leve de volta para o Canadá – agora mesmo!”

A terrível tragédia a impele a partir. Antes de conhecer nossa protagonista, o filme começava com um prelúdio – em Israel, vemos uma criança no que parece ser um mercado e um café, e depois “boom!”; portanto, aqui estão provas suficientes de que este filme não afirma que apenas as crianças palestinianas são vítimas, mas aborda os terríveis males que se abatem sobre os jovens de “ambos os lados do Muro” dentro deste regime de apartheid e de ódio religioso sectário.

Mas também não devemos confundir a mensagem com seu final explosivo. Nos capítulos finais, Chlöe não consegue ajudar no parto do bebê de Rand. Preso em um engarrafamento causado pelo bloqueio do Exército israelense, o nascimento improvisado na traseira do carro azeda. Quando Chlöe corre para levar o recém-nascido ao hospital, o bebê morre em seus braços. Ela despenca em lágrimas. Há poucos momentos ela tinha acabado de gritar com o soldado que não estava deixando passar a médicoa e a mãe em trabalho de parto – e o soldado usou seu rifle para silenciá-la e mandá-la embora.

(CONTÊM SPOILERS.)

Este filme nos ensina lições profundas e importantes sobre o processo de transformação do “homem-bomba suicida”. Ninguém nasce homem-bomba, torna-se uma “coisa”dessas depois de uma trajetória de vida que precisamos compreender em vez de apressadamente condenar. O filme dá corpo e contexto ao devir de uma pessoa que se metamorfoseou em terrorista-suicida: nos ensina como Rand pôde se tornar uma pessoa-bomba por causa de todos os traumas impostos a ela pela vida sob o apartheid.

Esta mãe com esperanças despedaçadas, cansada de ver crianças morrendo prematuramente, massacradas pelos israelenses e vistas como “danos colaterais” da “guerra santa do sionismo contra o eixo do Mal e os novos nazistas” do Hamas, acaba se tornando o que a mídia corporativa chamaria “um terrorista”. O bebê morto de Rand irá sempre assombrar a mente de qualquer pessoa que tenha visto este filme e se atreva a expressar opiniões e julgamentos sobre Israel e a Palestina.

Através da experiência estética de Inch’Allah, poderíamos dizer que a gente pôde sofrer o que Rand sofreu no processo de se tornar capaz daquele ato de terrorismo suicida e homicida que nenhum mal interno ou inato em sua essência a levou a cometer.

Sua maldade só é explicável pelas experiências vividas pelas quais ela passou, e sua justificativa religiosa pode ser delirante, mas a opressão que lhe foi imposta é super real – sim, ela pode estar se matando por um Deus que não existe, enquanto mata civis em Israel, incluindo outras crianças, deixando outras pessoas traumatizadas, inclusive outras mães dilaceradas ao longo desta triste trilha de agressão imparável. E, portanto, sim, seu ato pode ser julgado como profundamente maligno. Mas devo insistir nos “mas…”

Mas… a história que o filme contou nos faz entender Rand melhor o que aconteceu com a pessoa que se tornou o que é chamado de terrorista. Este conhecimento da pessoa-personagem que passou por um devir que a extremizou é mediado por Chlöe, diplomata artística entre dois mundos em guerra. De alguma forma conhecemos Rand e Ada através da mediação de Chlöe, vimos o abismo e os muros que as separam, e testemunhamos como o fracasso também traumatiza Chlöe – afinal, uma médica impotente, cidadã silenciada, fracassada como ativista de direitos humanos, batendo em retirada etc.

Mas… o bebê morto de Rand, nos braços de Chlöe, explode na tela e se imprime em nossa experiência vivida mediada pela arte. E então poderemos compreender a raiva e a fúria de Rand como uma mãe que sente que o seu bebê foi morto por um sistema que ela decidiu agora destruir. É terrível ver Rand se enfurecer contra Chlöe, em cruel ingratidão, “volte para sua terra, vadia!” – mas devemos compreender que em vez de um luto silencioso ela escolheu explodir em rebelião, em auto-sacrifício, num banquete de morte – o que para ela talvez abra as portas do Paraíso, Inch’Allah. A esperança fiel de que talvez Alá proporcione a ela e aos entes queridos um Paraíso na vida após a morte para reuni-los a todos é incorporada aqui nesta jovem mãe que só chega a extremos éticos como uma pessoa-bomba por causa das opressões e traumas sofridos.

Neste tremendo e impactante filme, Inch’Allah, temos todo o poder de uma forma de arte – o cinema! – colocados ao serviço de destruir esperanças e pintar a destroçada a paz, tudo a fim de nos ajudar a ver melhor uma maneira sábia de sair desta confusão.

A obra pode ser lida como uma parábola do círculo vicioso em que nos encontramos, mais uma vez, encerrados e nele perdidos enquanto vão se produzindo matanças tão terríveis. Aprender a sair deste círculo vicioso é uma tarefa não só para palestinianos e israelitas, mas para a humanidade – e ateus, agnósticos, céticos e pessoas sem fé também devem ser convidados e bem-vindos a participar num debate sobre como construiríamos um círculo virtuoso fora deste terrível banho de sangue ao qual voltamos e voltamos. Enquanto cada seita afirma ter Deus ao seu lado.

E, no entanto, apesar dos bebês mortos, dos pré-adolescentes esmagados debaixo dos tanques, dos médicos traumatizados que voltam para o Canadá e das mães palestinas terrivelmente machucadas que se tornam homens-bomba afiliados ao Hamas, este filme tem a ousadia de nos fornecer algum horizonte para melhoria. Com alguma pequena utopia de contrabando, alguns pequenos raios de luz por um buraco na parede, Inch’Allah não soçobra em niilismo. Recusando o desespero total, o filme ensina e dá a pensar sobre ação radical de ruptura, mas também sobre trabalho social realizado com resiliência corajosa. Isso nos leva aos extremos da agência e nos aquece com a narrativa do trauma heróico de trabalhos fracassados, ainda assim nos deixando maravilhados com a insistência desses novos Sísifos. Eles continuam fazendo os trabalhos impossíveis. O que seria de todos nós sem aqueles que se dedicam às causas perdidas?

Uma pequena pedra na mão de uma criança palestina oprimida, que insiste em batê-la contra o muro da sua prisão, parece conseguir abrir buracos – por pequenos que sejam – nos muros do apartheid. E um olhar humano curioso, ainda maravilhado com o mundo, ousando um olhar que desafia muros de concreto e arames farpados, aventura-se numa visada de um horizonte melhor. Em seu horizonte – o filme se recusa a retratá-lo com uma câmera subjetiva, optando por focar no olhar da criança olhando pelo buraco na parede – há algo digno de nosso esperançar, como Paulo Freire ensinou: não esperança como espera paralítica, mas esperançar-como-verbo-de-ação, como motor para desencadear ações transformadoras contra todas as formas de opressão e apartheid. No seu ponto de fuga o garoto talvez veja, através do buraco na parede, algumas árvores banhadas pela luz do sol que brilha sobre todos nós.

Eduardo Carli de Moraes

Amsterdam, October 23th 2023

<This article is also available in English>

YOU MIGHT ALSO LIKE:

Amid Israel-Hamas War, Revisit ‘Shattered Dreams of Peace’

SAIL INTO THE PIRATE BAY:

DOWNLOAD THE FILM <TORRENT> <SUBTITLES>

DVD Rip – AVI – 1.474 Kbps

672 x 288

Frame Rate: 23.976 FPS

File size: 1.364 Gb

SHARE YOUR LOVE LIKE A FEVER:

Publicado em: 24/10/23

De autoria: Eduardo Carli de Moraes educarlidemoraes