Um elogio fúnebre à esplêndida atriz Gena Rowlands (1930-2024) e uma celebração de “Uma Mulher Sob a Influência”, obra-prima de Cassavetes

“The greatest location in the world is the human face.” – John Cassavetes

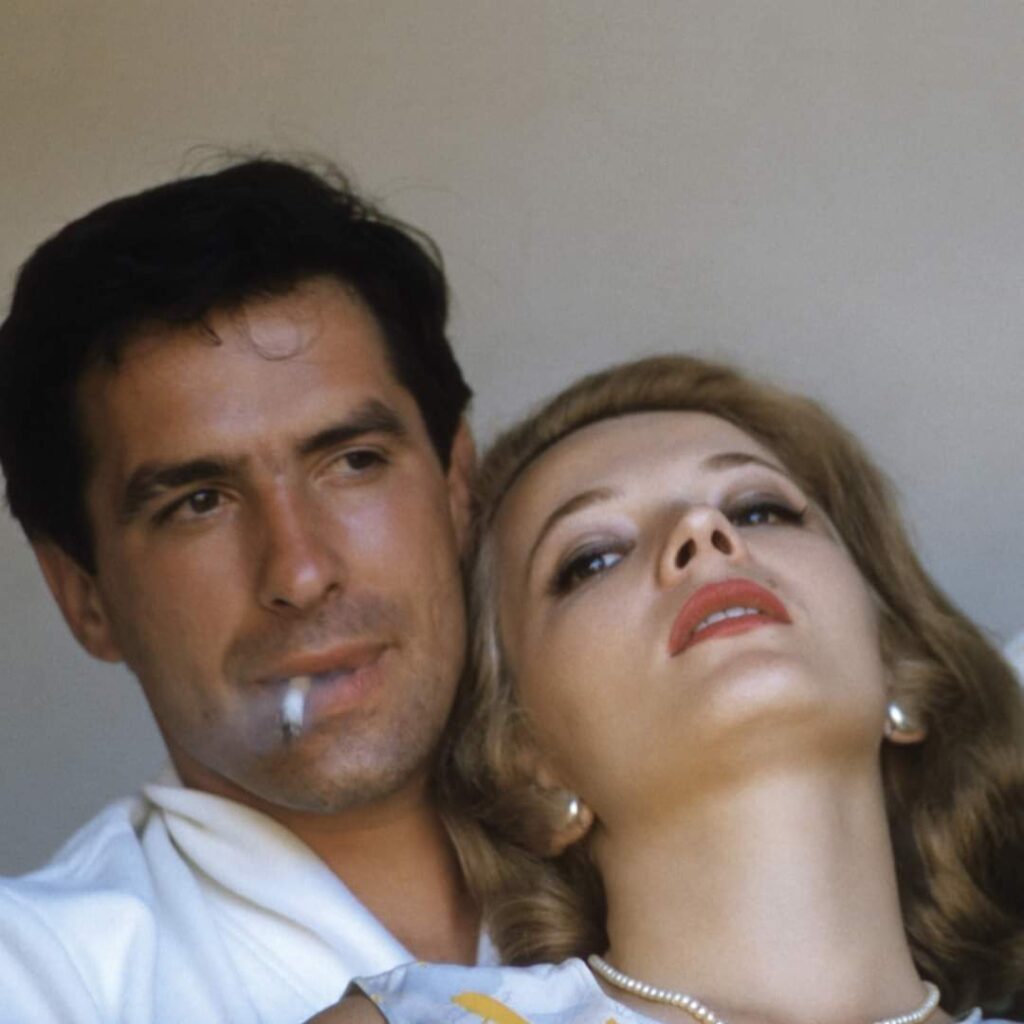

Falecida após mais de 94 rotações terrestres de seu corpo ao redor do Sol, a atriz Gena Rowlands (1930-2024) deixa aos terráqueos um legado artístico difícil de expressar em palavras. Até porque a expressão corporal e facial dos grandes gênios da atuação resiste a ser traduzido em matéria verbal. Seu também falecido esposo e colaborador John Cassavettes (1929-1989) chegou perto de acertar em cheio na mira quando disse que “a melhor locação do mundo é a face humana”, uma frase que se torna mais compreensível para quem já assistiu maravilhas que Cassavettes e Rowlands pariram juntos como Faces (1968), A Woman Under The Influence (1974), Opening Night (1977), Gloria (1980), Love Streams (1984).

O rosto de mil expressões de Gena Rowlands, para evocar aqui uma alternativa ao “herói de mil faces” de J. Campbell, parecia ser de fato a “locação” predileta do cinema cassavetiano. E o cineasta (ele mesmo um excelente ator, como se viu em clássicos como O Bebê de Rosemary de Polanski), se esmerava em provocar na esposa uma plêiade quase infinita de expressividades da carne, de comunicações pelo rosto, de signos do corpo. Gena Rowlands, usando como instrumento o supra-sumo da finitude e da limitação espaço-temporal que é um organismo humano, soube nos mostrar que havia nele a vocação do infinito incrustado no finito, a chance do incontável exercida no cerne do limitado.

Em recente necrológio publicado na Folha de São Paulo, Bruno Gheti relembrou Uma Mulher Sob a Influência afirmando que “Rowlads fez ali uma performance totalmente memorável. Tanto é que hoje o filme costuma ser apontado como o ápice de Rowlands na tela, mas não apenas. É também visto por muitos como a maior performance já apresentada por um ser humano no cinema. Rodado na própria casa dos Cassavetes, no esquema de cooperação de amigos habitual, o longa traz a atriz como uma dona de casa mentalmente perturbada —aliás, personagens com os nervos em frangalhos eram a grande especialidade de Rowlands. Seu marido, muito ciente disso, criou uma notável galeria de personagens sob medida para seu talento. E que a imortalizariam.” (LEIA O TEXTO NA ÍNTEGRA)

Alguns anos atrás, ao escrever o texto abaixo sobre este filmaço que sempre reverenciei como um dos melhores dramas a que já assisti, arrisquei algumas reflexões também sobre a loucura em um sentido anti-psiquiátrico e anti-manicomial, a loucura como uma ousadia perigosa de quem sai das caixinhas pré-fabricadas do que se impõe como norma. Penso que Gena Rowlands também soube expressar-se rompendo com as gaiolas do comportamento normalizado e disciplinado, com uma provocatividade que só os artistas salutarmente desviantes nos proporcionam.

“As pessoas só têm charme em sua loucura, eis o que é difícil de ser entendido. O verdadeiro charme das pessoas é aquele em que elas perdem as estribeiras, é quando elas não sabem muito bem em que ponto estão. Se não se captar aquela pequena raiz, o pequeno grão de loucura da pessoa, não se pode amá-la. (Aliás, todos nós somos um pouco dementes.) Ele pode assustar, mas, quanto a mim, fico feliz de constatar que o ponto de demência de alguém é a fonte de seu charme…” Gilles Deleuze, “ABCDário”

Não se trata de “glamourizar” a loucura, nem de negar que ela implica cruéis graus de sofrimento, mas de se reconhecer que certo charme emana sim destes seres que destoam da norma, rasgam suas máscaras de conformidade e ousam ser originais em meio à clicheria e à normopatia reinantes.

A Mabel que Gena Rowlands encarna de modo tão visceral em A Woman Under The Influence é assim: uma “birutinha” adorável, que conquista o carinho da platéia bem mais que qualquer um da “manada dos normais” (para usar uma expressão de outro maluco-beleza, Sérgio Sampaio, ele mesmo tão inspirador do raul-seixismo).

O clássico de John Cassavetes transborda empatia no retrato desta mulher afável, carinhosa, espontânea e brincalhona, inadaptada aos entornos sociais repletos de graves engravatados e dondocas peruas embonecadas.

Frisa-se com insistência o quanto Mabel se entende bem com as crianças: é que ela também é uma. Apesar de crescida. Há algo na espontaneidade e na franqueza dos pimpolhos que a atrai bem mais do que as pomposidades e solenidades dos adultos. Aqueles que a acusam de louca provavelmente o fazem diagnosticando “infantilidade” e “tendências regressivas”. De certo modo, ela de fato se recusa a crescer. Ou não acha que maturidade seja sinônimo de gravidade. Nietzsche: “Maturidade do homem: significa reaver a seriedade que se tinha quando criança ao brincar.” (Além do Bem e do Mal, #94)

Mabel vê com boníssimos olhos a alegria em sua forma mais autêntica (a infantil) e convida todos ao redor para dançar na roda, entrar na brincadeira, vestir fantasias, dançar um balé, encarnar o Cisne de Tchaikovsky num bailado de quintal…

Mas os respeitáveis “maduros”, com sorrisos enferrujados, que só tem olhos para o próprio umbigo, desaprenderam a arte da jovialidade e da cordialidade, sentem-se desconfortáveis perto de uma mulher que quer brincar de roda, imergir e se esquecer no brinquedo, enquanto os outros obcecam com mercados de trabalho, bolsas de valores e casacos de pele…

Uma famosa tese freudiana sustenta que a vida civilizada exige uma repressão instintiva que os sujeitos sentem como mal-estar. Deste mal-estar na civilização decorria uma espécie de nostalgia da barbárie, uma saudade de um estado sem tantas leis e proibições, onde o desejo pudesse se manifestar em sua espontaneidade ao invés de ser sempre metido detrás de coleiras e correntes.

É o que alimenta os sonhos anarquistas, e muitos dos que são taxados como loucos dariam, se pudessem teorizar, ótimos Bakunins. Gosto da idéia suplementar à de Freud (creio que do Marcuse) de que nem sempre o grau de repressão que vige numa sociedade é necessário para sua conservação: muitas vezes, é pura opressão de uma classe sobre outra, uma sobre-repressão que poderia muito bem ser extinta sem que a civilização desmoronasse. Tudo o que iria desmoronar é uma classe que se sustentava por cima ao manter outra debaixo da sola de seu sapato. Mabel é esta insurgente, em micro-escala, contra os horrores da mais-repressão.

Mas o que vemos no sensível e cálido retrato de Cassavetes, em um de seus trabalhos mais lindos, dirigindo sua então esposa Gena Rowlands, é mais a descrição um destino individual, que não se alça jamais a generalizações e digressões como estas que arrisco aqui. O filme é um legítimo drama doméstico, repleto de pequenas e grandes violências conjugais, que nos apresenta a um casal que jamais conseguiremos apagar da memória, tamanho é o afeto que ele nos conquista.

O espectador mais sensível pode até se chocar com as cenas de pancadaria doméstica que Cassavetes mostra com tanta crueza: o maridão encarnado por Peter Falk (célebre por encarnar o detetive Columbo na série de TV dos anos 70), não é exatamente um cavalheiro de mil gentilezas. Não é raro que fale com voz autoritária e ditatorial, como na cena em que ordena que a esposa modifique seu comportamento na mesa de jantar. Em várias brigas, desce o tapa na cara de Mabel. Lá pelo fim do filme, o sangue chega a gotejar da mão cortada da esposa ferida.

O curioso é que Mabel não pareça odiá-lo por isso. Não corre rumo ao divórcio. Talvez seja um componente masoquista em sua personalidade. Ou talvez ela sinta-se vivendo num mundo em que os corações estão tão enregelados, tão inexpressivos, que goste de sentir os arroubos do marido, ainda que sejam de fúria: é como uma intensa prova de vitalidade emocional.

Mabel, criatura mais dionisíaca que apolínea, mais criança que camelo, mais do êxtase que da resignação, acaba entrando em choque com certos padrões sociais. Não surpreende ninguém que a escolha que tomam aqueles ao seu redor é apelar para a psiquiatria. Espectadores como eu acham isto uma atitude totalmente desproporcional ao suposto “mal” que a acomete: afinal ela não é nenhum bicho-de-sete-cabeças!

Ao invés de se filiar aos pró-hospício, Cassavetes escancara o quanto o pai de Mabel é um monstro de frieza; o quanto a sogra é uma megera histérica; o quanto alguns amigos da família são personalidades “encouraçadas”, para falar a linguagem de Wilhelm Reich.

Contra o médico, com suas seringas, que quer “domá-la” e arrastá-la para o hospital, ela constrói um escudo, um vade retro satanás. E o que ficou indelével, ao menos para mim, é a imagem de uma Mabel carente de amor, com anseios de intimidade e entrega, mas que não encontra o que procura em meio aos rostos glaciais daqueles que, por fim, a empurram para o sanatório.

A genialidade do filme se mostra no retorno dela, quando o maridão exorta Mabel a voltar a ser ela mesma, a lançar no lixo a polidez e a “boa-educação”, clamando para que ela possa permitir-se, de novo, ser a menininha peralta que sempre havia sido. Talvez porque sinta que a psiquiatria e seu séquito de horrores (eletro-choques e outras simpaticíssimas táticas de disciplinamento e conformação) procurou extirpar de Mabel aqueles traços de personalidade que a tornavam única.

Tentou-se uma des-individualização forçada: um hospício é uma fábrica de animais de rebanho, que tenta transformar os leões em cordeiros, as crianças indomáveis em ordeiros camelos. Mas a mulher amada, quando privada de seu “ponto de demência”, de onde emana seu charme, reduzida às máscaras que lhe exigem que porte, impedida de expressar sua individualidade mais íntima, é uma mera sombra exangue em relação àquela criatura flamejante-de-vida que agia sem as travas do limitante senso comum. Mas ela retorna, e com ela os afetos inflamados que vigem entre esse casal. Entre a loucura ardente de vida e a normopatia glacial dos semi-mortos, eles escolhem a primeira senda. E escolhem bem.

Eduardo Carli de Moraes

A Casa de Vidro

Agosto de 2024

Saiba mais: Criterion Collection – BFI – BFI 2 –

Publicado em: 19/08/24

De autoria: Eduardo Carli de Moraes