Reinventando a linguagem fílmica do thriller psicológico: sobre “Os Fragmentos de Tracey” (Canadá, 2007)

Os dilemas e dramas da psiquê adolescente, os conflitos intergeracionais que opõem o jovem a seus pais, a problemática situação escolar em contexto de bullying e possibilidade de mass shooting, a mutação identitária em fast forward que é típica desta fase da vida, são temas que já renderam muitos filmes interessantes: dentre eles, Gus Van Sant com seu Inquietos (Restless), Larry Clark com seu Kids, Asia Argento com Incompreendida são alguns dos exemplares que mais aprecio e que mais fortemente deixaram marcas na memória. Estes filmes, no entanto, aderem a uma estética mais estritamente realista e não buscam inovações formais radicais.

Em 2007, o cinema canadense gerou esta obra extraordinária para a evolução da linguagem fílmica em contexto digital que é “Tracey’s Fragments”, dirigido por Bruce McDonald (que já havia realizado filmes marcantes como Hard Core Logo em 1996) e baseado no livro de Maureen Medved. O diretor, após ler o romance, considerou-o como “uma versão contemporânea de O Apanhador no Campo de Centeio de J. D. Salinger” (best seller protagonizado pelo adolescente Holden Caulfield).

Foi um ano espetacularmente incrível para a jovem atriz Ellen Page (hoje um homem trans que quer ser chamado pelo prenome Elliott). Em 2007 ela encarnou, em Juno (de Jason Reitman), os desafios de uma gravidez indesejada e também deu carne a Tracey Berkowitz, a protagonista de um filme que levou a fragmentação do ecrã a extremos perigosos, mas que conseguiu, a meu ver, excelentes resultados.

Aos 15 anos de idade, Tracey é flagrada pelas dezenas de olhos artificiais das câmeras em uma situação de vida pra lá de problemática. Seu pai considera ela e seu irmão Sonny como “acidentes” e sua mãe está muito mais interessada em TV e cigarros do que em escutar a filha. Tudo se agrava quando o seu irmãozinho Sonny, que vinha apresentando estranhos sintomas – o menino late como um cachorrinho, e os pais atribuem isto a algum tipo de “hipnose” que Tracey, feito uma prankster, teria realizado com o caçula – torna-se um desaparecido.

A desaparição de uma criança ganha contornos mais dramáticos devido ao contexto geográfico-climático: o filme se passa na friaca violenta do inverno canadense, em Winnipeg, não faltando referências, nos diálogos entre os personagens e também na coloração bleak do filme, aos rigores de um clima repleto de fenômenos como snow blizzards e frostbite.

Na escola, a via-crúcis cotidiana de Tracey Zerowitz (este é o apelido que ela dá a si mesma, brincando com a ideia de ser um zero-à-esquerda na sociedade) é descrita com uma série de fragmentos de um bullying centrado na zoeira que mais lhe lançam à cara: “Tracey sem-tetas!” (kkk) (em inglês, a ofensa é “titless!”). Em uma das cenas, uma folha arrancada dum caderno chega às mãos de Tracey, repleta com ofensas e apelidos maliciosos que o sadismo de seus colegas lhe direcionam.

Há algo de Cobainiano nesta personagem: ficamos com a sensação de que para Tracey a high school é o equivalente de um dos círculos do Inferno de Dante, a família sendo outro dos círculos infernais inventados por um deus-das-carnificinas para sua tortura. Há uma vibe meio grunge no filme, apesar da trilha sonora ser propulsionada pela fina flor do indie rock do Canadá – com destaque para várias canções do Broken Social Scene e uma bela releitura de “Horses” da Patti Smith realizada pelo Land of Talk.

https://www.youtube.com/watch?v=s5FrS5aQc50https://www.youtube.com/watch?v=Fa30bdEXNeMhttps://youtu.be/XrV14ujN4pw

O filme chega a arriscar uma subtrama de comédia romântica, quando o novo garoto chega à escola e Tracy começa a fantasiar que ele um dia será o ícone punk Billy The Zero, a resposta canadense a Lou Reed. As fantasias de amor de Tracy Zerowitz, envolvendo façanhas culturais ao lado de um garoto esquisitão, meio bad boy, que lembra um Johnny Thunders aos 16, serão impiedosamente destruídas pela realidade. Este moedor de sonhos que chamamos de real é mostrado no filme a produzir uma Tracey estilhaçada, reduzida a cacos pelos muitos traumas concentrados em seus poucos anos de vida.

O gênero em que “Os Fragmentos de Tracey” melhor se enquadra talvez seja o thriller psicológico: é evidente que o filme quer mostrar a confusão mental, a angústia e o senso de inadequação da personagem enquanto ela atravessa traumas e castigos. Considerada culpada por desencaminhar o irmão Sonny, que pegou a mania aporrinhante de imitar os latidos de um cão ao invés de falar como gente, os pais a condenam a 3 meses grounded, impedida de ir e vir, “plantada” na prisão familiar.

Também a coagem a ir ao psiquiatra e colam a ela o diagnóstico de desordem de personalidade borderline (transtorno de personalidade limítrofe). Uma das surpresas do filme é que este psiquiatra é interpretado por um ator homem em drag, numa esquisitice que faz o filme dialogar com as performatividades queer. Desde aquela época hoje longínqua, a Srta. Ellen que hoje é o Sr. Elliott já tematizava, em sua performance, a ruptura com a estrutura binária de gênero, apostando numa certa androginia, numa travessia mais fluida entre os pólos do masculino e feminino.

Prefigurando a conversão de Elliott Page em um novo ícone da transexualidade, um dissidente de gênero que evoca destinos semelhantes como o de Paul Beatriz Preciado, Ellen Page em Fragmentos de Tracy já é uma figura queer, acusada de “não ter tetas” como uma mina normal pelos diabinhos da escola, acusada pelos pais de ter atitudes inaceitáveis para uma “boa mocinha”, estigmatizada pela sociedade e seus DSMs como alguém que chega perigosamente perto da psicose ou da esquizofrenia.

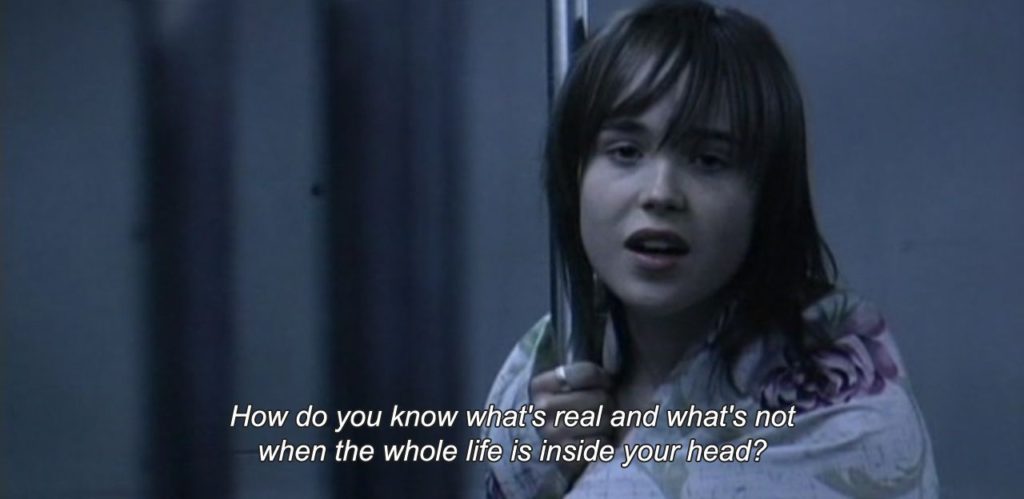

O filme ganha pontos ao retratar a psiquê da protagonista, fragmentada como se alguém houvesse quebrado sua identidade ao lançar pedras contra todos seus espelhos, através de uma forma fílmica à altura. A fragmentação da tela, com a inclusão de várias perspectivas simultâneas, pode gerar em certos espectadores uma sensação de “digestão” difícil diante de tal desordem informacional. Mas digerir tal filme é entrar no modo de consciência que vem se tornando hegemônico.

Mais de 15 anos depois de seu lançamento, o contexto no início da década 2020 – 2029 convida a pensar em Tracey’s Fragments como emblema de uma tendência sócio-cultural que só se exacerbou: o sujeito contemporâneo exposto a uma multiplicidade de telas e a um trabalho cada vez mais movido a multi-tarefas (multitasking). O jornalista, hoje em dia, trabalha com seu editor de texto somado a uma miríade de outras telas – seu Zap, para contato com suas fontes; seu Twitter, para nutrir-se em tempo real com as últimas notícias; seu Google, onde lança questões – dúzias por dia – sobre tudo o que ignora ou gostaria de saber mais; seu player de música e de vídeo etc.

Outro detalhe muito legal é que a obra foi filmada nuns 15 dias, mas demorou para ser montada 9 meses. Montar foi o verdadeiro parto! Este detalhe técnico sobre a produção ganha uma outra relevância ao considerarmos a ênfase que assim se dá ao processo de montagem como cerne da criatividade cinematográfica. Tracey’s Fragments merece ser estudado por todos os que se interessam por edição/montagem para cinema, não apenas por desvelar todo um reino de possibilidades expressivas para aqueles que não estão dotadas com um mega-orçamento de blockbuster roliudiano, mas por revelar as possibilidades de confluências entre forma e conteúdo.

A tela fragmentada e repleta de perspectivas é a perfeita tradução na forma dos conteúdos psíquicos desta jovem mentalmente confusa e bordejando a insanidade, mas que é também uma intensa exploradora de uma “mística materialista” que se manifesta em seus fragmentos de escrita, pequenos poemas que revelam seu senso de interconexão entre as coisas e seu ímpeto de construir um quadro coerente a partir dos cacos de seu cotidiano onde suas vidraças psíquicas e físicas não cessam de levar pedraças e estilhaçar-se.

Tracey não é a coitadinha, a arqui-vítima, um construto de personagem sobre o qual o roteirista quis descarregar desgraças em série, só pelo prazer de torturá-la frente às câmeras. Tracey, na verdade, é protagonista de seu destino, narradora de sua sina, poetisa de seu próprio devir. Além de ter arroubous de filósofa e socióloga, ainda que sem diplomas, quando analisa o processo de produção da cola a partir dos cavalos ou do mel a partir das abelhas e flores e cadáveres sob o solo… O texto de Maureen Medved está repleto de trechos deste teor:

“When a horse falls, foam comes out of its mouth. When it falls, the legs of the horse thrash and the horse is no good… So somebody shoots it. The horse turns into glue. A machine puts the glue into bottles and children squeeze the bottles to get the glue out and stick bits of paper onto cards. Glue gets on the children’s hands and the children eat the glue. And the children become the horse.” – (Maureen Medved)

Tracey parece aderir a uma visão-de-mundo onde outras perspectivas são acolhidas, para além do mundo humano. Ela tem uma espécie de ética inter-específica em desenvolvimento que inclui os animais em sua esfera de consideração comportamental e criação estética – e aí os CAVALOS (os Horses) adquirem importância simbólica, evocando também a obra genial de Patti Smith. Neste filme, leva-se a sério a tese de que os corvos têm sua própria forma de consciência (crow’s consciouness) e a protagonista chega a imaginar que uma família, enterrando uma criança que morreu prematuramente, pode vir a “participar” materialmente do “consumo” desta mesma criança transfigurada em mel…

O que pode parecer um discurso delirante, sem pé nem cabeça, aos olhos da pessoa que se considera normal, uma tese sem pé nem cabeça, revela-se filosoficamente válida, ainda que apenas por especulação: qualquer organismo humano, quando morre, não simplesmente desaparece e se nadifica, mas ao contrário tem seus átomos reintegrados à natureza, torna-se “fertilizante” do solo. Em outras palavras: o meu cadáver pode fertilizar o solo de onde nasça uma planta de manjericão em cujas flores as abelhas vão vir sugar um néctar essencial para a gênese do mel…

Ainda que não gostemos muito de pensar nos vínculos que possam existir entre o mel e os cadáveres, entre crianças mortas e abelhas que voejam vivas, o que Tracey revela em seus poemas-filosóficos é uma capacidade cognitiva que se manifesta em muitos místicos. Uma percepção dos nexos causais que unem o humano à natureza, num processo de promíscua coparticipação em que estamos imersos e enredados.

O filme também ganha pontos ao não propor nenhuma solução fácil, nenhuma panacéia, para a situação da protagonista. O final pode parecer “inconclusivo”, mas concluir com um happy end seria um crime ao vender a ideia falsificadora, ilusória, de que há resposta fácil para os problemas das Tracies e Billys deste mundo adoecido pela barbárie capitalista globalizada… Este não é um Canadá de cartão postal kitsch, mas uma terra meio bleak, onde a violência e o desentendimento são moeda corrente entre cidadãos que se ferem mais do que se ajudam.

A produção da condição psíquica de Tracey jamais pode ser atribuída à indivídua, mas é a singular emergência de uma série de impactos sociais, muitos deles traumáticos, revelando a extensão das doenças que carcomem o cerne de instituições respeitáveis (supostamente) como a Família e a Escola tal como hoje instituídas e que são máquinas de produção de “desordens” consideradas idioticamente como amplamente medicalizáveis. Mas não é de Ritalina e Rivotril que esta geração precisa, é de outra sociedade que seja menos monstruosa em sua máquina mortífera de aspirações a uma comunidade melhor e a um bem-viver para além do bem-comprar…

Tracey Fragments assim aparece como uma obra-prima do cinema independente, destoante do hollywoodianismo, que deseja radiografar – em enredos cheios de thrills e perturbações do nosso conforto – as “patologias do social” (como diz Vladimir Safatle). A Tracey encarnada por Page, em um dos papéis mais magistrais de sua carreira, revela que aos 15 anos uma pessoas já pode estar ocupando “o lugar do resto” (Lacan), a posição do homo sacer (Agamben), estigmatizada como “pária” (Eleni Varikas).

Ao dar voz, expressão, corpo, materialidade e uma miríade de perspectivas à mente de Tracey, ao fazer jorrar dela narrativas, poemas e filosofagens, o filme fez algo importante em prol do debate público sobre saúde mental: mostrou-se a complexidade estonteante por trás do rótulo psiquiátrico (no caso, o borderline disorder), sondou as causas sociais dos sintomas, revelou as violências de que ela foi vítima mas também a eclosão da lava de sua revolta. Não é proeza pequena para artista tal grandeza e que já marcou a história da arte e da sexualidade: Ellen/Eliott Page, ainda adolescente, já conduziu milhares de espectadores a perceberem, para além do estereótipo, a vida pulsante – confusa e criativa – de uma “garota anormal que odeia a si mesma” e que se revela, quanto mais passa, como uma das grandes personagens queer do cinema contemporâneo, convidando a pensar em todos os desafios e potencialidades de divergir da norma.

A tarefa da Crítica, segundo o filósofo Vladimir Safatle, é a “análise de patologias sociais” – ou seja, a “compreensão de sociedades como sistemas produtores e gestores de patologias.” (SAFATLE, Patologias do Social – p. 8)

Esta noção abstrata de “patologia social” pode ser melhor explicada a partir de exemplos cinematográficos – pois o cinema é uma máquina de “concretização”, no sentido de que lida com uma matéria-prima (tudo aquilo que é filmável) que necessita estar no espectro do visível, e não na Cucolândia das Nuvens do platônico Mundo Transcendental das Ideias Desencarnadas… O cineasta trabalha com algo que precisa existir em sua materialidade para que as câmeras o captem – a lente casa bem com o concreto, mas é cega (nada enxerga) diante do abstrato em sua invisibilidade (não se filma o conceito de Beleza, mas Marilyn Monroe se pode filmar…).

O que diferencia duas formas de arte como a literatura em prosa e o cinema é o fato, apontado por Robert McKee, de que “o romancista pode invadir diretamente o pensamento e o sentimento, para dramatizar sua narrativa inteiramente na vida interna do protagonista… Para roteiristas de cinema, essas estórias são de longe as mais frágeis e difíceis. Não podemos colocar a lente da câmera dentro da cabeça do ator ou atriz e captar seus pensamentos, apesar de existir quem o tente. De alguma maneira, devemos fazer com que o público interprete a vida interna a partir do comportamento externo, sem entupir a trilha sonora de narração expositiva ou encher a boca dos personagens de diálogos autoexplicativos. Como disse John Carpenter, “filmes são sobre transformar o mental em físico”. (Story, p. 54)

Esta arte de representar fisicamente o que é mental – desafio da arte cinematográfica quando se aventura na descrição de psiquês-em-transformação -, que McKee julga estar muito bem represetado no filme Tender Mercies (A Força do Carinho), depende também da reinvenção da linguagem. E nada melhor, para o retrato de uma psiquê adolescente contemporânea, do que uma linguagem que se aproxime da estética do fragmento, do estilhaço, do corte rápido, do multi-câmeras, que marca a consciência videoclíptica da “Geração MTV” (aquela que aprendeu, como escreve Preciado em Um Apartamento em Urano, que a História possui um “movimento hip-hopeante”…).

Pintura do norueguês Munch

Um último ponto de interesse neste filme para mim está na influência que ele exerceu sobre a elaboração do Tsunami Da Balbúrdia, produção que A Casa de Vidro realiza nesta ano de 2021. A protagonista Lavínia tem muitas analogias com Tracey Berkowitz – ambas são outsiders, expressivas, borderline, audazes ainda que bastante perdidas. Adolescentes querendo mais espaço de expressão, menos estigma, menos psiquiatria da estereotipia e medicalização de condições “patológicas” que foram socialmente produzidas e cuja culpa ou mérito jamais pode ser atribuída a indivíduos isolados. O psíquico é político: as relações pessoais são sempre também relações sociais e a psiquê fragmentada não é senão um sintoma de uma época e uma civilização também fragmentárias, divididas, fraturadas – mente, espelho da sociedade. Indivíduo e coletivo, inextricáveis.

De Tracey’s Fragments, “emprestei” para meu roteiro o evento da “prisão domiciliar”, imposta pela Família Tradicional, e a tentativa de lançar sobre a jovem adolescente o estigma de “louca”, de “perturbada”. A Família e a Escola, quando o fazem, parecem querer se declarar inocentes e culpar a pessoa que sofre o adoecimento psíquico ou adere aos desvios de comportamento que é tarefa da Patrulha Normótica patrulhar e re-normalizar.

Lavínia e Tracey são meninas que não aceitam, conformadas e resignadas, as correntes impostas por autoridades super-protetoras que na verdade se mostram liberticidas. Ambas mostram que um certo desequilíbrio psíquico, uma travessia pelas bordas, um sair dos trilhos e dos eixos, talvez seja um requisito para uma criatividade cultural expandida, um impacto social aumentado para as divergências salutares e aos dissidentes imprescindíveis que nos são tão imensamente necessários na forja de um melhor mundo coletivo…

Mas, como Tsunami da Balbúrdia não quer ser um xerox de Fragmentos de Tracey, até porque o inverno de Winnipeg pouco tem a ver com o verão de Goiânia, a gente também rompe com o modelo. Tsunami deseja politizar mais o debate sobre adoecimento psíquico, expondo em um trauma – a agressão que Lavínia sofre de um policial enquanto filmava protesto do movimento #TsunamiDaEducação – o quanto não há trauma que não seja socialmente produzido. As patologias individuais não existem – e se uma sociedade, como a capitalista contemporânea, produz tantos indíviduos transtornados, com desordens, adoecidos psicosomaticamente, é esta sociedade que precisa ser radicalmente repensada e refundada.

Não desejamos permanecer enredados na falsa solução da medicalização, da mega-store de drogas lícitas (e ainda mais o mercado clandestino das ilícitas) propiciando o que se propõe como panacéia – não! Como diz Mark Fisher, “a bio-quimicalização dos distúrbios mentais é estritamente proporcional à sua despolitização.” Tsunami da Balbúrdia repolitiza a psiquê pois a enxerga como tecida, desde o começo, por teia de relações em que nenhuma identidade se forja sem o coletivo, no “vácuo” do social. O pessoal é mesmo político – e saúde mental cessa de ser um tema que não teria nada a ver com revolução. Desvela-se que é urgente revolucionar as estruturas sociais que produzem em massa o adoecimento psíquico e nos enfiam pela goela a ideologia meritocrático-individualista que quer nos convencer que somos inteiramente culpados por nossa própria insanidade “individual”, quando deveríamos estar preocupados em construir uma sociedade menos insanizante.

A SER CONTINUADO…

Eduardo Carli de Moraes

Goiânia, 07/02/2021

FAÇA O DOWNLOAD DO FILME E DA LEGENDA EM PORTUGUÊS

Via Fórum Making Off (necessário uso de software gestor de Torrent)

OUTROS FILMES RECOMENDADOS

Publicado em: 07/02/21

De autoria: Eduardo Carli de Moraes educarlidemoraes