Fernanda Torres põe a glória de ponta cabeça: a vida finita e seu cortejo de tragicômicos horrores na obra da genial artista brasileira.

AS TRAGICOMÉDIAS DA EXISTÊNCIA

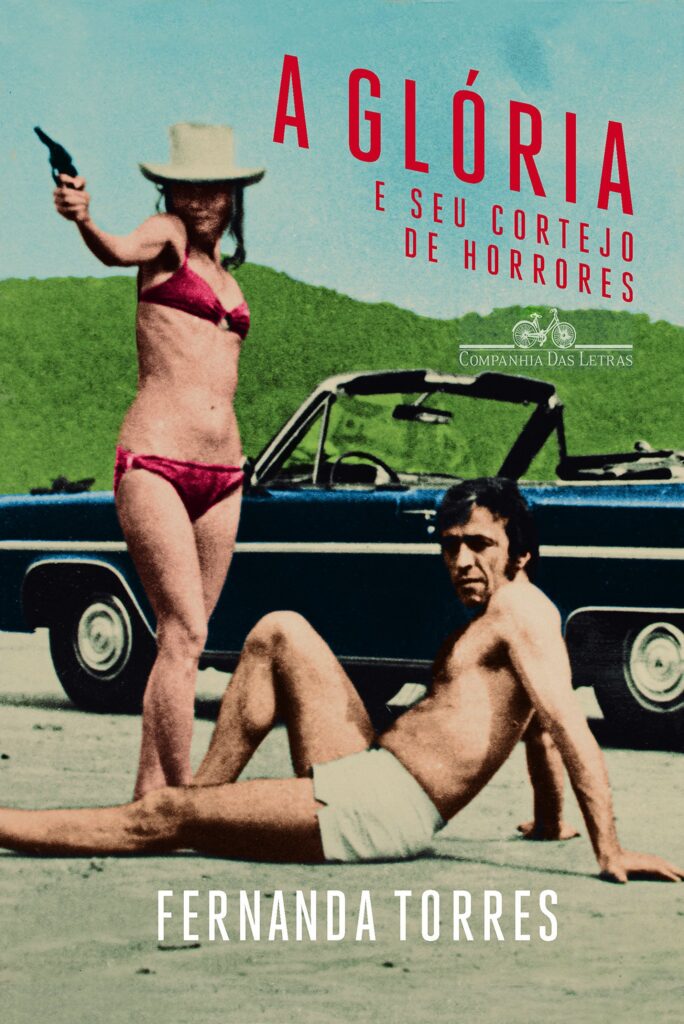

A arte pode ser uma ação de afronta contra o absurdo de que a existência está repleta. Pode ser um espelho do que há de cômico e de trágico nesta nossa condição tão maravilhosa e tão desgraçada. Nos dois romances publicados por Fernanda Torres – Fim e A Glória e seu Cortejo de Horrores (ambos saíram pela Companhia das Letras) – manifesta-se o indomável gênio satírico e dramatúrgico daquela que já aprendemos a reverenciar como uma atrizes mais geniais de sua geração e que cada vez mais se revela também como uma das melhores escritoras do Brasil.

Atuando esplendidamente em filmes como Eu Sei Que Vou Te Amar, O Que é Isso Companheiro, Casa de Areia, A Marvada Carne, Jogo de Cena, O Primeiro Dia, Gêmeas, Ainda Estou Aqui, dentre outros, ela já garantiu seu lugar naquele estreito spot reservado aos que são iluminados por intensa fama pública. Sem nem ter que esperar a morte e a auréola póstuma que os vivos às vezes concedem a cadáveres ilustres. Desde já, nós brasileiros que amamos as artes sabemos que Fernanda está entre nossas gênias maiores.

Fernanda Torres pode até ser gloriosa, mas nenhuma ingenuidade ou deslumbre diante da fama se manifesta em sua obra. Ao contrário, Fernanda consegue ser uma das autores mais Shakespearianas da atualidade na sua capacidade transitar do cômico ao trágico como se fossem parte do mesmo todo – como é o caso, afinal a condição humana pode ser descrita como um bagulho que nos encanta e nos dá engulhos, sendo difícil decidir se ela solicita, diante dela, que a gente chore ou que a gente dê risada.

Através da saga tragicômica do ator Mário Cardoso, a autora de fato demole, com bombas de ironia, o edifício mal-acabado dos ídolos pop-midiáticos. Ao fim do livro sobre o cortejo de horrores que segue à glória, o efeito imediato é o de sentir a ambição de mimetizar (ou macacaquear) o glorioso ídolo fluindo para o ralo após ser diluída pelo ácido sulfúrico da prosa Fernandiana. Ela não quer ninguém babando ovo, puxando o saco ou idolatrando popstar. O livro tem muitos elementos de crônica bem-humorada, com acentos punk, da vida desgraçada das estrelas. Ser famoso pode ser um pé no saco – você é subornado pelos taxistas, é zuado pelos pivetes peidorrentos, é mais visado pelos assaltantes do que um reles mortal, não pode passear incólume pelas ruas sem ser assediado por fãs etc.

A idolatria de massas diante dos famosos da mídia é pisoteada pelo tropel de desgraças que se abate sobre Mário Cardoso: do fiasco ao interpretar Rei Lear (o ator começa a ter incontroláveis crises de riso, algo altamente inadequado para tal personagem), às desventuras no sertão fazendo Teatro do Oprimido, passando por novelas bíblicas bem caça-níqueis em TV evangélica, além de desastradas tentativas de filmar Grande Sertão: Veredes, o protagonista acaba sendo construído como o supra-sumo do sujeito não-invejável. Não dá vontade de ser este cara, só de acompanhar suas desventuras à distância segura que a leitura nos permite.

É uma figura decadente, que em vários momentos parece em queda livre, flertando com a demência, e que encara vários ossos-duro de roer (o suicídio de sua namorada Raquel, a morte de sua mãe senil, a prisão por ter supostamente empurrado um colega de uma janela…).

Como o próprio título já prenunciava, o protagonista não termina rebrilhoso de ouro num trono reluzente, fazendo todos os reles mortais morrerem de inveja de sua vida luxuosa e cheia de alimentos gordos para a fome de seu narcisismo.

Termina numa sarjeta, após ter atravessado uma mixórdia tão absurda de episódios patéticos e fracassos retumbantes, que relutamos em dar o nome de vida a tal tenebroso trajeto entre a maternidade e a tumba.

Vida? “Uma história contada por um idiota, cheia de fúria, significando nada…” (Macbeth) Em meio a isso, o apelo desesperado do ser humano por sentido, construindo seus castelos de areia à beira-mar. E lá vem a maré cheia!

O que faz de Fernanda Torres uma escritora tão incrível, tão mordaz, de uma prosa extremamente viva e provocativa, é também esta esperteza da mente que é capaz da mais cáustica sátira em seus relatos da ridícula falibilidade humana e das macabras tramóias do destino. Deus, se existir, só pode ser um sátiro com tendências perversas e um toque de sadismo (transformar mulher em estátua de sal, ou mandar um velho pai degolar o próprio filho, são alguns de seus atos tresloucados que não nos deixam mentir).

Em seus dois romances, Fim e A Glória e Seu Cortejo de Horrores, ela põe do avesso tudo o que a ideologia oficial propaga sobre os famosos, instigando-nos a querer imitá-los, convencendo-nos a invejá-los. Não, a fama, a glória, o spotlight, não fazem de ninguém um predileto dos poderes do Olimpo, um ultra-favorecido pelo destino, um filhinho-de-papai do divino Deus…

É notável que tais livros, imensamente sarcásticos e profundamente desesperadores, tenham sido escritos por uma pessoa bastante famosa – um exemplo raro de alguém que, ao invés de ter se estupidificado debaixo dos holofotes, tornou-se mais sábia, ainda que tremendamente cínica (uma Diógenes de saias?). Afinal de contas, quem no Brasil não a conhece? não a assistiu em algum filme, novela ou série? não reconhece seu rosto, presente em capas de revista e até em propagandas televisivas? quem desconhece sua árvore genealógica, seu status de filha de Fernanda Montenegro, ela mesma uma das atrizes mais gloriosas da história do Brasil?

Esta famosa, como diz Heloísa Buarque de Hollanda, escreveu dois romances que lidam com o tema da “dissolução”, tornando-se “implacável consigo e com os seus pares”, como afirma Daniela Thomas. Mergulhemos nas obras em mais detalhe para compreender onde radica a genialidade da literatura de Fernanda Torres.

INFINDAS MANEIRAS DE FINDAR

Engraçadinha, ela quis começar pelo “Fim” (Companhia das Letras, 2013): com ele, Fernanda Torres cometeu um romance de estréia que é um escândalo de bom. Uma prosa tão excitante e vivaz quanto a de Arundathi Roy ou Katherine Mansfield pulsa nas páginas do livro desta magistral multi-artista brasileira. O livro é a explícita revelação de que Fernanda não somente é uma de nossas melhores atrizes e mais hilárias comediantes, mas também uma escritora de alta relevância e imensa capacidade expressiva.

Numa prosa apimentada e caliente como a Nelson Rodrigues ou a de Henry Miller, ou seja, praticando um pouco de sua verve Bubowskiana, Fernanda tece um panorama não só do Rio de Janeiro, mas de toda a condição humana, colecionando “causos” de gente que está findando.

Não chamemos estes findares de “agonias” – afinal, agonia é palavra muito soturna, enquanto que a prosa Fernandina é brincalhona e lúdica. Não são personagens agonizantes – no sentido Gritos e Sussurros de Bergman – o que o leitor acessa através da leitura de Fim. É muito mais um vívido retrato da vida humana em sua finitude, em sua pequenez, em sua inconclusão, já que os mortais muitas vezes não podem nem mesmo consolar-se pensando que morreram uma “boa morte”.

Em Fim, há fins que são ridículos, patéticos, grotescos, horrorshow. Fernanda Torres não pinta auréolas de santidade sobre a cabeça de ninguém – nem mesmo do Padre Graça, este excelente personagem que, em Fim, fica “abalado pela quantidade de vezes em que Deus parecia dormir” (p. 41). Para explicar o estado lamentável de desmazelo em que se encontra o mundo, de fato, a única teoria teológica minimamente plausível é aquela que afirma que Deus, cansado do trampo de criar esta joça toda, está tirando uma soneca – que já dura uns 5.000 anos…

Envelhecendo na cidade abandonada por Deus (o inferno está vazio e todos os demônios estão aqui, já dizia a Tempestade Shakespeareana), a narradora Fernandiana não perdoa os absurdos cotidianos – seus personagens, presos no trânsito como cágados dentro duma jaula de ferro, penam num pesadelo desperto com ar condicionado:

“Opa, abriu. Esse sinal demora uma eternidade para abrir e dois segundos para fechar. Lá vou eu, ágil como os cágados da Marília. Não acredito, já está piscando?… Fechou! Ainda falta um terço de faixa e essa porcaria fecha? Calcularam com quem esse tempo? Com o Ligeirinho? O que é? Vai passar por cima? Passa, desgraçado, parte o meu joelho no meio com o seu farol de milha. Eu já entendi que você quer passar, filhinho! Um dia você vai envelhecer, se tiver sorte você vai envelhecer, e um guri com pressa vai quebrar a sua perna em vários pedacinhos e você vai passar o resto dos seus dias de fraldão, com pânico de atravessar a esquina.” (pg. 20)

Essa sátira da speedfreakiness que assola nossos tempos – os carros peidando CO2 e buzinando contra velhinhos e ciclistas… – é apenas um exemplo, no livro de Fernanda, desta capacidade incrível da autora para revelar a torpeza de comportamentos. Álvaro, o velhinho que não consegue atravessar a rua, a tempo e a contento, mesmo que vá até a faixa de pedestres, é um representante de toda uma fração da população que encontra-se alijada de direitos na cidade segregada e carrólatra. O semáforo está programado para ir ao vermelho muito velozmente para que o velhinho Álvaro tenha tempo para atravessar a rua, e uma treta logo pipoca, com xingos e verbais violências. Álvora não é descrito por Fernanda como coitadinho. Pelo contrário, é um velho amargo, raivoso, que xinga e esbraveja, expressando todo o seu rancor e profetizando que o dono do carro, que contra ele dispara a buzina, irá, no futuro, ter a perna estropiada por um guri com pressa, um desses tipos Mad Max, “a full-injected suicide machine”…

Álvaro não é o velhinho coitadinho, é mais uma expressão dessa sociedade onde triunfa o individualismo a ponto de alguém ser capaz de confessar, como ele o faz: “Não separo lixo, não reciclo, jogo guimba no vaso, uso aerosol, tomo longos banhos quentes e escovo os dentes com a torneira aberta. Dane-se a humanidade. Não vou estar aqui para assistir.” (pg. 20)

Estes personagens de Fernanda Torres, se possuem algo em comum, é o fato de estarem findando sem sabedoria, ainda envoltos nos samsaras de relações interpessoais complicadas, neuróticas, cheias de ressentimentos e vinganças. Se há um fio condutor que atravessa o romance inteiro, não é tanto um debate sobre a 3ª idade como ela é vivenciada no Rio de Janeiro, mas muito mais uma tentativa de abordar os problemas do amor de modo a debater, nas raízes, profunda e concretamente, questões de sexualidade (monogamia vs poligamia, por exemplo, é uma controvérsia que atravessa o romance) e indagações acerca da medicalização da vida.

Sobre este último ponto, o da medicalização, Fernanda Torres tematiza em sua obra de modo bem vivaz o modo como os velhinhos acabam enredados na teia das mega corporações farmacêuticas e da atual lógica hospitalar privatista. Um certo personagem, Silvio, está sofrendo com o mal de Parkinson. Em primeira pessoa, descreve o que significa viver com Parkinson, desvelando os detalhes de sua experiência subjetiva, com uma riqueza de detalhes e uma carga emocional que faz pensar em alguns dos melhores filmes de Eduardo Coutinho, em especial O Fim e o Princípio.

“O Parkinson acaba com a iniciativa da gente. (…) O tratamento do Parkinson é muito pior do que o Parkinson. E não existe cura. As bombas aceleram a cabeça, dão suor frio e um medo do caralho. O médico carimba a receita e te manda para casa de mãos dadas com o Incrível Hulk. São uns tarados, esses doutores. Carbidopa 25 mg, Levodopa 250 mg, Cloridrato de benzerazida 25mg. Para o farmacêutico te entregar o pacote, você tem que apresentar CPF, carteira de identidade, título de eleitor, bons antecedentes, foto. É mais fácil comprar uma arma e se matar. Sem contar os antidepressivos, antiespasmódicos, antiácidos e associados; delírios extenuantes de carros andando pra trás, cortes no tempo e passamentos.” (pg. 68)

Fernanda Torres povoa as páginas do romance com referências à farmacopéia contemporânea: são personagens cujas vidas são marcadas pela disponibilidade de Viagras (contra a impotência sexual), Prozacs (contra a depressão, a melancolia, o tédio…), tranquilizantes e anfetaminas… Uma miríade de substâncias, entre as lícitas e as ilícitas, marca presença forte nesta vidas e mostra na prática porquê este é um dos ramos mais pujantes da economia globalizada (drogas e armas vendendo à beça… parabéns mundo!). Fernanda Torres fala de gente que está “economizando dinheiro para colocar silicone” (pg. 100), de médicos que recomendam, professorais, que o Viagra deve ser tomado “com umas três horas de antecedência, para não ter surpresas e já chegar calibrado” (pg. 101), de relacionamentos cujas feridas são tratadas na farmácia (“O fim do caso com a Suzana foi todo à base de Lexotan”, pg. 101). Aquilo que Kurt Cobain ironizava – “My heart is broke but I have some glue…” – aconteceu. Mas a “cola” para corações partidos agora está à venda nas mega-drogarias (que aceitam cartão de débito e crédito, acolhem pedidos pela internet, entregam a domicílio…).

Para instigar o leitor a conhecer este livro de Fernanda Torres também pelo mérito dele em radiografar nossa sociedade, basta citar também uma cena notável em que um personagem vai ao banheiro, deparando com a escova de dentes de uma mulher ausente, para em seguida abrir o armário para dar de frente com…

“Ritalina, Lexapro, Frontal, Valium, Haldol, Seroquel, o resto do Pondera do ano passado e o Aropax, que o dr. Péricles planeja experimentar nos próximos meses. Os rótulos me encaram do buraco da parede. O Murilo insistiu que eu me tratasse. Por um ano respondi aos intermináveis questionários sobre os efeitos dos benzodiazepínicos no meu organismo. O dr. Péricles queria saber da compulsão, da ansiedade, do desânimo matinal; de acordo com as respostas, alterava as doses, o que provocava novas indagações. Um melhora, outro piora, eu respondia, como um aluno bem-comportado, até que, num rompante, me transformei numa cobaia arisca.

Decidi não mais colaborar com os laboratórios, me vinguei de forma sistemática, atrapalhando a preciosa pesquisa deles. Fornecia dados fraudulentos, alegava tonturas, dores no peito que não existiam. Me revelei um rato anárquico, perigoso, que planejava destruir a megalomania científica dos reguladores de humor, frustrar o delírio dos que pretendiam controlar meu desespero. (…) Um clínico saberia diagnosticar uma pancreatite fingida, mas o psico Péricles seguia à risca as estatísticas americanas, as tabelas de comportamento da Pfizer, da Roche, sem perceber que eu fazia o que o homem faz desde que se entendeu por gente: eu mentia e me divertia.

Minha alegria de acabar com as certezas do Péricles perdeu a graça recentemente, há duas consultas. Ele me entregou a receita, eu passei na farmácia e trouxe o carregamento pra casa. Guardei lacrado no armário trincado do banheiro. Desisti de tomar. Faz três semanas que meus humores agem livres. E eles têm tomado conta de mim. Recolho os tarja-preta e ponho no bolso, encho o copo água da bica. Pra que filtrar? Sento na cama e deposito os medicamentos e o copo sobre o criado-mudo.

A diferença entre um tarja-preta e um tarja-vermelha, me explicou o balconista da Droga Raia, é que se você tomar uma caixa inteira da preta, você empacota; da vermelha, não.” (pg. 138-139)

Nossas vidas, parece dizer Fernanda Torres, já estão profundamente colonizadas pela lógica da indústria farmacêutica globalizada e tendemos a idolatrar o poder dos remédios para nos libertarem do mal-estar ou turbinarem nossa energia vital, mas diante da mortalidade e da finitude percebe-se sempre que não há remédio contra a morte, nem regulador de humor que cure o “luto perpétuo”.

Por “luto perpétuo” Fernanda Torres compreende o afeto acarretado pela perda de um ente amado tido como insubstituível – como é o caso do personagem Neto quando perde Célia. Neto, após muitas doses de ansiolíticos, descobriu que eles não podem tudo. Jamais poderiam trazer de volta a pessoa amada que a gulosa da Morte deglutiu com ávidos dentes. Apesar de Fim estar repleto de cenas cômicas e provocações lúdicas, Fernanda Torres é sublime mesmo quando se mete a fazer tragédia:

“O desespero no velório da esposa foi um prenúncio do que viria mais tarde. Neto contorcia-se de angústia. Ajoelhou no chão, tentou arrancar as roupas, mordeu, gritou, bateu; os filhos correram para abraçá-lo. O pai diminuiu os ganidos, aplacou a fúria, mas a calmaria durou pouco. Mal a fila de condolências retomou o ritmo, Neto foi assolado por outro descontrole bestial. Agarrou Célia nos braços, quis tirá-la de lá, levá-la para casa, foi preciso ajuda para fazê-lo largar a defunta. (…) Neto nunca mais se acertou. Por conta própria, continuou a tomar o ansiolítico… Sóbrio, nem pensar, dizia. Quando a língua enrolada não permitiu mais que se entendesse o que o pai dizia, Murilo o levou a um psiquiatra. Neto enveredou na ciranda de tentativa e erro dos reguladores de humor. Nenhum funcionou a contento. O coquetel o transformou num efeito colateral ambulante. Vivia entre o eufórico e o deprimido, mais deprimido do que eufórico. Murilo tentou homeopatia, massagem, acupuntura, insistiu na psicanálise, mas nada demoveu Neto da fixação em Célia. Tratava-se de luto perpétuo.”

Dizer que a literatura de Fernanda Torres se desenvolve sob o signo de Saturno seria muito pretensioso e não faria jus à alegria que nela parece superar a melancolia. É uma alegria esperta, uma alegria amarga, uma alegria de quem ter alergia ao otimismo ingênuo dos sonhadores idiotas. Nela, opera uma lógica humorística que me faz lembrar de Woody Allen, ou dos Irmãos Coen, em especial as chamadas “comédias de erros”, que também poderiam ser chamadas de tragédias de equívocos engraçados. Ela faz graça como fizeram os Porcas Borboletas em “Tudo Que Tentei Falhou” (ouça no player abaixo).

Dois críticos entusiásticos de Fim teceram loas e apologias à obra que não posso senão referendar e fazer ecoar:

“O título é Fim, mas o livro trata mesmo é da vida – plena, forte, caliente e safada, dessas que caberiam numa comédia de Mario Monicelli, caso ele tivesse lido Nelson Rodrigues e Pornopopéia com o sol de Copacabana pelas fuças. Avisem aí: uma escritora entrou em cena.” – JOÃO MOREIRA SALLES

“Alternando técnicas narrativas, com destaque para magistrais instâncias de fluxo de consciência, Fim captura brilhantemente a dramática oscilação de tristezas e ilusões, grossuras e sutilezas, pequenos afazeres e grandes esperanças, cujo entrecruzamento compõem as tragédias e as comédias humanas de nossos dias.” – ANTONIO CICERO

Por ter pintado um retrato forte, vívido e pungente da condição humana e das infindas maneiras de findá-la, Fernanda Torres merece nossos aplausos pela coragem e pela lucidez com que teceu este livro memorável. Mortais, rejubilai! Apesar da morte ser sem remédio, a arte existe e tonifica. Pode ser que Deus não esteja adormecido, nem seja um sátiro sádico: talvez se pareça com um dramaturgo do absurdo, que aprecia nos ver bater cabeça contra as paredes de nosso labirinto, pelo menos pelo curto tempo em que nos é permitido ter um organismo vivo – este pisco chamado existência que se desenrola febril antes que despenque a cortina.

Talvez um certo carpe diem, uma certa sabedoria trágica, emane de Fim, que parece dar constantes piscadelas de olho ao leitor sobre a vida e sua finitude: “aproveita, meu caro, aproveita que isso tudo, a tragicomédia efêmera da existência mortal, passa rápido como uma ventania e até nisso é possível encontrar alguma graça (mesmo que diabólica).” We’re food for worms, lads…

“Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow,

Creeps in this petty pace from day to day,

To the last syllable of recorded time;

And all our yesterdays have lighted fools

The way to dusty death.

Out, out, brief candle!

Life’s but a walking shadow, a poor player,

That struts and frets his hour upon the stage,

And then is heard no more.

It is a tale

Told by an idiot, full of sound and fury,

Signifying nothing….”

SHAKESPEARE, Macbeth

A GLÓRIA E SEU CORTEJO DE HORRORES

A brincalhona escreveu um livro de estréia chamado Fim, e aproveito para começar esta pobre resenha direto pelo spoiler, como não é recomendado por ninguém: Márcio Cardoso, o protagonista, termina na pior, aprisionado na seção evangélica de um presídio onde tenta montar Macbeth com os outros presidiários. Um fim nada glorioso, que o título da obra já anunciava, tanto que serão poucos os que tacarão pedras contra este escriba pelo pequeno crime de spoil the fun de quem não queria conhecer de antemão o final.

Fernanda Torres fala sobre a dissolução. Ela não quer que fiquemos embascados de inveja diante de Marilyn Monroe (ela se suicidou), nem de James Dean (que morreu precocemente), nem de Amy, nem de Cobain, nem de nenhum destes gloriosos decaídos com que tende a se encantar a platéia mass-midiática. Dissolução de ilusões sobre a glória, a golpes de piada e de tragédia, é o território Fernandiano – como no trecho em que ela relata um passado distante em que Márcio Cardoso, antes de azedar e endoidecer, antes de fazer merda com grana de incentivo à cultura e ser preso por suposto homicídio, era um “idealista de esquerda”:

“Fazíamos teatro engajado, com os atores de frente, em posição de sentido, vociferando as falas com o pescoço para cima, como a enfrentar o paredão. Era ruim, mas era de esquerda. Eu teria ficado por ali, lambendo meus louros, mas… Os milicos haviam incendiado o prédio da UNE, a ditadura apertou, os professores prafrentex foram afastados do cargo; não bastava a desenvoltura em cena, era preciso resistir, honrar a carteirinha de herói. Organizávamos passeatas, corríamos da polícia, cantávamos o hino abraçados à bandeira; choramos a prisão de José Dirceu, em Ibiúna, e o exílio de Gil e Caetano. Na volta às aulas, o Campos deu início à catequese. Abriu o semestre falando da conscientização de massas e deixou claro o menosprezo que sentia pela aprovação da burguesia acomodada. É dever do artista trabalhar não para o povo, mas com o povo, disse, e citou a bem-sucedida experiência de alfabetização de Paulo Freire. Não me interessa o teatro do vovô viu a uva da vovó!, bradou exaltado, quero formar alunos comprometidos com a luta contra esse conformismo aviltante; e olhou para a turma nos olhos, como um cão de guarda a farejar a dúvida…” (p. 55)

Dissolveu-se tudo, o Teatro do Oprimido, o Paulo Freireanismo, a dramaturgia revolucionária e popular, tudo destruído pelo modorrão do cotidiano, pelas tentações do mercado, pelas seduções do consumo, pelos contratos fáceis com a TV, pela grana surrupiável dos crédulos através de novelas bíblicas sensacionalistas… Fernanda faz graça e destila lamentos, frequentemente dentro da mesma frase, diante da dissolução de horizontes utópicos e de heroísmos artísticos.

Fracassando com o Rei Lear, de Shakespeare, o ator se rebaixa a aceitar um salário polpudo ofertado por uma empresa que se parece muito com a Rede Record de Edir Macedo da Igreja Universal. “Fui chamado para um papel de ancião hebreu… ia recusar, mas agora, com o fim do Lear, fiquei sem opção… eu daria um bom romano, pensei, ou faraó mal-intencionado. E calculei minhas chances no novo mercado. Seria a providência divina a enviar mensagens para um desgarrado? A fé me faltava… Um papel naquela novela pagaria as contas, calculei, e ainda sobraria um trocado para quitar parte de meus pecados…” (p. 82)

Dissolução dos ideais da juventude no altar de sacrifício dos interesses mundanos – eis aí um dos focos do livro. Ela é mestra no tecer de narrativas de fiasco – coloca seu anti-herói atravessando montagens de Tchekov, de Brecht, de Plínio Marcos, sempre com um olhar atento ao backstage e ao processo produtivo material envolvido nas montagens teatrais e cinematográficas. É uma cronista magistral do mundo das artes.

Mas Fernanda Torres vai além. Seu livro também é um protesto lúcido e desesperado contra a dissolução do sentido. Mostra que o ser humano não suporta estar “pelado de sentido”: ele pode até ser colocado nu numa cela solitária, mas quererá sempre vestir seu horror através de sua expressão.

Por isso é tão emocionante o desfecho – mais do apenas a pura degradação, o fim do cortejo de horrores de seu protagonista mostra uma Camusiana revolta contra o sem-sentido do viver. Ele quer expressar, mesmo que seja expressar o nonsense de seu percurso vital – tudo culmina num Shakespeare Behind Bars, numa evocação de uma dramaturgia do cárcere, num clima que lembra Peter Weiss e seu Marat/Sade.

Fernanda, conectada ao âmago pulsante da arte, sabe que na tragicomédia da existência ela – a criatividade humana manifestando-se artisticamente – representa um recurso salutar: encontramos algum sentido que nos dá fôlego e alento até mesmo em expressar o sem-sentido do viver.

São os versos imorredouros que Shakespeare põem na boca de Macbeth que ressoam em nossos ouvidos quando fechamos este livro de Fernanda: “amanhã, e amanhã, e amanhã, chegando no passo impressentido de um dia após um dia, até a última sílaba do tempo registrado. E cada dia de ontem iluminou, aos tolos que nós somos, o caminho para o pó da morte. Apagai-vos, vela tão pequena! A vida é a apenas uma sombra que caminha, um pobre ator, que gagueja e vacila a sua hora sobre o palco e depois nunca mais se ouve. É uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria, significando nada.” William Shakespeare (p. 205)

Por Eduardo Carli de Moraes – A Casa de Vidro

APRECIE OS VÍDEOS:

FILMOGRAFIA SELECIONADA DE FERNANDA TORRES – Recomendados:

LEIA O LIVRO DE CRÔNICAS:

Acessar ebook completo

ou

Comprar na Livraria A Casa de Vidro

Publicado em: 14/09/20

De autoria: Eduardo Carli de Moraes educarlidemoraes