O amor e a fúria na Paris de Maio de 1968 – Sobre o romance de Lawrence Ferlinghetti (1919 – 2021)

Paris, 1968. Os grafites e os cartazes gritavam pelas ruas e pelas paredes das universidades: “Seja realista, exija o impossível!”; “É proibido proibir!”; “Álcool mata: Tome LSD”; “A revolução é o êxtase da história”; “Por baixo do pavimento há a praia”; “Vivamos sem tempos mortos, gozemos sem entraves!”, dentre outros estandartes.

Um “espírito de rebelião tão novo e selvagem”, escreve Ferlinghetti, tomava as ruas para exigir a Imaginação no Poder: “Rêve + Evolution = Révolution”. Era “como se as leis mortas do cotidiano que mantêm todos em seus devidos lugares tivessem subitamente desaparecido.” (pg 62)

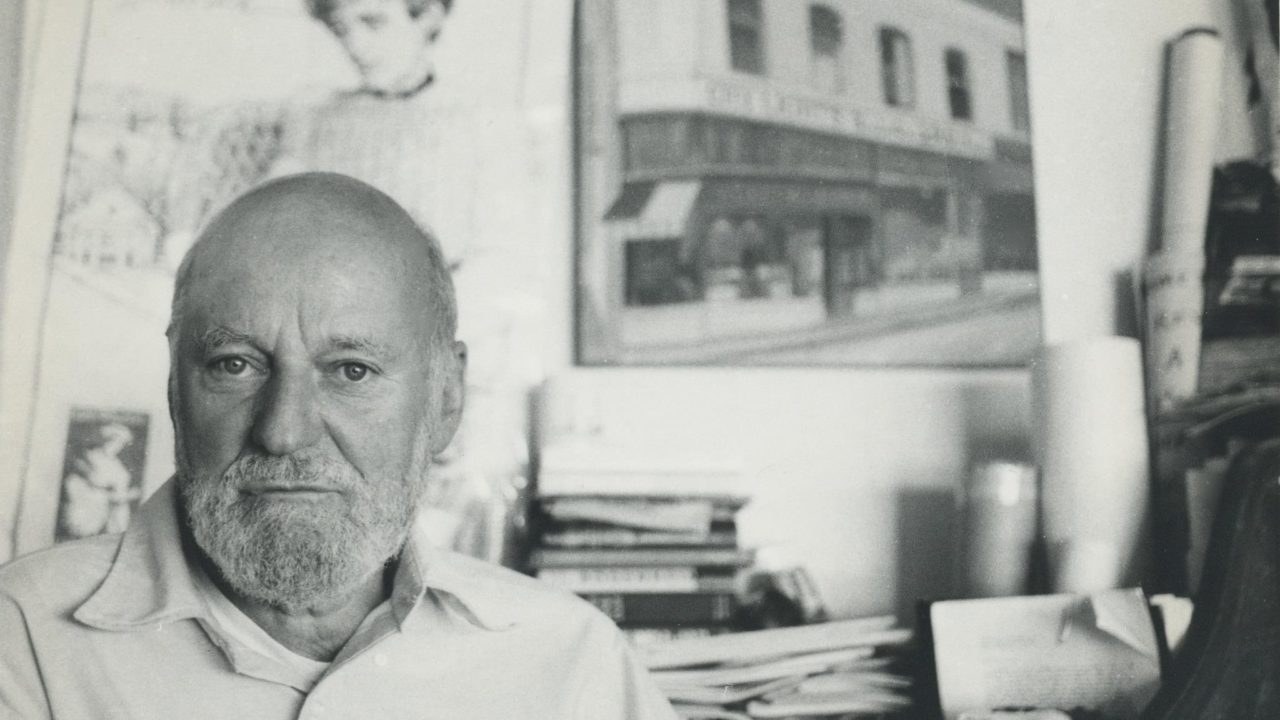

O lendário poeta beatnik e fundador da livraria City Lights de San Francisco, Lawrence Ferlinghetti (nascido em 1919), cometeu um romance incendiário em “O Amor nos Tempos de Fúria” (Love in the Days of Rage, Ed. L&PM, 2012. Trad. Rodrigo Breunig).

Neste petardo punk-beat de Ferlinghetti, repleto do ardor e da poesia suja que encontramos no melhor da literatura contracultural, o amor e a política são indissociáveis: Paris, na primavera de 1968, não permite que ninguém esteja em cima do muro ou escolha ser “apolítico”. Em meio aos agitos dos “enragés et engagés” [enraivecidos e engajados], os vínculos afetivos não são desvinculáveis das predileções políticas e dos engajamentos no grande campo-de-batalha em que tinha se transformado a capital francesa.

É a primavera em Paris e são alguns dos anos mais efervescentes dos sixties: o movimento hippie, os protestos contra a Guerra do Vietnã, o maoísmo, o trotskismo, o existencialismo, o situacionismo, a onipresente figura de Che Guevara, dominam a cena. Envoltos por esta atmosfera de rebeldia estudantil, um casal de personagens forja de improviso um “amor em tempos de fúria”. E dá-lhe beijos em meio às barricadas e ao gás lacrimogênio! É a juventude que se levanta contra os resquícios do antigo regime e peita o general De Gaulle bradando que “aqueles que fazem revoluções pela metade cavam suas próprias covas” (p. 90).

O relacionamento de Annie e Julian é tenso e intenso como os próprios tempos conturbados que os rodeiam. Ela é norte-americana de Yonkers, emigrada para a França, onde dá aula na faculdades de Belas Artes, aliando-se aos estudantes em levante. Ele, um banqueiro cheio-da-nota que se auto-declara “anarquista” e que Ferlinghetti construiu inspirado no personagem de Fernando Pessoa em “O Banqueiro Anarquista”.

Quando Annie toma uma cacetada do porrete da polícia, ele está lá para ampará-la em sua queda, mas depois alfineta: “Alguém está pensando que é Rosa Luxemburgo ou Emma Goldman ou sei lá quem!” (p. 99). Pois Julian é descrente em relação aos benefícios do levante: bem-adaptado ao capitalismo bancário que ele serve, vê com desprezo a idéia que tinham alguns de incendiar a Bolsa de Valores (“você acha que isso teria destruído o coração de todo o sistema, sendo que quase tudo já foi guardado em lugares mais seguros há muito tempo?” – pg. 102). E ela, enraivecida, lhe lança na cara: “Isso me soa como se você fosse apenas mais um lacaio tentando salvar o sistema.” (p. 106)

Depois de devorar os jornais da época, Ferlinghetti pintou um retrato poético impressionante de Maio de 1968: na porta do anfiteatro da Sorbonne, ocupado por milhares de estudantes, é anunciado que “a revolução que está começando colocará sob julgamento não apenas a sociedade capitalista mas também a sociedade industrial. A sociedade de consumo precisa morrer uma morte violenta. Estamos inventando um mundo novo e original. Poder à imaginação!” (92)

São infindos os debates inflamados. Jean-Paul Sartre discursa diante dos estudantes rebeldes e “a estátua de Victor Hugo é adornada por bandeiras anarquistas e em todos os cantos citações em grafite de Lenin, Bakunin, Proudhon, Trotski, Fourier, Einstein e Che Guevara” (p. 93). Quando a polícia é convocada para reprimir os estudantes e chegam os camburões e os cassetetes de De Gaulle, “a revolta se espalhou como fogo numa floresta”:

“No âmago, uma revolta libertária da juventude, uma revolta dos jovens contra a sociedade enfadonha como um todo, uma revolta global contra o que eles viam como os falsos valores das gerações anteriores, com suas hierarquias arraigadas e autoridades hereditárias apoiadas pelo Estado e todo o seu aparato de controle. (…) Da universidade à fábrica, a ‘ditadura dos adultos’ deveria ser questionada violentamente, contestada ponto por ponto, um fogo contagioso e explosivo com o qual as tropas de choque do general De Gaulle a princípio não sabiam como lidar, visto que se defrontavam na verdade com os filhos e filhas de sua própria alta burguesia…” (p. 95).

A multiplicidade alucinante de diálogos e debates que se instaura em meio à fúria inclui a circulação das idéias de Marcuse e Malraux, Genet e Daniel Cohn-Bendit… “Se a Bastilha ainda existisse seria tomada de novo”, escreve Ferlinghetti, pintando o retrato de uma Paris “pegando fogo, o cheiro acre e doce de gás lacrimogêneo por todos os lados, cenas de desolação ao longo dos bulevares como cenas de batalha na Libertação de Paris em 1945…” (p. 96)

Obra literária nascida de contexto insurrecional, escrita com a poesia veloz e cinematográfica de um poeta lúdico e insurgente, o livro serve também de veículo para as opiniões Ferlinghettianas sobre aquele evento histórico que chaqualhou 1968 – ano também marcado pela Primavera de Praga, pelas revoltas mexicanas pré-Olímpiadas (afogadas em sangue em massacres impostos pelo Estado) e por um incremento da guerra racial nos EUA (com o extermínio de boa parte dos líderes dos Panteras Negras e com o assassinato do reverendo M. Luther King). Escreve Ferlinghetti:

“Em todo o mundo o espírito de 68 era mais do que a esgotada retórica marxista requentada, era mais do que os velhos ideais anarquistas. Era a primeira articulação, a primeira emanação de um novo olhar sobre o planeta, sobre o homem e a mulher. Era uma consciência nova, ou uma consciência remota redescoberta. E era uma nova consciência feminista, a hipótese Gaia, a Terra vista como Mãe Terra novamente, antiga fonte de tudo, e o homem estuprando essa mãe, começando com os ‘moinhos negros e satânicos de Blake’ e rugindo em direção aos negros e atômicos moinhos, os moinhos nucleares com seu lixo radioativo imperecível. Toda essa nova visão fazendo parte da rebelião dos anos 60 em todos os lugares, uma espécie de ‘JUVENTUDILÚVIO’ contra tudo o que era artificial e oposto à natureza na vida moderna, e a revolta estudantil francesa como parte do grito mundial generalizado dos jovens contra a desumanização do animal humano cada vez mais separado de suas raízes animais, da própria Terra, a Terra verde…” (p. 109)

Este livro incandescente de amor e fúria, de inconformismo e poesia em chamas, berra contra a desumanização e soma-se ao coro da empatia: é de juventudilúvios assim que necessitamos para renovar radicalmente um mundo esclerosado, onde reacionários e conservadores desejam conservar rígidos dogmas que nos trancam sob a tirania dos liberticidas. Ferlinghetti e seu canto seguem sendo salutares pois, se nem só de pão vivem os humanos, é preciso muita poesia para assar o pão massivo da revolução.

APRECIE A POESIA DE FERLINGHETTI

Constantly Risking Absurdity Constantly risking absurdityand deathwhenever he performsabove the headsof his audiencethe poet like an acrobatclimbs on rimeto a high wire of his own makingand balancing on eyebeamsabove a sea of facespaces his wayto the other side of the dayperforming entrachatsand sleight-of-foot tricksand other high theatricsand all without mistakingany thingfor what it may not beFor he’s the super realistwho must perforce perceivetaut truthbefore the taking of each stance or stepin his supposed advancetoward that still higher perchwhere Beauty stands and waitswith gravityto start her death-defying leapAnd hea little charleychaplin manwho may or may not catchher fair eternal formspreadeagled in the empty airof existence.

Publicado em: 11/10/20

De autoria: Eduardo Carli de Moraes

1 comentário

Bem atual, assim como os outros autorea beat!! – marcio “osbourne” silva de almeida – jlle/sc

marcio "osbourne" silva de almeida

Comentou em 14/07/22