O impacto da pandemia sobre os estudantes brasileiros é estarrecedor: 4 milhões abandonaram estudos em 2020

No início de 2021, os impactos da pandemia sobre a classe estudantil foram revelados por uma pesquisa da Datafolha, disseminada em matéria da Folha de S. Paulo: cerca de 4 milhões de estudantes – número maior que a população do Uruguai – abandonaram os estudos no ano de 2020. Alvejados pela interrupção das aulas presenciais em virtude da pandemia do coronavírus, aproximadamente 8,4% dos estudantes brasileiros matriculados, com idade entre 6 e 34 anos, decidiram abandonar a escola. (SALDAÑA, P. Jan/2021. Saiba mais.)

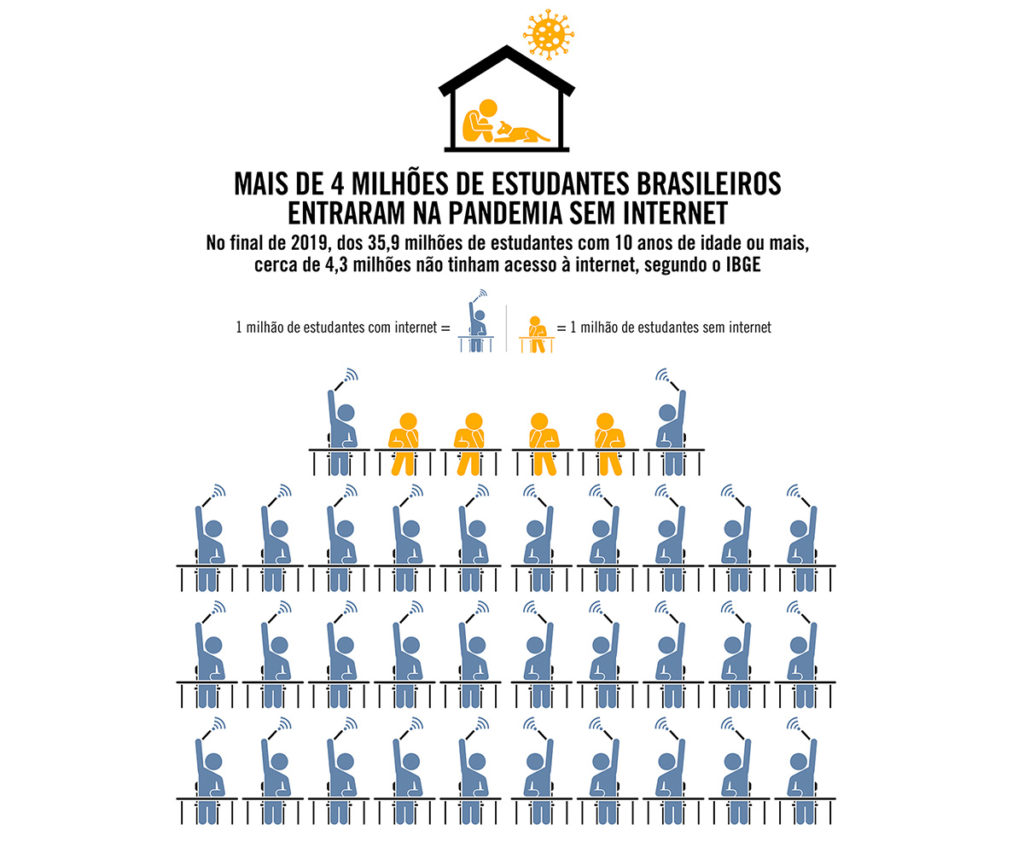

Além destes galopantes índices de evasão, uma outra pesquisa, desta vez realizada pelo IBGE e repercutida pela Revista Piauí, revelou que quando a pandemia começou haviam no Brasil cerca de 4 milhões de estudantes sem conexão à Internet. Os jornalistas destacam:

“O dado considera apenas alunos com 10 anos de idade ou mais, grupo que abarca 35,9 milhões de pessoas. A grande maioria desses estudantes – 4,1 milhões – estavam matriculados em escolas da rede pública. Isso significa que, quando a pandemia aterrissou no Brasil, forçando a suspensão das aulas presenciais a partir de março de 2020, uma parcela expressiva dos jovens brasileiros não tinha internet em casa e, portanto, não podia acompanhar aulas à distância ou outras atividades virtuais adotadas pelas secretarias de educação. Além disso, aproximadamente 36% dos alunos da rede pública não tinham celular quando a pandemia começou.” (MAZZA; BUONO. Ago/2021. Saiba mais.)

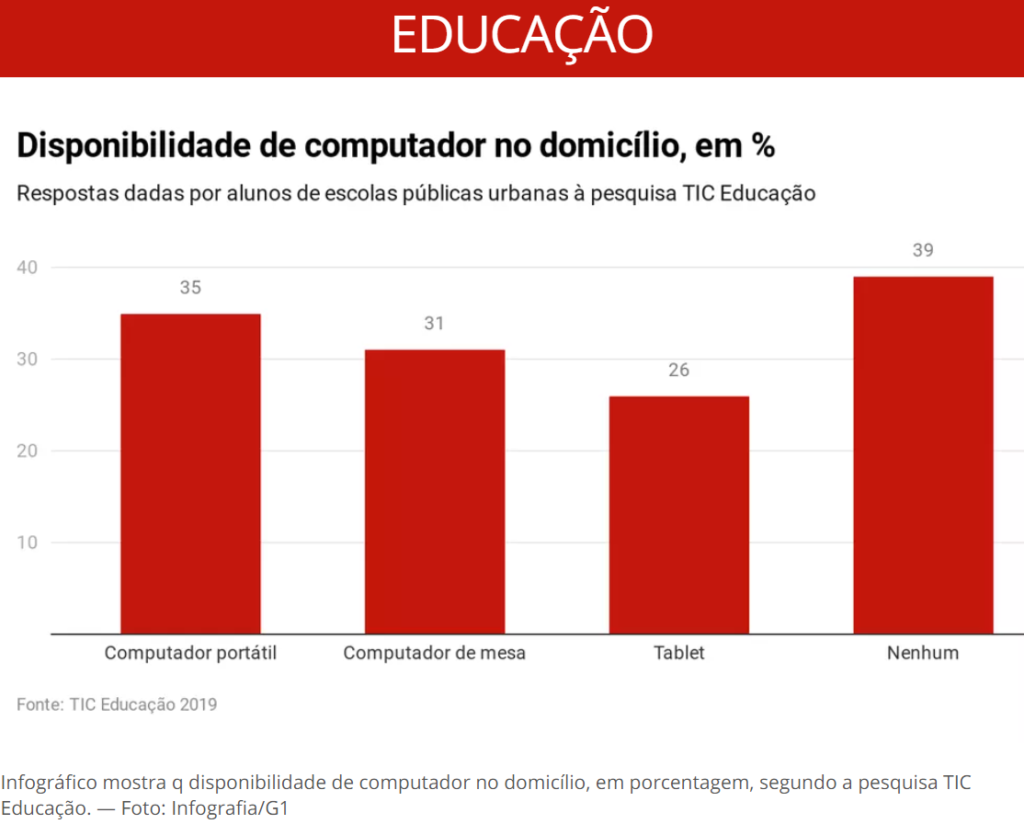

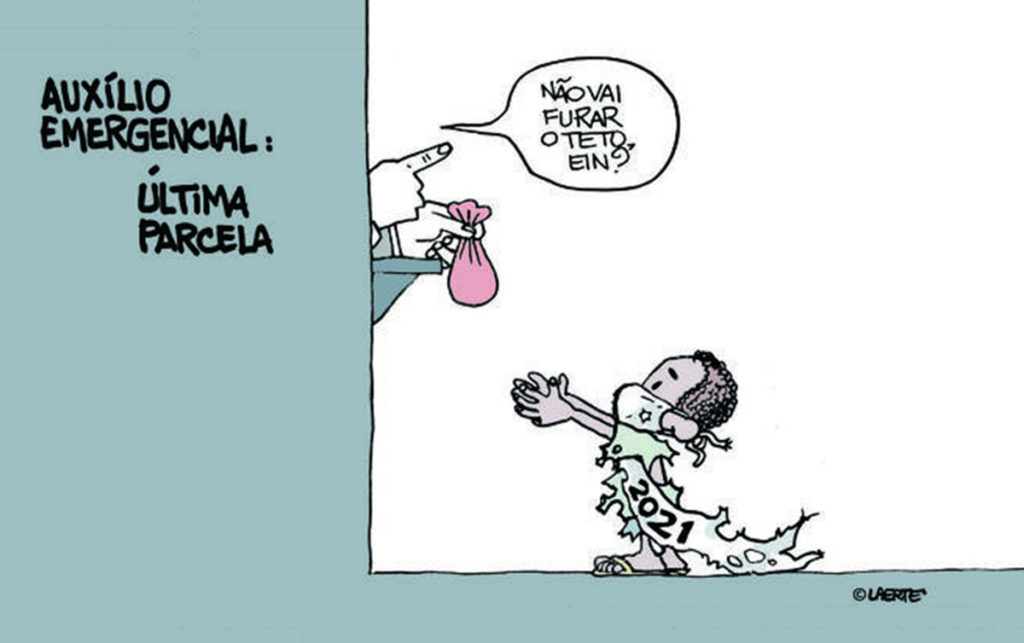

A exclusão digital e tecnológica faz com que os impactos da pandemia sejam muito mais ferozes sobre os estudantes mais pobres, é claro. Em meados de 2020, quando o pandemônio covídico ainda estava no começo, outra pesquisa revelou: “Quase 40% dos alunos de escolas públicas não têm computador ou tablet em casa.” (G1)

Apesar de toda a maré privatista que varre o mundo neoliberal desde os anos 1970, a educação no Brasil ainda é majoritariamente bancada pelo Estado: estão nas escolas públicas “cerca de 85% dos alunos brasileiros matriculados, de acordo com o INEP (*)” (In: Justificando). Pedro Augusto Aguiar e Silva e Sabrina da Silva Sá propõem que a conjuntura pandêmica implica uma “revitimização” dos alunos do sistema público de educação:

“Dessa forma, crianças e jovens são atingidos não apenas pelo usual descaso por parte do Estado, que age com negligência e não provê, muitas vezes, condições dignas de infraestrutura, estudo e formação profissional, mas também com o árduo processo de adaptação e ação durante a pandemia. Impossibilidade ou dificuldade no acesso a internet, computador ou impressora para obtenção do conteúdo oferecido, turbulências familiares, ausência de merenda e de um espaço ideal para manter os estudos são alguns dos obstáculos da educação remota para parcela dos estudantes de escolas públicas…” (Saiba mais)

(*) Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)

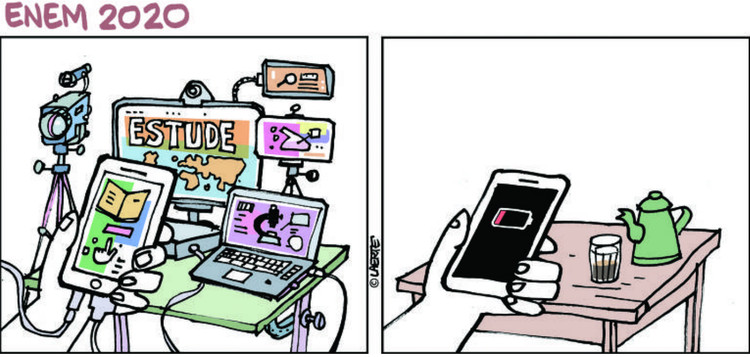

A pandemia impactou também o ENEM, que não ocorreu em 2020. Adiado para o início de 2021, o exame nacional do ensino médio teve a maior evasão de toda sua história: “Dos 5,5 milhões de inscritos, mais da metade (51,5%) não compareceu ao exame, a maior abstenção da história do Enem. Para piorar, houve casos de alunos impedidos de fazer a prova porque se depararam com salas abarrotadas.” (MAZZA; Piauí, Ago 2021)

“No início do governo Bolsonaro, o MEC caiu nas mãos de duas turmas: os militares e os olavistas. Ricardo Vélez Rodríguez, o primeiro ministro da Educação, chegou ao cargo por indicação de Olavo de Carvalho, o mestre ideológico da família Bolsonaro. Ficou três meses no posto, derrubado pelos próprios olavistas, que começaram a desconfiar que o ministro fora cooptado pelos militares. Em seu lugar, entrou Abraham Weintraub, apoiado pelos radicais ideológicos do bolsonarismo, e reduziu o espaço dos militares. No auge da presença militar na cúpula do MEC, ocupavam 21 cargos comissionados. Caíram para nove.

Com a posse de Milton Ribeiro, militares e olavistas passaram a conviver cada vez mais com uma terceira força – a ala evangélica, que, do ponto de vista ideológico, se confunde com a olavista, mas não se mistura com ela. Hoje, os militares estão quase confinados à diretoria que se ocupa em militarizar as escolas públicas. Eles planejam financiar a implantação de 216 escolas desse tipo em todo o país até 2023. Dizem que o ensino é melhor e invocam os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb): em média, os colégios militares têm notas mais altas que os demais colégios. A comparação, no entanto, é enganadora.

As escolas militares – frequentemente confundidas com escolas cívico-militares, nas quais a contribuição da caserna se limita à gestão e à disciplina – formam um mundo à parte: são apenas 14 escolas e têm 15 mil alunos em todo o país, enquanto as escolas públicas – só as públicas – chegam a 138 mil e reúnem 38,5 milhões de estudantes. Comparar essas duas realidades é como traçar um paralelo entre a Floresta Amazônica e uma pracinha de bairro. Além disso, as escolas militares são financiadas pelas Forças Armadas e selecionam os alunos por meio de concursos – enquanto as escolas públicas são abertas a todos.

“O governo usa o exemplo dos colégios militares, que são um universo restrito, excepcional, para vender uma falsa solução”, afirma João Marcelo Borges, pesquisador em educação da Fundação Getulio Vargas (FGV), no Rio de Janeiro. Os colégios cívico-militares, que imitam certos traços das escolas militares, também são uma realidade à parte e constituem uma minoria absoluta. Em geral, têm orçamento mais polpudo – e, quando se militarizam, o MEC ainda lhes premia com 1 milhão de reais já na largada. “Mesmo assim, como regra geral, os colégios cívico-militares não têm resultados acima da média. Isso varia muito”, diz Borges.

Publicado em: 24/08/21

De autoria: Eduardo Carli de Moraes