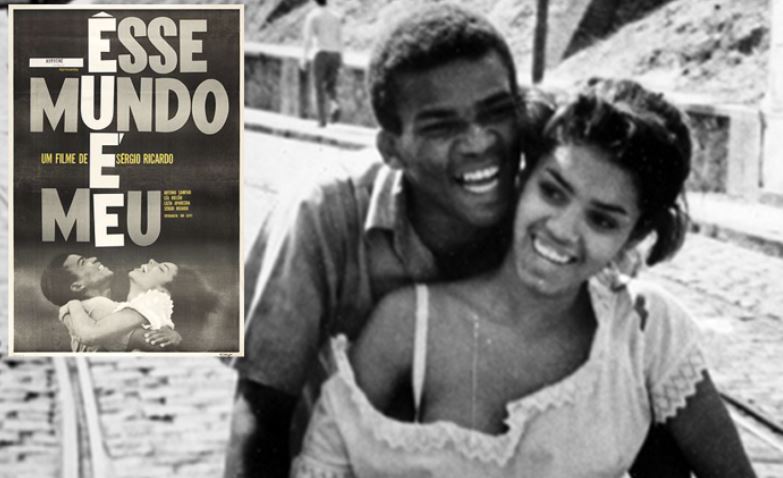

ESSE MUNDO É MEU (1964) – Em sua estréia em filme, Sérgio Ricardo fez um clássico do Cinema Novo, censurado pela ditadura.

UM CLÁSSICO DO CINEMA NOVO, IMEDIATAMENTE AMORDAÇADO

Eis um clássico do cinema brasileiro que a imensa maioria de nossa população desconhece: Esse Mundo É Meu foi realizado em 1963, durante a presidência de João Goulart, e estava programado para estrear nos cinemas em 1º de Abril de 1964. Sobreveio o golpe militar que destroçou o governo de Jango e as reformas de base que então caminhavam – e o filme dirigido e estrelado por Sérgio Ricardo foi logo silenciado após a mudança brutal de regime.

Com a democracia reduzida a escombros, esta obra-prima do Cinema Novo, com sua fina sintonia com as vanguardas européias (em especial a Nouvelle Vague francesa e o Neo-Realismo italiano) permaneceria inacessível por décadas. Hoje, está na íntegra no YouTube e pode ser baixado em Torrent, abrindo assim novas oportunidades para que os brasileiros possam conhecer uma das mais incríveis produções cinematográficas nascidas de época tão turbulenta e conturbada de nossa História.

ABORTOS, REVOLTAS E BICICLETAS ROUBADAS

“Esse Mundo É Meu é um legítimo passaporte de cineasta para o músico consagrado que é Sérgio Ricardo. Moderno, vivo, alegre, carregado de poesia e esperança, o filme demonstra mais uma vez, que o cinema novo conquista dia a dia sua posição em nosso panorama cinematográfico” – Glauber Rocha, 1964

“Oxalá, meu pai, tem pena de nóis…”, diz a cantilena que abre o filme, em clima de súplica e de lamentosa esperança, em que um povo sofrido ergue a voz tentando comover algum longínquo Senhor, de força sobre humana, que pudesse ajudar a gente a sair da lama de tanta miséria.

Com cáustica ironia, “nosso santo patrão” é tratado em outra das canções, em que de maneira Glauberiana se lança uma provocação contra as classes populares quando, à maneira de um rebanho de cabras dóceis, apenas repetem a louvação ao patrão que a ideologia reinante – a dos ricos – ordena que seja obedecida. O efeito é de teatro Brechtiano.

A narrativa do filme é construída a partir de duas histórias paralelas, que tem suas analogias e discrepâncias, iluminando-se mutuamente. Antonio Pitanga é um dos protagonistas: seu personagem mora na favela mas trabalha no asfalto, engraxando sapatos dos bacanas. Não tem carro, é claro, e seu sonho de consumo, diante dos anúncios de revista, é um dia ter uma bicicleta e nela carregar sua nêga na garupa.

Na história paralela, o próprio Sérgio Ricardo encarna Pedro, um proletário do ramo metalúrgico. No parque de diversões, o personagem filosofa sobre o algodão doce, faz existencialismo em meio aos carrosséis e às rodas gigantes. Mas seu tom de voz não é de açúcar – ele soa amargurado. Ele fala da brancura enjoativa do algodão doce, do quão rápido ele dissolve na boca, reclama que ele é como a nossa vida, de um açúcar impermanente.

Demonstrando virtuosidade nas dinâmicas de montagem, nas movimentações inquietas, nas rítmicas musicais sinergizadas com o material fílmico, a câmera do filme dá suas piruetas na roda gigante enquanto outro tema central do filme vem a tona: as mulheres e a grana.

De um lado, o homem sem grana preocupado de ficar sem uma boa mulher – pois, pensa ele, elas desejam estar com alguém “bem-de-vida”, ou seja, com emprego bom, grana no banco, e com automóvel…

Os problemas sexuais do pobretão, suas ambições libidinais em descompasso com seus recursos materiais, estão tematizados em cenas como aquela que Pitanga desliza de bicicleta com o Bonde de Santa Tereza ao fundo, em lúdica e lúbrica interação com sua nega dos vestidos esvoaçantes e de sutiã a mostra. Tudo fantasia com a qual ele se distrair enquanto engraxa o sapato dos “playboys”. Nestes sonhos de olhos acordados o filme constrói uma fantasia que contrasta com o real doído em que ele precisa correr para não perder o Bonde no fim do expediente…

A religiosidade sincrética do Rio de Janeiro se manifesta também em cenas onde os cultos a Iemanjá e a Cabocla Jurema aparecem. Luzia pede um filho à orixá do mar. Pedro diz: “Então devia ter pedido para mim!” Ela se irrita: “Cala a boca, Pedro!” As tensões entre o casal afloram, mesmo antes do filho ser concebido, enquanto a música evoca uma sonoridade afrobrasileira à moda dos Tincoãs e de Mateus Aleluia.

Pedro trampa um bocado mas continua sendo mal-pago num inferninho metalúrgico. Vai se irritando com seu labor purgatorial, em atitude que evoca certos heróis e heroínas de Martin Ritt, e chega a confrontar o patrão por melhores salários. Em outra canção, o filme subverte a cantilena do “patrão santo”, que agora é zuado até não poder mais – o patrão tem doença de maldade e mais parece um capetão…

Pedro e Luzia, casal sem grana e sem pedigree, acabam engravidando – não se sabe se Iemanjá deu aquela força, ou se tudo se deve mesmo à mais antiga estratégia material de conceber bebês que existe. Só que Luzia quer o aborto, afinal o casal está com a corda no pescoço: estão devendo 2 meses de barraco. Em discordância, Pedro quer que o filho nasça. Ele tenta assustá-la, evocando todos os sofrimentos, toda a “sangreira”, todo o perigo para a saúde que haveria nesta intervenção abortiva na favela.

Ela bate o pé e diz em uma das cenas mais emocionalmente carregadas e mais esplendidamente escritas do filme: “eu não quero filho meu catando resto de feira! Olhando os outros ir pra escola sem saber porque não vai também! Vivendo nesta imundície, pegando doença, roubando coisa, engraxando sapato, criando raiva no peito, morrendo de inveja, morrendo de tudo!” Luzia, cansada da miséria, que foi retirante, tendo integrado as trupes “severinas”, saiu do sertão com 20 familiares, catinga afora, para se instalar no Rio. Agora, não quer pôr filho no mundo para padecer na miséria…

Numa noite de ventania e borrasca, Luzia vai ao barraco abortar com o auxílio de uma negra idosa que manja de técnicas ancestrais de interrupção da gravidez. A pobreza presente matou a vontade desta mãe seguir com a gestação: ela não quer condenar o futuro filho a ser um favelado quebrado e sofrido. Uma criança pequena grita de dor fora do barraco enquanto Luzia mata no ventre o futuro da criança que nunca nascerá.

Na história que corre em paralelo, o personagem de Pitanga tem seu mundo subjetivo numa oscilação entre o real brutal, onde engraxa sapatos por merrecas, e seus sonhos deliciosos, em que a nêga que ele adora lhe dá bola e lhe concede a honra de abraçá-la na dança redentora que aniquila a miséria, ao menos pela duração de um samba. No fim das contas, numa evocação do clássico italiano Ladrões de Bicicleta de Vittorio de Sica, acaba por roubar a bicicleta do padre. Ruma pra cidade ao som de “Ladrão! Ladrão!”

Não há condenação moralista, não há punitivismo penal; o filme não taca pedras em Luzia por ter decidido abortar, nem em Pedro por confrontar o patrão e começar a organizar um mini-levante proletário; nem quer nos despertar antipatia e raiva contra o ladrão de bicicleta, brilhantemente interpretado por Pitanga. O filme, ricamente musicalizado, é uma ode Glauberiana à resiliência dos humilhados e ofendidos do Rio, com seus sonhos e amarguras, com suas fantasias e suas asas quebradas.

É triste que a imensa maioria de nosso povo tenha sido privada do conhecimento e da fruição de filmes assim. A morte de Sérgio Ricardo, em 2020, em meio à pandemia de covid19, convida-nos a honrar a memória, o legado artístico, a discografia e a filmografia deste artista que foi silenciado sob chuvas de vaias, fracassos de bilheteria e censuras do autoritarismo milico. Permitir que obras como Esse Mundo É Meu sejam relegadas ao esquecimento, achar normal que as novas gerações não tenham acesso a maravilhas assim, naturalizar a falta-de-interesse pela nossa história cultural em nome de um imediatismo presentista que supõe serem as massas apenas conquistáveis pelo algodão doce da novela atualmente em cartaz na Globo, na Record e no SBT, é cuspir no prato em que comemos, ofender os artistas que nos serviram, desprezar um trabalho que deveria ser enaltecido. Re-assistir, re-discutir e re-contar as histórias das grandes produções fílmicas de nossa História também é ato de resistência!

Eduardo Carli de Moraes

A Casa de Vidro – Agosto de 2020

APRECIE TAMBÉM:

MATÉRIA DA REDE BRASIL ATUAL

Famoso por sucessos ‘às avessas’, como a vaia no 3º Festival de MPB, em 1967, artista relembra 50 anos de seu primeiro longa

Em uma tarde de quarta-feira, o cantor, compositor, cineasta e artista plástico Sérgio Ricardo foi ao Cine São Luiz, no bairro do Catete, zona sul do Rio de Janeiro. Era uma das casas mais tradicionais da cidade, inaugurada nos anos 1930, e em funcionamento até hoje. Era a estreia de seu primeiro longa-metragem, Esse Mundo é Meu, que tinha no elenco Antonio Pitanga, Léa Bulcão e Ziraldo, além do próprio diretor. “Foi o meu primeiro fracasso de bilheteria”, lembra Sérgio Ricardo, bem-humorado. “Não foi ninguém ver. Estávamos eu e dois amigos. Ninguém queria sair à rua.” A falta de audiência se explica pela data do lançamento do filme: 1º de abril de 1964.

Àquela altura, tropas já haviam saído de Minas Gerais com destino ao Rio, com o objetivo de derrubar o presidente constitucional, João Goulart, que ainda ouvia de assessores propostas para resistir ao golpe. No dia seguinte, mesmo com Jango ainda no país, o Congresso decretou vaga a Presidência da República. Dias de alvoroço e de violência contra a ordem institucional. Nessas condições, de fato, dificilmente se poderia imaginar uma tranquila ida ao cinema.

“Virou uma espécie de maldição na minha vida”, diz Sérgio Ricardo, que se tornou um autor de cinema mais conhecido fora do país, onde ganhou prêmios e participou de festivais. “Sou praticamente inédito no Brasil.” Após a discreta comercialização de Esse Mundo é Meu, ele espera o relançamento, em meados deste ano, de seus outros dois longas, Juliana do Amor Perdido (1968) e Noite do Espantalho (1973).

Esse Mundo é Meu, que também dá título a uma das mais conhecidas músicas do Sérgio Ricardo, conta duas histórias em paralelo: a de um metalúrgico branco (o próprio Sérgio), às voltas com sua mulher grávida, e de um jovem engraxate negro (Pitanga, com 24 anos na época das filmagens), que quer comprar uma bicicleta e conquistar a menina dos sonhos. Parte do longa foi rodada na favela da Catacumba, no Leblon (zona sul), com vista para um dos cartões-postais cariocas, a Lagoa Rodrigo de Freitas.

A favela, como outras, perdeu para a especulação imobiliária e foi removida nos anos 1970. O primeiro trabalho cinematográfico de Sérgio, o curta Menino da Calça Branca (1961), também foi filmado em uma favela que já não existe, a Macedo Sobrinho, no bairro de Humaitá, onde ele morava.

A filmagem de Esse Mundo… foi baseada especialmente no modelo da Nouvelle Vague, movimento originário da França que “era o cinema da moda”, conforme lembra Sérgio Ricardo. “Foi tempo recorde em cinema. Não tinha roteiro, não tinha nada. Saía para inventar a história no meio da rua. Na hora, descobria um cenário que me agradava. Tinha a história na cabeça”, conta o diretor. Lembro do Ziraldo dizendo: ‘Mas o que eu vou dizer?’”, conta, rindo. Era tudo “em cima da bucha”, define o autor. “O filme foi nascido do nada. Foi uma experiência fantástica.”

Esse Mundo… foi montado por Ruy Guerra e teve na câmara Dib Lufti, que se tornaria conhecido diretor de fotografia – Dib é irmão de Sérgio, cujo nome de batismo é João Lufti. Os dois nascidos em Marília, no interior paulista, onde os pais, vindos da Síria, moravam desde 1930, um ano depois de o local virar município. O crítico francês Luc Moullet criticou a ausência de Esse Mundo… na seleção para o festival de Cannes em 1965. Também citou o filme de Sérgio Ricardo como um dos principais trabalhos de 1964. Voltou a destacá-lo em 2011, em entrevista para O Estado de S. Paulo.

No meio dessa experiência cinematográfica, Sérgio Ricardo arrumou tempo para compor a trilha sonora de Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha. Ou foi forçado a arrumar, dado o temperamento do “cliente”. O filme de Glauber foi lançado dias antes.

O desenhista Ziraldo faz papel de padre no filme. E divide uma cena marcante com Antonio Pitanga, que, após muito argumento e contra-argumento, acaba levando a bicicleta do pároco. “Ele (Pitanga) leva na dialética”, comenta Sérgio, rindo. “O padre leva a pior nessa.” Já os trechos que tratam de aborto, segundo o diretor, não causaram empecilho na época. “O problema naquela momento era mais político.”

Ele nem soube do destino do filme após o lançamento. “Coincidentemente, eu casei (com Ana Lúcia de Castro, mãe de Marina e Adriana), saí do Brasil e levei o filme debaixo do braço.” O longa foi exibido no Festival Internacional de Filme no Líbano e na Mostra do Cinema Novo em Gênova (Itália), ambos em 1964. “O governo sírio me convidou para inaugurar uma escola de cinema. Fiquei três meses fazendo um média-metragem, que não saiu (no Brasil)”, recorda, referindo-se a O Pássaro da Aldeia, exibido no Líbano.

“Quase lento”

Sérgio diz não ter “nada a repor” no filme. “Ele é tão espontâneo, surgido da criatividade de um momento.” Hoje, ele talvez seja considerado “quase lento”, reflete o diretor, que talvez cortasse um pouquinho de tempo em um outro take. Atuar como ator não chegou a ser um problema, porque Sérgio já havia trabalhado na TV, inclusive fazendo novelas. E também teve quem lhe desse boas dicas, como a cineasta italiana Carla Civelli, “que veio com a turma da Vera Cruz”, experiência cinematográfica brasileira. “Ela (Carla) me passou muito segredo, muita coisa interessante.”

Segredos, Sérgio Ricardo conheceu de várias atividades artísticas, como a pintura e o cinema, embora considere ser músico de profissão (“O resto é lenitivo.”). Na época de Esse Mundo é Meu, ele já havia lançado o terceiro LP, depois de passar, como pianista, em várias casas noturnas do Rio e de São Paulo. O artista avalia que, de certa forma, essa incursão por várias modalidades lhe causou dificuldades. “Nunca me preocupei muito com a carreira. Deu uma carreira estranha. Mas deu certo. Tudo andou dando certo, até pintura. A comercialização do meu trabalho nunca foi desempenhada de forma profissional. Mas está certo, o amadorismo é ótimo. Hoje, aos 82 anos (que serão completados em 18 de junho), estou achando muito bom.” O aspecto comercial da cultura, acredita, “escraviza o indivíduo”.

Para Sérgio Ricardo, integrante do Centro Popular de Cultura (CPC), da União Nacional dos Estudantes (UNE), o golpe de 1964 foi uma espécie de morte para a cultura brasileira, que vivia ali o seu clímax: Bossa Nova, Cinema Novo, Teatro do Oprimido. Dali em diante, decadência. “Só prevalece aquilo que não tem valor nenhum. As pessoas estão na arte para ficar ricas, não para fazer arte. Virou um produto de venda.” Ele diz estar mais preocupado com os filhos. “João tocando um violão maravilhoso, a Marina cantando… Mas não são só eles, é a geração deles. A cultura brasileira está naufragando.”

A preocupação se estende à situação política. Sérgio Ricardo defende manifestações, protestos, e identifica uma insatisfação popular. “O sistema está forçando as pessoas a entrar por um buraco meio sem saída. Cadê os parâmetros? Não tem ninguém construindo nada importante no contexto da atividade cultural e política. Esse sistema está insuportável. Mas não é só no Brasil, é no mundo inteiro.” Tudo gira em torno de poder e dinheiro, lamenta.

Aos quase 82, o multi-artista continua percorrendo o mundo e fazendo arte. Quando se pergunta se tem alguma coisa a ser lançada, a resposta vem rápida e acompanhada de um riso: “Dois roteiros de cinema, três livros para publicar, um caixote de músicas inéditas…”.

Vitor Nuzzi

24/03/2014

Publicado em: 22/08/20

De autoria: Eduardo Carli de Moraes

1 comentário