AS ENTRANHAS DA TERRA: Reflexões sobre o nascedouro comum de cultos e culturas (In Memoriam: Alfredo Bosi)

As palavras, como as plantas, têm raízes. Sua aparência imediata esconde uma imensidão de passado, de história, de experiência coletiva, soterrada por baixo do verbo. As palavras, apesar da solidez em que aparecem em seu estado de dicionário, também fluem, ainda que não tão velozes como os rios, e também têm elas tem seus nascedouros. Uma palavra que está hoje em circulação, longe de ser eterna e imutável, é o fruto histórico de uma árvore linguística, e árvores linguísticas parecem irremediavelmente levantar-se dos corações pulsantes e das mentes estupefatas destes viventes mortais que somos. Precários somos, mas palavreantes.

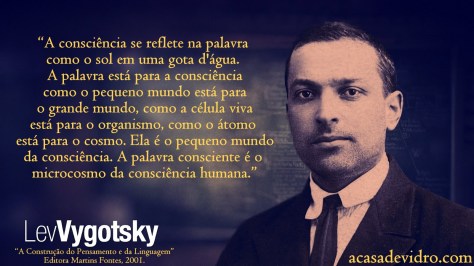

Não é vão sondar os subterrâneos das palavras, as suas fontes primevas, as suas origens ancestrais, desvelando as suas palavras-parentes que lhe deram seu impulso inicial. Pois aclarar o pensamento só se faz também através de uma clareza sobre a linguagem, que afinal não lhe serve apenas de instrumento, mas que lhe é consubstancial: pensamento e linguagem não são entidades separáveis, creio eu, e talvez Vygotsky concorde:

Para aclarar nosso pensamento e nossa linguagem, parece-me essencial recuperar as fontes e os nascedouros ancestrais dos termos que estão hoje na ponta da língua. Ainda que a língua não sinta o sabor da longa História atravessada pelo verbo até o ponto em que o falamos, nosso imediatismo vela um percurso palavral milenar e que os poetas têm entre suas funções o desafio de desvelar. Recentemente, embrenhei-me nas origens etimológicas de cultura, esta palavra tão exuberante e polissêmica, daquelas que é capaz de receber milhares de definições diferentes: cultura é uma coisa, por exemplo, para um empresário da TV que procura sondar quais os bens culturais mais lucrativos para exibir aos seus telespectadores, e outra bem diferente para um antropólogo que vai, em missão etnográfica, ao encontro de uma cultura diferente da sua, a fim de conhecer e narrar seus mitos e ritos…

Há três palavras que são como diferentes troncos de uma mesma raiz, plantadas no mesmo chão: cultura, culto, colonização. Estas, como explica Alfredo Bosi, “derivam do mesmo verbo latino colo, cujo particípio passado é cultus e o particípio futuro é culturus. Colo significou, na língua de Roma, eu moro, eu cultivo o campo. Um herdeiro antigo de colo é incola, o habitante; outro é inquilinus, aquele que reside em terra alheia… Colo é a matriz de colonia enquanto espaço que se está ocupando, terra ou povo que se pode trabalhar e sujeitar. Colonus é o que cultiva uma propriedade rural em vez do seu dono.” (BOSI, Dialética da Colonização, p. 11)

As palavras cultura e culto são, portanto, filhas de colo, verbo do latim intimamente vinculado ao trabalho do solo, ao cultivo do campo, à interação humana com a terra nutriz. Tanto cultura quanto culto não são compreensíveis se não atentarmos para as entranhas da terra. O que decerto é já destoar da ortodoxia platônica e das filosofias idealistas de toda sorte, que querem ir buscar o sentido das palavras lá em cima, num lendário e quimérico Céu das Idéias, supostas como imutáveis e imorredouras…

Logo ao início de seu livro A Ideia de Cultura, Terry Eagleton envereda por sendas parecidas às de Bosi quando pontua: “o conceito de cultura, etimologicamente falando, é um conceito derivado do de natureza. Um de seus significados originais é ‘lavoura’ ou ‘cultivo agrícola’, o cultivo do que cresce naturalmente. (…) Nossa palavra para a mais nobre das atividades humanas, assim, é derivada de trabalho e agricultura, colheita e cultivo. (…) ‘Cultura’ denotava de início um processo completamente material, que foi depois metaforicamente transferido para questões do espírito.” (EAGLETON: 2000, p.10)

Nas entranhas da terra estão as raízes das múltiplas espécies vegetais que avivam nosso planeta, mas lá nas entranhas da terra também repousam os mortos, ou ao menos seus esqueletos. Da terra emergem o pão e os frutos, mas à terra retornamos todos, ao fim de nosso percurso vital, a ela entregues para que nos desfaçamos em nossas partes constituintes e para que nossos átomos prossigam sua eterna dança em outros conjuntos.

Comer é o repetido rito cotidiano dos sobreviventes até que morram e sejam comidos. Não compreenderemos nada nem de culto, nem de cultura, se formos cegos ao que está debaixo de nossos pés, se não tivermos consciência de que a terra onde enterram-se os mortos e onde repousam da lida de viver nossos antepassados, é a mesma terra “da qual brota cada ano, magicamente, o sustento alimentício da comunidade.” (CHILDE, Los Orígenes de la civilizáción, 1959)

Cultura, pois, tem a ver com cultivo, mas transcende as labutas agrícolas de colo para incluir um sentido de cultivo espiritual ou psíquico. Segundo Bosi, o latim culturus refere-se um trabalho feito sobre o ser humano, desde a sua infância, para formá-lo, educá-lo, aprimorá-lo, adaptá-lo à civilização onde calhou de nascer. Aquilo que molda a criança humana, recém-chegada ao mundo, aquilo que ela recebe como legado essencial ao seu desenvolvimento futuro, é culturus, um conceito que tem lá suas similaridades com o grego paidéia (estudado em minúcias por Werner Jaeger e Marrou).

Já cultus também tem a ver com cultivo, mas não somente no sentido de um labor presente que se faz para conquistar o sustento: “cultus é sinal de que a sociedade que produziu o seu alimento já tem memória”, explica Bosi. O culto é indissociável da memória de um suor coletivo já derramado; cultus é um termo “apto a designar a inerência de tudo quanto foi no que se passa agora”. Isso fica mais claro quando remontamos às fontes primevas do culto, ao nascedouro universal da humana mania de “cultuação” (a ação de cultuar): o culto é, a princípio, devoção aos antepassados, ou seja, aos que não vivem mais. “Cultus queria dizer não só o trato com a terra como também o culto dos mortos, forma primeira de religião como lembrança, chamamento ou esconjuro dos que já partiram.” (BOSI, p. 13)

Templo de Karnak, dedicado ao deus supremo do politeísmo egípcio, Amon-Rá

Quão curioso espetáculo desenrola-se nas entranhas da terra, local de repouso dos que morreram e de cultivo dos alimentos que sustentam os que vivem! A tentação é a de afirmar como universal, isto é, presente em todas as épocas históricas e locais geográficos, algum tipo de culto aos mortos, como se não houvesse possibilidade de humanidade sem este esforço de memória, de fidelidade, que procura resgatar do esquecimento os viventes que não estão mais entre nós, e dos quais comumente se diz que “passaram desta pra melhor”.

Não há nem culto nem cultura sem este cultivo do passado, sem este processo coletivo dos humanos que se insurgem contra as potências do esquecimento. O que desejamos sobretudo é não sermos submergidos para sempre nas águas do Lethes, o mítico rio do esquecimento que os gregos localizavam no Hades, o reino dos mortos. Não há pensamento mais melancólico do que este: “vivi, amei, lutei, criei, mas enfim serei esquecido – e isso não tarda.”

Por isso pode-se dizer que culto e cultura são frutos cultivados neste solo fecundo que é a mortalidade consciente de si, o vivente que sabe que morrerá. Nosso estado de mortais nos é constantemente lembrado no destino de nossos semelhantes, ou mesmo dos animais que devoramos, de modo que os humanos-terranos sempre estiveram diante da mortandade sem fim das alteridades, espelhos irrecusáveis de um destino comum. Deste nosso destino comum de mortais é que erguem-se, como árvores enraizadas num solo repleto de raízes e esqueletos, os cultos e as culturas.

Alfredo Bosi (nascido em 1936, falecido em 2021), autor de “Dialética da Colonização”, “O Ser e o Tempo da Poesia”, “Céu, Inferno”, dentre outras obras.

“A possibilidade de enraizar no passado a experiência atual de um grupo se perfaz pelas mediações simbólicas. É o gesto, o canto, a dança, o rito, a oração, a fala que evoca, a fala que invoca. No mundo arcaico tudo isto é fundamentalmente religião, vínculo do presente com o outrora-tornado-agora, laço da comunidade com as forças que a criaram em outro tempo e que sustêm a sua identidade. A esfera do culto, com a sua constante reatualização das origens e dos ancestrais, afirma-se como um outro universal das sociedades humanas juntamente com a luta pelos meios materiais de vida.” (BOSI, p. 15)

O culto aos mortos célebres, longe de ter ficado para trás e caído em desuso, é algo altamente disseminado no mundo presente, onde cultuados são principalmente os que já morreram – uma legião aliás tão numerosa que há ídolos para todos os gostos, dos messias (Jesus, Maomé, Buda, Confúcio etc.) aos cientistas (sabemos o quanto um Darwin, um Freud ou um Einstein são idolatrados!), dos faraós e pajés de outrora aos rockstars apagados-da-vida para depois serem Fênix em plena rebrilhância pop (vejam as multidões prostradas em louvor a mortos célebres como Hendrix, Janis, Lennon, Cobain…).

Talvez não haja pânico maior que assole o ser humano, ainda que isso permaneça trancado nos porões de seu subconsciente, como uma angústia reprimida que a consciência desperta não permite que venha à tona, do que o achaque insuportável de morrer e ser esquecido. Não é a morte o insuportável, o que lhe empresta a sua insuportabilidade mais intensa é o pensamento, ou mesmo a previsão, de que também a memória é mortal, e que cada mortal só restará na memória dos que ficam por um tempo limitado. No longo prazo, pelo Lethes seremos todos engolidos – idéia insuportável, contra a qual insurgem-se cultos e culturas. Por isso não acredito que possamos compreender as religiões sem olhar com atenção não somente para os céus, mas também para as entranhas da terra. Aquela terra de onde crescem batatas e laranjeiras, que ao mesmo tempo é aquela terra onde microorganismos esfomeados e urubus famintos não param de refestelar-se com frescos cadáveres (não se preocupem: eles terão sua vez).

Bosi, ainda refletindo sobre o cultus, vai ao X da questão:

“Quanto ao momento religioso, realiza a lembrança, reapresenta as origens, repropõe o nexo do indivíduo com uma totalidade espiritual ou cósmica. O culto dá sentido ao tempo redimindo-o da entropia cotidiana e da morte que cada novo minuto decreta sobre o anterior. MORTE, ONDE ESTÁ TUA VITÓRIA?, este desafio que Paulo faz à grande inimiga em sua fala aos coríntios é o sumo e a suma de todas as crenças. (…) O culto, em si, na sua pureza, e enquanto alheio às instâncias de poder que dele se apropriam, significa o respeito pela alteridade das criaturas, pela sua transcendência, o desejo de ultrapassar os confins do próprio ego e vencer com as forças da alma as angústias da existência carnal e finita.” (BOSI, p. 19)

* * * * *

IRREMEDIÁVEL PLURALIDADE:

REFLEXÕES SOBRE AS CULTURAS BRASILEIRAS

Lembro-me que, na faculdade jornalismo que cursei no começo dos anos 2000 na UNESP (Bauru/SP), tínhamos entre as disciplinas obrigatórias uma tal de “Cultura Brasileira”, escrita assim, num singular que hoje me estarrece. Cursá-la cedo trazia a descoberta mais óbvia: a de quão inadequado era o uso do singular e não do plural para se referir às manifestações culturais deste pluridiverso e polifônico recanto chamado Brasil.

No artigo que encerra Dialética da Colonização, “Cultura Brasileira e Culturas Brasileiras”, Alfredo Bosi lembra que “estamos acostumados a falar em cultura brasileira, assim, no singular, como se existisse uma unidade prévia que aglutinasse todas as manifestações materiais e espirituais do povo brasileiro. Mas é claro que uma tal unidade ou uniformidade parece não existir em sociedade moderna alguma e, menos ainda, em uma sociedade de classes.” (BOSI, p. 308)

Reconhecer a pluralidade cultural que nos constitui já é superar o mito da monocultura, que (ainda bem!) não existe por aqui, neste território gigantesco onde o pluralismo beira o caos, o “samba do criolo doido”, tamanhos os hidridismos e mestiçagens que rolaram nas transas entre várias culturas por aqui amalgamadas.

É um recurso compreensível que falemos, para fins didáticos e explicativos, em três matrizes culturais básicas que teriam nos constituído: o Brasil nasceria a partir dos amálgamas, dos relacionamentos, das relações de força, entre a cultura indígena, a cultura negra, a cultura branca. O problema, já se vê, é o critério racial aí aplicado, que carrega um certo ranço de racismo; além disso, esta tri-partição parece supor uma identidade das referidas culturas que a experiência revela não existir. Se entendermos por “cultura indígena” algo de homogêneo, já teremos escorregado na casca de banana do etnocentrismo ignorante.

O plural também merece ser aplicado às culturas indígenas (afinal de contas, estão longe de ser “farinha do mesmo saco” os Tupinambás e os Yanomamis, por exemplo), às culturas afrobrasileiras (pois não há nada de homogêneo entre candomblés e calundus provindos de civilizações africanas diversas), às culturas européias (que, bem se sabe, são também múltiplas e mestiças). Apesar dos discursos inflamados dos puristas, a pureza cultural não parece existir senão na mente alucinada dos fanáticos pela identidade pura e imesclável…

Diante disso, porém, as culturas podem aparecer-nos como algo demasiado complexo e multifacetado para valer a pena estudá-las, já que nunca realmente conseguiremos dar conta de compreender tão labirínticos entrelaçamentos. O caminho é aclarado por Bosi através de outras distinções úteis, que parecem focalizar mais o locus social de emergências das diversas culturas.

Podemos distinguir entre uma cultura universitária (aquela que circula e é produzida na “Academia”, aquela que é ensinada nas escolas…); uma cultura industrializada (aquela, criticada pelos teóricos críticos da Escola de Frankfurt, propagada por corporações de mídia, que transformando bens simbólicos em mercadorias a serem vendidas com lucro nos mercados informacionais capitalistas); uma cultura dita popular ou folclórica (nascida dos estratos mais desvalidos da população, muitas vezes “sob o limiar da escrita”, como diz Bosi, e que é usualmente recebida com desdém pelos acadêmicos que sofrem da idiotia do elitismo e que, além disso, tem sido massacrada sem pudor pela invasividade tremenda da Indústria Cultural da era dos mass media…).

Sobre a tal da “cultura popular”, expressão que peca novamente pelo singular que torna invisível o fato palpável de que são várias as culturas populares – Bosi tece comentários preciosos:

Fotografia de Maureen Bisilliat

“Se nos ativermos fielmente à concepção antropológica do termo cultura, que é, de longe, a mais fecunda, logo perceberemos que um sem-número de fenômenos simbólicos pelos quais se exprime a vida brasileira tem a sua gênese no coração dessa vida, que é o imaginário do povo formalizado de tantos modos diversos, que vão do rito indígena ao candomblé, do samba-de-roda à festa do Divino, das Assembléias pentecostais à tenda de umbanda, sem esquecer as manifestações de piedade do catolicismo que compreende estilos rústicos e estilos cultos de expressão.

Nessa complexa gama cultural, (…) as manifestações são grupais e obedecem a uma série de cânones, mas elas não dispõem da rede do poder econômico vinculante, nem de uma força ideológica expansiva como a Universidade e as empresas de comunicação. São microinstituições, dispersas no espaço nacional, e que guardam boas distâncias da cultura oficial. Servem à expressão de grupos mais fechados, apesar de seus membros estarem também expostos à cultura escolar ou aos meios de comunicação de massa.

A tendência dos estudos sociológicos convencionais, de filiação evolucionista, é rotular de residuais todas as manifestações habitualmente chamadas folclóricas. Estabelecido firmemente esse ponto de vista, tudo o que estiver sob o limiar da escrita, e, em geral, os hábitos rústicos ou suburbanos, é visto como sobrevivência das culturas indígenas, negra, cabocla, escrava ou mesmo portuguesa arcaica: culturas que se produziram sempre sob o ferrete da dominação.

É extremamente importante repensar o processo de formação de toda essa cultura que viveu e ainda vive sob o limiar da escrita. Certa vertente culta, ocidentalizante, de fundo colonizador, estigmatiza a cultura popular como fóssil correspondente a estados de primitivismo, atraso, demora, subdesenvolvimento. Para essa perspectiva, o fatal (que coincide, no fim, com o seu ideal mais caro) é o puro desaparecimento desses resíduos, e a integração de todos os seus sujeitos nas duas formas institucionais mais poderosas: a cultura para as massas e a cultura escolar. Trata-se de uma visão linearmente evolucionista que advoga, com a autoridade da ciência oficial, a causa dos vencedores.” (BOSI, p. 323)

Contra a falácia tagarelada pelos dominantes, é preciso insistir que a cultura dos estratos mais ricos, mais cultos, mais letrados, não tem o direito legítimo de declarar-se como mais evoluída e de melhor qualidade em comparação com a cultura dos dominados – afinal de contas, é no seio dos dominados que emergem as cruciais culturas de resistência e de revolução sem as quais a história humana seria um pesadelo da tirania inconteste. No Brasil, não é possível compreender a pluralidade de culturas sem referência ao fenômeno da colonização, afinal de contas, assim como culturus e cultus, também a palavra latina colonia devêm da mesma raiz, colo. Uma nova distinção raia em nossa discussão: as culturas colonizadoras e as culturas colonizadas.

O único modo de não trair a complexa teia de culturalidades em interação é permitir que essa complexidade e este colorido permaneça, ainda que isto lance véus de mistério no caminho de uma razão que se pretendia oni-aclaradora e tuti-explicante. Aceitemos “o circo policromo de nosso dinamismo sem fim”, para usar um verso extraído de Álvaro de Campos (heterônimo de Fernando Pessoa). A compreensão das culturas brasileiras é tarefa mais que hercúlea – beira o infinito e o irrealizável. De todo modo, algumas excelentes balizas são fornecidas por A. Bosi:

“Uma teoria da cultura brasileira, se um dia existir, terá como sua matéria-prima o cotidiano físico, simbólico e imaginário dos homens que vivem no Brasil. Nele sondará teores e valores. No caso da cultura popular, não há uma separação entre uma esfera puramente material da existência e uma esfera espiritual ou simbólica. Cultura popular implica modos de viver: o alimento, o vestuário, a relação homem-mulher, a habitação, os hábitos de limpeza, as práticas de cura, as relações de parentesco, a divisão das tarefas durante a jornada e, simultaneamente, as crenças, os cantos, as danças, os jogos, a caça, a pesca, o fumo, a bebida, os provérbios, os modos de cumprimentar, as palavras tabus, os eufemismos, o modo de olhar, o modo de sentar, o modo de andar, o modo de visitar e ser visitado, as romarias, as promessas, as festas de padroeiro, o modo de criar galinha e porco, os modos de plantar feijão, milho e mandioca, o conhecimento do tempo, o modo de rir e de chorar, de agredir e de consolar…” (BOSI, p. 324)

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BOSI, Dialética da Colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 4ª ed.

CHILDE, Los Orígenes de la civilizáción, 1959.

EAGLETON, T. A idéia de Cultura. São Paulo, Unesp, 2011.

VYGOTSKY, Lev. A construção do pensamento e da linguagem. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 2001.

https://www.youtube.com/watch?v=2FprGNQaQ90

LEIA TAMBÉM: Bosi fez do acordo entre o verbo e a carne o norte de sua existência, por João C. Castro Rocha

Numa mesa redonda sobre a obra de Machado de Assis, realizada em 1980, e com nomes de proa, como Antonio Callado e Roberto Schwarz, Alfredo Bosi tomou a palavra e, em vez de expor erudição intimidadora ou elaborar teorias inteligentes, propôs uma pergunta que condensa a singularidade de seu olhar e a potência de sua contribuição à cultura brasileira. “É uma curiosidade minha saber como é que vocês responderam vitalmente a Machado.”

Autorretrato involuntário. Para Alfredo Bosi, cultura nunca foi sinônimo de acúmulo rigoroso de dados dissociado da vida. Pelo contrário, segundo ele, o conhecimento era parte de uma ética que vinculava intrinsecamente a formação à roda da biblioteca com o saber forjado nas experiências do cotidiano.

Circula no YouTube uma notável conferência do crítico, “Cultura ou Culturas Brasileiras?”, de 2015. A fim de explicar o conceito de cultura, além de recorrer às noções grega e romana, ele lançou mão de sua experiência em Florença, nos anos de 1961 e 1962.

Bolsista do governo italiano, o jovem Bosi converteu seus contratempos diários numa fascinante reflexão acerca da ambiguidade do conceito latino – cultura implica tanto trabalhar a terra com as mãos quanto moldar o espírito.

Ambiguidade tornada dilema que ainda hoje aprisiona a civilização brasileira, como descortinado no fundamental “Dialética da Colonização”, de 1992. Polos opostos se confrontam há séculos – de um lado, se “aproxima cultura e culto, utopia e tradição”. De outro, tendência dominante, se “amarra firmemente a escrita à eficiência da máquina econômica articulando cultura e colo”. A defesa incondicional da vida pouco vale nos manifestos de banqueiros preocupados com a economia e nada pesa na desfaçatez de políticos e empresários que desejam legalizar o contrabando vergonhoso de vacinas.

Doutor em literatura italiana, com tese dedicada ao “Itinerário da Narrativa Pirandelliana”, defendida em 1964, e livre-docente na mesma disciplina, com o trabalho “Mito e Poesia em Leopardi”, de 1970, Bosi dominava como poucos a tradição da literatura clássica, numa das mais completas vocações de comparatista da universidade brasileira.

Em 1970, ele realizou uma mudança importante. Passou a ensinar literatura brasileira, se tornando professor titular em 1985 e professor emérito em 2009.

Não se pense, contudo, que este foi um movimento inesperado. Fiel ao compromisso com o próprio tempo, Bosi sempre se interessou pela literatura nacional. Em 1962 organizou “José Bonifácio, o Moço – Poesias”. Em 1966, publicou sua primeira obra de referência na disciplina, “O Pré-Modernismo”, estudo incontornável do período imediatamente anterior à eclosão da Semana de Arte Moderna em 1922.

Na verdade, o rito de passagem foi celebrado com um livro-monumento, saído no mesmo ano de 1970 – “História Concisa da Literatura Brasileira”, título obrigatório e incomum best-seller acadêmico.

Em primeiro lugar, Bosi aceitou o desafio de analisar a produção contemporânea, recusando o abrigo cômodo de lidar somente com o cânone. Em novas edições, acrescentou uma seção sobre a ficção produzida entre os anos 1970 e 1990. De igual modo, estudou a poesia concreta, poetas posteriores e ainda destacou, tópico inédito em histórias literárias, as traduções de poesia.

Outro gesto que não se encontra em títulos do gênero – Bosi concluiu o livro com uma seção em que sublinhou a importância de outros críticos, seus pares e, por vezes, vozes divergentes. Generosidade intelectual que reitera o elo entre vida e obra.

As últimas páginas homenageiam um austríaco naturalizado brasileiro, conferindo pleno sentido a uma das dedicatórias do livro. “Para Otto Maria Carpeaux, mestre de cultura e de vida.” Eis aí o acordo entre verbo e carne, biblioteca e pólis – norte da existência de Alfredo Bosi.

Por fim, publicar “História Concisa da Literatura Brasileira” foi um relevante ato de resistência nem sempre bem compreendido. Leiamos a nota adicionada em 1979 – “Quanto à crítica produzida nos anos de 1970, registre-se a tendência formalista e estruturalista”. Portanto, escrever uma história da literatura em 1970, momento mais sanguinário da ditadura militar durante o governo do general Médici, foi uma atitude ousada – dentro e fora da universidade.

Resistir foi o verbo central na vida e na obra do autor de “Literatura e Resistência”, de 2002. No Brasil de hoje, em plena incapacidade de um governo negacionista de enfrentar a crise da Covid-19, resistir também é viver com coerência e dignidade. Lição definitiva, que afirma a atualidade perene do pensamento-ação de Alfredo Bosi.

João Cezar de Castro Rocha

Ensaísta e professor titular de literatura comparada na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). É autor de “Guerra Cultural e Retórica do Ódio (Crônicas de um Brasil Pós-Político)”

FSP 7.04.2021

Publicado em: 07/04/21

De autoria: Eduardo Carli de Moraes