DO TRANSE À VERTIGEM: Decifrando o país onde trolls estão no poder e bolsominions agem como horda de zumbis. Em interlocução com R. Nunes (Ubu, 2022). Por Eduardo Carli.

- O TROLLADOR DE CRUZES vs NOSSO LUTO VAI À LUTA

Em entrevista a Fabiana Moraes do The Intercept, um de nossos melhores pensadores políticos, o Rodrigo Nunes (que atua como professor de filosofia da PUC-RJ), evocou um caso emblemático: “Lembro de um caso no Rio em que um homem que tinha perdido um familiar para o covid fincou cruzes na areia da praia e um aposentado bolsonarista atacou as cruzes. Para ele, a lembrança do custo humano de sua escolha política era uma agressão a ser eliminada.”

O episódio revela um pouco da mentalidade típica do “cidadão-de-bem” bolsonarista. Assim como Jair Bolsonaro, o boçal “projetinho de Führer tropical” (apelido que lhe tascou o Mário Magalhães em Sobre Lutas e Lágrimas, sua magistral biografia de 2018), este seu seguidor que atacou as cruzes também rejeita a responsabilidade como se esta fosse um fardo nefasto e inútil que um macho de verdade não aceita carregar.

Na presidência, o presifake psicopata levou a níveis estratosféricos a prática de crimes de responsabilidade e produziu um efeito cascata em seus seguidores: eles também praticam a adesão em massa à irresponsabilidade, inclusive rejeitando e forcluindo “o custo humano de sua escolha política” que mostrou-se produtora de uma hecatombe.

Ao atacar as cruzes na areia da praia, este bolsominion encarna uma espécie de negacionismo militante, performando a negação dos indícios, provas e evidências da mortandade em massa que foi causada pela irresponsabilidade criminosa do desgoverno. Além disso, na cena nota-se a desrespeitosa agressividade contra o luto alheio: a pessoa que está chorando pela morte de um ente amado é tratada, nesta cena, como alguém que está de mimimi, como alguém que não tem direito de transformar seu luto em luta, como alguém que deve ser impedido de transformar em ritual público a morte causada pelo conluio do coronavírus com a criminalidade do Capitão Cloroquina, do Ministro Pezadello e outros da corja de cúmplices.

Não é implausível pensar que este bolsominion trollador de cruzes frequente o templo evangélico, considere-se devoto de Jesus e tenha dito para a vítima de sua agressão, imitando seu psicopata predileto: “Vai chorar até quando?!? Morreu mesmo, mas e daí?!? Vamos parar com todo esse vitimismo e todo esse mimimi!”

Mas, a despeito dos zumbis do bolsofascismo, nosso luto vai à luta.

2. COMO O BOLSONARISMO ALICIOU UMA HORDA DE ZUMBIS

Em seu livro “Do transe à vertigem – Ensaios sobre bolsonarismo e um mundo em transição” (Ed. Ubu, 2022, 224 pgs), Rodrigo Nunes (vulgo @OrangoQuango) fornece-nos várias reflexões relevantes e ferramentas conceituais preciosas não apenas para decifrar mas também para combater a bolsonarização do Brasil.

Mobiliza conceitos cruciais – como o de cismogênese, formulado por G. Bateson (1904-1980) em Naven – para explicar um pouco da genealogia desta cisma que cindiu o país atual entre bolsonarismo e petismo. Nunes aponta, através de um pensamento atento às nuances, que esta é uma polarização assimétrica: um pólo é de fato extremista (integra o que se chama em inglês de far right), enquanto que o pólo “esquerdista” demonstra uma moderação (penso aqui na virtude grega sofrosine) e uma disposição à conciliação (como a aliança Lula & Alckmin indica suficientemente) que torna fantasiosa e fake qualquer atribuição de extremismo ao campo quase centrista da esquerda lulopetista. O Lafa desenhou as assimetrias da atual polarização de maneira pedagógica:

Nunes também nos indica vias para a difícil compreensão desta estranha resiliência de um regime que, apesar do genocídio e ecocídio que vem cometendo, não caiu por impeachment nem teve sua candidatura à re-eleição barrada pela Justiça Eleitoral – que nisto se mostrou novamente acovardada, pusilânime, tímida diante das ameaças dos milicos em seus tanques e tweets; que TSE é este que não cumpre sua função constitucional por medo das bravatas golpistas e da horda de bolsozumbis que não aceitariam que seu líder fosse declarado inelegível?

Comprar 51 imóveis com mais 20 milhões em dinheiro vivo, provavelmente proveniente do esquema de corrupção na Alerj conhecido como “rachadinhas”, incrementando o patrimônio da familícia de maneira incompatível com os salários que ganham, não parece evidência suficiente da corrupção do “Mito” para a horda de zumbis que ainda o apoia. O mesmo establishment que assinou embaixo do aprisionamento de Lula por 580 dias devido a um triplex no Guarujá que o ex-presidente nunca adquiriu agora finge nada ver diante do escândalo de enriquecimento ilícito da familícia. Se a polarização é assimétrica, a Justiça burguesa segue trabalhando com dois pesos, duas medidas: tigrão com petista, tchuchuca com fascista.

Na análise de Nunes, o bolsonarismo está marcado por elementos-chave como o anti-intelectualismo, o militarismo e o empreendedorismo, fatores que permitem que ele se alastre por várias classes sociais e conquiste para suas hostes também uma fração dos oprimidos, dos espoliados, dos empobrecidos – aquela fração da população que chamamos de “pobres de direita” e que parecem com o mascote da Sadia que celebra a benevolência daquele que o abate. O que pode explicar que um empresário milionário e um favelado que está na fila do osso possam ambos apoiar Bolsonaro também se explica por aquilo que a ideologia bolsonarista manifesta ser contra: “a criminalidade, o uso de drogas, a sexualidade desenfreada, leniência com ‘marginais’, doutrinação esquerdista etc.” (pg. 28):

Escrito durante a presidência estapafúrdia do Coiso, entre 2019 e 2022, a obra de Nunes tenta compreender como as Jornadas de Junho de 2013 acabaram por desaguar na ascensão da extrema-direita. Afirma que a derrota eleitoral de Jair Bolsonaro não nos livrará do bolsonarismo e que este é parte de uma onda reacionária mais ampla, uma espécie de internacional neofascista, que tem na alt-right dos Estados Unidos da Agressão o paradigma que os bolsofascistas do Brasil pegaram para imitar.

Mastigada e vomitada pelo finado guru do bolsonarismo, Olavo de Carvalho, e propagada viralmente pelas redes por figuras como o ex-presidiário S. Bannon (notório auxiliador das campanha eleitorais do clã em 2018), a ideologia da alt-right vem “traficando um coquetel insalubre de supremacismo branco, misoginia e, sim, flertes com o nazismo”, escreve Nunes (p. 72), lembrando daquele pavoroso episódio em que o secretário de cultura Alvim fez um cosplay de Goebbels em uma live.

Segundo Nunes, este Trumpismo brazileiro que o bolsonarismo forjou, prestando continência à bandeira dos EUA e obrigando o povo a pagar combustíveis em preços dolarizados, tem alguns pontos-chave sintetizados em “quatro temas caros ao bolsonarismo”:

“O bordão dos ‘direitos humanos para humanos direitos’; a flexibilização da legislação referente a aquisição, posse e porte de armas de fogo, que no limite equivale à privatização do poder soberano sobre a morte; o desmantelamento de proteções ambientais, entendidas como obstáculos ao empreendedorismo; e a cruzada contra radares de velocidade e multas de trânsito, vistos como obstáculos à liberdade dos proprietários de carro.” (p. 44)

3. O ESTRANHO PAÍS ONDE UM GENOCIDA PODE SER CANDIDATO A RE-ELEIÇÃO

Que um miliciano e um genocida possa ser candidato à re-eleição após uma presidência que foi uma hecatombe ininterrupta é uma bizarrice brasileira das mais assombrosas. Como escreve Nunes, o fato de que a gestão catastrófica e necropolítica da crise sanitária não tenha destruído a carreira de Bolsonaro “é indicativo do quanto já nos habituamos às expectativas decrescentes.” (pg. 61) Depois de 700.000 mortes no cômputo geral, dezenas de milhares delas que poderiam ter sido evitadas por um governo que tivesse tido a coragem de assumir a responsabilidade pelo cuidado com a saúde coletiva, torna-se emblemático deste mandato de Bolsonaro (2019-2022) aquela frase que se leu em alguns cartazes de manifestantes e depois foi parar em camisetas e canecas: nossas expectativas já eram baixas, mas… puta merda.

As atitudes do governo federal durante a pandemia oscilaram entre a lógica do mandar matar (no caso das favelas que sofreram com chacinas ou dos defensores da floresta e dos direitos humanos que foram assassinados) e uma lógica do deixar morrer. Talvez aqueles que se opõem ao uso do termo genocida como qualificativo adequado para Bolsonaro sustentem que deixar morrer não é um ato genocida equivalente ao mandar matar – ao que estou retrucando que o Psicopata Chefe da República das Milícias cometeu ambas as vertentes da produção em massa de mortandade (para além de estar nos matando através da fome, dos agrotóxicos e da inflação que deixou tudo caro).

Mas as subjetividades formatadas pelo neoliberalismo já se acostumaram a um sistema político que prega a tirania de um Mercado desenfreado e de um Estado mínimo – este pode, segundo o ideário neoliberal, abster-se de quaisquer tarefas de seguridade social, distribuição de renda ou diminuição dos crescentes abismos entre os enxames de miseráveis e o 1% de bilionários. Ou seja, o deixar morrer já é uma prática neoliberal corriqueira caso quem esteja morrendo seja alguém sem grana para comprar seu direito à vida no grande shopping center que virou um mundo, onde tudo é mercadoria – educação, saúde, transporte, tudo cessa de ser direito para tornar-se item comprável (e foda-se quem não tem a grana).

Com sua escolha deliberada pelo contágio em massa, pela sabotagem das medidas de isolamento e de uso de máscaras recomendados por entidades como OMS e Fiocruz, pelo desprezo à ciência e à comunicação social responsável (ele poderia ter dado um cargo ministerial a Átila Iamarino ou a Deisy Ventura, e não ao General Pazuello…), pelo atraso na compra de vacinas (para as quais chegou-se a pedir propina de um dólar por dose, como no caso da Covaxin), pela insistência de que os imunizantes poderiam ou não ser tomados de acordo com a escolha individual, pelo incentivo a que todos fossem trabalhar ao invés de ficar em casa (o que supostamente faria a economia sofrer menos apesar do sacrifício de vidas), Bolsonaro se eximiu de agir responsavelmente em prol da saúde e da vida, aliando-se ao coronavírus na produção da hecatombe:

“Ao se eximirem até onde puderam do dever de intervir para proteger a vida, Trump, Bolsonaro, Boris Johnson e outros estavam testando até que ponto essa lógica já se tornou naturalizada; o resultado é sombrio (*). Nada é mais representativo dessa transformação do que o modo como a expressão “imunidade de rebanho” mudou de sentido: entendida historicamente como a imunização atingida ao final de um esforço (público) de vacinação, ela hoje é invocada sobretudo por aqueles que a entendem como a proteção resultante de deixar uma doença fazer seu estrago livremente no seio de uma população.” (p. 62)

(*) Sombrio não apenas porque demonstra que muitos já internalizaram a ideia de que o governo pode deixar a população morrer se o custo de intervir for muito alto, mas também porque habitua e dessensibiliza para experiências futuras. Como vimos, países como o Brasil já conseguem conviver facilmente com mortes diárias na casa do milhar. Mas como especulou Ulrich Beck décadas atrás, talvez gerações futuras estejam acostumadas a ponto de viver normalmente durante uma pandemia. Ver Ulrich

Beck, Sociedade de risco: Rumo a uma outra modernidade [1986], trad. Sebastião Nascimento. São Paulo: Editora 34, 2010, p. 102.

Este livro pode nos ajudar a compreender este enigma: como pode que o Brasil, após 700.000 óbitos causados pela pandemia e pelo pandemônio, não esteja ávido e sedento para varrer o bolsonarismo para a lata de lixo da história? Como é possível que ainda contemos em milhões os eleitores do Coiso e ainda tenhamos, ainda que em número bem menos, os bolsonaristas convictos, quando as condições de vida, das econômicas às ambientais, sofreram uma deterioração profunda e extrema que a maioria da população pode sentir nos seus bolsos esvaziados, nas suas contas bancárias empobrecidas ou mesmo em seus estômagos roncando?

Para responder a isto, é preciso compreender o bolsonarismo como um fenômeno que contagiou várias classes, não apenas as elites econômicas (a Casa Grande) mas também as classes que costumamos associar com a Senzala (ou a favela). De todo modo, é inegável que o empresariado é uma das bases bolsonaristas mais fortes e resilientes:

“Não surpreende que o empresariado continue bolsonarista, já que esse foi o único setor com o qual o governo demonstrou algum cuidado ao longo da pandemia. Em meio ao fluxo de desinformação que jorrava diretamente do gabinete presidencial, uma das poucas mensagens constantes era a de que não havia preocupação maior que a economia, e todas as outras estavam a ela subordinadas. Não que isso se traduzisse em incentivos às empresas e medidas enérgicas para proteger empregos. O apoio de Bolsonaro aos empreendedores expressou-se de maneira fundamentalmente simbólica, mas nem por isso ineficaz. Deu-se na sabotagem permanente às medidas restritivas de estados e municípios; na crítica ao fechamento do comércio e nos acenos aos movimentos organizados por empresários para exigir que seus negócios continuassem funcionando; e, sobretudo, na afirmação reiterada de que não haveria mais nada a fazer senão seguir trabalhando normalmente enquanto as mortes se acumulavam.” (pg. 83)

4. NEOLIBERALISMO DESDE BAIXO

Uma discussão muito interessante abordada por Nunes é o de duas vertentes do neoliberalismo, aquele desde cima e aquele desde baixo. Apoiando-se na obra da pensadora argentina Veronica Gago, publicada no Brasil pela Elefante, escreve:

“Quanto ao empreendedorismo, se para os ricos ele geralmente opera no interior de uma narrativa meritocrática que oculta a desigualdade de oportunidades da qual eles se beneficiam, para os pobres, e mesmo boa parte da classe média, ele se aproxima muito mais do que Verónica Gago chamou de “neoliberalismo desde baixo”. Essa dinâmica ambivalente, pela qual indivíduos engajados na invenção de estratégias de sobrevivência em um ambiente reconfigurado por políticas neoliberais passam a se compreender a partir da “ideologia do microempresário”, é sem dúvida um fator maior na relativa virada

à direita que a política latino-americana experimentou em anos recentes.

Raramente questionado – pelo contrário, frequentemente estimulado – pelos governos progressistas da região, essa “autoempresarialidade de massas” foi efetivamente reforçada pelo crescimento da informalidade e do endividamento nos anos da dita “Onda Rosa”, tornando o neoliberalismo ainda mais “enraizado nos territórios e fortalecido nas subjetividades populares, se expandindo e proliferando pela organização das economias informais”. Fenômenos como Macri na Argentina e Bolsonaro no Brasil podem ser parcialmente entendidos como o encontro entre uma versão radicalizada do “neoliberalismo desde cima” da década de 1990 e um neoliberalismo desde baixo florescido durante o interlúdio neodesenvolvimentista dos anos 2000, que seguiu postulando o mercado como arena principal da busca por reconhecimento e satisfação material.

Como apontam Rosana Pinheiro-Machado e Lucia Scalco, o empoderamento produzido pela “inclusão pelo consumo” petista estava tão imbricado com a capacidade de adquirir coisas que, quando a desaceleração econômica revogou esse poder de compra, muitos dos “próprios cidadãos que haviam simbolizado a ascensão do Brasil” sob o governo do PT prontamente deixaram de apoiar Lula para apoiar Bolsonaro.” (pg. 30-31)

Tenho uma certa discordância em relação à afirmação de que os anos do governo petista teriam se limitado a uma “inclusão pelo consumo”, o que omite e ignora a extensão da inclusão pela educação que se manifestou na maior expansão das Ifes que o país já vivenciou. Muitas vezes, os críticos do PT lançam este petardo, como se as lideranças do Partido tivessem sido superficiais e tolas ao querer transformar o lumpen em consumidor, o miserável em cliente de empresas e bancos, mas o fazem forcluindo a extensão e a magnitude dos avanços que tivemos no âmbito da educação e da cultura, por ex., durante os ministérios de Haddad e de Gilberto Gil.

Feita esta ressalva, compreendo também que a doutrina do empreendedorismo, promovida também pelo Vale do Silício e causadora da pervasiva uberização (p. 98), marca profundamente o bolsonarismo, que é ele mesmo um empreendimento de enriquecimento através do parasistismo da máquina pública que o clã exerce há décadas. O livro de Nunes – atento leitor e interlocutor de Nancy Fraser (p. 116), Wendy Brown (p. 115), Naomi Klein etc. – mostra bem o quanto a doutrina do self-made-man, do patrão-de-si-mesmo, da economia das gigs, com todo o hiperindividualismo que implica, é essencial para que possamos compreender o que há de tão sedutor no bolsonarismo para uma fração da classe trabalhadora precarizada.

O bolsonarismo prega o Estado Mínimo – não é à toa que o Pinochetista Paulo Guedes sempre foi o Ministro da Economia do primeiro mandato – e o desmantelamento das redes de seguridade social, para que os indivíduos em competição entre si, num regime de todos contra todos, possam “empreender” em “liberdade”. Trata-se das núpcias sinistras entre o capitalismo neoliberal fundamentalista com a necropolítica neofascista do mandar matar ou deixar morrer. O que há de mais perverso no bolsonarismo é que o empreendimento ideal que ele prega como paradigma de sucesso são as milícias do Rio de Janeiro, expostas tanto pela CPI que Freixo presidiu quanto pelo livro crucial de Paes Manso (vencedor do Jabuti).

“Perversamente, o individualismo é um ideal que funciona igualmente bem no sucesso (narrado como autorrealização heroica) e no fracasso (em um modo “terapêutico” que restaura a dignidade ao localizar o desenvolvimento emocional na adversidade). Nas nossas sociedades, a soberania individual é o locus por excelência do “otimismo cruel”: a frustração de suas expectativas só reforça ainda mais seu poder sobre nós. Isso torna mais provável que a inadequação diante do ideal conduza a uma duplicação da aposta

original do que à sua revisão, num movimento de intensificação que pode se voltar para dentro, como autoagressão, ou para fora, como ressentimento e solidariedade negativa.” (pg. 41)

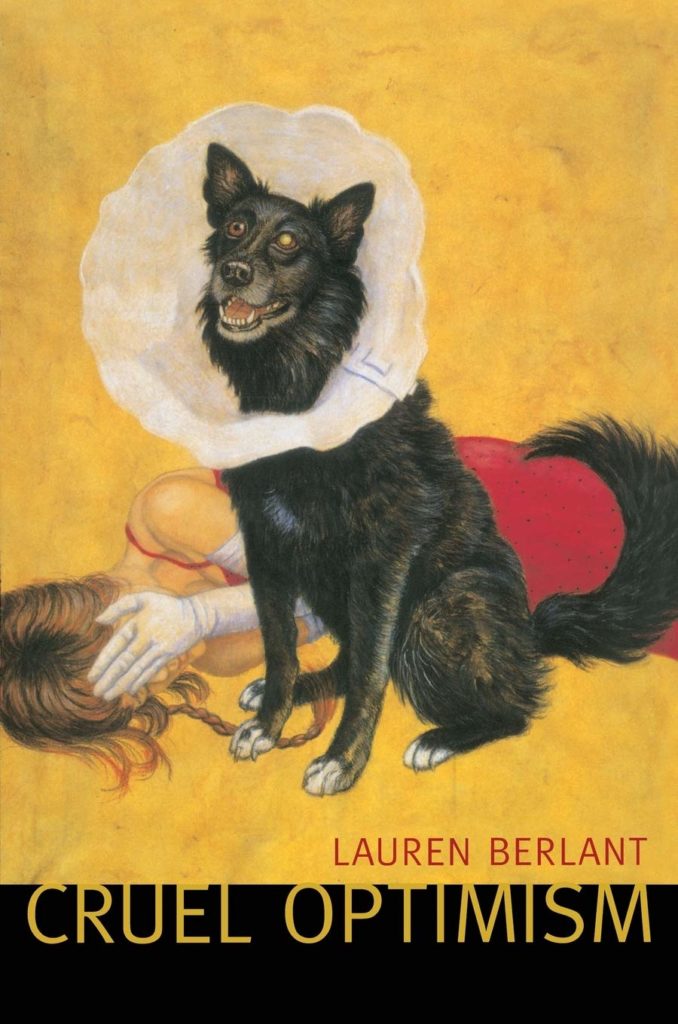

“O poder da ideologia do empreendedorismo provém, em grande medida, do fato de que a impossibilidade de realizá-la reforça a identificação com ela em vez de enfraquecê-la. Quando se crê que o êxito depende exclusivamente do esforço individual, o fracasso não é experimentado como sinal de que os dados estão viciados, mas como culpa, vergonha e chamamento para dar ainda mais duro. O sucesso e a própria figura do empreendedor se tornam, assim, objetos daquilo que a teórica estadunidense Lauren Berlant, recentemente falecida, chamou de “otimismo cruel”: o apego a uma promessa de felicidade que não só nunca se concretiza como nos impede de obter felicidade, mas à qual retornamos de novo e de

novo com a esperança de que “desta vez vai ser diferente”…” (pg. 86)

Atento às obras contemporâneas, altamente antenadas às tendências do aqui-e-agora, de figuras como Lauren Berlant, autora de Otimismo Cruel, e Melinda Cooper, que escreveu Family Values, Rodrigo Nunes irá explorar com profundidade e maestria os “circuitos de afetos” que ajudam a explicar a bolsonarização do país – sua atitude, portanto, aproxima-se àquela de Vladimir Safatle (autor da elogiosa orelha do livro). Já estamos saturados de ouvir uma apologia enjoativa da “família tradicional brasileira” na boca-de-esgoto de Jair Bolsonaro, e a defesa de uma família livre de influências gayzistas, abortistas, machonheirísticas, esquerdistas e lulocomunistas é um item sacrossanto para os bolsominions:

“Como Melinda Cooper demonstrou brilhantemente, a família interessa ao neoliberalismo como rede de segurança capaz de assumir funções que anteriormente cabiam ao Estado (educação, saúde, bem-estar),

como contrapeso às tendências desagregadoras do capitalismo desregulado, como instituição de disciplinamento e internalização da autoridade, e como elemento de um dispositivo de privatização da

responsabilidade (o fracasso individual é culpa do indivíduo ou da família, nunca de estruturas sociais desiguais).” (p. 114)

5. CRÍTICA DAS OMISSÕES

Apesar de ter gostado muito da leitura do livro, que considero proveitosa e muito recomendável, vou tecer aqui algumas críticas sobre aspectos que me parecem problemáticos ou equivocados em Do Transe à Vertigem. Trata-se muito mais de uma crítica às omissões do que ao conteúdo manifesto o livro. Para começo de conversa, parece-me estranhíssimo que uma obra tão dedicada à radiografar a época bolsonarista dê tão pouca atenção às maiores manifestações de massa ocorridas no país no período de 2018 a 2019: refiro-me ao #EleNão e ao Tsunami da Educação.

O imenso movimento protagonizado pelas mulheres, em repúdio a Bolsonaro, ocorrida ainda no período eleitoral de 2018, e o também imenso movimento em defesa da educação pública e que eclodiu em Maio de 2019, foram certamente mobilizações de massa, com inúmeras reverberações nas redes e na produção cultural, que parecem estranhamente ausentes de um livro que se esmera em mencionar protestos ocorridos a partir da crise global do capitalismo que eclodiu em 2008.

Na análise das Jornadas de 2013, o autor insiste, naquilo que julguei um simplismo criticável, na noção de que “o PT” decidiu-se pela “repressão física” das manifestações. Isto ignora que há várias “fases” para Junho e que, se tomarmos como exemplo a cidade de São Paulo, sobretudo as mobilizações pelo Passe Livre lideradas pelo MPL e a brutal e truculenta repressão àqueles protestos, não devemos ignorar o fato de que as polícias militares estavam a serviço da autoridade estadual (o governador Alckmin).

Não me parece justo atribuir ao Partido dos Trabalhadores uma disposição para a “repressão física” dos atos, o que absolutamente não leva em consideração a reação da presidenta Dilma quando vem a público, em um discurso à nação realizado em 21 de Junho de 2013 e reproduzido no cinema documental brasileiro que o autor menciona (por exemplo em Já Vimos Esse Filme), onde ela propõe plebiscito para a reforma política e saúda o ímpeto transformador das massas de jovens manifestantes:

No geral, Rodrigo Nunes não faz justiça à estatura histórica de Dilma Rousseff e faz uma análise bastante tímida das tramas e complôs que tornaram possível o golpeachment – não há menção a Cunha, nem à bancada BBB, nem à indisposição da classe militar com a instauração da CNV (Comissão Nacional da Verdade), nem sobre o caso de espionagem da NSA revelada por Snowden, nem sobre o regime de partilha do pré-sal proposto pelos governos petistas (com royalties a serem investidos em saúde e edução) e que o golpe veio para aniquilar, para a glória dos EUA e das petrolíferas gringas. Na série A Trama, por exemplo, as engrenagens da deposição de Dilma são expostas em grande riqueza de detalhes.

Em interlocução com a produção cinematográfica do Brasil, o autor pensa as “imagens da derrota” sofrida pela esquerda em dois momentos históricos, focando sobretudo no que Terra em Transe de Glauber Rocha e Democracia Em Vertigem de Petra Costa teriam a dizer sobre suas respectivas conjunturas: a ressaca do golpe de 1964, no primeiro caso, e a vertiginosa derrubada de Dilma Rousseff pela parlamentada golpista de 2016.

Mas outro ponto que me incomoda é a abordagem bastante negativa, por vezes quase desdenhosa, que o autor faz de Democracia em Vertigem, salvo engano sem nunca mencionar o nome próprio de sua realizadora Petra Costa (por que oculta-se o nome da cineasta por trás de um genérico “a diretora” quando sempre se atribuiu o outro filme tratado em minúcias, Terra em Transe a Glauber Rocha? Por que filmes que nem são analisados, apenas mencionados, tem seus autores citados, mas Petra não tem seu nome próprio proferido uma única vez?).

Apesar de ser um escrito interessantíssimo, revelando em Nunes um excelente intérprete da obra de Glauber e um cara antenado com a produção audiovisual contemporânea, neste capítulo o autor termina por transformar seu livro num ringue em que Terra em Transe leva Democracia em Vertigem a nocaute. A predileção de Nunes pela “imagem da derrota” glauberiana é explícita – e a “imagem da derrota” forjada por Petra Costa é criticada por superficialidade, insuficiente auto-crítica, auto-complacência, falta de coragem para encarar as questões mais graves etc.

Ignorando a obra pregressa da cineasta – repletas de poesia visual e delicadeza investigativa, Elena e O Olmo e a Gaivota não me parecem obras irrisórias a serem simplesmente ignoradas! – Nunes não me parece fazer justiça ao documentário de Petra. Falo aqui, é verdade, a partir de uma posição afetiva de alguém que gostou muito de Democracia em Vertigem e que também encontrou nele vários motivos racionais dignos de elogio e de reconhecimento.

Quando aborda o filme de Petra, me parece que Nunes cai num tipo de crítica cinematográfica polemista, que foca apenas nos elementos que o crítico julga negativos mas não se esforça nem minimamente para o reconhecimento de seus méritos. Dentre estes, eu citaria o tom interrogativo, a atitude de produzir reflexão através dos questionamentos, que Petra Costa produz ao nos interpelar com perguntas assim: “Como lidar com a vertigem de ser lançado em um futuro que parece tão sombrio quanto o nosso passado mais obscuro? O que fazer quando a máscara da civilidade cai e o que se revela é uma imagem ainda mais assustadora de nós mesmos?”.

O fato de ter sido um documentário brasileiro indicado ao Oscar da categoria não parece ao autor um fato digno de menção. A atuação da diretora enquanto artista partícipe do debate público, em suas entrevistas, lives e posts, também não parece merecer atenção. O autor também não parece “sacar” que Petra está envolvida em um debate sobre o papel histórico das empreiteiras no Brasil, e que o teor auto-biográfico do filme não revela narcisismo ou ensimesmamento, mas explicita a percepção de Petra de que o pessoal é político e que sua própria posição familiar não pode nem deve ser ocultada de seu filme.

O caráter às vezes confessional que ela adota não impede que ela tenha conteúdos relevantíssimos para fomentar um debate que foi propulsionado também pelo livro Estranhas Catedrais – As Empreiteiras Brasileiras e a Ditadura Civil-Militar, de Pedro Henrique Pedreira Campos. Nenhum dos bons textos escritos sobre a obra – como este de Breno Altman, que parece enxergar virtudes onde Nunes enxerga apenas vícios – parece ter sido lido por Nunes, numa postura de recusa de interlocução com outros intérpretes do filme.

Apesar disso, só tenho elogios à leitura de Terra em Transe que faz Nunes, uma das melhores leituras do filme e seu significado alegórico que já li. O autor esclarece bem, em interlocução com figuras como Ismail Xavier, a atualidade de Glauber Rocha e sua Eldorado, ajudando a fomentar um interesse renovado pela obra glauberiana para as atuais gerações. Só acho que ovacionar Terra em Transe não precisava ter sido feito com o custo do rebaixamento excessivo de Petra Costa – a ponto de quase desanimar aqueles que ainda não assistiram Democracia em Vertigem de darem uma chance ao filme. Assim como seria um erro não assistir Terra em Transa, ignorar Petra Costa também significa fechar os olhos a uma das filmografias mais importantes do cinema brasileiro contemporâneo,

Por último, devo dizer que a abordagem do autor em relação ao papel da religião no bolsonarismo é tímida e insuficiente – ainda que mencione aqui e acolá a “teologia da prosperidade” propalada pelo neopentecostalismo, Nunes ignora boa parte da bibliografia que analisa a emergência do cristofascismo no país. O Bolsonarismo é também uma espécie de “Malafaização” do Executivo Federal, um devir-fanático de um cargo que deveria ser laico, e nenhuma das reportagens cruciais de Andrea Dip na Agência Pública, nem seu livro Em Nome de Deus, recebem atenção. Tampouco a obra magistral Diabo e Fluoxetina, de Mariana Côrtes, uma das melhores abordagens do tema que conheço, é mencionada. É evidente que não se pode exigir que um autor conheça tudo e aborde o mundo no espaço de 200 páginas, mas deixo aqui esta nota sobre uma certa omissão de uma galáxia temática que Dip e Mari Côrtes têm explorado com maestria.

Seria possível de fato compreender a Bolsonarização do Brasil, a produção de uma horda de zumbis que está “fechada” com o presifake, sem pensar a sério nos malefícios da fé fanática que tanto viralizou por estas bandas? Não há uma predisposição à credulidade, uma tendência à subserviência, uma submissão voluntária nos Bolsominions que é decorrente também do terreno de demissão da autonomia e do pensamento crítico promovido pela maioria das religiões instituídas? A ascensão do “povo de Deus”, a onipresença do slogan “Deus acima de tudo”, as espantosas similitudes entre o Brasil atual e a Gilead de The Handmaid’s Tale, o papel que Edir Macedo e a empresa Record jogaram na ascensão bolsofascista, o uso de templos para comícios, tudo isto não mereceria análise mais detida e crítica mais contundente?

Feitas estas ressalvas, termino dizendo que Do Transe À Vertigem é um livraço instigante, muito bem-escrito, revelador de uma perícia acadêmica e de uma capacidade de leitura dos livros e do mundo que tornam Rodrigo Nunes um intelectual de alta relevância e que não pode ser ignorado. Uma de suas muitas virtudes está na atenção que ele dedica à catástrofe climática, a contundência com que ataca as soluções gradualistas (de fato, vencer aos poucos será nossa derrota!), o brilhantismo com o qual sabe colocar no horizonte as prioridades realmente primeiras. Sua palestra no 1000 Nomes de Gaia é esplêndida e, desde que a assisti, não cessou de assombrar meus pensamentos e de me convocar a pensar-junto. Nestes tempos vertiginosos, em meio a estes transes que nos tiram o sossego, o livro é também uma caixa de ferramentes intelectuais, cognitivas e de ativismos que nos fornece um excelente arsenal para pensarmos na ampliação dos horizontes do possível.

Eduardo Carli de Moraes

Setembro de 2022

ASSISTA TAMBÉM:

Publicado em: 10/09/22

De autoria: Eduardo Carli de Moraes educarlidemoraes