O arcade incendiado e as crianças no funeral: sobre o álbum de estréia do Arcade Fire, a obra-prima “Funeral”

“A banda de rock mais intrigante do mundo”, anunciava em letras garrafais a capa da revista Time em Abril de 2005. Através de um álbum de estréia de raríssima qualidade artística, o Arcade Fire não precisou construir uma carreira subindo a lenta encosta do reconhecimento através dos anos, mas foi logo catapultada por Funeral (2004) para uma posição ímpar no foco de atenções dos musicófilos do mundo. Cerca de 10 anos depois do debut, a revista Rolling Stone publicava um artigo em que questionava se esta poderia estar se tornando a “maior banda do mundo” (“The Unforgettable Fire: Can Arcade Fire Be the World’s Biggest Band?”).

Relembrar a aparição da banda em 2004 é também mergulhar e realizar uma imersão em uma das obras-primas da arte contemporânea. Foi através de um ritual artístico bem parecido com um funeral musicado que o Arcade Fire apresentou-se ao mundo, em 2004, com um álbum de estréia que fascinou o mundo e entrou no topo de quase todas as listas de melhores do ano, propulsionado pela explosão catártica de canções como “Wake Up” e “Rebellion (Lies)”.

https://www.youtube.com/watch?v=evMuTthF3Gwhttps://www.youtube.com/watch?v=8vN2vqaEBhM

Poucos álbuns foram batizados com um título tão adequado, tão evocativo e tão simbólico quanto este debut da banda canadense: Funeral convida para um velório sonorizado, um ritual épico de questionamento da finitude, evocando as ingenuidades infantis que colapsam diante das experiências amargas da existência adulta. Através de imagens como o do fliperama incendiado e das crianças que testemunham suas árvores genealógicas perdendo todas suas folhas, a banda frisou a criação artística diante da mortalidade inerente à condição humana com uma beleza e uma força expressiva que quase nunca depois puderam ser igualadas – nem mesmo pelos discos subsequentes (Neon Bible [2007], Suburbs [2010], Reflektor [2013], Everything Now [2017]).

Esta não é uma música que possa seduzir os que tem fobia da melancolia, querendo permanecer atados aos dogmas da positividade tóxica que está espalhada por nossa época. Mas quem aceitou ser guiado através desta jornada sônico-poética liderada por Win Butler e Regine Chassagne saiu dela enriquecido.

O funeral do Arcade Fire representa, como todo ritual deste tipo, ao mesmo tempo o luto e o choro por uma perda recente e a resolução de seguir em frente vivendo com resiliência. Em um dos debuts mais brilhantes da história do rock, honrando seus heróis artísticos (como Bowie e o Echo & the Bunnymen), o Arcade Fire levou-nos por um adorável passeio pelo cemitério e suas redondezas, pelos subúrbios e pelas neighbourhoods onde ocorrem muitos blecautes, pelas sombras e sofrimentos sublimados daqueles que sofrem os golpes da vida e não sabem fingir que está tudo bem.

Desta viagem estranha e fascinante, deste funeral-sinfônico saímos (surpresa!) sentindo que a vida estava engrandecida justamente pelo sabor de morte que nos ficou na língua, re-valorizando a existência em sua efemeridade e sua dinâmica, realidades com as quais esta música tão bela nos ajuda a que com elas nos reconciliemos.

https://www.youtube.com/watch?v=i2jsArz5IQg

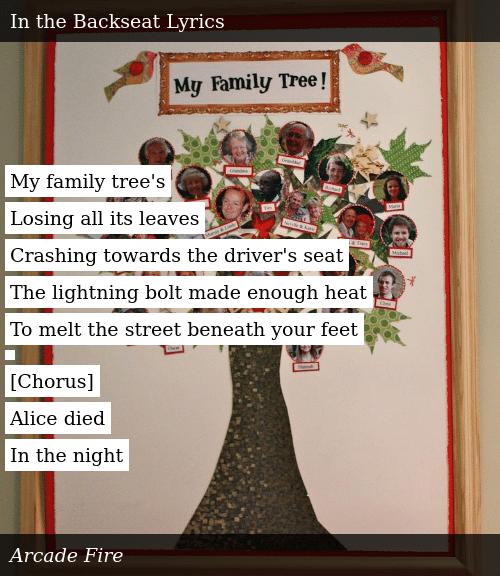

Infinitamente melancólica, a vocalista Regine Chassagne cantava, numa das músicas mais tristes do álbum e que serve como seu canto de cisne, um dos versos mais emblemáticos de Funeral: “My family tree is losing all its leaves”. Quem fosse checar os detalhes biográficos sobre os membros-chave da banda aprenderia que 3 das principais forças criativas por trás do grupo canadense tinham perdido parentes no passado recente. Era esse clima de luto que dava o tom para o álbum e que servia como pano de fundo para todas as temáticas exploradas nas letras (aliás misteriosas, líricas, densas, evocativas, fantasiosas, dilaceradas…). E não há símbolo mais poderoso pra sintetizar o espírito de Funeral do que esse: as árvores genealógicas que vão perdendo suas folhas, ficando cada vez mais outonais, fazendo com que as folhas jovens, que ainda não foram varridas para o solo, tremam de antemão com o desamparo da solidão prevista e o temor de futuras ventanias que irão arrancar outras folhas da árvore da vida…

O que fez de Funeral uma obra-de-arte quase universalmente elogiada pela crítica e um dos álbuns mais brilhantes da música pop nesta década inaugural do século 21, porém, foi outro elemento: o Arcade Fire não se rendia a qualquer tipo de apatia ou de morbidez causada pelos golpes recém-recebidos da foice da morte.

Como bem disse o crítico da Pitchfork (numa das resenhas mais bacanas que eu já li, em que o disco recebeu nota 9.7), o casal Butler e Chassagne parece ter conhecido uma dor terrível e dilacerante, de fato, mas Funeral era a demonstração de que eles tinham-na superado de um modo ao mesmo tempo compreensível e acessível a todos nós – e pra lá de comovente. Tratava-se de continuar vivendo, mesmo que estivessem mutilados. De seguir em frente, mesmo sem saber direito como. Tateando, na escuridão, sem saber pra onde ir, em direção a um mundo selvagem, mas ir. Sem desistência. Sem paralisia. Sem rendição.

“The pain of Win Butler and Regine Chassagne, the enigmatic husband-and-wife songwriting force behind the band, is not merely metaphorical, nor is it defeatist. (…) They have known real, blinding pain, and they have overcome it in a way that is both tangible and accessible. Their search for salvation in the midst of real chaos is ours; their eventual catharsis is part of our continual enlightenment.” DAVID MOORE, na Pitchfork [Read full review]

https://www.youtube.com/watch?v=1Tg-rDhgfDg

https://youtu.be/f51jxMFJwqE

Os versos sobre o Tempo, em Funeral, são bem emblemáticos.:Quando Win Butler descreve o tempo como se ele fosse um vilão de filme de terror, assombrando nossas vidas ao matar os velhotes e acordar as crianças (em “7 Kettles (Neighboorhood #4)”), ele sintetiza numa imagem poética poderosíssima todo o espírito dessa obra-de-arte esplêndida cometida pelo Arcade Fire.

I am waitin’ ‘til I don’t know when,

Cause I’m sure it’s gonna happen then.

Time keeps creepin’ through the neighborhood,

Killing old folks,

Wakin’ up babies just like we knew it would.

All the neighbors are startin’ up a fire,

Burning all the old folks the witches and the liars.

My eyes are covered by the hands of my unborn kids,

But my heart keeps watchin’ through the skin of my eyelids…

Ao mesmo tempo que o disco é todo impregnado pela tristeza e pela desolação causada pelo luto (e não só pela morte de pessoas, mas também pela morte do amor, tema da lindíssima e dilacerante balada “The Crown Of Love”), esta também é uma obra intensamente afirmativa da vida – e que retrata as dores e as dificuldades de crescer, amadurecer e perseverar.

https://www.youtube.com/watch?v=s0WeG8nSmN4

O Tempo, deus de duas faces como Jano, é ao mesmo um elemento de Destruição e de Renovação. Está sempre andando por aí, assombrando nossas redondezas, e ninguém está a salvo de sua vigilância, de seus tentáculos, de suas garras afiadas… Ele apaga a chama dos velhos ao mesmo tempo que acende a tocha dos recém-nascidos. Ele é o progenitor de todas as agonias, de todos os nascimentos, de todos os ritos de passagem, de todas as ascensões e todas as decadências. É também a chave para todas as vitórias e todos os florescimentos (“like a seed, upon the soil, gotta give it time…”).

O Arcade Fire demonstra muito bem que um funeral, mais do que uma ocasião em que choramos olhando a face destrutiva do Tempo, é também um ritual em que as pessoas procuram juntar forçar para continuar e descobrir, no meio da escuridão reinante, que o Tempo também possui uma face construtiva e renovadora. Mesmo em meio aos horrores da tirania política, num Haiti devastado por tragédias, é possível musicar a resiliência e haurir disso forças para o keep on keepin’ on.

https://www.youtube.com/watch?v=6poZyGK_srATraçar influências para o som da banda, compreender os precursores que ajudaram o coletivo a forjar seu som, é tarefa um tanto difícil, prova do frescor e da originalidade que o Arcade Fire trouxe à música da década 2000 (justo quando todos pensávamos que não havia muito mais a inventar!). Com um total de 15 músicos contribuindo para colorir e ornamentar as músicas do casal central, Win Butler e Regine Chassanes, o Arcade Fire expandiu a palheta sônica tradicional para muito além da guitarra-baixo-e-bateria, de predileção dos conjuntos roqueiros, agregando instrumentações excêntricos que incluem xilofones, harpas, acordeões, violinos e corais. Tudo conspira de maneira intrigante para a construção de seus castelos de som. É possível sorver traços de Godspeed You Black Emperor!, Neutral Milk Hotel, Echo & The Bunnymen, Talking Heads, Pixies, Joy Division, entre outros. Mas o sabor de coisa nova, nunca antes experimentada, está em todo canto de Funeral, um disco que prova que, em plena década de 2000, ainda é possível lançar um álbum de estréia tão pessoal, idiossincrático e fascinante quanto este e que quase nos obriga a adjetivá-lo de sui generis. O melhor de tudo: este disco foi parido por um grupo que sempre comprovou, em cima dos palcos, ter um talento que não ficava confinado no estúdio. Dotado de uma reputação de excelentes shows, extremamente catárticos e com uma sinergia incrível entre os 8 ou mais caras em cima do palco (o que o público brasileiro pôde conferir no Tim Festival de 2006), o Arcade Fire é uma banda completa, nascida já clássica, que cometeu já na primeira tentativa uma daquelas obras-de-arte atemporais que o Tempo/Cronos terá muita dificuldade em destruir.

https://www.youtube.com/watch?v=SsbxFmjFruk

O fato de falar em Funeral tanto sobre morte e luto pode dar a falsa impressão de que o Arcade Fire é uma banda de gente envelhecida precocemente, que já fede a mofo ainda na aurora da vida, muito fixada em temas que preocupam muito mais os velhos do que a juventude. Puro preconceito este de quem não empresta uma escuta atenta, cedendo à fobia, ou ao preconceito, de que faltaria frescor juvenil à essa banda, que parece escolher um clima espiritual mais próximo da desolação dos agonizantes do que da alegria despreocupada da era juvenil…

Nada mais falso! Pois o Arcade Fire parece ser uma banda profundamente marcada pela infância, pelas memórias antigas, pelo gosto dos primeiros dias, pelas dores do crescimento, pelas dificuldades de compreensão do mundo adulto, com tudo o que ele contêm de sofrimentos e de absurdos. O próprio nome da banda, também muito emblemático, se refere a um incêndio (daí o Fire…) ocorrido numa casa de jogos de fliperama (daí o Arcade…), que acabou causando a morte de muitas crianças.

A música do Arcade Fire não deixa de dar essa impressão: a de crianças sendo queimadas no incêndio do mundo real, que estoura em suas vidas sem que elas tenham pedido ou possam lidar direito com ele – sendo que as chamas são as mortes súbitas, as angústias incompreensíveis, os desejos insanos, os sonhos insensatos… E a arte? Uma mangueira de bombeiro que tenta apagar esse fogo – sem nunca conseguir? Ou seria a arte o lança-chamas mesmo, através do qual os corações em chamas lançam-se fora de si mesmos, num transbordamento?

Gosto também de imaginar o Arcade Fire como um grupo de crianças órfãs, enclausuradas em algum sombrio e desolador orfanato nas sibéricas temperaturas canadenses, em algum canto do mundo onde a neve não pára de cair por meses a fio e quase tudo se faz dentro de casa. Crianças que, ao mesmo tempo angustiadas pela morte dos parentes, entediadas com suas vidas em meio a um clima gélido e atraídas por um mundo adulto que mal conseguem entender, decidem expressar pela música os dilemas do amadurecimento, do tempo, do amor, do luto, do sonho…

“These songs demonstrate a collective subliminal recognition of the powerful but oddly distanced pain that follows the death of an aging loved one. Funeral evokes sickness and death, but also understanding and renewal; childlike mystification, but also the impending coldness of maturity.” (PITCHFORK)

Memórias infantis não faltam no reino de Funeral, nem referências a uma vida familiar retratada meio irrealmente, como se vista através da névoa de uma memória afetiva distorcedora (“is it a dream, is it a lie? I think i’ll let you decide…”).

https://www.youtube.com/watch?v=VU_2R1rjbD8

Na primeira música do álbum, o Arcade Fire já erguia em imagens misteriosas uma fantasia de fuga: enquanto os pais choram no dormitório ao lado, por razões incompreensíveis, o eu lírico sonhava em construir um túnel, da sua janela até a da namorada, e devaneava sobre a Vida Lá Fora, a Vida Selvagem, ao lado de sua amante, provavelmente mais sonhada que real…

“Tunnels” é brilhante ao retratar uma criança deslocada em sua própria casa, incapaz de entender os sofrimentos e dilemas dos adultos (vale notar que o ouvinte, por não saber a razão do pranto dos pais, fica na mesma escuridão que a criança que passa pela situação…), mas que sonha com um outro mundo, lá fora, inédito e longínquo. “Deixaríamos nosso cabelo crescer e esqueceríamos tudo o que costumávamos saber. E nossa pele se tornaria mais grossa, mais forte, de viver tanto tempo na neve”, canta ele. São as tradições e o passado que caem, dando lugar ao novo, que é ao mesmo tempo onde reina a confusão (“tentamos batizar nossos bebês, mas esquecemos todos os nomes que costumávamos saber…”).

Que 4 das 10 músicas tenham “Neighboorhood” no título é outro detalhe interessante que merece ser pensado. Que sentido teria dar tanto destaque e ênfase à essa palavra, “vizinhança”? Arrisco uma interpretação. Funeral parece radiografar uma fase da existência humana muito precisa – o salto da infância para a maturidade. O que muitas vezes se dá sob pressão de alguma tragédia, de algum luto, de alguma morte, que nos obriga, mesmo que não queiramos, a começar a aprender como nos virar sozinhos. Frequentemente é só depois da morte de nossos parentes mais próximos, de quem éramos mais dependentes, com quem estávamos mais conectados, que somos impelidos, forçados e empurrados para a vida lá fora.

O leme de nossa vida é posto, à força, em nossas mãos. Nesse sentido, a “vizinhança” [neighbourhood] é um símbolo desse mundo lá fora, exterior às grades da família, que já faz parte do mundo-vasto-mundo mas que possui ainda um certo caráter de familiaridade. Para quase todos nós, as redondezas de nossas casas e os nossos vizinhos são o primeiro gosto que sentimos de sair para o ar livre e sem grades, fora do ninho protegido do lar. A “neighboorhood”, para uma criança que começa a se aventurar por aí, depois do funeral da família (visto como um rito de passagem para a vida adulta), é um bom símbolo de um limbo, de um lugar de ligação, que fica no meio do caminho entre o ninho familiar e o Mundão.

Para além deste vômito de interpretose que acabo de escrever, suspeito que neighbourhood é uma daquelas palavras que simply sound so fucking good. Tanto que Sheryl Crow já levou a incríveis efeitos o uso desta palavra cantada, mas sem comparação possível com o tétrade de canções do Arcade Fire que constituem uma espécie de “suíte” das vizinhanças em Funeral e anuncia o que virá na trajetória artística: o também maravilhoso álbum The Suburbs.

https://www.youtube.com/watch?v=0ozdCLrTrtA

Em “Power Out”, a metáfora é outra: um blecaute que entrega todo o bairro à escuridão é o pretexto para uma nova fuga de casa: “eu fui lá fora, para dentro da noite. Eu fui lá fora procurar alguma luz”. Toda suposição de que a música pudesse estar literalmente falando sobre uma falha de energia, que faz as crianças saírem de suas casas e se dependurem, de brincadeira, pelos fios elétricos, se desfaz quando certos versos confirmam que tudo não passa de metáfora. “The power is out in the heart of man”, canta Butler, e aí fica claro onde é que se deu o blecaute: no coração do Homem. Então as crianças quebram as grades de suas jaulas e correm para fora, já que ouvem de longe um chamado, uma boa nova, em coro, vinda dos vizinhos… “We Found The Light!”

Na poderosa “Wake Up”, que soa como um levante revoltoso de crianças, intentando um insulto lírico contra o mundo adulto, os terrores e os prazeres de crescer são descritos em versos extremamente vívidos. “Algo preencheu o meu coração com nada. Alguém me mandou não chorar”, canta Butler, como se relembrasse alguma desolação infantil que não pôde se manifestar pelas lágrimas. “Hoje que estou mais velho, e meu coração está mais frio, posso enxergar que é uma mentira”.

Essa bronca adulta contra uma criança que tenta expressar sua angústia (“não chora, moleque! isso é coisa de mariquinha!”) parece permanecer como um trauma que só agora é exorcizado. A dor que antes foi reprimida agora recebe permissão para ser expressa, através da música.

Na mesma “Wake Up”, um certo ambiente pós-apocalíptico é descrito num diagnóstico sombrio a respeito das crianças que formam toda a humanidade – pois, de verdade, não existem adultos: “we’re just a million little gods causin’ rainstorms and turning every good thing to rust”. Mas a conclamação é para que as crianças que todos somos não se deixem calar, não escondam seus erros, que não calem seus prantos, que armem uma catarse poética nos moldes sugeridos pelas crianças em chamas do Arcade Fire – “kids, wake up! hold your mistakes up! before they turn the summer into dust!”.

https://www.youtube.com/watch?v=siFsdInZqC0

“Laika”, por exemplo, que narra uma “grande aventura” vivida pelo irmão mais velho do eu-lírico, também faz referência a uma certa Ditadura dos Adultos, que fazem o garoto Alexander engolir todas as suas mágoas (“por um ano nós recolhemos as lágrimas dele numa caneca; agora vamos fazê-lo beber tudo.”)

Outra poderosa metáfora sobre o desamparo e a necessidade de vencê-lo, entrando direto na maturidade, está na linda e agridoce balada “In The Backseat”, que fecha o disco. Também nessa música muito do sentido da poesia se perde se a gente a tomar literalmente, como se ela versasse sobre um tema tão bobo quanto aprender a dirigir – nada mais trivial e nada menos lírico! Mas aqui está presente, mais uma vez, a contradição entre um desejo infantil de sossego e de proteção, por um lado, e a necessidade adulta de assumir o posto de motorista da própria vida, do outro.

Regine pinta o quadro contrastante entre duas situações existenciais simbólicas da infantilidade e da maturidade. Pinta primeiro o quadro da criança no banco de trás, sendo conduzida pelos pais através do mundo, sem precisar se preocupar com a rota e os perigos na estrada, podendo dormir ou observar a paisagem enquanto sua passividade é protegida pelas forças maiores e mais sábias… E depois pinta o quadro dela pegando nas mãos trêmulas o comando do carro, agora que precisa assumir o papel que antes era dos pais.

“Toda a minha vida estive aprendendo a dirigir”, canta ela, num verso que fica muito mais poderoso se mantivermos em mente que ela não está falando sobre dificuldades com a condução de um automóvel, claro, mas sim com a condução da própria vida. É uma confissão, feita por uma adulta, de que ela ainda se sente uma criança e uma aprendiz, não importa quantos anos tenha vivido.

O sentimento de exílio e de estranheza está no caldo geral de Funeral, constituindo um pouco de seu climão sombrio e desolador, mas em nenhuma música é mais forte do que em “Haiti”, canção autobiográfica de Regine sobre o país (“wounded mother i’ll never see”…) do qual seus pais fugiram nos anos 1960, escapando da ditadura de Pap Doc Duvalier. Mas não só ela possui em sua vida uma mudança para um país estranho: o texano Win Butler e seu irmão Will também abandonaram os EUA, procurando refúgio em Montreal.

“So long as we’re unable or unwilling to fully recognize the healing aspect of embracing honest emotion in popular music, we will always approach the sincerity of an album like Funeral from a clinical distance. Still, that it’s so easy to embrace this album’s operatic proclamation of love and redemption speaks to the scope of The Arcade Fire’s vision. It’s taken perhaps too long for us to reach this point where an album is at last capable of completely and successfully restoring the tainted phrase “emotional” to its true origin. Dissecting how we got here now seems unimportant. It’s simply comforting to know that we finally have arrived.” DAVID MOORE. Pitchfork.

O Arcade Fire é um grupo de crianças que, voltando ao orfanato depois do funeral da família, se juntam para dizer ao mundo de suas angústias: do medo de crescer (será que já sei dirigir?), da ansiedade da solidão (e agora, que minha árvore familiar perdeu muitas de suas folhas, faço o quê de mim?), da fragilidade do amor (“…há flores crescendo no túmulo do nosso antigo amor…”), da frieza e hostilidade dos homens (“…houve um blecaute no coração do homem…”), das clareiras salvadoras dos sonhos (“…come on, baby, in our dreams we can live our misbehaviour…”), das contradições do tempo (“…time keeps creepin’ round the neighboorhood, killin’ old folks, wakin’ up babies, just like we knew it would…”).

As memórias de uma infância perdida persistem (como os pais brigando e a vontade de fugir de casa, como a mãe entrando no quarto na madrugada…), mas ao mesmo tempo há um mundo-vasto-mundo lá fora, esperando para ser descoberto e explorado. E mesmo que ele esteja coberto de neve e pareça pouco convidativo, é preciso enfrentá-lo. Funeral é o emocionante relato artístico das dores de parto de um adulto, saindo do estado de crisálida de sua infância. O retrato de como, com quê dores, com quê alegrias, com quê crises de fraqueza e quê ataques de coragem, passamos todos por esse processo de pular do banco de trás para o volante.

Eduardo Carli de Moraes

https://www.youtube.com/watch?v=32jp-7QlkqM

Publicado em: 18/09/21

De autoria: Eduardo Carli de Moraes