O Johnisíaco e o Georgesatva: rasgando o véu de Maya da Fama e da Religião Instituída

A beatlemania representou a emergência massiva de um novo culto. Dispensando a transcendência, este culto tinha por objeto os músicos mais célebres da cultura dos sixties: as massas idólatras, adorando aos Fabulosos Quatro de Liverpool, transformaram uma banda numa lenda viva devido à intensidade da devoção coletiva que mobilizaram. John, Paul, George e Ringo despertaram fanatismos extremados, ganharam apóstolos entusiásticos, foram elevados à condição de deuses terrenos.

No entanto, longe de ser as estrelas clichê do showbiz, os Beatles souberam ser iconoclastas diante da própria fama, apontando tudo o que há nela de enganador, de ilusório, de excessivo – neste artigo, avançamos a hipótese de que o Johnisíaco e o Georgesátva são duas vias alternativas para aqueles que desejam recusar os véus de Maya da celebridade efêmera e encontrar vias mais adequadas para a construção de sentidos para a existência humana.

Tantos holofotes, capas-de-revista, jornalistas em perseguição, exposição em filmes e sobre palcos, decerto trouxe o tema da fama para o epicentro da problemática Beatle em meados dos anos 1960 – quando a revolução cultural propulsionada pela psicodelia faz sua entrada triunfal na arte da banda. Rubber Soul, Revolver e Sgt. Peppers não são exatamente a recusa da fama mas expressam o desejo de aventura, de experimentação de caminhos novos (e bem lisérgicos), longe da estrada já batida dos hits em repeat.

A fama era tamanha, os fãs tão estrondosos, a mania pelos Beatles tão estratosférica, que tudo isso chegou a subir à cabeça de Lennon, o mais rebelde dos Beatles, que provocou a fúria dos fanáticos ao sugerir que a banda era mais popular que Jesus Cristo. Uma tese que não foi muito bem-vista por aqueles que insistem em depreciar as devoções terrestres, tão perdidos que estão em celestes idolatrias… As iluminações e as devoções profanas, que propõem uma reconversão do sagrado (antes no Céu transcendente, agora encarnado em pessoas terrenas), cheiram a heresia e heterodoxia. “Fogo nos incréus!” – pregam os fanáticos, acendendo suas tochas…

“O Cristianismo vai acabar. Vai desaparecer e encolher. (…) Somos mais populares do que Jesus agora; não sei o que vai primeiro – rock’n’roll ou Cristianismo. Jesus estava bem, mas os discípulos dele eram grossos e ordinários. São eles distorcendo isso [o cristianismo] o que estragou tudo para mim. ” JOHN LENNON em entrevista de 1965 à repórter londrina Maureen Cleave, do Evening Standard

https://www.youtube.com/watch?v=wfMmbXwH9xQ

Em abril de 1966, a revista TIME publicava a explosiva matéria-de-capa de John T. Elson em que a pergunta “Deus está morto?” era investigada à luz do conflito-de-gerações escancarado pelas pesquisas estatísticas: 90% dos pais e avós norte-americanos ainda julgavam que a religião era de importância central para a vida humana, enquanto somente 40% dos jovens responderam afirmativamente à esta enquete. O Movimento Hippie e sua nascente ação em prol da emancipação sexual, comportamental e política ascendia como uma força que varria da Cultura a figura daquele Deus pintudo, autoritário e vingativo que age através de dilúvios, pede que pais sacrifiquem seus próprios filhos e dizima com fogo Sodomas e Gomorras…

Os hippies insurgiam-se, com altas doses de hedonismo pagão e psicodelia mística, contra uma religião ascética e repressora que aparecia então, para multidões de jovens – fossem existencialistas, beatniks, reichianos, budistas… – como caduca e obsoleta.

Timothy Leary, Krishnamurti, Herman Hesse, Osho, Hendrix: eis os novos gurus de um movimento nascente e efervescente. Não se vêem muitos crucifixos decorando o pescoço daqueles que estiveram em Woodstock ou que atravessaram a América em busões coloridos, celebrando a viagem da vida nas estradas do ácido à maneira dos Merry Pranksters de Ken Kesey…

Após milênios de culto ao sofrimento e ao martírio – Richard Dawkins comenta com sagacidade que idolatrar uma cruz, instrumento de pena capital e tortura, equivale a carregar uma cadeira-elétrica em miniatura pendendo do pescoço… – chegava a hora de outro culto: à paz, ao amor, à fraternidade, à música, à criatividade, à curiosidade, à experimentação, aos deleites terrenos… À liberdade. “Os Beatles são mais populares entre os jovens que Jesus Cristo”, a provocação John Lennoniana, expressa uma audaz profecia Johnisíaca (quase nietzschiana) quanto ao futuro do cristianismo: ele iria encolher e se desvanecer, e talvez o rock’n’roll poderia sobreviver à sua morte. Por mais questionáveis que sejam tais declarações irreverentes, elas mostram um artista corajoso o bastante para pensar radicais metamorfoses culturais em que velhos ídolos são derrubados e o antes dito por eterno revela-se como fugaz. São declarações de uma coragem admirável que Lennon soltou sem imaginar que, nos EUA, os católicos fundamentalistas e a Ku Klux Klan logo iriam re-acender as fogueiras da Inquisição e condenar os álbuns dos Beatles a virar cinzas. Uma das peculiaridades históricas dos Beatles, me parece, está no fato de que pelo menos dois deles – Lennon e Harrison – tinham visões bem críticas em relação ao monoteísmo que a velha geração continuava a propugnar para a nova. Quiseram ser agentes de uma renovação religiosa, no caso de Harrison, e de um re-despertar do ativismo político e da rebeldia comportamental, no caso de Lennon. Me parece que a decisão de parar de tocar ao vivo, no auge da Beatlemania, tamanho era o bafáfá e a barulheira gerada por um esquadrão de pré-adolescentes histericamente idolatrantes, tem a ver com a busca de outros caminhos que não aqueles da adoração descerebrada e servil.

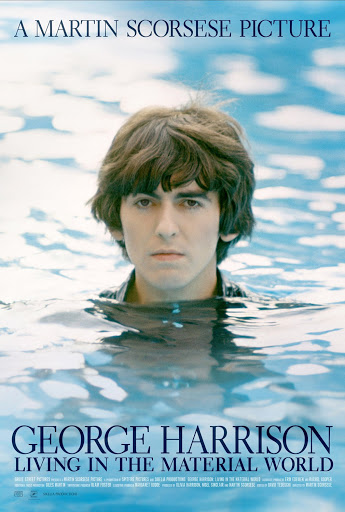

O excelente documentário de Martin Scorcese revela m George Harrison que descobriu muito cedo na vida aquelas supostas maravilhas com que sonha todo garoto que quer ser um rock’n’roll star. Ainda com vinte e poucos anos, George e o resto dos Fab Four já tinham rios de dinheiro, multidões de fãs ensandencidos, carrões luxuosos em mansões aristocráticas, destaque constante na mídia, paparicação sem fim. O que descobrem, no entanto, é uma sensaboria ou um amargor por trás dessa riqueza material e excesso de exposição midiática. Possuir uma montanha de ouro e ter aparecido na capa de mais de 100 revistas não impede ninguém de morrer. E desse mundo nada se leva.

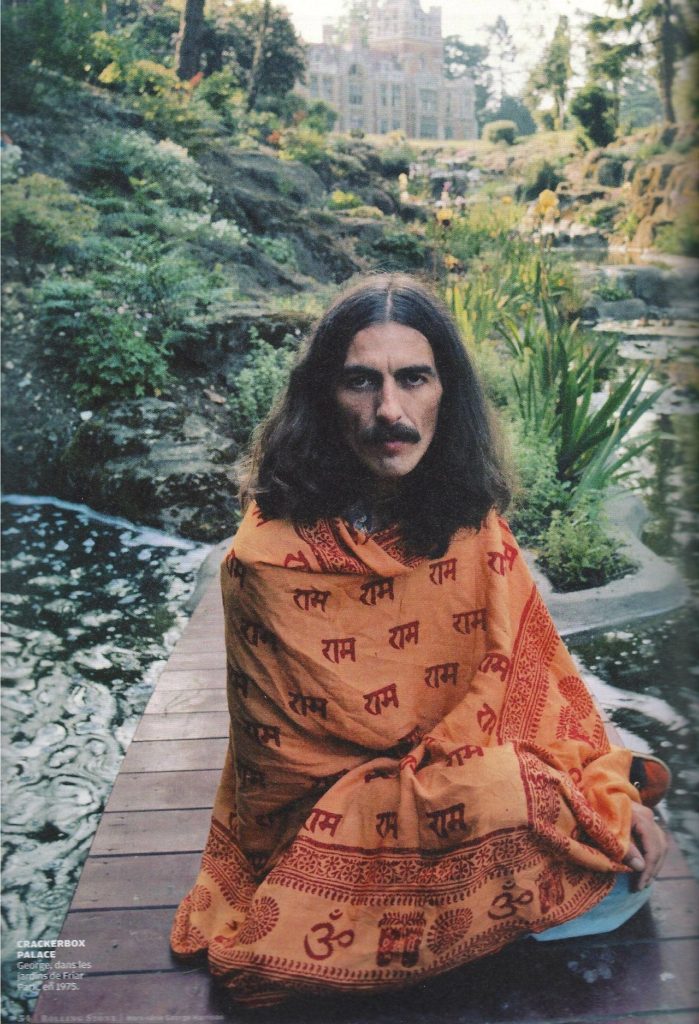

Numa espécie de re-encenação sessentista do drama 2.500 anos mais antigo do príncipe Gautama (exposto, por ex., no magistral romance Sidarta, do Herman Hesse), que abandona seu palácio de conforto e luxo, começando a vagar pelo mundo em busca da Iluminação, aprendendo com ermitões, maltrapilhos e bodhisattvas, George Harrison também descobre a “insubstancialidade” das posses materiais (“all things must pass…“) e procura abrir uma nova senda espiritual para si mesmo – utilizando como aliados, é claro, o Hare Krishna, a meditação, os mantras, a música, o LSD…

John Lennon busca outro caminho, decerto, mas que têm suas similaridades com o de George no quesito “busca de um estilo-de-vida alternativo”. Em sua carreira-solo, quando ele e Yoko Ono estão profundamente engajados contra a Guerra do Vietnã, na lista negra da CIA e do FBI, conclamando as multidões a cantarem em coro nas praças públicas os “hinos” pacifistas “Give Peace a Chance” e “Power to The People”, John Lennon remete frequentemente a um mundo sem religião como irredutivelmente ligado à sua Utopia. “Imagine there’s no heaven. It’s easy if you try. No hell below us. Above us only sky….”. Atacando ao mesmo tempo o patriotismo imperialista, que tinha atulhado a Europa de cadáveres nas duas Grandes Guerras Mundiais, e a religião imperante na vida destes povos que foram capazes de tão obscenas barbaridades (“Imagine there’s no countries. It isn’t hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too…“), Lennon sonha com um planeta sem fronteiras onde imperasse a fraternidade universal: “a brotherhood of Man”. Em “God”, canção de Plastic One Band, escancara sua descrença num grande rol de “recusas” à idolatria. Deus não existe, a não ser como um “conceito através do qual medimos nossa dor”. https://www.youtube.com/watch?v=hWVk22YHj3EQuando Mark David Chapman descarregou seu .38 pra cima de John Lennon, em 1980, nenhum deus interviu para assisti-lo neste momento de tamanha urgência. Nenhum anjo-da-guarda se materializou e lançou-se às balas para pará-las. Enquanto Lennon sangrava até a morte na calçada, não imagino-o olhando para os céus em sua agonia com um olhar de pedinte e perguntando-se “ó Deus, por que me abandonaste?” Lennon já tinha abandonado a fé há muito tempo, e era plenamente consciente disso. Lúcido, sabia que nada vêm de graça, nem da graça (o céu está vazio: above us only sky), e que tudo de bom neste planeta precisa ser construído, exigido, vencido através do combate. E que no final tudo que nos espera é o túmulo, a memória dos feitos que ficam, e o amor daqueles que sobrevivem a nós.

George Harrison dá outra resposta a seu “dilema” religioso, à sua necessidade de encontrar uma alternativa ao cristianismo-que-virou-ruína: George volta-se para a Índia, amiga-se com Ravi Shankar (o tocador de cítara e mestre de meditação…), e busca um ensimesmamento numa trip contemplativa. Adere aos mantras do Hare Krishna, à contemplação espantada e risonha das belezas naturais, ao cultivo de seu jardim florido… Hippie-búdico-makulelê em busca de paz-de-espírito.

“Ele era uma pessoa muito SENSUAL”, conta às câmeras de Martin Scorcese sua esposa-por-30-anos, Olivia, explicando na sequência que por “sensualidade” quer dizer: um anseio para que tudo que a língua toque tenha um sabor marcado, um desejo de que as flores tenham aromas e sejam coloridas e vistosas, uma capacidade de “êxtase” diante de experiências aparentemente tão triviais quanto sentir a brisa que nos roça a pele do rosto…

Ao invés da aceitação sem questionamento de dogmas papagueados por figuras de autoridade, George Harrison, seguindo os conselhos tanto dos gurus indianos quanto da contracultura propulsionada pelo LSD, preferiu a experiência direta, ir em busca da verdade por si próprio, com as próprias pernas, sem aceitar conclusões alheias impostas do alto de um altar. Quis uma verdade que suas mãos pudessem tocar, seus olhos pudessem ver, seus poros pudessem sentir. Uma verdade na qual ele podia inclusive intervir – como fazia com estas encantadoras e encantatórias notas que arranca de sua guitarra. Um artista que vê o amor dormindo enquanto a guitarra se lamenta – e quer que a música O desperte. Um artista que sabe que errar é humano mas insistir no erro é burrice – “with every mistake we must surely be learning”. https://www.youtube.com/watch?v=VJDJs9dumZIUm artista cheio de doçura e sabedoria, que tentava injetar beleza no mundo e nos convidava a fraternalmente contemplá-la, Georgesatva entregou-se ao deleitoso contato de sua consciência com o cosmos ao seu redor, em meio ao êxtase quimicamente induzido pelo ácido lisérgico ou à beatitude alcançada através da meditação mântrica. O problema é que seu “anseio por espiritualidade” estava sendo constantemente frustrado pelas intromissões às vezes brutais da “materialidade”. Lá está George Harrison, sonhando em viver com suas cítaras, sonhando em viver tocando ukelele na grama na posição de lótus com os camaradas, tentando levar uma vida inteiramente imersa nos deleites da música, da amizade, da meditação… e para rasgar este quadro idílico vem um assassinato psicopata que o esfaqueia e, na sequência, a galope, vem o ataque fulminante do câncer que o mataria.

A arte de “viver no mundo material” – Living in the Material World, aliás, foi um título muito feliz que Scorcese encontrou para sua biografia filmada de George… – equivale a uma gangorra entre deleites e frustrações: o êxtase das trips, sejam musicais ou lisérgicas, caceteado pela chatice aporrinhante do Taxman que vem colher impostos…

Se o mantra “all things must pass” é tão ambíguo, tão trágico, é pois afirma que vão passar as aporrinhantes peçonhas da nossa existência, mas vão passar também todas as maravilhas às quais somos amorosamente apegados. Nisto que estou chamando de Johnnisíaco e de Georgesatva, forças que se manifestam a partir de Lennon e Harrisson mas das quais eles não são donos, vai sendo rasgado o véu de Maya da fama e da religião instituída, na afirmação jubilosa mas também angustiada da transitoridade dos conteúdos da existência – e da existência individual ela mesma.

https://www.youtube.com/watch?v=oVx_8mj-UyE

George compôs algumas das mais belas canções dos Beatles (“Here Comes The Sun”, “While My Guitar Gently Weeps”, “Love You To”, “Within You Without You”), inserindo na estética beatle os pendores orientalistas e mântricos que ajudaram a banda transcender tão profundamente o entretenimento de massas e consumarem obras-de-arte tão imorredouras quanto Revolver, Sgt. Peppers, Abbey Road…

Deu à luz àquela que Frank Sinatra considerava uma das canções de amor mais bonitas já compostas: “Something” (dedicada a Pattie Boyd, sua primeira esposa, que depois casaria com Eric Clapton). Foi um dos primeiros artistas do primeiro escalão a engajar-se politicamente, seja nos protestos contra a matança yankee no Vietnã, seja como fez durante a Guerra Índia-Paquistão, em 1971, organizando o histórico show beneficiente Concert For Bangladesh.

Seu All Things Must Pass, que considero não somente um dos melhores álbuns-solo já gravados por um ex-Beatle, mas um dos ápices da música popular britânica em todos os tempos, merece um artigo à parte, que tentasse a tarefa impossível de pôr em palavras tanto de inefável que ali se manifesta.

Para não me alongar demais nesta “trip”, adiciono somente que George Harrison, o mais contemplativo e meditativo dos Beatles, parece-me ser aquele que buscou no Oriente um caminho mais sábio e mais doce em relação às manias ocidentais do individualismo, da ganância, da vaidade, do show-bizz espetaculoso e alienante. De maneira análoga a Gilberto Gil no Brasil, Georgesatva ensinou pra galera: “oriente-se!”

Para muita gente que não via mais graça nem verdade em missa, hóstia e papagueações sobre Pecado Original e Culpa, forneceu um outro modelo de espiritualidade, bem mais próxima do hinduísmo, do budismo e do taoísmo do que dos monoteísmos ocidentais.

John e George se foram, o Johnisíaco e o Georgesatva vivem! A passagem pelo mundo material deles foi decerto luminosa e marcante. Deixaram muitos humanos profundamente saudosos, multidões de encantados com sua música. Em suas jornadas estético-existenciais, buscaram encontrar o êxtase na contemplação das belezas efêmeras de todas estas coisas que necessariamente vão passar. Estas obras, estas mensagens, estas vidas apagadas, são mantidas vivas e acesar por nós que os admiramos, que seguimos dando play em suas artísticas proezas, estas que ainda não passaram – e oxalá não passarão – enquanto houver ouvidos humanos que saibam reconhecer o benefício da abertura às sabedorias musicais.

“Isn’t it a pityIsn’t it a shameHow we break each other’s heartsAnd cause each other pain? How we take each other’s loveWithout thinking anymore.Forgetting to give backIsn’t it a pity? Some things take so longBut how do I explainWhen not too many peopleCan see we’re all the same And because of all their tearsTheir eyes can’t hope to seeThe beauty that surrounds them…Isn’t it a pity?”https://youtu.be/GdcSGxXJ8vM

Publicado em: 10/10/20

De autoria: Eduardo Carli de Moraes