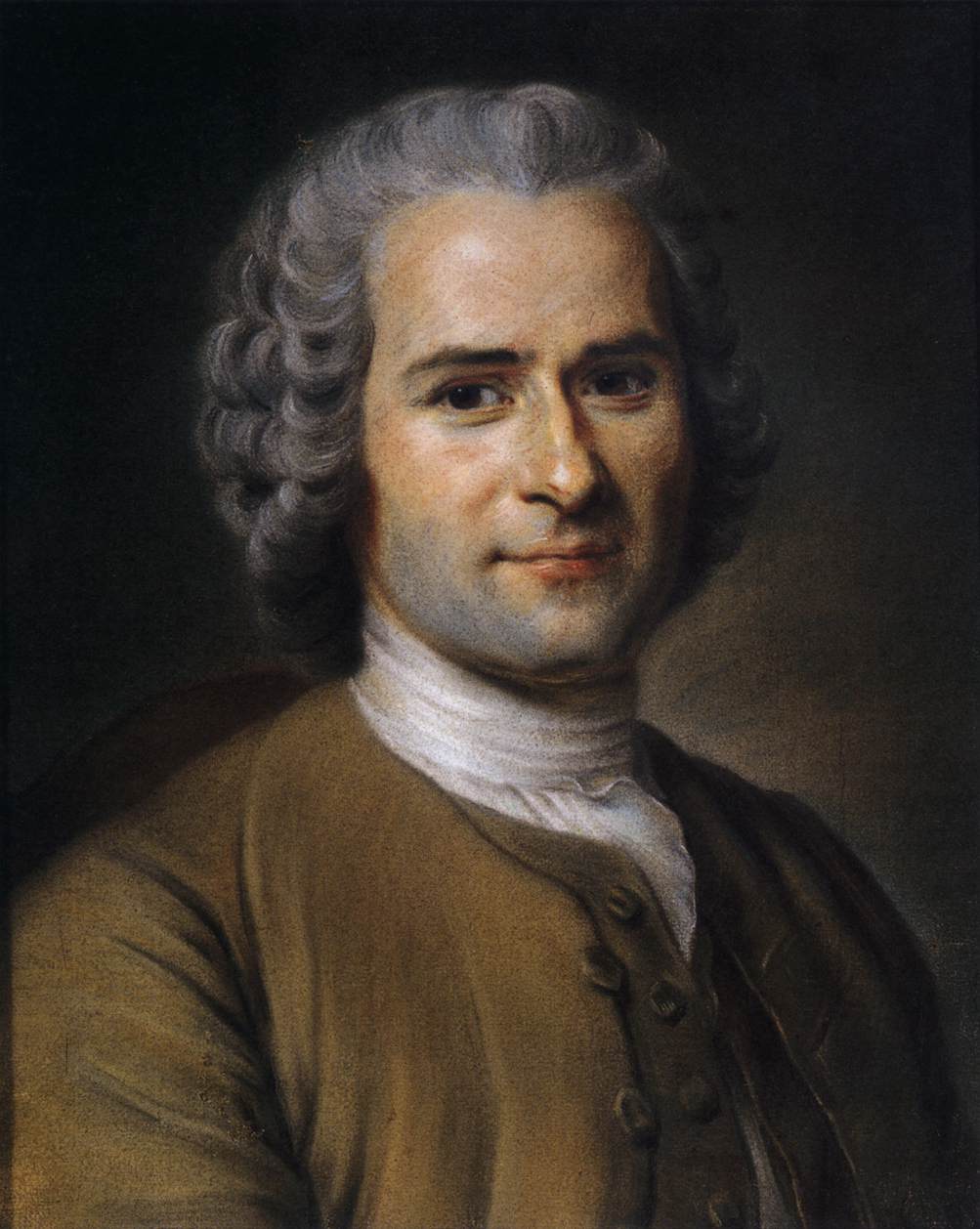

ROUSSEAU: A CIVILIZAÇÃO NO BANCO DOS RÉUS

A CIVILIZAÇÃO NO BANCO DOS RÉUS

– Breve passeio pelas idéias de Jean Jacques Rousseau –

“Nós, civilizações, sabemos agora que somos mortais…”. É o que escreveu o poeta francês Paul Válery, ecoando a seu certo o pensamento de Rousseau (Contrato Social, Livro 1, XI): “Se Esparta e Roma pereceram, qual o Estado que pode esperar durar eternamente? Se quisermos constituir um estabelecimento durável, não pensemos em absoluto em fazê-lo eterno. Para sermos bem-sucedidos, não devemos tentar o impossível, nem nos vangloriarmos de dar à obra dos homens uma solidez que as coisas humanas não comportam”. (C.S., pg. 90).

Tanto Válery quanto Rousseau estão lembrando aos leitores que a vida dos Estados e das civilizações é transitória e passageira: o império da mortalidade não se estende somente a nossas existências individuais, mas engloba também os corpos políticos. Em outro trecho de sua obra, Rousseau põe ainda a questão crucial de “saber se mais importa aos impérios serem brilhantes ou fugazes, ou virtuosos e duráveis” (D.C.A., pg. 222).

É preciso, pois, estudar aquilo que conduz os corpos políticos à degeneração e à decrepitude, de modo semelhante a um médico que diagnostica e procura remediar e curar os males que acometem um organismo.

Do mesmo modo que o indivíduo possui fases sucessivas – de fraqueza e dependência, de maturação e crescimento, de ápice de vigor físico e mental, de decadência e de velhice etc. – também os Estados passam por sucessivas “idades”, imensamente variadas em relação às eras e aos espaços. Para Rousseau, no entanto, os povos muitas vezes iludem-se ao pensar que estão indo rumo ao melhor, trilhando a rota do progresso, quando caminham, na verdade, rumo à barbárie, ainda que esta se oculte sob um véu de adornos, riquezas e polidez…

É bem conhecido, quase senso-comum, o “Mito do Bom Selvagem” de Rousseau – que sintetiza de modo muito eloquente todas as críticas e suspeitas que o filósofo dirigia à figura da Civilização. Numa otimista perspectiva sobre a natureza humana, J.J.Rousseau sustentava a tese de que haveria uma “bondade natural” no ser humano não-civilizado e que seria a sociedade (com seus vícios, desigualdades, discórdias, desarmonias, ganâncias, luxos, futilidades, duelos de propriedade etc.) que corromperia este idílio primevo.

Contrapondo-se a Hobbes, que em seu Leviatã pinta com cores sombrias o “estado de natureza”, em que vige a “guerra de todos contra todos” e os humanos vivem apavorados, sob constante ameaça de violência, Rousseau descreve o “estado de natureza” como algo que beira o “idílico”.

Romantismo datado e obsoleto? Pelo contrário! Pensemos num exemplo altamente contemporâneo onde uma mentalidade “rousseauísta” mostra-se viva e atuante: em Into The Wild – Na Natureza Selvagem (livro de Jon Krakaeur recentemente adaptado para o cinema, com direção de Sean Penn), o personagem principal revolta-se contra as iniquidades e os luxos supérfluos da sociedade-de-consumo capitalista, corta as amarras que o prendem a esta civilização, e lança-se a uma existência mais autêntica e livre em meio à natureza indomada, como um Robinson Crusoé voluntário, colhendo em sua jornada muitas sabedorias e epifanias…

O que Rousseau está pondo em cheque, bem antes de Freud versar sobre o “mal-estar na civilização” (que decorreria, segundo o “pai da psicanálise”, da repressão de nossos instintos naturais que seria necessária ao processo civilizatório), é a “possibilidade da felicidade” no estado civilizado. É como se Rousseau estivesse perguntando à humanidade: não seríamos mais felizes se levássemos uma vida mais aparentada àqueles que chamamos de “selvagens”, se nos livrássemos da obsessão com a propriedade privada, se nos desfizéssemos das quinquilharias e bugigangas da civilização…? Sugestão profundamente atual, já que, p. ex., nossa sociedade consumista nos persuade, dia a dia, pela propaganda explícita ou subliminar, dos êxtases que teremos comprando e possuindo itens que são, de resto, absolutamente supérfluos…

“Eu pergunto”, diz Rousseau, “qual é a vida, civil ou natural, mais sujeita a se tornar insuportável aos que dela desfrutam. Vemos à nossa volta quase que apenas gente a lastimar-se da existência, e mesmo inúmeras criaturas que dela se privam… Eu pergunto se alguma vez se ouviu dizer que um selvagem em liberdade haja apenas sonhado em queixar-se da vida ou matar-se…” (D.O.D., p. 164).

Indo na contra-mão da noção comum de que um “selvagem” é bestial, cruel, sanguinário e “sem coração”, como se não tivesse nenhuma consciência moral ou super-ego, Rousseau sustenta que a empatia/identificação existe em alto grau já no estado de natureza e que o “selvagem” possui uma “repugnância inata de ver sofrer o semelhante”, tendência que encontramos também nos animais e que é o princípio das outras virtudes (como a generosidade, a clemência, a humanidade).

Só após a instituição da propriedade privada e a abolição do estado natural é que o “vício moral” surgiria. É uma tese que Freud, mais pessimista, irá recusar: “A agressividade não foi criada pela propriedade”, escreve ele em “O Mal-Estar na Civilização”. “Reinou quase sem limites nos tempos primitivos, quando a propriedade ainda era muito escassa…” (FREUD, pg. 168).

Contrário a esta noção de uma “agressividade sem limites” dos selvagens e dos indígenas, Rousseau destaca que esta comiseração de que fala é anterior a toda reflexão: não é por pensar na dor do semelhante que nos compadecemos dela, mas é por sentirmos que ele padece, por identificação e empatia, pela imaginação e pela sensibilidade, que nasce em nós, a despeito da razão, este sentimento natural de piedade.

Há, pois, um sentimento espontâneo de compaixão que serve como fundamento da moral, idéia que encontra-se também em ancestrais filosofias orientais: como em Mêncio, na China Antiga, o que François Jullien bem apontou em seu livro Fundar a Moral, onde procura estabelecer um diálogo entre a ancestral sabedoria chinesa e a filosofia das Luzes:

“qualquer um que vê uma criança quase caindo num poço é tomado por um temor violento e se precipita para salvá-la. Ora, não se faz isto para obter as boas graças dos pais da criança, nem para atrair os elogios dos vizinhos ou dos amigos, nem mesmo para evitar uma má reputação. O que caracteriza este sentimento do insuportável, diante da infelicidade do outro, é que ele não procede de nenhum cálculo, não é objeto de nenhuma reflexão, e a reação é espontânea” (JULLIEN, pg. 11).

Em Rousseau sugere-se que o “desenvolvimento da razão”, no homem-civilizado, apresenta-se concomitante com um certo “refreamento” de sua capacidade de empatia e de um exacerbamento de uma tendência “individualista”, atitude que consiste num “tapar os ouvidos” aos lamentos alheios. Já o selvagem, segundo ele, vive num estado de consciência muito mais apto à identificação e à compaixão com os outros, e é “visto a entregar-se atordoadamente ao primeiro sentimento humanitário” (D.O.D., 168).

Visão “otimista” e “idílica” da natureza humana, certamente, que considera uma “repugnância de praticar o mal” que é “experimentada por todos os homens, independentemente das máximas da educação” (D.O.D., pg. 169). Contra a visão socrática de que a virtude só decorre do trabalho racional, de que o fazer-o-bem é decorrência do conhecer-o-bem, Rousseau destaca que há uma espécie de “bondade natural” que antecede a razão, e sem a qual “o gênero humano já de há muito não existiria” (D.O.D., 169). Mas ele faz a ressalva importante, no Emílio, de que “para impedir a piedade de degenerar em fraqueza” é essencial que só nos entreguemos a ela “na medida em que estiver de acordo com a justiça”; ademais, mais vale “ter piedade com a nossa espécie do que com nosso próximo” (Em, p. 303).

A piedade, pois, não é “ensinada” – e o “ensino civilizado” talvez somente a resfrie e amaine, ao invés de exaltá-la e expandi-la. A civilização, de certo modo, engendra o egoísmo e o isolamento dos eus, fabrica homens presos ao seu amor-próprio, que perderam contato com as genuínas manifestações de empatia e piedade pelo próximo que os que chamamos de “selvagens” manifestam de modo tão espontâneo. Isto é que, no estado natural, “faz as vezes de lei, de costumes e de virtude, com a vantagem de que ninguém intenta desobedecer-lhe a doce voz” (D.O.D., pg. 168).

* * * * *

De Prometeu a Fausto, os mitos se multiplicam alertando a raça humana sobre as ciladas da ciência, do excesso de saber, da busca incontida por conhecimento. Rousseau cita, no início da 2a parte do D.C.A., uma curiosa “tradição”, “passada do Egito à Grécia”, que conta ter sido um “deus inimigo do repouso dos homens” quem inventou a ciência (pg. 219)! O próprio Nietzsche, logo em sua primeira obra, A Origem da Tragédia, polemizava com Sócrates, o “primeiro dos homens teóricos”, questionando se esta “fome de ciência” não teria consequências funestas, se suas pretensões de verdade não seriam descabidas e se não haveria um mal em reprimir as tendências dionisíacas, sentimentais e ancestrais de nossos espíritos…

Pode-se dizer, portanto, que Rousseau foi um autor que “soou os alarmas” contra os “excessos da civilização” (com sua obsessão pela propriedade privada, pelo progresso técnico, visto quase como um fim em si, e pela “ciência instrumentalizada”) ressaltando tudo o que perdíamos e deixávamos para trás ao abandonar a “naturalidade”. Rousseau possui uma obra repleta do que os ingleses chamariam de cautionary tales, ou seja, contos que recomendam prudência e cautela – como ele mesmo sublinha na carta ao senhor Philopolis, ele procurou alertar os homens contra o “perigo de ir tão depressa” e contra “as misérias de uma condição que tomam como a perfeição da espécie.”

Como Sócrates fazia na Atenas de sua época, Rousseau desconfia da “eloquência frívola”, da “presunção” ao saber, dos “letrados ociosos”, dos “vãos e fúteis declamadores”, dos doutos cheios de títulos que pretendem ter atingido a verdade última sobre as coisas… Vê nisso sinais de decadência, ou seja, de “envelhecimento” do corpo político. Em vários momentos de seu Discurso Sobre as Ciências e As Artes, manifesta seu ceticismo em relação à suposta progressão simultânea e proporcional do conhecimento e da virtude. Para ele, os “homens-de-bem” se “eclipsaram” em sociedades em que as ciências e as artes alçaram-se alto demais. O trecho a seguir é bem representativo da radical crítica que Rousseau realiza contra aqueles que põe as vãs ciências acima das virtudes, e as honrarias mais alto que o bem:

“Não mais se pergunta a um homem se possui probidade, mas sim se tem talento; nem de um livro se indaga se é útil, mas se está bem escrito. As recompensas são prodigalizadas às belezas do espírito, e permanece a virtude desprovida de honrarias. Há milhares de prêmios para os belos discursos, nenhum para as belas ações.” (D.C.A., pg. 226).

Se na ética platônica o bem é decorrência de uma percepção racional do Bem em Si, de uma “ascensão” que vá além do domínio da sensibilidade e erga-se até às essências imutáveis do domínio inteligível, em Rousseau aparece uma certa disjunção desta duas ordens, o saber e a virtude. Ele, por exemplo, elogia Esparta, “cidade tão célebre por sua feliz ignorância”, onde as inúteis doutrinas eram devidamente desdenhadas, enquanto suspeita de Atenas, “residência da polidez e do bom gosto, país dos oradores e dos filósofos” (D.C.A., pg. 215).

Para Rousseau, “as almas se foram corrompendo à medida que nossas ciências e nossas artes avançaram para a perfeição” (D.C.A., pg. 213). Do mesmo modo que o homem foi tornando-se cada vez mais corrupto e depravado ao afastar-se do estado natural, sendo a sociedade civil aquilo que engendra as desigualdades e as guerras, a “virtude” também foi sendo escamoteada pelas ciências vãs e pelas artes frívolas. A polidez, a aparência, a pompa, a futilidade, a vã curiosidade, o ornamento, a presunção de saber, a pseudo-sabedoria etc. tomaram o lugar do “bom coração” e da virtude “simples” do homem natural.

Rousseau não cinde o homem em dois domínios, o racional e o sensível, estabelecendo uma hierarquia de valor entre ambos, à maneira platônica-cristã, mas considera que a razão e as paixões são fenômenos correlatos, que aparecem e se desenvolvem “mesclados”, sendo impossível conceber o funcionamento de um “independente” do de outro.

“Digam o que quiserem os moralistas, o entendimento humano muito deve às paixões, as quais, de comum aprovação, também muito lhe devem. É graças à sua atividade que a nossa razão se aperfeiçoa. Procuramos conhecer por desejarmos desfrutar. E não é possível conceber por que se dará ao trabalho de raciocinar quem não tiver nem desejos nem receios.” (D.O.D., 155)

Não faz, portanto, um elogio de uma “razão” que fosse “fria”, neutra, desprovida de quereres, empenhada num conhecimento no qual não se imiscuísse nenhum desejo, mas aponta a necessidade crucial de concentrar esforços não somente em empreendimentos racionais, científicos, artísticos (em suma: civilizatórios), mas atentar para a virtude e para o bem. Pois o bem-fazer é mais importante que o bem-dizer. E o cultivo das virtudes é um valor superior à aquisição de eloquência ou vãos saberes.

“Ó virtude! Ciência sublime das almas simples!”, diz ele ao fim do Discurso Sobre as Ciências e as Artes, tomado por um certo lirismo romântico. “Não estão teus princípios gravados em todos os corações? E não é o bastante, para aprender tuas leis, entrar em si mesmo e ouvir a voz da própria consciência no silêncio das paixões?” Ele mesmo responde pela afirmativa: “Eis aí a verdadeira filosofia; saibamos contentar-nos com ela.” (D.C.A., p. 231).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

————————————————

FREUD, Sigmund. O Mal-Estar na Civilização. Trad. De José Octávio de Aguiar Abreu. Em Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1978.

HOBBES, Thomas. Leviatã – ou Matéria, Forma E Poder De Uma Republica. São Paulo: Martins Fontes.

JULLIEN, François. Fundar a Moral – Diálogo de Mêncio com um filósofo das Luzes. Trad. Maria das Graças de Souza. São Paulo: Discurso Editorial, 2001.

NIETZSCHE, Friedrich. A Origem da Tragédia. São Paulo: Companhia das Letras.

ROUSSEAU, Jean-Jacques. O Contrato Social; Discurso Sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens; Discurso Sobre as Ciências e as Artes. Trad. Rolando Roque da Silva. São Paulo: Cultrix.

——————————–. Émile, ou de l’éducation. Paris, Garnier, 1961.

VÁLERY, Paul. A Crise do Espírito.

* * * * *

SIGLAS UTILIZADAS:

C.S. = Contrato Social

D.C.A. = Discurso Sobre as Ciências e as Artes

D.O.D. = Discurso Sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens

Em = Emílio ou a Educação

Publicado em: 18/03/10

De autoria: Eduardo Carli de Moraes educarlidemoraes