O TÚMULO DO HOMEM É O BERÇO DOS DEUSES – Reflexões ecológico-filosóficas com Nietzsche, Vernant & Feuerbach

PRELÚDIO

“Everything that lives

Lives not alone

Nor for itself.”

WILLIAM BLAKE

A vida, este fruto da terra e este mistério da energia, é marcada pela radical impermanência. Estas energias que cada um de nós sente pulsando e fluindo em seu corpo, estas energias que circulam serelepes pelo cosmos, ninguém delas é dono. Qualquer eu minimamente lúcido sabe que sua vida, finita e mortal, é atravessada e depende de fontes alimentadoras da vida que existem fora de si. Viver só é possível em conexão com as fontes da vida, através das interações e apropriações das energias possibilitadoras da sobrevivência: a água com que sacio minha sede, o alimento que me nutre, o ar com que meus pulmões se banqueteiam, os raios de sol que me aquecem, os outros com quem convivo, tudo isto prova, como William Blake dizia, que “tudo que vive não vive só nem para si”.

É necessariamente através das interações, na troca contínua com a Natureza que me circunda, que me contêm e que ajudo a constituir (ainda que seja dela uma ínfima parte), que minha vida, que toda vida, segue, prossegue, transmite-se e evolui. Isso que circula nas minhas veias e artérias cheias de sangue, esta energia líquida que meu coração espalha pelo organismo através do ritmo incessante das sístoles e diástoles, é o que permite o mistério da vida que resiste e sobrevive, mas bem sei que isto também atesta minha radical dependência. Não sou nada sem aquilo que fora de mim me nutre e me permite prosseguir na senda efêmera de existir e resistir. Dependo, para que a vida prossiga, de buscar energias, a cada instante, fora de mim – e sem a existência prévia do Sol nunca teriam surgido olhos que O enxergam!

E, no entanto, temos uma tendência espontânea, um tropismo natural, a conceber a existência individual como de alguma forma “separada” do todo, independente, dotada de uma certa autonomia. As fronteiras do corpo talvez sejam responsáveis por dar a cada um dos corpos uma tenaz e quase inextirpável noção de limitação espaço-temporal. Nossos sentidos corporais nos oferecem um vislumbre do infinito ao mesmo tempo que o certificado de nossa finitude.

Se há algo de específico na sina destes animais que somos é a consciência prévia, não-compartilhada por nenhuma outra espécie de criatura terráquea, de nossa mortalidade – e do caráter inescapável desta. O ser humano, o único animal que se sabe mortal, sabe-se dotado de um corpo cujo óbito não é contornável, e no entanto recusa-se a admitir isso, tornando-se, como diz Albert Camus, “a única criatura que se recusa a ser o que é.” Que a palavra recusa não nos engane: não se trata apenas de dizer não, mas de fazer algo contra esta angustiante e terrificante perspectiva, presente no horizonte humano, de um dia deixar de ser.

Não seriam as religiões passíveis de serem compreendidas como sistemas criados e forjados por humanos como modos de lidarem com as angústias e pavores de seres que não suportam assim tão bem isso de se saberem dependentes e mortais? Eis porque julgo que a filosofia de Ludwig Feuerbach conserva ainda tanta vitalidade e atualidades, apesar das “cacetadas” que tomou de Marx e Engels. Feuerbach explica a gênese das religiões enfatizando a dependência em que nos encontramos em relação à Natureza, o fato de ser impossível vivermos sem nos relacionarmos com as fontes naturais que sustentam a vida – de modo que o ateísmo monista feuerbachiano me parece muito solidário ao pensamento e ao ativismo ecológicos. Eis um filósofo a ser estudado com carinho por ecologistas e ambientalistas! Assim como Spinoza!

#01. OS VIVOS COMO FRUTOS DA TERRA

Ao invés de pensarmos os corpos como mônadas incomunicáveis (visão cósmica do cada um no seu canto), ou imaginar os eus como se fossem territórios cercados por muros, por que não pensar que cada vivo é permeável? A vida individual não existe solitária, mas sempre conectada e em intercâmbio com algo de exterior, com algo de mais amplo, com algo que transborda de nossos limites: não é possível existir fora da natureza. Existir é necessariamente existir nela, estar integrado nela. Também é ter consciência de uma dependência radical e necessária.

Só no seio da Natureza, só de “dentro” de seu ser transbordante de energia e criador de vida evoluinte, só no interior da Natureza, e constituindo-a de dentro, é que emergem, vivem e fenecem os vivos. Que somos permeáveis, prova-o a luz que entra por nossos olhos, o ar que nossos pulmões sugam, os alimentos e líquidos com que nos nutrimos etc. A vida, portanto, é a arte da troca, a dança dos conectados, o mutante escarcéu cujo início, afundado nas brumas do passado, já não se vê mais – e cujo futuro é mistério.

A afeição que me conquistou Feuerbach vem muito de sua atitude de abertura para o mundo: imagino-o como um homem de sentidos muito vivos e perceptivos, atentíssimo aos sinais que lhe chegam do mundo lá fora. Alguém que está sempre consciente de sua carnalidade, mas ao mesmo tempo de sua conexão com algo de mais vasto – e que insistentemente preferiu chamar de Natureza e não de Deus.

Talvez o único ponto de severa discórdia entre Feuerbach e Spinoza esteja no nome que este último deu para aquilo que ambos veneravam como o ser supremo – a Natureza. A palavra “deus” já rodou um bocado nos trilhos da humana história, e quantas diferentes interpretações já se deu a ela! De modo que o autor da Ética talvez tenha contribuído para muitas incompreensões e mal-entendidos ao insistir no epíteto teológico, ainda que tenha sido explícito em afirmar – naquela fórmula que talvez a síntese mais simplificada de todo o Spinozismo – “DEUS = NATUREZA”.

Feuerbach prefere descartar os termos já saturados de teologia, e falar, simplesmente, em “Natureza” – e ela não é pra ele nada parecida com uma divindade. Talvez tenha uma leve semelhança ou parentesco com Gaia, mas definitivamente não tem nenhuma afinidade com Alás e Jeovás… A Natureza não é, em geral, dotada de consciência e vontade (que só aparecem neste fragmento da natureza que é o humano); a Natureza tampouco é milagreira ou justiceira. Simplesmente é. E nela somos.

As portas de permeabilidade que permitem o intercâmbio entre os indivíduos e a natureza que os circunda são os sentidos, aqueles que se costuma contar no número de cinco – visão, audição, tato, olfato, paladar – e que Feuerbach soube venerar com belas palavras:

“A contemplação sensorial nos revela os indivíduos enquanto indivíduos, isto é, em sua multiplicidade, diversidade e individualidade… Por exemplo: a cabeça é uma característica comum a todos os homens, uma marca ou predicado geral, essencial do homem; um ser que nasce sem pernas e braços é certamente um homem, mas um ser sem cabeça não é homem. Mas ora – os sentidos não me mostram que todo homem tem sua cabeça própria? Que existem tantas cabeças quantos homens? Que não existe então uma cabeça geral ou universal, mas somente cabeças individuais? E que a cabeça como conceito genérico, a cabeça da qual abandonei todas as diferenças e características individuais, só existe em meu cérebro? (…) Não é a cabeça universal, mas somente a cabeça real, individual, que trabalha, cria e pensa…” (p. 107)

Eis um pensador, portanto, que sabe que pensa com a cabeça, mais precisamente com o cérebro que ela abriga, o que pode até parecer pouca coisa, mas já o distingue de toda uma tradição idealista, metafísica ou religiosa que concebe o pensamento como algo de “imaterial”. Em Feuerbach, o pensamento está com os pés juntos à terra como um frondoso carvalho que finca suas raízes no solo e daí suga seu alimento. Por isso, me parece, dentre os filósofos materialistas dos últimos séculos, ele é de alto potencial ecológico, tendo muito a ensinar a ambientalistas, ativistas de Greenpeaces, profissionais de todos os ramos que estão preocupados com os ecocídios e as devastações ambientais:

“Eu não só estou sobre a terra com as duas pernas, mas também só penso e sinto sob o ponto de vista da terra, só em conformidade com esta situação que a terra ocupa no universo; certamente elevo minhas vistas até o mais distante céu, mas vejo todas as coisas à luz e segundo o critério da terra. Em síntese, o fato de ser eu um ente terrestre, de não ser um habitante de Vênus, Mercúrio ou Urano, faz minha substância, realiza minha essência fundamental, como dizem os filósofos.” (Preleções…, 11ª, p. 83)

Um pensador que sabe que pensa com uma cabeça terráquea, que se compreende como fundamentalmente fruto da terra, para usar a expressão de André Gide, Feuerbach também é um poeta brechtiano: “Necessito comer antes de pensar, mas não pensar antes de comer; posso pois comer sem pensar, como demonstram os animais, mas não pensar sem comer.” (pg. 78) Sua obra insiste em jamais “esquecer que o homem só pensa através de sua cabeça, que existe sensorialmente, e que a razão tem sua base sensorial permanente na cabeça, no cérebro, o centro de convergência dos sentidos.” (pg. 79)

Uma boa fração da intelectualidade da Alemanha, terra célebre por seus filósofos idealistas e poetas românticos, recebe alfinetadas de Feuerbach: “Como pois nós alemães nos tornamos alheios e infiéis a nossa mãe, à nossa origem, através do cristianismo, que nos indica o céu como nossa terra de origem!” Ser ateu, para Feuerbach, equivale a acreditar que o ser humano é essencialmente, fundamentalmente, desde o princípio de sua caminhada, um ente terrestre, um dos filhos da grande Mãe Natureza, um dos múltiplos frutos do grande jardim global que viaja pelas galáxias a velocidades estonteantes…

* * * * * *

#2. AO DESPIRMOS AS AURÉOLAS SAGRADAS…

“Odeio o idealismo que arranca o homem à natureza; não me envergonho de depender da natureza; confesso abertamente que as influências da natureza não só afetam minha superfície, minha pele, meu corpo, mas também meu âmago, meu íntimo, que o ar que respiro em bom tempo atua beneficamente sobre meu pulmão mas também sobre minha cabeça… Igualmente sei que sou um ser finito, mortal, que um dia não mais existirei. Mas julgo isso perfeitamente natural e por isso sinto-me inteiramente conciliado com esta ideia.” – FEUERBACH, 5ª Preleção, Pg. 38

Todo e qualquer vivente não existe em estado de plena independência, mas sim de inter-conexão e dependência. Segundo Feuerbach, é desta fonte que brotam todas as religiões, independentemente de suas diferenças, das épocas em que emergiram, dos ritos que celebravam etc. Da consciência da dependência, que acarreta a simultânea consciência da finitude, os humanos em sua terrestre jornada forjaram a ideia de um ser divino do qual sua sorte e seu azar, seu bem e seu mal, dependiam permanentemente. Em outras palavras: é pois os humanos sabem-se limitados, temporários, mortais, que emerge, do próprio seio desta consciência da finitude, a crença em deuses salvíficos que os livrem de um destino que inclui a dor, a velhice e a morte.

Feuerbach, como é de costume na tradição filosófica materialista, investiga o real com um olhar que ousa olhar através do véu religioso, da auréola sagrada. Sente-se, lendo-o, o contato vivificante com uma mente de grande poder científico. “Não é necessário que a natureza ou qualquer objeto se torne nada, objeto nulo, só porque o despimos de sua auréola divina. Em verdade um objeto só penetra em sua dignidade genuína e própria quando é despido de sua auréola sagrada. E isso porque enquanto um ser ou coisa for objeto de adoração religiosa, enfeitar-se-á com plumas alheias, com as penas de pavão da fantasia humana…” (5ª preleção, pg. 40)

Dentre as fantasias humanas, Feuerbach elenca a crença em um Deus que existe fora da Natureza, transcendente a ela, numa dimensão celeste totalmente à parte dos espaços terrenos. “Não pretendo endeusar a natureza no sentido da teologia ou do panteísmo”, diz o professor Feuerbach a seu auditório, “mas posso reconhecer a natureza como o ser sem o qual eu nada sou sem com isso esquecer a ausência nela de coração, razão e consciência, que ela só atinge com o homem.” (Idem, pg. 40) O homem, portanto, é uma criatura de um certo ineditismo, além do mais porque parece ser a única dentre todas as espécies animais que é consciente da finitude da vida.

“O sentimento de finitude mais delicado, mais doloroso para o homem, é o sentimento ou a consciência de que ele um dia certamente acaba, de que ele morre. Se o homem não morresse, se vivesse eternamente, não existiria religião. Por isso digo em meu livro A Essência da Religião que somente o túmulo do homem é o berço dos deuses. (…) Na religião, procuram as pessoas os meios contra aquilo de que se sentem dependentes. Assim é o meio contra a morte a crença na imortalidade. Sim! O único desejo religioso, a única oração que o homem rude endereça à sua divindade é… ‘NÃO ME MATES!’” (5ª, pg. 36)

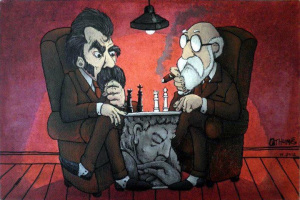

Feuerbach, como Nietzsche, é um filósofo que procura analisar não só a coerência interna dos argumentos religiosos, mas também as consequências práticas das crenças. Ou seja: é preciso perguntar “como vivem os crentes, com quê grau de saúde ou de doença, de energia ou de prostração, de júbilo ou de deprimência?” Os ídolos e crenças religiosos deixam de ser intocáveis, deixa de pairar sobre eles a auréola terrificante do sagrado, e são questionados por uma mente profundamente ancorada na Terra e que desconfia das quimeras celestes – pois suspeita que todas as quimeras nascem em cabeças de mortais. E os mortais, angustiados por terem que morrer, às vezes se deleitam em fingir que não são corpos, dotados de cérebros dentro de cabeças e corações e pulmões pulsantes no peito, mas sim “espíritos imateriais”, intangíveis e invisíveis Gasparzinhos…

* * * * *

“A Tentação e Queda de Eva” (1808), uma das ilustrações de William Blake para o poema “Paraíso Perdido” de Milton

#3. DESINVENTAR O PECADO E REDIMIR OS CORPOS

“A DOENÇA DE CRER NA DOENÇA – Foi o cristianismo que pintou o Demônio na parede do mundo; foi o cristianismo que trouxe o pecado ao mundo. A crença nos remédios que ofereceu para ele foi gradualmente abalada em suas raízes profundas: mas ainda existe a crença na doença que ensinou e difundiu.” – NIETZSCHE em O Viajante e Sua Sombra

Entre estas duas ideias – “foi pecado desde sempre” e “começou a ser pecado um dia” – há imensa diferença. A tradição judaico-cristã se alia à primeira destas teses: quer que acreditemos que existe, instituído desde o início dos Tempos, uma imutável e eterna tábua de vícios e de virtudes, além de um deus juiz que preparou para os mortos locais de punição e recompensa.

Em suma: está fixado por Deus o que é pecado e o que não é, desde a alvorada do tempo, e seremos alçados ao Paraíso ou precipitados nas chamas infernais conforme obedeçamos ou não à “vontade de Deus”. Todos conhecem o mito: somos todos culpados por um pecado cometido por nossos ancestrais, segundo o Gênesis, e a existência terrena não passa de uma expiação desta falta primordial que nos condenou ao exílio, ao labor, ao sofrer, ao perecer. Estamos manchados, de nascença, pelo pecado, pois Adão e Eva morderam o fruto proibido, sendo por isso expulsos e rechaçados, condenados a vagar a esmo, a Leste do Éden, como órfãos que tomaram um pé-na-bunda divino…

Ao invés de argumentar sobre a plausibilidade ou a credibilidade desse mito, prefiro seguir outra via e destacar, com um olhar mais sociológico, que a situação factual do cristianismo no planeta (e não só dele, mas de toda e qualquer religião…) jamais foi a de uma religião universal – no sentido de unanimidade, de uma Igreja que congregasse toda a humanidade… – mas sim de convivência difícil e conflituosa com o imenso oceano da alteridade, da diferença, da multiplicidade.

Em outros termos: o planeta é palco, história afora, de uma co-existência de religiões, seitas, cultos e mitologias sem que nenhuma delas em particular jamais tenha conseguido de fato se universalizar. A ambição de conquistar um império universal é sempre fracassada, mesmo quando as seitas tem esta ambição e a põe em prática através de campanhas de conversão, cruzadas, jihads, fogueiras, pogroms e outras atrocidades contra sectários, hereges, ímpios, descrentes…

Para um filósofo como Nietzsche, conhecedor profundo de muitas civilizações e culturas pré-cristãs, aparece como um fato evidente que a noção de pecado é uma invenção, ou seja, algo que emerge historicamente com o cristianismo, sendo que muitas civilizações (antes dele, exteriormente a ele, posteriormente a ele…) desconhecem, desconheceram e desconhecerão. Há muitas culturas sem pecado (apesar de quase todas terem seus tabus!).

E quão curioso é isso: que a cultura que inventou o pecado cometeu, em seu processo histórico, através de fenômenos como o Tribunal da Inquisição, a Noite de São Bartolomeu, a Caça às Bruxas etc. – e de modo recorrente e sistemático! – muitos dos pecados que critica nos outros. “Amar ao próximo” foi um preceito praticado por aqueles que queimavam mulheres nas fogueiras por crimes de “feitiçaria”? Por aqueles que massacraram huguenotes protestantes nas ruas de Paris? Para aqueles que reduziram Giordano Bruno e Joana D’Arc a cinzas?…

Se os ateus têm razão quando afirmam que o ser humano é o útero de todos os deuses, que a humanidade é a criadora de todas as divindades das quais acredita ser a criatura, isso acarretaria que existe um potencial na mente humana de “idealização” através do qual fabricam-se imagens de entes que, apesar de nunca terem sido, possuem certo “poder” sobre os sujeitos que as nutrem. É o que Nietzsche sugere quando escreve – de modo muito próximo de Ludwig Feuerbach e Max Stirner – que há “pessoas que se apegam muito mais às suas ideias do que àqueles que mais amam: por esse motivo se sacrificam pelo Estado, pela Igreja e também por Deus – enquanto ele continua seu produto, sua ideia…” (O Andarilho e Sua Sombra, #207).

Este processo de idealização acarreta, com certa frequência, uma falsificação do real – como diz Nietzsche na Genealogia, “vocês nunca se perguntaram realmente quanto custou nesse mundo a construção de cada ideal? Quanta realidade teve de ser denegrida e negada, quanta mentira teve de ser santificada…? Já por tempo demais o homem considerou suas propensões naturais com ‘olhar ruim’, de modo que elas nele se irmanaram com a má consciência…” (2ª D, #24, pg. 77).

A má consciência, cheia de culpa, oprimida por uma carga pesada de angústia, é produto desta tendência de considerar as propensões naturais como impuras, pecaminosas, reprováveis. A transvaloração dos valores que Nietzsche propõe passa necessariamente por uma des-invenção desta noção de “pecado carnal”. O nietzschianismo inclui uma terapêutica, proto-Wilhelm-Reichiana, que preza a redenção dos corpos. Nietzsche deseja libertar da culpa e da má consciência ao dar plena anuência e direito de existência às vontades e aos afetos do corpo, uma espécie de espontaneísmo orgânico parece ser seu ideal de saúde. A “grande saúde”, tanto psíquica quanto corporal, não existirá desvinculada de uma superação desta ideia fixa da culpa, da má consciência, do pecado, da possível danação etc.

O que Nietzsche propõe é que não mais sejam consideradas como más (moralmente) as propensões naturais dos corpos, as vontades que os animam, inclusive a vontade que Nietzsche pensa fundamentar todas as outras (a de potência). A crítica do filósofo é contra as “propensões inaturais, todas essas aspirações ao Além, ao que é contrário aos sentidos, aos instintos, à natureza, ao animal, em suma, os ideais até agora vigentes, todos ideais hostis à vida, difamadores do mundo…” (2ª D, #24).

* * * * *

#4. NÓS, OS EFÊMEROS, FACE-A-FACE COM A FOICE

Que todos os viventes possuem um corpo é algo de consenso entre os mortais. Quanto ao que ocorre com este corpo após a morte, a algazarra e a discórdia são intensas. Uns acreditam no fantasminha imaterial a voar do cadáver como um diáfano Gasparzinho, que ascende às beatitudes do Senhor; outros, que há um espírito capaz de transmigrar para outras pessoas ou animais (quem hoje é gente depois pode virar leopardo ou pardal…); outros acham que tudo simplesmente se desfaz em pó e retorna ao seio primordial da matéria-mãe; outros que…

Enfim: nestas matérias, não há nem pingo de unanimidade, mas conflito, debate, hipóteses, elucubrações, dogmas, espantos, incompreensões… As culturas diferem enormemente nas crenças e mitos que criam na tentativa de compreender e significar a morte; mas nenhuma cultura parece poder se esquivar deste face-a-face com a foice. Jean-Pierre Vernant realizou uma série de estudos magistrais, em O Indivíduo, O Amor e A Morte, sobre a diversidade de maneiras que encontraram os povos para lidar com esta consequência necessária do fato de possuirmos, todos nós, um corpo perecível cujo inevitável ocaso não é contornável.

Em Platão, por exemplo, encontramos um modo de lidar com a morte que pende para o pólo do espiritualismo, ou seja, a noção de que possuímos “uma alma imortal que o homem deve isolar, purificar para separá-la do corpo; este não tem mais função que não seja a de receptáculo ou tumba” (VERNANT: Le corps divin, p. 9). Este esforço de “purificação”, esta disciplina ascética, é aquilo que Nietzsche critica, diagnosticando aí uma perigosa tendência cultural que gera como subproduto indivíduos organicamente enfraquecidos, de vitalidade prejudicada.

Em outros termos, a reprovação do filósofo contra o cristianismo, este platonismo para o povo, é essencialmente fisiológica, ou seja, tem como critério a vida. O critério que permite a Nietzsche julgar os valores morais é a saúde dos corpos humanos, e o cristianismo é reprovado neste quesito pois Nietzsche enxerga-o submetendo os corpos aos cilícios, aos jejuns, àsmasmorras, às auto-flagelações, à trilha “piedosa” do martírio… Nietzsche conhece outras tábuas de valores, de outras civilizações que não se baseiam na tese de que uma “alma, divina e imortal, encontra-se aprisionada no envelope do corpo, material e perecível” (VERNANT, p. 16).

Longe de nos convidar a pensar o corpo como perigoso, como corruptor, como pecaminoso, como algo digno apenas de lástima, a ser lançado na lama e espezinhado, a filosofia de Nietzsche procura reabilitar o corpo e re-inseri-lo em local privilegiado: eis uma filosofia que busca retornar ao corpo a primazia que havia sido erroneamente concedida à ideia de “alma imortal”. É este um dos temas nietzschianos que Patrick Wotling soube explorar com maestria em sua obra, recentemente publicada no Brasil, “Nietzsche e o Problema da Civilização” (Coleção Sendas & Veredas, Coord: Scarlett Marton, Ed. Barcarolla. Trad. Vinicius de Andrade. 2013. 447 pgs.).

Wotling destaca que a ruptura radical que Nietzsche realiza contra a tradição dualista, aquela que cinde o ser humano em dois – um corpo material perecível e uma alma imaterial imortal – acarreta uma revalorização do corporal. O próprio “espírito”, longe de ser considerado como independente do corpo, é considerado pelo filósofo como um nome para algo que existe no corpo, dentro do corpo, inseparável do corpo, de modo que Nietzsche rejeita a quimera de um pensamento que fosse imaterial ou de uma alma pensante capaz de existir desvinculada de qualquer base corporal temporal.

É como se Nietzsche bradasse que é chegado o tempo da filosofia banir de vez todos os seus “Gasparzinhos” e reconhecer o primado incontestável do corpo como “espaço” de onde nascem todas as ideias e valores – mesmo os sistemas filosóficos idealistas! Em seu esforço de compreensão das civilizações que estuda, Nietzsche privilegiará, pois, uma investigação “psico-fisiológica”, que enxerga por detrás das tábuas de valores e das crenças religiosas dos povos as causas orgânicas e psíquicas que as explicam.

Se o asceta que pratica o jejum e a auto-mortificação julga estar obedecendo à “vontade de Deus”, ou acredita estar “purificando” a alma, que julga capaz de sobreviver a seu cadáver e ascender ao reino celeste, a filosofia nietzschiana se esforçará, em sua crítica ao ideal ascético, em mostrar o vínculo entre crenças religiosas deste tipo e o complexo psico-fisiológico do devoto.

Nietzsche desconfiará da tese de que o ser humano é capaz de empreender a busca desinteressada pela verdade e irá apontar as dinâmicas afetivas que se escondem detrás de crenças e práticas religiosas que, longe de revelarem probidade intelectual ou um respeito científico pela efetividade, são em larga medida indícios de que o sujeito sente-se incapaz de “digerir” certas realidades que, em sua fraqueza, considera intragáveis.

Como diz Patrick Wotling, “analisar a cultura será para Nietzsche examinar a maneira com que se efetua o processo de digestão da realidade, pois o pensamento e a consciência, instâncias produzidas pelas relações e pela atividade de troca entre instintos, podem ser definidos como uma atividade gástrica, mais ou menos feliz. (…) Se o forte dá conta de suas experiências e chega a assimilá-las para aumentar sua potência, pelo contrário, o idealismo, enquanto recusa da realidade e produção de entidades imaginárias (a verdade, o ‘mundo verdadeiro’), é o sinal de uma disfunção do corpo, sobretudo, de um enfraquecimento de sua capacidade de digestão da aparência, donde a fórmula, sem dúvida lapidar e desnorteante: ‘Todos os preconceitos vêm das entranhas’ (Ecce Homo).” (WOTLING: Pg. 139)

Trata-se, para Nietzsche, de “denunciar as interpretações falíveis que desde Platão triunfam na tradição filosófica”, escreve Wotling, “interpretações idealistas, que esquecem seu estatuto e sua fonte produtora, o corpo” (pg. 155). Se Nietzsche pôde suspeitar que “a filosofia até agora não foi em geral um mal-entendido sobre o corpo” (KSA 3. 348, GC, Prefácio à 2ª edição, #2), é pois os filósofos tendem a ignorar que todas as suas ideias são produzidas pelo corpo e que este não pode ser identificado com a razão ou a consciência, já que todo corpo é necessariamente animado visceralmente e necessariamente por instintos e afetos.

“Assim como as obras de um músico traduzem seu sistema de afetos, os textos de um filósofo são sintomas que revelam o acordo ou os conflitos entre as instâncias cuja organização constitui o corpo. Assim, não se pode mais considerar a filosofia a partir do ângulo da objetividade, como busca serena e desinteressada da verdade: ela é também um procedimento de simbolização, de transferência de sentido a partir do corpo, portanto, uma arte da transfiguração…” (Wotling: p. 156).

Precursor de Freud e da Psicanálise, Nietzsche concebe a consciência e o pensamento racional inextricavelmente ancorados no corpo e servindo como seus instrumentos. Este corpo, que tem a razão e a consciência como seus instrumentos na lida diária da vida, é compreendido como uma complexa multiplicidade de afetos e instintos cuja essência não é a mera vontade de conservação, mas sim a vontade de potência: “a vida não é um querer-conservar-se, mas um querer-crescer” (KSA 12. 155, 2 [179] via Wotling, p. 158).

A tese nietzschiana de que o espírito se assemelha a um estômago serve para enfatizar que a relação dos sujeitos humanos com os estímulos sensíveis e com os conteúdos culturais que chegam até eles provindos do meio externo jamais é de plena anuência e receptividade, mas há frequentes e recorrentes decisões

“de ignorância, de exclusão arbitrária, um fechar suas janelas, um íntimo dizer-não a esta ou aquela coisa, um não-deixar-aproximar, uma espécie de estado-de-defesa contra muito do que se poderia saber, uma satisfação com o escuro, com o horizonte exclusivo, um dizer-sim e aprovação à ignorância – tudo isso necessário segundo o grau de sua força de apropriação, de sua ‘força digestiva’, para falar em imagem – e efetivamente o ‘espírito’ ainda se assemelha ao máximo a um estômago.” (KSA 5. 167-168, BM 230).

Se a filosofia de Nietzsche é tão marcada por uma reflexão sobre a saúde e a doença, isto se deve não somente aos sofrimentos corporais que Nietzsche vivenciou e que as boas biografias sobre ele relatam em detalhe (ver, por exemplo, o livro de Rüdiger Safranski, Biografia de uma Tragédia), mas também pois colocar “a saúde como critério”, como aponta Wotling, “implica um deslocamento radical do questionamento filosófico”, que “escapa do dualismo metafísico”, já que “o critério elaborado por Nietzsche confirma o primado do corpo” (pg. 160).

Contra a cisão metafísica-religiosa entre corpo mortal e alma imortal, entre uma dimensão terrena e um reino transcendente, Nietzsche filosofa tendo os corpos terrestres como foco e julga as tábuas de valores das civilizações a partir da saúde que possibilitam ou da decadência psico-fisiológica que causam. Mas não devemos considerar que a oposição entre saúde e doença instaure um novo dualismo metafísico, já que, para Nietzsche, “não é preciso fazer deles princípios ou entidades distintos que lutam pelo organismo vivo e fazem dele seu campo de batalha. (…) O exagero, a desproporção, a não-harmonia dos fenômenos normais constituem o estado doentio (como defendia Claude Bernard).” (KSA 13. 250, 14 [65] via Wotling, pg. 162).

* * * * *

5. O VENENO DO DESPREZO PELO MAIS PRÓXIMO

Em seu esforço de compreensão das consequências psico-fisiológicas de certas tábuas de valores, ou seja, ao analisar se a vida floresce ou murcha em certas condições culturais, Nietzsche diagnostica, como se fosse um médico da civilização, as consequências deletérias do desprezo pelas coisas mais próximas. No 5º aforismo de O Andarilho e sua Sombra, por exemplo, “sacerdotes e metafísicos” são acusados por seu desdém ao cuidado cotidiano com a saúde, o bem-estar e o prazer do corpo. Uma “deplorável consequência” disto é que as pessoas passam “a não tomar as coisas mais próximas, como alimentação, moradia, vestuário, relacionamentos, por objeto de reflexão e reorganização contínua, desassombrada e geral, mas sim a afastar delas a seriedade intelectual e artística, pois aplicar-se a elas é tido por degradante” (#5, pg. 165).

A exortação zaratustriana à que permaneçamos “fiéis à Terra” é prefigurada em vários aforismos da obra nietzschiana anteriores a Assim Falou Zaratustra, nos quais Nietzsche sugere que a existência humana seria bem mais venturosa caso pudéssemos superar estas doutrinas que nos conduzem a menosprezar ou depreciar aquilo que a tradição judaico-cristã rotulará como “vida mundana”:

“Ser insciente e não ter olhos agudos para as coisas mínimas e mais cotidianas – eis o que torna a Terra um ‘campo do infortúnio’ para tantos. Não se diga que aí a causa é a desrazão humana – há razão bastante e mais que bastante, isso sim, mas ela é mal direcionada e artificialmente afastada dessas coisas pequenas e mais próximas. Sacerdotes e professores, e a sublime ânsia de domínio dos idealistas de toda espécie, inculcam já na criança que o que importa é algo bem diferente: a salvação da alma, o serviço do Estado, a promoção da ciência, ou reputação e propriedades, como meios de prestar serviço à humanidade, enquanto seria algo desprezível ou indiferente a necessidade do indivíduo, seus grandes e pequenos requisitos nas 24 horas do dia.” (#6, p. 166)

Neste contexto, Nietzsche elogia Epicuro por uma “maravilhosa percepção, ainda hoje tão rara, de que não é absolutamente necessário resolver as questões teóricas derradeiras e extremas para tranquilizar o coração.” (#7, pg. 167) Em contraste com a super-valorização do teórico que encontramos em Sócrates, o epicurismo aparece mais como uma doutrina do savoir-vivre, uma ética prática vista como caminho para a beatitude e a ataraxia. Como Lucrécio irá celebrar tantas vezes em seu poema Da Natureza, clássico na história da filosofia epicurista, Epicuro queria livrar a humanidade do temor aos deuses e de todos os malefícios causados pelas superstições.

Como lembra Nietzsche, “bastava-lhe dizer, àqueles angustiados pelo temor dos deuses: ‘Se existem deuses, eles não se ocupam de nós.’” (#7, pg. 167). Ou seja: Epicuro, ao invés de afirmar peremptoriamente que os deuses não existem, atitude que poderia ser considerada dogmática, apenas afirma que eles “não se ocupam de nós”, que são indiferentes aos destinos humanos, que não realizam intervenções nem milagres. Isto permanecerá para Nietzsche uma espécie de paradigma do “humor do ateu puro”, aquele que diz: ‘Que me importam os deuses! Que o Diabo os carregue!” (idem)

Se Nietzsche é epicurista em sua recusa da ideia de um “deus moral”, que se ocupe de nós, que esteja vigiando-nos com olhar de juiz e fazendo as contas dos merecimentos para decidir se merecemos a salvação ou a danação eterna, isto acarreta uma valorização daquilo que havia sido depreciado pelo sujeito de fé: justamente o mais próximo do chão, o mais rente à terra, o mais próximo de nós.

A superação da religião, da metafísica, do idealismo, acarreta um retorno à terra e ao corpo: “Temos que novamente nos tornar bons vizinhos das coisas mais próximas e não menosprezá-las como até agora fizemos, erguendo o olhar para nuvens e monstros noturnos…” (#16, p. 174). Precisamos desaprender aquilo que aprendemos com os “desprezadores do tempo presente, das coisas vizinhas, da vida e de si mesmos” e nos livrar de qualquer resquício de “herança por esse veneno do desprezo pelo que é mais próximo.” (idem)

Nietzsche dá expressão quase idílica e romântica a este “amor pelo mais próximo” quando escreve, em O Viajante e sua Sombra, algo que ajuda-nos a compreender a noção de “fidelidade à terra” e a parábola das três transmutações (o camelo, o leão e a criança) presentes no poema nietzschiano Zaratustra: “Deve-se estar ainda tão próximo às flores, relvas e borboletas como as crianças, que não são muito mais altas que elas.” (Andarilho e sua Sombra, #51).

Eduardo Carli de Moraes,

Goiânia, Setembro de 2013.

Contato: educmoraes@hotmail.com

Publicado em: 18/09/13

De autoria: Eduardo Carli de Moraes educarlidemoraes