Gênios anônimos do rock britânico: 6 bandas injustamente subestimadas que vale a pena descobrir

por Eduardo Carli de Moraes

Apesar do aparente paradoxo do “gênio anônimo” – afinal, a genialidade não deveria tornar alguém célebre? -, é possível conjugar o excepcional brilhantismo em um certo campo de atuação e um relativo anonimato caso a obra genial seja desconhecida de seus contemporâneos, ou mesmo ignorada pela posteridade. Nem todo gênio goza de fama em sua época e muitos deles “nascem póstumos”, para brincar com uma expressão que Nietzsche utilizava para referir a si mesmo.

Neste artigo, queremos trabalhar com o paradoxo do gênio anônimo através de uma viagem pelo rock britânico que “escove a História a contrapelo”, como propunha Benjamin: não pelo viés dos grupos mega-reconhecidos, dos super-sucessos, dos estouros-de-vendas, do que foi pro top of the pops, mas sim com ênfase nas carreiras dos que foram sub-ouvidos, dos que pouco repercutiram ainda que tenham criado obras de mérito artístico-cultural duradouro.

Em suma: há muito mais do que Beatles, Stones, The Who, Kinks e Bowie no panteão dos roqueiros nascidos no celeiro tão prolífico do United Kingdom (que inclui não apenas a Inglaterra, mas também a Escócia, o País de Gales e a Irlanda). Aqui, ao explorarmos também um lado mais escondido do britpop, buscamos revelar que aquele revival dos anos 1990 não é mera sombra do esplendor do rock de outrora, e que a explosão mainstream de Oasis, Blur, Verve, Supergrass, Primal Scream, Pulp, Coldplay, dentre outras bandas, esconde toda uma fervilhância underground que aqui queremos representar em 6 exemplos geniais que visamos aqui resgatar do esquecimento, em prol de seu maior reconhecimento:

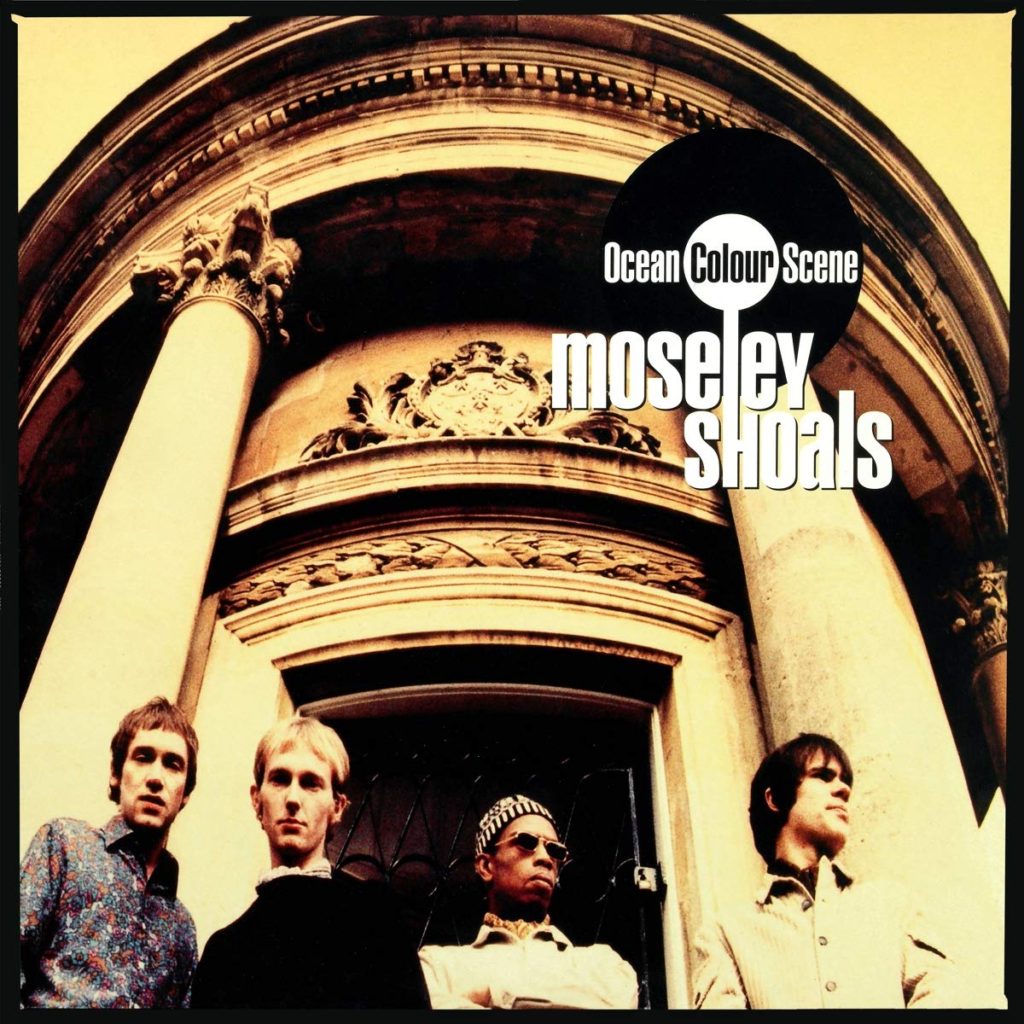

OCEAN COLOUR SCENE

No Brasil, esta bandaça é amplamente desconhecida do grande público: não obstante, o Ocean Colour Scene é a autora de uma discografia que já contabiliza 10 discos lançados e realizou uma ruidosa e multi-facetada obra-prima com Moseley Shoals (1996), mostrando que o tal do britpop podia incorporar elementos do grunge, soando como uma bem dosada mistura de Oasis com Screaming Trees. Abrindo com o luxo sônico arrebatador de “The Riverboat Song”, a banda nos convida a embarcar num barco elétrico que flui por fascinantes paisagens:

O clipe (com mais de 3 milhões de acessos) e a letra são ambos primorosos, um excelente cartão de visita para a descoberta dos outros mundos desvelados pela obra da banda: em “Lining Your Pockets”, por exemplo, é incrível descobrir que um linguajar econômico pode soar bem em uma power-balada comovente e que fala sobre “salário justo”. O eu-lírico está caçando moedinhas no bolso, em busca duns trocados, e pensando em tudo aquilo que deu sem receber reasonable pay (pagamento razoável). Mas esta não é uma panfletária canção sobre a luta de classes e o mal quinhão do proletariado, mas sim uma espécie de blues-rock cantado com colossal competência vocal, equiparável à de McCartney, por Simon Fownler, o frontman do O.C.S.

Este cantor formidável também é capaz de forçar a voz até atingir uma estridência que remete também a grandes cantores grunge (Vedder, Cobain, Cornell, Lanegan etc.), e o Ocean Colour Scene também excele na maestria com que psicodeliza seu britpop de alta potência elétrica e diversidade eclética. É difícil compreender porquê um álbum tão maravilhoso quanto Moseley Shoals não é considerado como um magnum opus que rivaliza com os melhores discos do Oasis, do Blur e do Verve.

KULA SHAKER

Outros gênios Iinjustamente obscurecidos do rock britânico, os londrinos do Kula Shaker, em duas décadas de atividades (1996 a 2016), fizeram sonzeiras esplendorosas, tecnicamente perfeitas, repletas de feeling, e que se destacam pelas pontes interessantes entre o rock mainstream inglês e o Oriente: se Ocean Colour Scene cria uma maravilhosa alquimia entre o britpop e o grunge, criando pontes sobre o Atlântico e conectando-se com a cena de Seattle, o Kula Shaker desejou orientalizar sua psicodelia elétrica.

É claro que George Harrison já havia feito muito pela causa em discaços como All Things Must Pass, e que os próprios Beatles deram um salto quântico de sonoridade ao incluírem vertentes musicais à la Ravi Shankar a suas músicas, gerando excêntricas pérolas como “Within You Without You”, “Love You To” ou “Tomorrow Never Knows”. O Kula Shaker seguiu nestas pegadas de passos que rumavam para o Oriente, somando psicodelia Beatle com um apego ao mantra e às escalas indianas, gerando uma obra sui gêneris no rock contemporâneo, tal como se manifesta em músicas como “Govinda”.

Eis uma banda capaz de quebrar tudo num hard-rock que às vezes bordeja o stoner, e que é tão classudo quanto The Faces ou Deep Purple (de quem gravaram fenomenalmente “Hush”). A novidade consiste na inovadora hibridização deste som pesadão, denso e coeso com mantras e vibes nirvânicas. Digo, com isto, que a banda parece ter um ímpeto búdico de buscar a “Iluminação” através da música-meditação que fazem, mas também digo que conectam-se, por estranhas vias, ao Nirvana. O Kula Shaker também sabe ser uma banda revoltada, extremadamente exaltado, como ocorre em “Grateful When You’re Dead”, que dirige indignação ao alvo do petardo dizendo-lhe que “vamos agradecer quando você estiver morto” (uma boa canção para dedicar a qualquer tirano fascista).

DELGADOS

O Radiohead, com The Bends, Ok Computer, Kid A, Amnesiac, ascendeu como um foguete em meados dos anos 1990 para marcar-se na história como a banda mais genial de sua geração, e nesta consagração acabou roubando também os holofotes – estes que deixaram de iluminar devidamente outra obra geniosa, a discografia sublime do grupo escocês The Delgados. Junto com o Mogwai e o Belle & Sebastian, a banda esteve no epicentro de uma onda de rock alternativo e experimental da Escócia, elogiada pelo crítico da AllMusic nestes termos: “Their own recordings rank among the most sublime pop experiences in recent memory, blossoming from the lo-fi simplicity of their earliest work to an increasingly ambitious palette defined by achingly beautiful melodies, soaring string arrangements, and intricate waltztime rhythms”

Fundada em Glasgow, em 1994, a banda – que foi uma das prediletas do radialista John Peel – trazia duas vozes à frente: a de Emma Pollock, hoje em carreira solo que já rendeu discos magistrais, e a de Alun Woodward, cuja voz e estilo evocam a delicadeza que marca os conterrâneos do Belle & Sebastian. Foram cinco álbuns lançados entre 1997 e 2004, todos dignos de escuta atenta, mas destaco aqui The Great Eastern (2000), um álbum que demonstrou a evolução da banda em relação a um álbum anterior que já impressionava, Peloton.

Produzido pelo mesmo David Fridmann que ajudou a forjar a obra-prima The Soft Bulletin dos Flaming Lips, The Great Eastern “was among the year’s most brilliant albums, a majestic and richly textured masterpiece light years removed from the ragged noise-pop of their earliest outings.” (AMG) Ainda que os álbuns seguintes, Hate e Universal Audio, sejam também belíssimos, excelentemente produzidos, e repletos de belas composições, é The Great Eastern o álbum que melhor candidata os Delgados ao posto aqui reivindicado de gênios anônimos do rock contemporâneo made in the UK.

TEENAGE FANCLUB

O longevo quarteto escocês fez, a partir dos anos 1990, algumas das maiores obras-primas do rock melódico – aquilo que os ouvintes dos anos 60 descobriram ouvindo Help!, Rubber Soul, Sgt. Peppers ou Pet Sounds, pudemos descobrir nos 90 ouvindo Grand Prix, Bandwagonesque e Songs From Northern Britain: a banda pop-rock perfeita. Com tudo redondinho e impecável, sem uma nota fora de lugar, sem uma sujeirinha ou fedôzinho pra incomodar: música praticamente impossível de não curtir de cara, sem pensamento, sem juízo, na simpatia mais espontânea possível.

Os caras foram pescar nos anos 60 e 70 as maiores inspirações para o seu power-pop guitarrento e doce, erguendo, em plena década de 90, um monumento estupendo em homenagem aos seus heróis do passado: principalmente os Quatro Bês Fundamentais (Beatles, Beach Boys, Big Star e Byrds), mas também Neil Young, Gram Parsons, Badfinger, entre outros. O nome da banda já entregava: o Fã-Clube Adolescente compunha melodias grudentas em adoração ao pop-perfeito do passado, com nenhuma intenção “revolucionária” ou “vanguardista”. E confesso que por vezes eu chegava a pensar que o que eles fizeram, muito mais do que somente um ato de adoração a grandes bandas antigas, era… superação.

O TFC permanece ainda hoje como a principal referência do revival do Power Pop nos anos 90, e é banda ainda insuperada por tantas outras bandas que tentaram fazer o mesmo – como Posies, Matthew Sweet, Cosmic Rough Riders, Shins, Sloan, Ash, Brendan Benson…. E permanece o mistério: como é possível que o Teenage Fanclub, essa banda tão irresistível, não tenha vendido milhões de cópias e se mantenha ainda hoje como uma banda cult de baixas vendagens?

Grand Prix, segundo a opinião quase unânime dos fãs, é a obra-prima – se bem que haja quem prefira o lado mais “sujo” dum Bandwagonesque ou Thirteen, discos com um peso maior nas guitarras distorcidas, ou os discos mais “fofos” e baladeiros que virão depois, como Songs From Northern Britain e Howdy!.

Mas Grand Prix, com sua produção cristalina, com suas guitarras menos feedbackadas e microfonadas, com seus vocais perfeitamente harmoniosos, com seu trabalho de equipe muito bem coordenado, é onde está reunida toda a verve dos Teenages. Um disco um tanto “humilde”, sem dúvida, que não quer salvar o mundo, fazer espetáculo, revolucionar o rock ou instaurar uma nova vanguarda – e retrô, também, e sem nenhuma grande ousadia… Mas eu não vejo como reclamar de um disco desses: inspiradérrimo, apaixonado, sincero, borbulhante de vida e de sentimento.

E as letras, que muito crítico sério considera o ponto mais fraco do Teenage Fanclub, podem mesmo parecer um amontoado de clichês românticos: à primeira vista, os escoceses não trouxeram nada de extremamente original ao formato, usado e re-usado e tre-usado, da canção de amor. Mas nunca me importei muito com isso. Tudo parecia sincero, e era o que importava. E eu me lembro bem o quanto os caras do Teenage Fanclub conseguiam, por vezes, expressar exatamente o que eu tava sentindo: decepção por não conseguir concretizar certos platonismos (“It gives me pain when I think of you / And the things together we’ll never do…”); cansaço e melancolia derrotista (“You’re tired, and you’re broken / Your true feelings remain unspoken / You couldn’t hide behind your name”…); sonhos amorosos bobalhões (“Just someting simple and unaffacted / We’re getting closer than we expected…”); sem falar nas frases aparentemente bobocamente românticas, mas que, num tinha jeito, eu gostava (“Love is easy to define / Mine is yours and yours is mine / Through the pain, through the pain…”).

SUPER FURRY ANIMALS (1996 – 2009)

De todas as bandas aqui celebradas, a única que tive a experiência de testemunhar ao vivo foi o Super Furry Animals. Foi um dos shows mais impressionantes que eu já vi na vida e fundiu minha cuca bem mais do que a principal razão que me fizera viajar de Bauru até o Rio de Janeiro de van para o primeiro TIM Festival no MAM/RJ – os White Stripes.

Naquela noite, além de dividirem o palco com Jack e Meg White, estiveram acompanhados pela exuberância e saxyness do The Rapture, à época uma das bandas mais comentadas da cena de Nova York sacudida pelos Strokes. Oriundos do País de Gales (Wales) e tendo à frente Gruff Rhys, a banda marcou-se para sempre na minha memória como um circo psicodélico-lúdico com alta capacidade de tornar ébrio qualquer ser que se entregue minimamente a esta arte alucinógena. Aquela música foi uma droga melhor que qualquer outra que eu tenha tomado naquela noite repleta de fascínio e de certas amnésias.

Os críticos podem até preferir outros álbuns, mas eu me apaixonei pelos Super Furry Animals com Guerrilla. “Do Or Die” soava como alguma nova espécie de nerdice punk, algo a ver com Devo e B52’s, mas com algo daquele estrondo que aprendi a associar com o Radio Birdman ou os Sonics. Mas eles logo “pulavam” para outra sonoridade, muito mais solar, que reverenciava Beach Boys e prenunciava o Beulah – esta bandaça, também subestimada, que se tornaria mestra em explorar o tipo de vibe que o S.F.A. explorava em canções como “Northern Lites”.

Altamente irreverente, somando ímpetos retrô com experimentações futuristas, o Super Furry Animals é um coletivo mestre em realizar ecletismos soarem coesos. Do cenário de Wales, de onde também emergiram o Catatonia e o Gorky’s Zygotic Minci, foram uma bandas mais longevas e prolíficas, com 10 álbuns de estúdio lançados entre 2006 e 2019, com destaque para a trinca de álbuns geniais com os quais marcaram para sempre o rock inglês noventista: Fuzzy Logic (1996), Radiator (1997) e Guerrilla (1999). Sobre os palcos, poucas bandas no mundo foram mais policromáticas, divertidas e acachapantes quanto o Super Furry Animals, neste aspecto assemelhada à espetacular lisergia do espetáculo ao vivo dos Flaming Lips.

SKUNK ANANSIE

Representando uma inovadora fusão entre o britpop e afropunk, o Skunk Anansie foi uma das poucas bandas inglesas que afrofuturizou os rumos do rock inglês, cometendo obras de impacto e durável valor estético como Post Orgasmic Chill (1999).

No livro 1.001 Discos Para Ouvir Antes de Morrer, conta-se que “após 2 álbuns bem acolhidos na gravadora indie One Little Indian, a estréia do Skunk Anansie numa grande gravadora era aguardada com expectativa para ver se o grupo conseguia chegar ao topo. A Virgin forneceu o dinheiro necessário para que a banda pudesse gravar o seu esperado terceiro álbum nos estúdios Bearsville e Clinton, em Nova Yorke. Mas, apesar de uma destacada aparição no festival Glastonbury em 1999, não foi o ano que todos esperavam para a banda. A vocalista Skin, de cabeça rapada e tiradas destemidas, tinha-se convertido na porta-voz do mais radical feminismo negro na Grã-Bretanha; um tema como “Charlie Big Potato” investe contra a egocêntrica hierarquia masculina e marca o tom do álbum. A revista Q definiu-o como “guerra sônica alimentada por auto-falantes”.

Mas a banda acostumou-se a tocar os extremos do céu e do inferno e mostrou-se igualmente eficaz em temas mais calmos, substituindo a fúria política pela reflexão e contemplação. A emotiva voz de Skin acompanha épicos arranjos de cordas nas faixas “You’ll Follow me Down?” e “Lately”, enquanto “Secretly” é uma resposta apaixonada à infidelidade. Com Post Orgasmic Chill a banda alargou o seu som e assimilou novas influências, como o drum and bass, estabelecendo de forma definitiva o grupo no panorama do indie-rock. A rudeza de álbuns anteriores ficou pra trás, emergindo a sua vulnerabilidade e força bruta, em partes iguais, com grande sutileza. Post Orgasmic Chill permanece como uma afirmação triunfante que merece uma vênia.”

Entre 1995 e 2018, foram 9 álbuns de estúdio lançados, consolidando esta instituição alternativa londrina como singularíssima em sua capacidade de articular os sons do rock pauleira, as vibes mais smooth do soul e do r&B, com a pertinente e necessária explosividade de Skin, encarnação poderosa da “Black feminist rage” – a fúria feminista negra. Infelizmente pouco conhecida em terra brasilis, a música do Skunk Anansie foi definida pela sua vocalista como “clit-rock – an amalgam of heavy metal and Black feminist rage”. É o Rage Against The Machine para quem curte Audre Lorde e bell hooks. É também um som altamente recomendado pra quem gosta de Janelle Monáe, de Garbage e de vertentes mais metalizadas do riot grrrl.

LEIA TAMBÉM:

Pitchfork escolhe os 50 melhores álbuns do britpop (a imagem que abre este post foi extraída de lá)

Publicado em: 20/05/22

De autoria: Eduardo Carli de Moraes