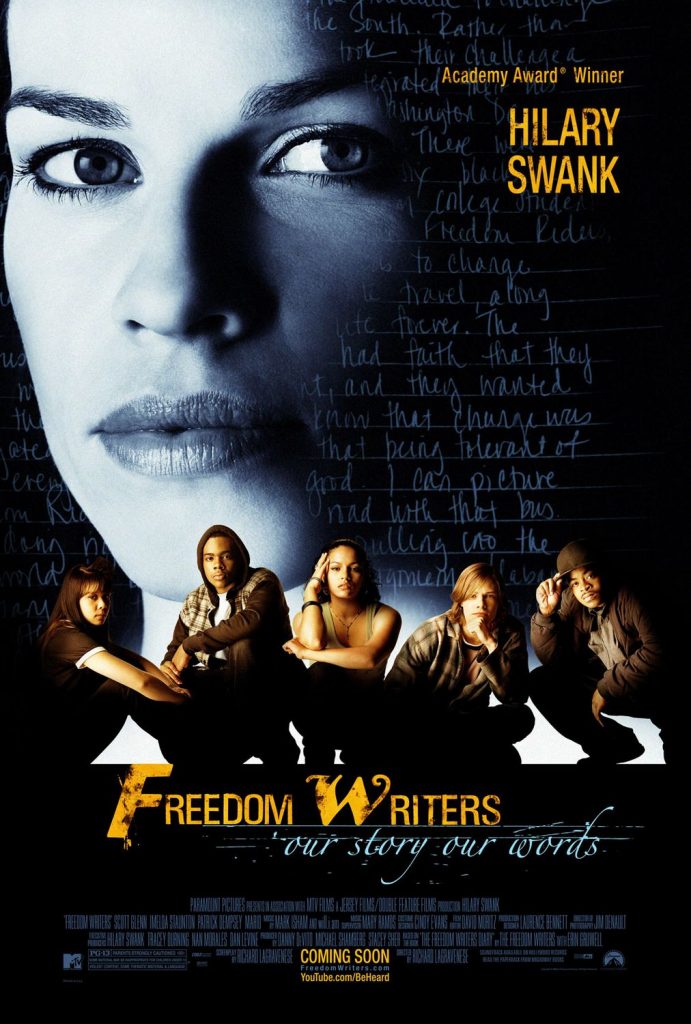

FREEDOM WRITERS – Escritores da Liberdade (2007)

Os riots de Los Angeles, em 1992, explodem na telona nos primeiros minutos deste filme sobre o empoderamento de vozes subalternas que enfim ganham direito à expressão. À semelhança das Spike Lee joints, esta produção da MTV, lançada em 2007, começa numa vibe documental e busca imergir o espectador em um microcosmo da “Cidade dos Anjos” (“They say this is the City of Angels / All I see is dead wings”, cantava Brody Dalle em uma linda canção dos Distillers). De fato, não há nada de angelical no contexto escolar que será encarado pela novata professora de literatura, Erin Gruwell (interpretada pela duas vezes vencedora do Oscar de Melhor Atriz, Hilary Swank, a mesma de Meninos Não Choram e Menina de Ouro).

Com direção de Richard LaGravenese, Freedom Writers é baseado em fatos reais: conta a história das proezas da professora Gruwell com seus estudantes, sobretudo a publicação de um livro que agrega as vivências dos estudantes. Deste modo, o filme é um manifesto sobre os poderes redentores da escrita e um chamado para a democratização da publicação de memórias e auto-biografias em que as parcelas oprimidas da população levantam alto a voz e demandam reconhecimento por suas vivências. Tudo isso envolvido pela conjuntura californiana hiperviolenta: os estudantes estão mergulhados num contexto de violência entre gangues, rodeados por tragédias motivadas pelo doentio armamentismo que domina a sociedade armada até os dentes dos EUA – uma trigger happy nation sempre na iminência de chorar mais um school shooting.

O filme tem suas similaridades com outras obras que se dedicam a fazer a crônica das dificuldades que um educador enfrenta no trato com adolescentes rebeldes e indisciplinados – algo que marca também Entre os Muros da Escola, O Substituto, Blackboard Jungle, Dangerous Minds, Tudo Que Aprendemos Juntos etc. O charme próprio de Freedom Writers está numa abordagem da questão étnico-racial que rompe com binarismos: não se trata de apenas descrever conflitos entre a supremacia branca e os afroamericanos oprimidos, pois o filme também põe em cena os latinos (hispânicos) e os orientais. A turma é multi-étnica e repleta de conflitos motivados por preconceitos variados e farpas trocadas entre os diferentes – eles estão dispersos e desunidos, e a professora será uma espécie de agente de coesão social e de empoderamento expressivo.

Ela conquista a turma levando a sério as letras de rap – decide escrever na lousa versos de Tupac Shakur para debater rimas internas na escrita literária – e fazendo piadinhas sobre Homero (“talvez ele fosse careca como Homer Simpson“). Para instigá-los à leitura, decide trabalhar com o Diário de Anne Frank, tentando sensibilizá-los para a compreensão do Holocausto (uma enquete prévia havia revelado que quase nenhum estudante sabia do que se tratava!). Em uma das cenas mais comoventes do filme, a professora nota que os alunos estão passando uma folha de caderno que contêm uma caricatura maldosa dirigida ao aluno Jamal, representado como um negro beiçudo e feio. Este bullying serve de ensejo para a professora Gruwell dê um sermão sobre como os nazistas divulgavam na imprensa caricaturas maldosos dos judeus – ilustrações desumanizantes que serviram de antesala ao genocídio.

Ao entrarem em contato com as confissões de Anne Frank – muitos deles não haviam recebido o spoiler de que a mocinha morre no final… -, os estudantes se emocionam e indignam com as políticas de segregação anti-semita impostas pelo III Reich. Envolvem-se tão profundamente com o caso que decidem convidar para um evento na escola a senhora holandesa que ofereceu refúgio à família Frank.

No cotidiano escolar, a professa Gruwell inventa dispositivos que instigam não só a participação dos estudantes, de corpo inteiro e não só através da fala – como no Jogo da Linha, em que os alunos devem responder às questões colocadas pela educadora andando em direção à linha (“sim”) ou permanecendo parados perto da parede (“não”). O que é notável neste experimento pedagógico é que a linha demarcada no chão poderia ser o símbolo de segregação mas acaba sendo um fator de união. Sobretudo pois o experimento é organizado de modo a obrigar os que respondem “sim” a se encontrarem, face a face, diante da linha que, ao invés de separá-los, agora os reúne. Inclusive no luto por todos os que perderam suas vidas para a violência sectária.

Um aspecto questionável do filme, porém, consiste na omissão da obra em relação à discussão sobre educação pública vs educação privada. Digo isto pois em várias cenas a professora Grunwell é mostrada desembolsando dinheiro de seu próprio salário para comprar cadernos e livros para seus estudantes. Ela vai atrás de equipar com mais de 30 computadores pessoais uma das salas da escola, em uma época (1994) em que os PCs não eram tão acessíveis como hoje, e parece fazê-lo através de uma parceria público-privada que o filme não questiona. Os eventos organizados por Gruwell – como o Toast for Change, por exemplo – possuem também um caráter de “empreendedorismo”, uma espécie de feira de variedades onde os alunos são convidados a se tornarem fundraisers. Faltou à obra levar o espectador a refletir sobre a possibilidade de massificação de um modelo de empoderamento expressivo dos oprimidos sem a forte presença de um poder público que invista em educação gratuita e de qualidade.

A construção da figura “heróica” de Gruwell, que a interpretação magistral de Swank contribui para consolidar, acaba deixando de lado um questionamento sobre o quão rara é esta atitude de tão profundo investimento da educadora no processo educativo. Na verdade, não podemos depender das ações heróicas de indivíduos isolados, por mais virtuosos e dispostos ao auto-sacrifício que sejam. É preciso políticas públicas que incentivem e financiem a publicação de obras literárias, cinematográficas, musicais e gráficas que nasçam dentro das escolas e que se destinem a iluminar toda a sociedade sobre as vivências dos subalternos em busca de reconhecimento e voz.

De todo modo, Freedom Writers é um belo filme, que merece ser visto por todos e também debatido nas escolas e universidades. Certamente, é o tipo de filme que a extrema-direita trolladora irá acusar de ser demasiado “politicamente correto”, uma vez que afirma não só a necessidade mas a beleza de uma convivência fecunda entre pessoas de diferentes backgrounds, apontando para uma certa utopia realizável: o convívio dialógico, não-violento, expressivo, repleto de expressão e escuta, entre sujeitos que se reconhecem partícipes de uma comunidade multi-étnica.

Seu happy ending, quando os estudantes celebram o fato de que a querida professora Gruwell continuará dando aulas para eles nos próximos anos, após uma batalha desta com as restrições e normas institucionais, esconde uma realidade nada feliz: uma insatisfação crônica dos estudantes com aqueles professores, que são maioria, incapazes de conexão emotiva com os estudantes, arrogantemente colocados na posição de “transmissores” de um saber que tentam depositar na passividade de alunos vistos como contas bancárias onde fazer depósitos de informação. É por isso que, guardadas as devidas proporções e os devidos abismos que separam a realidade brasileira da estadunidense, Freedom Writers também é propício para uma discussão sobre a Pedagogia do Oprimido e em especial sobre as estratégias e táticas concretas que podemos inventar para que oprimidos se empoderem, subalternos falem e escravocratas-supremacistas se calem e cedam lugar, no palco da História, àqueles que foram, por tempo demais, silenciados e enjaulados. A aposta de Gruwell é a aposta de todo educador anti-armamentista e que recusa o clamor fascista pelas armas e pelo morticínio: the pen is mightier than the sword.

Eduardo Carli de Moraes

A Casa de Vidro

Goiânia, 22/06/2020

VEJA TAMBÉM:

Publicado em: 22/06/20

De autoria: Eduardo Carli de Moraes educarlidemoraes