No filme “Kursk”, a tragédia submarina filmada por Thomas Vinterberg ilustra o conceito existencialista de “situação-limite” (Karl Jaspers)

“No one has forever… but I wanted more.”

Uma das frases na última carta antes da morte

escrita por um marinheiro no Kursk

A ninguém é concedida a eternidade. Esta verdade que soa banal – ou seja, o fato que qualquer um de nós é mortal e nunca ninguém terá um tempo infinito para viver – é diferencialmente apreendida em vários pontos do nosso fluxo de vida.

Na infância e primeira juventude, podemos ter a ilusão da imortalidade advinda da falta de experiência da morte alheia ou de vivência prévia de ameaça grave contra nossa vida própria. Mas é só um cachorro ser atropelado e morrer diante dos olhos da criança, ou o jovem ter que acompanhar a agonia senil de uma avó ou um bisavô, para que comece a raiar – frequentemente de forma traumática – a consciência da mortalidade.

Baseado no livro A Time To Die, de Robert Moore, e roteirizado por Robert Rodat (o mesmo de O Resgate do Soldado Ryan), o novo filme de Vinterberg tranforma o submarino naufragado Kursk numa espécie de palco trágico para encenar a Situação-limite daqueles marinheiros.

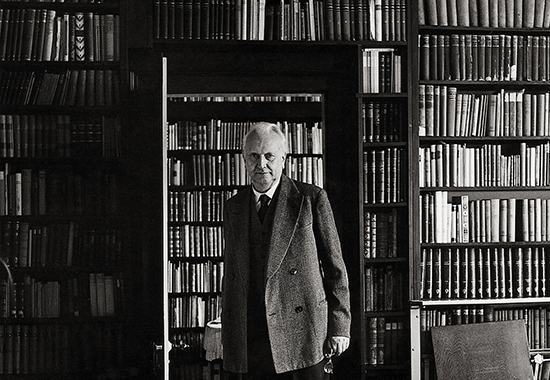

Situações-limite, segundo o filósofo alemão Karl Jaspers (1883 – 1969), são como “paredes com as quais nos deparamos, uma parede em que batemos e fracassamos.” (JASPERS, 1932, vol. 2, pg. 178) Situação-limite é aquela que o filme se interessa em capturar, através de uma narrativa fílmica potente e impiedosa: obrigados a encarar o fracasso, batendo os crânios contra as paredes da necessidade, sentindo na língua o sabor amargo da morte precoce, eles estão levados aos limites da condição humana e aos confins extremos do nosso sofrimento.

Confinados no fundo do mar, tremendo com o frio do Ártico, rodeados pela água que avança por todos os lados a ponto de molhar até os ossos, contemplam na cara o corte da foice iminente. A monstra invisível já afia suas lâminas para terminar de ceifar todas aquelas vidas naufragadas no nada.

Filósofo Karl Jaspers no seu lar em Basel, 1956

Em “Kursk”, filme que desembarcou nos cinemas do Brasil no início de 2020, aparentemente Vinterberg aderiu ao gênero do filme-catástrofe – já repleto de blockbusters sobre tragédias marítimas. Mas seu tom é muito mais próximo a do o clássico esplendoso Moby Dick, em que John Huston adaptou, na companhia de Ray Bradbury, o romance épico de Herman Melville em um dos grandes filmes da história da sétima arte.

Em Kursk, não há baleia em guerra contra Ahab, causando muitos rolês cheios de desventuras e que trituram toda a tripulação do Pequod, mas há sim a batalha humana contra “monstros de nossa própria criação” (como cantava Renato Russo em “Será” da Legião). Estes monstros que criamos – os submarinos bélicos lotados de torpedos e movidos a energia nuclear, por exemplo, e que podem acabar nos devorando.

Kursk é uma espécie de Titanic de teor existencialista, em que o complexo afetivo Vinterberguiano é radicalmente distinto daquele que anima o filme – melodramático e grandiloquente – do papa-bilheterias James Cameron. O filme de VInterberg se baseia em fatos reais: a catástrofe no submarino nuclear russo Kursk, em 2000, no mar de Barents, ao norte da Noruega, com 118 mortos. O submarino tinha sido batizado em homenagem a uma batalha épica da 2ª Guerra Mundial entre alemães e soviéticos.

Esse evento histórico que o filme evoca serve como ocasião para que uma poderosa narrativa fílmica nos leve a acompanhar a agonia claustrofóbica de marinheiros colocados diante da iminência da morte: “No one has forever, but I wanted more”, escreve o protagonista à sua esposa em sua carta de despedida. Um clima de Eclesiastes pulsa nesta frase que faz lembrar ditos como “ninguém é senhor do dia da própria morte, e nessa guerra não há trégua.”

Bíblia (Eclesiastes, 8-8) Este “eu queria mais” também é prova de que o conatus pulsa mesmo em meio à agonia. Uma sabedoria que só ensinam as situações-limite?

O que é extremamente interessante nesta situação-limite em que o filme nos imerge é uma espécie de proliferação social da angústia extrema daqueles sobreviventes que no submarino, esperam por resgate enquanto agem desesperadamente para se manterem vivos. A angústia prolifera, é evidente, sobretudo sobre os parentes, que na cidade portuária preocupam-se desde as vísceras com os destinos de seus pais, de seus maridos, de seus irmãos, de seus primos. A angústia também prolifera para a hierarquia de comando da Marinha, obrigada, pela situação-limite, a tomar decisões urgentes.

O filme pode ser estudado em faculdades e cursos de relações internacionais pelo retrato realista que faz das dificultosas relações entre os russos e os britânicos – estes, com equipamento de resgate mais avançado, poderiam ter salvado a parcela dos marinheiros que sobreviveram à explosão. Não é nada louvável o retrato que se faz das autoridades russas, que teriam perdido o kairós (o momento propício) em que suas decisões poderiam ter salvado vidas, e isto em decorrência de uma reticência em admitir o despreparo tecnológico para lidar com aquela emergência.

No entanto, creio que é preciso ter uma boa dose de desconfiança em relação à crítica cinematográfica que instrumentaliza o filme para tacar pedras nos russos, ignorando os aspectos de tragicidade que esta situação-limite envolve. Isabela Boskov, da revista Veja, em uma resenha tão rasa que ocupa apenas um parágrafo, apedreja os russos com esta frase peremptória:

“Quase uma década após o fim da União Soviética, a Rússia demonstrou de maneira cruel que não perdera os velhos vícios do sigilo e da indiferença: em 12 de agosto de 2000, quando o supersubmarino nuclear Kursk sofreu uma explosão e afundou no Mar de Barents, o governo preferiu proteger seus segredos militares a dar uma chance real de resgate aos sobreviventes aprisionados na embarcação.” (BOSCOV, Veja, 2020)

O comentário de Boscov comete uma injustiça elementar: atribui à “Rússia” um equívoco de agentes públicos da Marinha deste país, num caso de generalização em que o tom condenatório parece querer abarcar todo um país (“a Rússia demonstrou de maneira cruel que não perdera os velhos vícios do sigilo e da indiferença”). Não se confunde o Estado e a população de um território; não se taca pedras na Rússia como um todo, quando os culpabilizáveis por decisões errôneas são funcionários públicos de uma entre centenas de outras instituições públicas deste Estado-nação.

O próprio filme é repleto de tensões entre os familiares dos marinheiros do Kursk e as autoridades militares e políticas responsáveis pela gestão da crise, mostrando que, se houve negligência ou indiferença pela vida humana, com os segredos de Estado sendo colocados acima da abertura imediata à colaboração internacional que poderia ter salvado algumas vidas, de modo algum se pode atribuir à “crueldade russa” (como faz Boscov em sua frase desastrada). A crueldade, caso fosse atribuída a alguns personagens, que se mostraram um tanto frios e indiferentes diante dos horríveis momentos de agonia dos marinheiros, incapazes de se colocarem na pele dos que estavam confinados naquela submarina infernaria, poderia até ser um juízo moral defensável. O que não é defensável é a atitude de Veja de veicular a ideia, em manchete sensacionalista, de que o filme fala sobre “a crueldade dos russos em meio a uma tragédia”.

É o tipo de resenha que, além de não contribuir em nada para uma apreciação mais aprofundada e nuançada da obra-de-arte, como é uma das funções do crítico, presta à produção encabeçada por Vinterberg o desserviço de atribuir a ele um intento difamatório contra toda a Rússia que não está no cineasta, mas sim na articulista da revista.

Fotografia do submarino russo Kursk – O Globo

Para explicar mais a fundo o que quero dizer, sublinho que uma das melhores cenas do filme é aquela em que o menino, após o funeral de seu pai, tem a mão a ele estendida por uma alta autoridade de hierarquia da Marinha (interpretado por Max Von Sydow) e recusa o cumprimento. Este russinho, recusando a vênia a este russão, já é prova inconteste da falácia absurda da generalização realizada por Boskov. Trata-se de um ato de desobediência civil que logo prolifera e é imitado por todos os outros órfãos que se perfilavam, no enterro de seus entes queridos, para receber os pêsames da parte daquele oficial que tinha fracassado em resgatá-los e trazê-los de volta com vida.

Lembrei-me na hora de uma das melhores cenas de The Handmaid’s Tale, episódio 10 da primeira temporada, em que a desobediência civil também é ilustrada quando as mulheres recusam-se a apedrejar uma outra mulher, a mando da mandona xerifa Tia Lydia. Pequenos gestos, grandes significados.

[youtube id=https://www.youtube.com/watch?v=662Nrt_23Yk]

Além do significativo gesto de desobediência civil que o menino realiza diante do velho comandante, demonstrando uma revolta silenciosa diante da instituição que fracassou em salvar vidas resgatáveis naquela difícil situação-limite, o filme também dá o que pensar sobre o tema do sacrifício. Pouco depois da explosão, temos o exemplo de marinheiros dispostos a sacrificar seus últimos alentos e derramar suas últimas gotas de suor para evitar o que se chama, no filme, de “uma nova Chernobyl”. O filme de Vinterberg nos convida a pensar numa certa formação prévia que gerou nos marinheiros uma atitude de aceitação do sacrifício por um bem maior, ou pelo menos pela evitação de um mal pior.

Em situações-limite, o apego tradicional do indivíduo por sua existência pode ser transcendido por um ímpeto de utilização produtiva de uma vida em iminência de acabar em prol do bem-estar de outros. Ou seja, a morte iminente não necessariamente instala um clima de egoísmo total, abjeto, brutal, mas abre a possibilidade também de atos de um heroísmo extremado, nos limites das capacidades físicas do organismo humano – como naquela cena em que os dois nadadores mergulham nas águas de frio ártico para irem resgatar os cartuchos de oxigênio que permitirão a sobrevida daquela pequena comunidade de desesperados e ofegantes sobreviventes temporários de uma catástrofe gigante.

A reflexão pós-filme que me domina é esta: quase sempre a morte vem nos pegar quando queríamos um tempo a mais para sorver a vida, por pior que ela seja. Aquele submarino serve de palco para o drama trágico da resiliência humana – e despontam ali momentos de intenso companheirismo. Mesmo que seja no singelo gesto de emprestar uma caneta ao companheiro que quer rabiscar suas últimas palavras antes de morrer. Seja no gesto heróico de não abandonar o companheiro desmaiado no mergulho e içá-lo a um patamar onde o ar seja respirável.

Até mesmo o humor se ergue na cara da morte – como a piada do ursinho polar mostra. Aqueles caras, tiritando com o gélido frio daquelas águas extremadamente geladas, aquecem-se por dentro com a graça do ursinho polar perguntando pra mãe: “se você é uma ursa polar, e meu pai também, e sou filho de vocês, isso faz de mim um ursinho polar, não? Então por que caralho estou com tanto frio?”O humor também desponta na última refeição – comida com tragos generosos da última garrafa de vodka -, onde sentir o bafo da bocarra aberta da morte já perto de nos devorar não consegue impedir o riso. É bela esta última gargalhada bêbada dos condenados. A situação-limite pode ter como consequência, se conseguirmos, um estouro de riso. Nosso fracasso é tão hilário, nossa espécie tão estúpida, nossa cooperação tão falha, nossas tecnologias tão traiçoeiras! É rir pra não chorar….

Thomas Vinterberg, o cineasta dinamarquês que iniciou o movimento estético Dogma 95 na companhia de Lars Von Trier nos anos 1990, nunca teve medo de frustrar as expectativas de uma platéia fissurada no happy end hollywoodiano (similarmente, Michael Haneke dedica-se a triturar nossas vontades de filmes leves, agradáveis e conformistas, crowd-pleasers de gostosa alienação industrializada).

Aqueles que acompanham a obra de Vinterberg já se acostumaram a esperar dele finais infelizes – que nos impactam justamente por um certo tom trágico, desesperançado. Assistir a “Submarino”, “A Caça”, “A Comunidade”, “Dear Wendy”, “Far From The Madding Crowd”, dentre outros de seus filmes, é expor-se a um artista disposto a realizar, através do cinema, um processo de provocação existencial que sacuda a apatia e a normose do espectador, fazendo-o considerar a vida através do viés meio dark, repleto de humor negro, que é uma das marcas do olhar Vinterberguiano. Se estivesse vivo, talvez o grande filósofo romeno Emil Cioran teria em Vinterberg um de seus cineastas contemporânos prediletos.

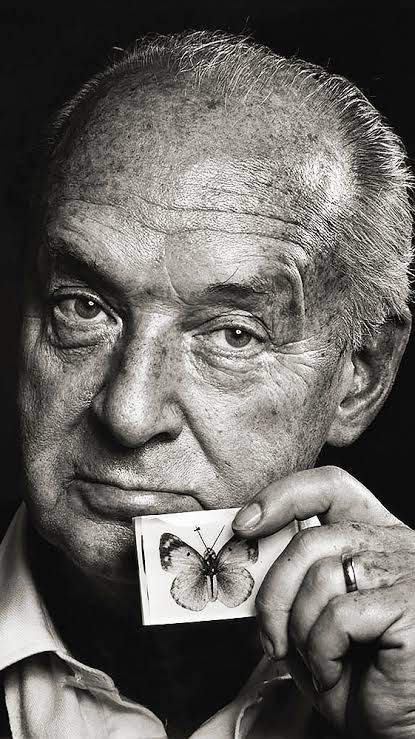

A Jasperiana situação-limite do Kursk, que envolve todos os personagens numa trama sinistra de decisões difíceis diante de mortes evitáveis, revela muito sobre a condição humana: a personagem de Léa Seydoux (que neste filme está loura e não com os cachos azuis que usou em Azul É a Cor Mais Quente, de Kechiche) é emblema das cicatrizes que os “fracassos” ocasionados pela confrontação insuficiente das situações-limite acarreta. As lágrimas que Vinterberg nos obriga a assistir caindo dos olhos desta mulher que acaba de enviuvar, com um filho pequeno para criar e um outro filho em gestação em seu ventre, é bem mais que melodrama apelativo. São lágrimas que nos convidam à reflexão sobre a precariedade, a fragilidade, o caráter radicalmente destrutível de nossas vidas e, portanto, de nossos laços afetivos. A resiliência do amor em face da catástrofe triunfal é um dos encantos maiores que reluz, como um Nabokoviano fogo pálido, na escuridão deste luto coletivo enquanto o filme se encerra.

O clima afetivo que domina Kursk, afinal de contas, é mesmo o que eu chamaria de uma vibe death-conscious, um sentimento de ciência da mortalidade, muito marcante em vários pensadores e artistas identificados com o existencialismo, e que o Nabokov sintetiza, recuperando a percepção de Lucrécio sobre os dois vazios – antes-de-nascer e depois-de-morrer – que estão nos extremos de uma vida humana: “nossa existência não é mais que um curto-circuito de luz entre duas eternidades de escuridão.” (NABOKOV)

Vladimir Nabokov

Eduardo Carli de Moraes

Goiânia, 14/01/2020

LINKS SUGERIDOS – SAIBA MAIS:

- “Kursk é um filme muito poderoso, verídico e honesto” – quem o diz à SÁBADO é David Russell, o britânico que comandou as operações de resgate do submarino russo que se afundou em 2000 e que em Kursk, que se estreia esta quinta-feira, 28, é interpretado por Colin Firth. Conversa em Lisboa sobre a tragédia que o realizador Thomas Vinterberg leva ao cinema.

Publicado em: 14/01/20

De autoria: casadevidro247