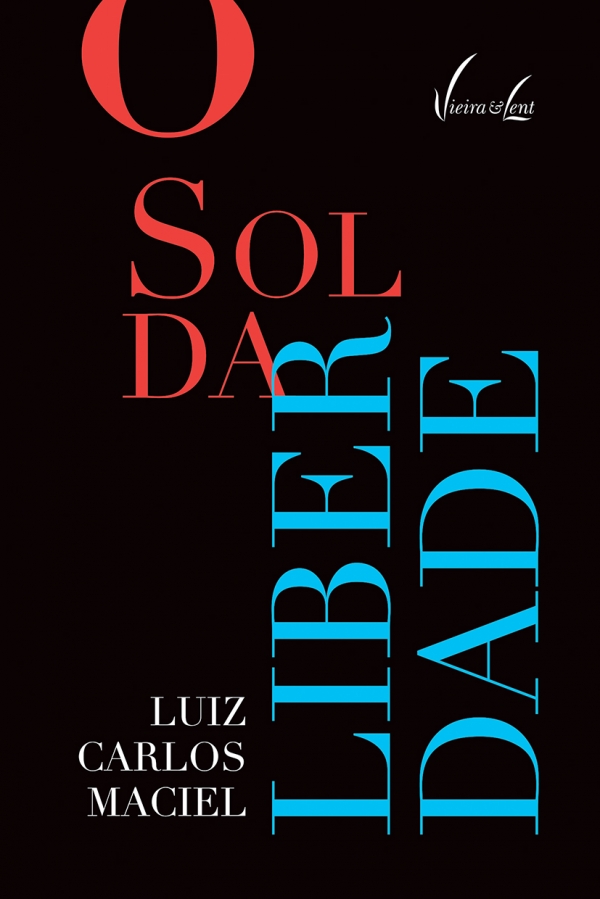

CONTRACULTURAS: Laboratórios de outras formas de existir – Sobre o legado de Luiz Carlos Maciel

“A liberdade se dá como conquista porque só existe como empenho de libertação”, escreve Luiz Carlos Maciel (1938 – 2017) em seu texto Ontologia da Liberdade (RJ: 2014, p. 268). Trocando em miúdos: nenhuma liberdade cairá do céu, chovendo de graça no colo de quem nada fez por ela. Toda liberdade é conquistada por aqueles que estão empenhados no trampo coletivo infindável de libert-ação.

Eis uma das lições de Maciel, cara muitas vezes cognominado como “Guru da Contracultura” no Brasil. Uma das figuras-chave na determinação dos destinos da cultura brasileira na segunda metade do séc. XX, em especial por seu envolvimento intenso com a Tropicália.

Descrita como fruto da “necessidade de uma arte popular de ponta, de caráter internacionalista”, a “rebelião tropicalista” é compreendida por Maciel não apenas como “uma estética de vanguarda”, mas como um movimento que “ofereceu uma nova visão da chamada ‘realidade brasileira’, sem as limitações ideológicas tradicionais” (MACIEL, 2014, p. 165).

“Minha geração”, escreve Maciel, “foi marcada pela política. Achávamos que tínhamos a missão sagrada de libertar nosso país da dominação, nosso povo da exploração, nossas vidas da neurose e nosso planeta da catástrofe. E o meio adequado para atingir tais objetivos era a política. Pelo menos, foi isso o que Sartre nos ensinou.” (Geração em transe, memórias do tempo do tropicalismo,pg. 25 e 26)

As contraculturas, como laboratórios de outros existires possíveis, não são itens de museu mas necessidades presentes para a renovação de todas as velhas e esclerosadas formas de ser. Na aprendizagem com as vidas que saíram dos eixos, que deixaram-nos como legado o exemplo de suas singularidades inimitáveis, podemos nos libertar, aqui-e-agora, do que nos prende na estreiteza do quadrado, na jaula do status quo. Quebrando confinamentos mentais e comportamentais só o fazem aqueles que, ao se moverem, sentem-se as correntes que os prendem – para lembrar um pensamento emblemático da Rosa Luxemburgo.

Para resistir aos encantos nefastos e paralisadores das ideologias reinantes, que nos querem adestrar para conformismos indignos e vidas fúteis e acomodadas, é preciso aprender nas escolas de transgressão e subversão. Com hippies e punks, com beatniks e griots, com MCs e rastafaris, temos muito a aprender. Desde que queiramos cumprir a imanente missão que anima tantas vidas cujas criações culturais vão contra a corrente.

As contraculturas nos ensinam a sermos nós mesmos e não cópias de modelos impostos. Para não decairmos ao status triste de indivíduos que se tornam ovelhas brancas nos alvos rebanhos das conformidades estúpidas. Não há nenhum mérito ou valor no ethos de quem somente faz mímese do que a sociedade impõe como modelo dominante. As contraculturas, como na música celebrizada por Doralyce e Bia Ferreira, nos ensinam a levantar a voz dizendo “foda-se o padrão!” (e também o patrão!)

As diferentes contraculturas – que merecem ser pensadas sempre no plural, nunca no singular – são laboratórios de outras formas-de-existir, outros modos-de-ser. Se, nos EUA, costumamos conectar contracultura com “gurus” como Allen Ginsberg e Ken Kesey, no Brasil poucas figuras são mais emblemáticas desse modo-de-existir da contraculturalidade do que Luiz Carlos Maciel – um cara que pôde transformar um livro de memórias, como é Geração em Transe, em uma espécie de tratado estético-político para a cultura contrahegemônica em terra brasilis.

Neste livro magistral, focando sua atenção sobre 3 gênios, Maciel sobrevoa nossa contracultura nas asas de Glauber Rocha, Zé Celso Martinez Correa e Caetano Veloso. E acaba pintando um excitante retrato das transas e transes de toda uma geração que acreditava de maneira entusiástica nas potências libertárias, emancipatórias e revolucionárias da arte:

Luiz Carlos Maciel (1938 – 2017)

“Uma das descobertas fundamentais de minha geração foi a de que a experiência pessoal, de cada um de nós, tem uma relação íntima, essencial, com a experiência coletiva, social. Trata-se, no mínimo, de uma relação de sincronicidade, como diria C. G. Jung, que fez com que a minha vida e a vida de todos, a vida comum, tivessem sido interdependentes. Numa visão mais radical, pode-se dizer que se trata, no fundo, de uma relação de pura identidade: a vida de todos e a de cada um são, na verdade, uma e a mesma coisa.

Se alguém pedisse para dizer a principal crença da juventude da minha geração, eu diria sem titubear: a atribuição à arte de uma função transformadora da sociedade. Acreditava-se realmente que a arte poderia modificar a maneira das pessoas viverem. Essa crença impulsionou a minha geração e levou-a para caminhos inusitados, surpreendentes, criadores.

Os jovens daquela época pensavam que o sentido da vida humana era transformar. O quê? De preferência, tudo, mas principalmente o que estava estabelecido pela nossa cultura ocidental e burguesa. O não ao establishment se refletia em posturas iconoclastas, em negativas irreverentes, em atitudes inovadoras – às quais atribuíamos um grande valor. A arte colocava a mudança na ordem do dia.” (MACIEL, Geração em Transe – memórias do tempo do tropicalismo, Ed. Nova Fronteira. pg. 15 e 73.)

Glauber Rocha, como fica evidente desde o título do livro, é um dos protagonistas de Geração em Transe, encarnação do gênio contracultural que seguia a risca aquela práxis Cinema Novista sintetizada no lema: “uma câmera na mão e uma ideia na cabeça.”

Para Glauber, fazer filmes importa bem mais que somente assisti-los. Ainda que tenha sido também um crítico de cinema, Glauber era essencialmente um criador cinematográfico, um dos maiores inovadores na história da 7ª arte, um espírito indomável, jamais adestrável, declarado como inimigo público pela Ditadura Militar – tal como revelado pela reportagem da Socialista Morena Cynara Menezes:

Em 2014, a Comissão da Verdade no Rio de Janeiro divulgou um relatório inédito produzido pela Aeronáutica onde aparecia a palavra “morto” na ficha de Glauber, apontado como “um dos líderes da esquerda brasileira”.

“Seus desejos são de um comunista convicto a serviço do imperialismo soviético. Demonstra que usou e abusou do cinema brasileiro, do qual recebeu auxílios e incentivos, em prol da revolução comunista”, dizia o relatório. Glauber deixaria o Brasil, em auto-exílio, naquele mesmo ano.

Na época da revelação dos documentos, a presidenta da Comissão da Verdade no Rio, Nadine Borges, afirmou que a inscrição “morto” na ficha do cineasta significaria que ele estava marcado para morrer pela ditadura militar. “Nós recebemos uma informação de um agente da repressão que nos falou que era hábito deles fazer estes escritos a mão como indicativo de ordem. Então isso nos faz pensar que ele estava marcado para morrer”, disse Nadine em entrevista. A filha de Glauber, Paloma, disse que o relatório apenas confirmava o que seu pai sempre dizia, que era um perseguido político.

Glauber Rocha – cuja juventude foi exposta com maestria por Nelson Motta em A Primavera do Dragão – propunha de modo explícito um cinema de guerrilha que tivesse como alvo supremo “combater a ditadura estética e econômica do cinema imperialista ocidental ou do cinema demagógico socialista.” (citado por Maciel, p. 49)

A recusa desses dois modelos – nem os filmes Yankees, nem os filmes Stalinistas – fez de Glauber o aventureiro que cria caminhos próprios e marca a história de nossa arte desde 20 e poucos anos de idade ao lançar a tríade magnífica de filmes com que lançou sua metereórica carreira: Barravento, Deus e o Diabo na Terra do Sol e Terra em Transe.

Maciel relembra seu amigo e colaborador como um cara de personalidade forte e irreverente, que sabia dar ordens com determinação aos outros atores e agentes culturais com quem interagia. O livro é repleto de crônicas saborosas que envolvem figuras como Helena Ignez, musa glauberiana e Glamour Girl da Bahia, que enquanto noiva do cineasta contrabandeava material escrito por Glauber para a imprensa, já que ela era colunista social do Diário de Notícias de Salvador.

O florescimento cultural conexo às figuras de Glauber, Helena, Maciel, Abujamra etc. envolve um entusiasmo infatigável pela produção ou criação do novo – o que demanda não só talento mas coragem. Sabendo da imensa força cultural da Bahia de seu tempo, o jovem Glauber foi uma espécie de visionário da Tropicália antes desta nascer: segundo Maciel, “Glauber anteviu tudo com suas privilegiadas antenas de artista.” (p. 55)

Segundo Maciel, Glauber “botava todo mundo pra trabalhar” e “não podia suportar a complacência, a indulgência, a inação” (p. 91). Acreditava no cinema como forma de ação – e foi assim que ajudou a pôr em transe criativo toda uma geração. Uma das mais corajosas, ousadas e inventivas que já botou em efervescência a cultura brasileira.

Hoje já é bem conhecida a responsabilidade de Glauber na eclosão da revolução estética tropicalista, cujos cabeças beberam muito na experiência de Terra em Transe (1967). Segundo Maciel, 1967 foi de fato um “ano excepcional na história da cultura brasileira, só comparável a 1922, com a eclosão do Modernismo” (2014. p. 143).

Naquela translação do planeta ao redor do Sol de 1967, em plena Ditadura Militar, também eclodiram O Rei da Vela, peça do Teatro Oficina atualizando Oswald de Andrade; PanAmérica, romance experimental de José Agrippino de Paulo; e a canção “Tropicália” de Caetano Veloso, batizada em homenagem à exposição de Hélio Oiticica e que batizaria o movimento nascente.

Comentando um livro crucial, Maciel aponta: “Para os norte-americanos Ken Goffman e Dan Joy, em A Contracultura Através Dos Tempos (2007), a nossa Tropicália é uma contracultura. Como a contracultura norte-americana, o Tropicalismo enfrentou a censura política, tanto da direita quanto da esquerda, os preconceitos morais gerados pela repressão sexual, os cânones rígidos da estética tradicional, entre outros – em suma, o establishment, em seus traços essenciais -, a alienação, a reificação e a serialização.” (2014: p. 274)

Para que pudesse produzir inovação e criatividade em intensos jorros durante seu curto período de vida, antes de ser “abatida em pleno vôo pelo A.I. 5” (como diz Tárik de Souza), a Revolução Tropicalista apostou tudo na criação baseada na mestiçagem, no hibridismo, no sincretismo, no amálgama, processos distanciados de todos os purismos e puritanismos que sempre prejudicam o nosso empenho libertário e criativo.

“Jorge Mautner enfatiza o caráter de amálgama para definir a própria natureza da cultura brasileira e de sua criação incessante. A relação entre o modernismo de 1922 e o tropicalismo de 1967, por exemplo, é reveladora. A Tropicália, nítido exemplo de amálgama superior expressa o próprio espírito dessa cultura, sua liberdade real. Caetano Veloso diz que os Manifestos Pau-Brasil e Antropófago, de Oswald de Andrade, foram ‘uma redescoberta e uma fundação do Brasil’. E destaca, nos textos de Oswald, a antropofagia como uma metáfora da devoração de toda informação vinda de fora, a exemplo da deglutição do bispo Sardinha por nossos índios.”

A devoração-deglutição da alteridade seria, portanto, parte do próprio fundamento da nossa nacionalidade contracultural. Estabelecendo as pontes entre Oswald e os tropicalistas, Maciel destaca ainda:

“Os manifestos de Oswald teorizam, pela primeira vez, o sincretismo brasileiro como a expressão mais plena da índole da cultura que estamos construindo. Ainda segundo Caetano, ‘a palavra-chave para entender o tropicalismo é o sincretismo’, ou seja, o amálgama de Mautner. Emancipado de coações naturais e históricas, independente em face de censuras, preconceitos e cânones, o sincretismo, não só o tropicalista, mas do brasileiro em geral, é liberdade real.

Mesmo o primeiro que se apresenta, o sincretismo religioso brasileiro só foi possível graças à nossa vocação originária para a liberdade real. A umbanda é uma invenção brasileira que funde orixás africanos e santos católicos; as seitas criadas para a ingestão da ayahuasca são outra invenção brasileira que tem raízes ideológicas no catecismo católico, mas transformadas por uma mitologia indígena. A união entre as duas correntes, no que alguns chamam de Umbandaime, em que giras de umbanda são realizadas tendo o daime como curiador, parece culminar o sincretismo religioso brasileiro.

O avanço do processo cultural brasileiro depende, direta e essencialmente, do sincretismo e, portanto, da liberdade real.” (MACIEL: 2014, p. 275 – 276)

Por Eduardo Carli de Moraes

Goiânia, 2019

VÍDEOS RECOMENDADOS:

https://www.youtube.com/watch?v=6bee3y-2sI4https://www.youtube.com/watch?v=ceMpVPqihNchttps://www.youtube.com/watch?v=ttxIF6Klw_ULEIA TAMBÉM:

BRAVO – O último ensaio escrito por Luiz Carlos Maciel (1938–1945), o pensador da contracultura que faria 80 anos hoje

UNICAMP – Os acordes dissonantes da contracultura nos anos de chumbo – Socióloga analisa o papel de artistas “desbundados” e “marginais” da MPB na resistência à ditadura

Publicado em: 02/04/19

De autoria: Eduardo Carli de Moraes educarlidemoraes

2 cometários

Completamente fascinada por este artigo! Estou desenvolvendo um trabalho sobre a Geração Beatnick e procurava um recorte sobre o Brasil e este texto abrilhantou minhas ideias! Muito obrigada e louvado seja Luiz Carlos Maciel, alguém que eu amaria ter conhecido.

Joaquim Moura

Comentou em 28/01/23

Tanta gente inteligente, talentosa, mas em poucos anos caímos nessa tragédia cultural que vivemos, sem muita chance de superarmos. Pois se nem tantos artistas geniais conseguiram ajudar a sociedade, não será agora com esses influencers e MCs que sairemos da lama.

Dara Oliveira

Comentou em 28/08/20