EMBALSAMANDO AS DINÂMICAS DO TEMPO – O Cinema segundo André Bazin

SOBRE CINEMA E MÚMIAS

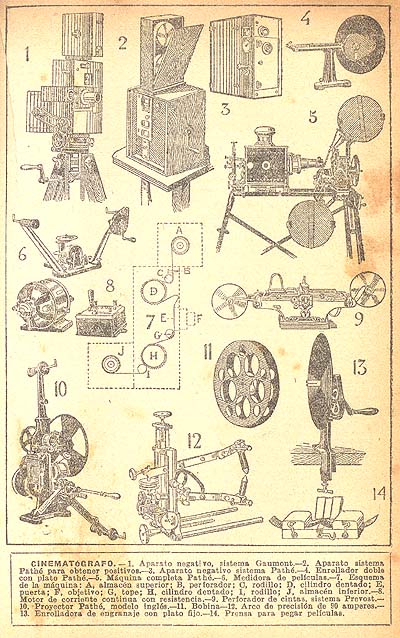

É evidente que o cinema é um fruto da evolução tecnológica e científica: a base material que possibilitou sua invenção constitui-se historicamente no fim do séc. XIX e alguns de seus inventores e precursores mais notáveis foram Thomas Edison e os irmãos Lumière. Aproximadamente na mesma época, surgiam os primeiros protótipos do avião. Porém, estaríamos enganados ao supor que Cinema e Ciência são como irmãos siameses, mancomunados de maneira visceral. O cinema também é, desde o princípio, animado em seu cerne pela ancestralidade e pelo mito.

O cinematógrafo foi prenunciado, em séculos anteriores, por inventos tecnocientíficos como o microscópio e o telescópio, que permitiam ver o extremamente pequeno e o o extremamente distante. O cinematógrafo tem como seu precursor direto a câmera fotográfica, aparelho que literalmente “grafa a luz”.

Segundo autores como Edgar Morin e André Bazin, porém, não é só a Ciência que explica o Cinema: ele também nasce de algo arcaico, ancestral, mítico – em última análise, ele nasce da vontade humana de imortalizar-se. Ex: no início da fotografia, tiram-se sobretudo fotos dos mortos. Assim, conserva-se uma imagem do falecido, uma múmia visual ao invés de uma múmia embalsamada.

* * * *

É comum que nós, privilegiados filhos da tecnologia avançada do século 21, acabemos frequentemente por nos esquecer do tamanho das vantagens técnicas de que gozamos em comparação com todas as gerações anteriores. Pensemos, como um mísero exemplo, no desagrado que qualquer um de nós sente se, chegando ao local onde vai passar suas férias, nota que esqueceu em casa sua máquina fotográfica ou filmadora, ou não está em posse de seu celular…

Que melancolia, que desespero, que súbita síndrome de abstinência não toma conta do sujeito fissurado na high-tech! Que desastre estar confinado no analógico, em plena era digital! Sem possibilidade de levar consigo souvenirs visuais, parece que algo do prazer da viagem acaba de ser prejudicado irremediavelmente se não temos câmeras à disposição, e sentimos gravemente esse impedimento de registrar os momentos que iremos viver…

Tão acostumados estamos às tecnologias de registro visual e sonoro da realidade que já não sabemos prescindir dessas nossas máquinas. O estarrecedor é pensar que por milênios e milênios a humanidade viveu assim: sem nenhum meio além da palavra escrita e das artes plásticas para registrar para a posteridade tudo aquilo que via, ouvia, presenciava e testemunhava.

Vejam o tamanho imenso do nosso privilégio: nós podemos tirar fotos e fazer vídeos, levando conosco, na bagagem, pedaços eternizados de nossas vidas, fragmentos sedimentados de nossos destinos. Em contraste, por milhares e milhares de anos o homem viveu sobre a Terra sem poder fotografar os momentos cruciais de sua existência.

Talvez por isso se possa dizer que os avanços tecnológicos que culminaram na invenção da fotografia e do cinema são muito mais do que meras etapas no processo evolutivo dos meios de registro do real: representam também, se nós abrirmos nosso olhar numa perspectiva mais vasta, uma vitória da humanidade inteira contra o esquecimento e contra a morte.

Antes, o tempo era um inimigo mais forte e feroz: passava por cima dos momentos vividos sem que pudéssemos retê-los. Nenhuma fotografia da Grécia em seu auge, nenhuma do Império Romano, nenhuma de toda a Idade Média… nada, nada, nada! Escrevia-se, pintava-se, esculpia-se, sem dúvida – mas nada daquilo foi fotografado. O passado antes fluía para o nada quase por inteiro. Pouca coisa do fluxo temporal cósmico ao qual estamos vinculados poderia ser retido por uma representação humana durável. Imaginemos que o tamanho minúsculo de tudo aquilo que passou e qye foi sedimentado em arte, comparada à imensidão daquilo que foi perdido…

Hoje, parece que o Tempo passou a ser uma força menos temível, um inimigo menos poderoso, como se Cronos tivesse diminuído sua ferocidade, já que com nossas fotos e nossos filmes conseguimos registrar os momentos fugazes e sedimentá-los numa forma perene de um modo que a humanidade de todos os séculos anteriores ao século 19 d.C. não conheceram…

Hoje, parece que o Tempo passou a ser uma força menos temível, um inimigo menos poderoso, como se Cronos tivesse diminuído sua ferocidade, já que com nossas fotos e nossos filmes conseguimos registrar os momentos fugazes e sedimentá-los numa forma perene de um modo que a humanidade de todos os séculos anteriores ao século 19 d.C. não conheceram…

André Bazin conhecia muito bem a necessidade humana de se defender contra o tempo – aquele tempo que passa e arrasta consigo, rumo ao esquecimento, o nosso sempre fugaz presente… Retornando até os primórdios da história humana, Bazin irá perceber no fenômeno egípcio do embalsamento e da criação de múmias algo que nos explica o porquê da necessidade do surgimento das artes plásticas.

Não seriam as duas coisas, a mumificação e as artes plásticas, de certo modo, análogas, paralelas, semelhantes em suas intenções secretas? Essa parece ser a hipótese de Bazin, que destaca que os egípcios, preocupados em encontrar modos para vencer a morte e a passagem destruidora do tempo, crendo ainda que a conservação material do cadáver serviria como uma espécie de barreira contra a “nadificação” da pessoa causada pelo falecimento, pôs-se então a tentar “fixar artificialmente as aparências carnais do ser a fim de salvá-lo da correnteza da duração”.

“Uma psicanálise das artes plásticas consideraria talvez a prática do embalsamamento como um fato fundamental de sua gênese. Na origem da pintura e da escultura, descobriria o ‘complexo’ da múmia. A religião egípcia, toda ela orientada contra a morte, subordinava a sobrevivência à perenidade material do corpo. Com isso, satisfazia uma necessidade fundamental da psicologia humana: a defesa contra o tempo. A morte não é senão a vitória do tempo. Fixar artificialmente as aparências carnais do ser é salva-lo da correnteza da duração: aprumá-lo para a vida.”

Bazin admite que, com o desenvolvimento paralelo da arte e da civilização, com a decadência das formas primitivas das religiões, parou-se de dar tamanha relevância ao embalsamento ou mumificação de seres humanos, como bem sabemos. Mas isso de modo algum significaria que a humanidade teria deixado de estar atormentada pela necessidade de fazer frente ao tempo.

Ao invés de se fazer mumificar, um rei ou um imperador, dali em diante, irá solicitar que algum pintor lhe fixe a aparência num quadro, imortalizando-se a partir desta imagem sua. A diferença entre fazer-se pintar e fazer-se mumificar é clara, óbvia, gritante; mas talvez possamos enxergar, nos dois processos, um mesmo anseio humano: o de subtrair-se à temporalidade.

Os pintores, naturalmente impossibilitados de “mumificar” paisagens, cenários e pessoas, põe-se a pintar tendo como intenção, talvez até mesmo inconsciente, para alguns, de captar essas aparências efêmeras num canvas que teria vocação para a eternidade.

Obra da escola de El Greco – Representa o Rei Luis IX da França (1214-1270), canonizado em 1297 pelo papa Bonifacio VI

Portanto, permanece o anseio humano fundamental de procurar vencer a corrente do esquecimento que nos arrasta a partir dessa “fixação” das aparências, função para a qual as artes plásticas foram, em sua gênese, concebidas. É o que comenta Bazin:

“É ponto pacífico que a evolução paralela da arte e da civilização destituiu as artes plásticas de suas funções mágicas (Luís XIV não se fez embalsamar: contenta-se com seu retrato, pintado por Lebrun). Mas esta evolução, tudo o que conseguiu foi sublimar, pela via de um pensamento lógico, esta necessidade incoercível de exorcizar o tempo. Não se acredita mais na identidade ontológica de modelo e retrato, porém se admite que este nos ajuda a recordar aquele e, portanto, a salva-lo de uma segunda morte espiritual.”

* * * * *

A FOTOGRAFIA E O CINEMA

Uma espécie de revolução ocorre com os desenvolvimentos técnicos e as descobertas científicas que tornam possível a fotografia (e posteriormente o cinema), um advento que indubitavelmente causa irreversíveis modificações nas artes plásticas.

Uma espécie de revolução ocorre com os desenvolvimentos técnicos e as descobertas científicas que tornam possível a fotografia (e posteriormente o cinema), um advento que indubitavelmente causa irreversíveis modificações nas artes plásticas.

Se a pintura e a escultura haviam sempre procurado se basear na verossimilhança, numa certa imitação o mais próxima possível dos objetos retratados, a partir do surgimento da fotografia as artes pictóricas e escultóricas percebem-se frente a um concorrente imbatível no quesito objetividade e verossimilhança.

Nenhum pintor, por mais brilhante que fosse, não importa com que perfeccionismo e dedicação trabalhasse, jamais chegaria a pintar o retrato de uma pessoa de modo a fazer com que a pintura parecesse mais real do que a fotografia desta mesma pessoa.

Vendo-se irremediavelmente vencida por um concorrente mais forte, as artes plásticas, por assim dizer, abandonam o ringue na competição pela verossimilhança e passam a intentar outros saltos, outras viagens, outras estéticas para além do realismo estrito…

“A fotografia, ao redimir o barroco, liberou as artes plásticas de sua obsessão de semelhança. Pois a pintura se esforçava, no fundo, em vão, por nos iludir, e esta ilusão bastava à arte, enquanto o cinema e a fotografia são descobertas que satisfazem definitivamente, por sua própria essência, a obsessão de realismo. Por mais hábil que fosse o pintor, a sua obra era sempre hipotecada por uma inevitável subjetividade. Diante da imagem uma dúvida persistia, por causa da presença do homem. Assim, o fenômeno essencial na passagem da pintura barroca à fotografia não reside no mero aperfeiçoamento material (a fotografia permaneceria por muito tempo inferior à pintura na imitação das cores), mas num fato psicológico: a satisfação completa do nosso afã de ilusão por uma reprodução mecânica da qual o homem se achava excluído.”

Antes da fotografia, seria inimaginável que as artes plásticas enviezassem pelas veredas do abstracionismo (quem imaginaria que o surrealismo ou o dadaísmo seriam possíveis antes do advento da fotografia?), já que a elas cabia a função de reproduzir a realidade tal como ela nos aparecia. Com o surgimento da fotografia, é esta nova invenção que vai assumir o papel de guardiã da verossimilhança, libertando assim as artes plásticas para que procurassem outros caminhos, distanciados do “realismo”.

É por essa razão que Bazin comenta que “a fotografia vem a ser, pois, o acontecimento mais importante da história das artes plásticas. Ao mesmo tempo sua libertação e manifestação plena, a fotografia permitiu à pintura ocidental desembaraçar-se definitivamente da obsessão realista e reencontrar a sua autonomia estética.” Enquanto a pintura acabava sempre tendo impressa em si a marca subjetiva do artista, a fotografia parecia, ao menos à primeira vista, capaz de uma “objetividade pura”. É o que Bazin destaca quando diz que

“A originalidade da fotografia em relação à pintura reside, pois, na sua objetividade essencial. Tanto é que o conjunto de lentes que constitui o olho fotográfico em substituição ao olho humano denomina-se precisamente ‘objetiva’. Pela primeira vez, entre o objeto inicial e a sua representação nada se interpõe, a não ser um outro objeto. Pela primeira vez, uma imagem do mundo exterior se forma, automaticamente, sem a intervenção criadora do homem, segundo um rigoroso determinismo.

A personalidade do fotógrafo entra em jogo somente pela escolha, pela orientação, pela pedagogia do fenômeno; por mais visível que seja na obra acabada, já não figura nela como a do pintor. Todas as artes se fundam sobre a presença do homem; unicamente na fotografia é que fruímos da sua ausência. Ela age sobre nós como um fenômeno ‘natural’, como uma flor ou um cristal de neve cuja beleza é inseparável de sua origem vegetal ou telúrica.”

Portanto, a tese de Bazin, bastante plausível e compreensível, é a de que toda pintura, por mais que se esforçasse no sentido da verossimilhança mais pura, da cópia mais exata da realidade e das aparências sensíveis, sempre acabava, inevitavelmente, sendo marcada pela subjetividade e pelas particularidades do pintor. A fotografia surge e obviamente ocorre um “salto” qualitativo imenso em direção a um grau impensavelmente superior de objetividade.

Mas podemos questionar se, de fato, a fotografia é uma arte assim tão “objetiva”, quando sabemos muito bem o quanto há de escolhas possíveis para um artista da fotografia, que pode selecionar entre diversos ângulos, enquadramentos, efeitos ópticos, colorações, tipos de iluminação, filme fotográfico etc. – de modo que a subjetividade humana desempenha sim um papel importante também na fotografia.

Não há dúvida, porém, de que todo ser humano, ao olhar para uma fotografia, se torna imediatamente crente de estar sendo um fragmento estático da própria realidade, e não somente de uma reprodução dela, como era numa pintura. Por isso Bazin insiste que a fotografia “nos arrebata a credulidade” – poucos de nós ousam, olhando para uma fotografia, dizer “isso é mentira!” A tendência a crer nos nossos próprios olhos é mais forte do que qualquer ceticismo. Uma imagem nos deixa mais crédulos do que mil palavras.

“Esta gênese automática subverteu radicalmente a psicologia da imagem. A objetividade da fotografia confere-lhe um poder de credibilidade ausente de qualquer obra pictórica. Sejam quais foram as objeções do nosso espírito crítico, somos obrigados a crer na existência do objeto representado, literalmente re-presentado, quer dizer, tornado presente no tempo e no espaço. A fotografia se beneficia de uma transferência de realidade da coisa para a sua reprodução. O desenho o mais fiel pode nos fornecer mais indícios acerca do modelo; jamais ele possuirá, a despeito do nosso espírito crítico, o poder irracional da fotografia, que nos arrebata a credulidade.”

De certo modo, a fotografia seria, como foram as artes plásticas antes dela, uma espécie de substituto da múmia: desempenharia para nós, modernos, a mesma função que a mumificação representava para os antigos egípcios, ou seja, também ela, a fotografia, serve para que nós exorcizemos o tempo, para que tentemos substrair-nos ao esquecimento, para que algo das aparências sensíveis possa ser eternizado. Na linguagem de Bazin, o que a fotografia faz é suprir um anseio do nosso inconsciente: liberar os objetos das “contingências temporais”.

“Por isso mesmo, a pintura já não passa de uma técnica inferior da semelhança, um sucedâneo dos procedimentos de reprodução. Só a objetiva nos dá, do objeto, uma imagem capaz de ‘desrecalcar’, no fundo do nosso inconsciente, esta necessidade de substituir o objeto por algo melhor do que um decalque aproximado: o próprio objeto, porém liberado das contingências temporais. A imagem pode ser nebulosa, descolorida, sem valor documental, mas ela provêm por sua gênese da ontologia do modelo; ela é o modelo.

Daí o fascínio das fotografias dos álbuns. Essas sombras cinzentas ou sépias, fantasmagóricas, quase ilegíveis, já deixaram de ser tradicionais retratos de família para se tornarem inquietante presença de vidas paralisadas em suas durações, libertas de seus destinos, não pelo sortilégio da arte, mas em virtude de uma mecânica impassível; pois a fotografia não cria, como a arte, a eternidade, ela embalsama o tempo, simplesmente o subtrai à sua própria corrupção.”

* * * * *

O CINEMA: FILHO GLORIOSO DA FOTOGRAFIA

Não é difícil perceber que a fotografia não consegue de fato captar a realidade como ela é, incapaz que é de reter algo que não sejam momentos estáticos, não podendo nos oferecer uma imagem da dinâmica própria à realidade e a todas as vivências humanas.

A fotografia, sendo uma mera petrificação de instantes, não consegue nos fornecer algo que se assemelhe à sucessão ininterrupta de instantes que constitui nossa experiência da realidade. É aí que entra o cinema.

Através da projeção sucessiva de várias fotografias, o cinema conseguiu nos libertar da petrificação fotográfica e deu mais um passo importantíssimo no sentido da verossimilhança absoluta. A dinâmica da realidade passou a poder ser embalsamada.

“Nesta perspectiva, o cinema vem a ser a consecução no tempo da objetividade fotográfica. O filme não se contenta mais em conservar para nós o objeto lacrado no instante, como no âmbar o corpo intacto dos insetos de uma era extinta, ele livra a arte barroca de sua catalepsia convulsiva. Pela primeira vez, a imagem das coisas é também uma imagem da duração delas, como que uma múmia da duração.”

Segundo Bazin, o cinema se desenvolveu inicialmente como uma espécie de prolongamento da fotografia (o cinema, bem sabemos, nada mais é do que a projeção sucessiva de quadros estáticos nos dando a ilusão de movimento…). Mas foi também, desde o princípio, a arte que carregou sobre si a tarefa imensa de atingir o ideal da verossimilhança absoluta.

Não se pode dizer que o cinema foi progressivamente percebendo cada vez maiores potenciais de imitação da realidade, à medida que os desenvolvimentos técnicos foram possibilitando um grau superior de registro. Na verdade, desde o seu início o cinema já tinha como intenção-guia, ou até mesmo como um ideal, então inalcançável, a imitação perfeita da realidade.

“O mito guia da invenção do cinema (…) é o mito do realismo integral, de uma recriação do mundo à sua imagem, uma imagem sobre a qual não pesaria a hipoteca da liberdade de interpretação do artista, nem a irreversibilidade do tempo. Se em sua origem o cinema não teve todos os atributos do cinema total de amanhã, foi, portanto, a contragosto e, unicamente, porque suas fadas madrinhas eram tecnicamente impotentes para dota-lo de tais atributos, embora fosse o que desejassem.

(…) Os verdadeiros precursores do cinema, de um cinema que só existiu na imaginação de uns dez homens do século 19, pensam na imitação integral da natureza. Logo, todos os aperfeiçoamentos acrescentados pelo cinema só podem, paradoxalmente, aproxima-lo de suas origens. O cinema ainda não foi inventado.”

O realismo integral que os idealizadores do cinema visavam não podia de modo algum ser alcançado nos primórdios do desenvolvimento dessa arte. Todos nós percebemos, ao ver alguns dos primeiros “clássicos” do cinema (os de Lumière, D.W. Griffith, Eisenstein…), o quanto ainda estávamos distantes duma representação perfeita da dinâmica do real.

O cinema já nasce como um ideal, portanto – de modo que se pode dizer, como Bazin, que o cinema foi se desenvolvendo tecnicamente para “chegar a si mesmo”, o que significa, em termos mais compreensíveis: nasceu já com o intento de chegar à concretização do ideal que lhe deu gênese. Exemplifiquemos isso dizendo que, apesar de ter levado décadas para que o cinema se transformasse de mudo em falado, e mais um longo tempo até que o preto e branco fosse revolucionado pelo Tecnicolor, isso não quer dizer que o cinema foi descobrindo seu potencial aos poucos – desde o princípio, ele já fixava o seu olhar no ideal de “perfeição imitativa” que só muito depois iria atingir!

“O cinema é um fenômeno idealista. A idéia que os homens fizeram dele já estava armada em seu cérebro, como no céu platônico, e o que nos admira é mais a resistência tenaz da matéria à idéia, do que as sugestões da técnica à imaginação do pesquisador. (…) Explicaríamos bem mal a descoberta do cinema partindo das descobertas técnicas que o permitiram.”

O cinema nasce um tanto desacreditado, recoberto pelo ceticismo daqueles mesmos que o criaram e que descobriram os apetrechos técnicos que o tornaram possível. Bazin comenta com uma certa ironia a atitude de Lumière, que não acreditou que a invenção do cinemascópio poderia gerar uma nova arte e que pretendia usar esse aparelho mais como um curioso brinquedo que surpreenderia as massas pela sua novidade, mas que posteriormente seria rapidamente esquecido:

“Os que menos tiveram confiança no futuro do cinema como arte e mesmo como indústria foram, precisamente, os dois industriais, Edison e Lumiére. Edison contentou-se com seu kinetoscópio individual e, se Lumiére recusou judiciosamente a Méliés a venda de sua patente, foi porque provavelmente pensava ter mais lucro ele mesmo se a explorasse, mas efetivamente como um brinquedo, do qual mais dia menos dia o público se cansaria.”

Sabemos hoje o quanto estavam errados em diagnosticar que o cinema não tinha futuro nem como arte nem como indústria! Não demoraria muito para que começassem a surgir os primeiros grandes artistas de cinema, os primeiros grandes mestres e autores desta arte nascente, dentre os quais Bazin destaca com ênfase três momentos fundamentais no desenvolvimento dessa que viria a ser chamada a Sétima Arte:

1- Eisenstein e seu Encouraçado Potemkin:

“Se o Potemkin pôde subverter o cinema, não foi apenas por causa de sua mensagem política, tampouco por ter substituído o staff dos estúdios pelos cenários reais e a estrela pela multidão anônima, mas porque Eisenstein era o maior teórico da montagem de seu tempo, porque ele trabalhava com Tissé, o melhor operador do mundo, porque a Rússia era o centro do pensamento cinematográfico, em uma palavra, porque os filmes ‘realistas’ que ela produzia continham mais ciência estética que os cenários, as iluminações e a interpretação das obras mais artificiais do expressionismo alemão.”

2 – Orson Welles e seu Cidadão Kane:

“Toda revolução introduzida por Orson Welles parte da utilização sistemática de uma profundidade de campo inusitada. Enquanto a objetiva da câmera clássica focaliza sucessivamente diferentes lugares da cena, a de Orson Welles abrange com a mesma clareza todo o campo visual que se acha ao mesmo tempo no campo dramático. Não é mais a decupagem que escolhe para nós a coisa que deve ser vista, lhe conferindo com isso uma significação a priori, é a mente do espectador que se vê obrigada a discernir, no espaço do paralelepípedo de realidade contínua que tem a tela como seção, o espectro dramático particular da cena. É, portanto, à utilização inteligente de um progresso preciso que Cidadão Kane deve seu realismo. Graças à profundidade do campo da objetiva, Orson Welles restituiu à realidade sua continuidade sensível.”

3 – O neo-realismo italiano, simbolizado otimamente pelo Ladrões de Bicicleta de Vittorio de Sica:

“Ladrões de Bicicleta é um dos primeiros exemplos do cinema puro. Nada de atores, de história, de mise-en-scene, vale dizer, enfim, na ilusão estética perfeita da realidade: nada de cinema.”

Bazin destaca ainda que o cinema, como uma arte jovem, nascida no começo dos século 20, contrapunha-se a outras artes que tinham uma existência milenar, que se afastava séculos e séculos no passado humano, de modo que foi somente aos poucos ganhando o direito pleno de ser uma arte respeitada. Sem dizer que, a princípio, imitou e pegou emprestado muito das outras formas de arte: do teatro e da literatura, principalmente.

“O cinema é jovem, mas a literatura, o teatro, a música, a pintura são tão velhos quanto a história. Do mesmo modo que a educação de uma criança se faz por imitação dos adultos que a rodeiam, a evolução do cinema foi necessariamente inflectida pelo exemplo das artes consagradas. Sua história, desde o início do século, seria portanto a resultante dos determinismos específicos da evolução de qualquer arte e das influências exercidas sobre ela pelas artes já evoluídas. E mais, o imbróglio desse complexo estético é agravado pelos incidentes sociológicos. O cinema impõe-se, com efeito, como a única arte popular numa época em que o próprio teatro, arte social por excelência, não toca senão uma minoria privilegiada da cultura ou do dinheiro.”

Torna-se claro, portanto, que o cinema, apesar de ter se desenvolvido em seus primórdios se utilizando um pouco do exemplo das artes consagradas, teve um crescimento tão espantoso, e disseminou-se como indústria de um modo tão marcante, a ponto de marcar o século 20 (e certamente também o século 21…) como a maior das artes populares. Hoje, acostumados que estamos à estética hollywoodiana, aos grandes blockbusters americanos, ao cinema transformado numa imensa fábrica de entretenimento de massa, talvez nos esqueçamos de como nasceu e cresceu esta “criança” hoje transformada em gigante.

O grande trunfo de Bazin é remontar aos primórdios do cinema e da fotografia, e mais atrás ainda, em direção às artes plásticas e às práticas egípcias, percebendo aquilo que há em comum a tudo isso: a angústia humana em relação à passagem do tempo (o que não passa de um modo sutil de se referir à angústia humana em relação à mortalidade).

Desde o princípio, o ser humano viu-se frente à necessidade de reter algo do mundo fugaz e efêmero que via passar frente a seus olhos, especialmente aqueles momentos, paisagens e pessoas que agradavam à sua sensibilidade e foram classificados como “belos”, evitando assim que isso fosse arrastado em direção ao esquecimento. Por trás de tudo, das múmias egípcias, das pinturas e esculturas, da invenção da fotografia e do cinema, Bazin reconhece que estaria ali uma força motriz secreta: o velho anseio humano de salvar-se da efemeridade através da perenização dos instantes. No cinema, estamos embalsamando as dinâmicas do devir.

Eduardo Carli de Moraes

www.acasadevidro.com

APRECIE TAMBÉM:

Publicado em: 05/11/18

De autoria: Eduardo Carli de Moraes