A REBELIÃO DO ROCK – Contra-história de uma efervescência cultural anti-puritana

por Eduardo Carli de Moraes

“É tudo pra ontem”, reivindica Emicida no documentário AmarElo (2020, Netflix), veículo para a “instigante antropofagia das quebradas”. Por aqui, a gente entende assim este imperativo Exuístico expresso pelo MC: o passado está em disputa e re-escrever a história da cultura através de outro viés, contra-hegemônico ou anti-estabelecido, é tarefa pra já. Ou melhor, pra ontem.

Por exemplo, no relato sobre a história do Rock, este esforço descolonizador passa por confrontar o embranquecimento imposto por narrativas que falam em Elvis como “o Rei” mas nem mencionam Sister Rosetta Tharpe como “a Vó da Matéria”. Um bom começo, portanto, é perguntar a sério, ecoando o movimento Afropunk: “o rock’n’roll foi inventado por uma mulher negra e queer?”

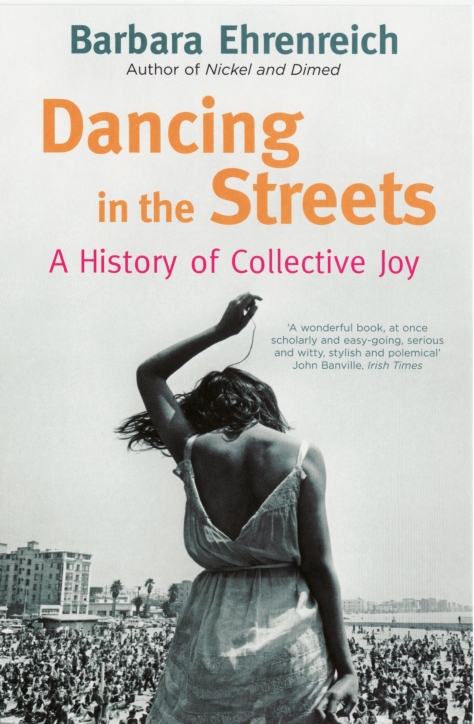

Para nos ajudar na tarefa de compreender o rock de uma perspectiva radicalmente anti-puritana e que recuse o conservadorismo cultural, podemos convocar a obra magistral da Barbara Ehrenreich, Dançando Nas Ruas, cujo capítulo 10 é todo dedicado à Rebelião do Rock (Ed. Record, 2010, tradução Júlian Fuks, pg. 251 a 271).

Em 20 páginas incandescentes de um ensaísmo audaz, Barbara enquadra o rock no contexto das batalhas culturais que opõem, através da História humana, o puritanismo e o hedonismo. Estes dois inimigos jurados são essenciais para a compreensão desta efervescência cultural essencialmente anti-puritana, isto é, visceralmente hedonista, que foi o rock’n’roll, filhinho mais novo e rebelde do blues.

Na compreensão de Barbara Ehrenreich, o retorno do reprimido manifesta-se com força descomunal “no final dos anos 1950 e início dos 1960”:

“A cultura anglo-americana foi arrebatada por um surto de ‘histeria’ ou ‘mania’ descrito por observadores alarmados como obsceno, perturbador e até criminoso. Nem os EUA nem a Inglaterra pareciam, em meados do século XX, o cenário provável para esse comportamento irrefreável. Ambas as sociedades carregavam o pesado fardo do legado puritano do século XVI; cada uma havia contribuído para a supressão das tradições festivas e extáticas entre os povos colonizados – ou, no caso dos norte-americanos, escravizados. Mas pode ter sido exatamente esse sucesso em expugnar tradições extáticas ‘estrangeiras’ que aumentou a vulnerabilidade desses países ao chamado, quando ele veio, para levantar-se, mover-se, dançar e gritar.” (pg. 151)

A rebelião roqueira, quando se faz fenômeno de massas, manifesta o retorno do reprimido: e o que é tradicionalmente vítima da repressão puritana é justamente o corpo e seus movimentos mais livres, sobretudo aqueles que erotizam e tornam “irrefreável” o organismo de alguém que passa a ser considerado como possuído pelo demônio do ritmo. Barbara destaca que o rock explodiu no cenário cultural como uma hipérbole da movimentação corporal – do qual a pélvis de Elvis tornou-se o emblema, mas que também tinha representantes fortes em Bill Haley e seus Cometas, Chuck Berry, Bo Diddley, Little Richard, Fats Domino, as Ronettes, dentre outros flamejantes precursores do novo ritmo.

“É claro que os músicos de rock tinham certa responsabilidade pelo comportamento desregrado dos fãs, nem que fosse pelo fato de também se moverem – dançando e pulando ao som de sua própria música de uma maneira que chocava e ofendia os observadores mais velhos. (…) Uma boa parte do frisson do início do rock se devia aos movimentos rítmicos e muitas vezes com conotação sexual dos cantores – mover os quadris, colocar a pélvis para frente, sacudir os ombros, pular e cair no chão… a nova música era inseparável dessa movimentação criativa, livre e ritmada. Elvis Presley foi pioneiro nessa expressividade física, tendo feito com que o programa de TV do Ed Sullivan, voltado para as famílias, censurasse a parte de baixo de seu corpo não mostrando-a na tela.

Bo Diddley, um músico negro, não teve tanta sorte. Seu contrato de 1958 com uma rede nacional de TV estipulava que ele tinha de cantar sem se mexer de maneira a ‘preservar a decência. Uma vez no ar, ele esqueceu a regra ou, mais provável, simplesmente achou impossível separar seu corpo da música e teve que pagar uma multa alta.” (p. 254)

https://www.youtube.com/watch?v=lhoyMlX5avUhttps://www.youtube.com/watch?v=aNYWl13IWhYhttps://www.youtube.com/watch?v=CpKyFTYvhpUhttps://www.youtube.com/watch?v=yeZHB3ozglQ

O rock não tem fama de encrenqueiro à toa. O que esquecem de contar sobre este tema é que boa parte da reputação de troublemaker foi construída também pela oposição, ou seja, pela galera anti-rock que quase sempre é apegada a um dogma puritano que ordena à juventude ficar parada e sentada – rebolar a bunda é coisa do Capeta. O livro Anti-Rock: The Opposition to Rock’n’roll de Linda Martin e Kerry Segrave está recheado de exemplos de tradicionalistas-conservadores declarando guerra aos roqueiros e suas bagunças – frequentemente pedindo ajuda à polícia para pôr ordem no caos.

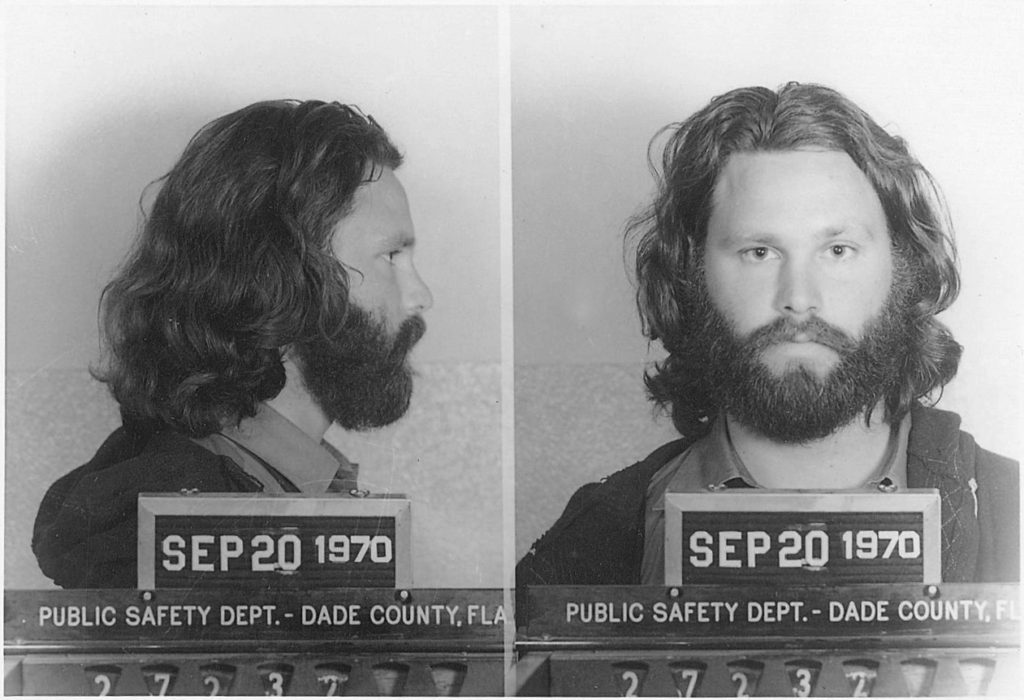

Os fãs de rock e a polícia a serviço do status quo nunca se deram bem – perguntem aos músicos do Jefferson Airplane e eles responderão que “assim que a galera levantavam para dançar… os policiais desligavam os amplificadores”; os Rolling Stones também se cansaram de ver o pau quebrar entre seus fãs e policiais; e são também lendários os discursos de Jim Morrisson, defendendo os “desordeiros” que iam aos shows do The Doors e criticando as barreiras policiais que separavam o público da banda (atitudes assim que lhe renderam alguns baculejos e prisões).

Segundo Ehrenreich, “os fãs queriam ter liberdade de movimento e autoexpressão física que horrorizava o mundo adulto – uma chance de se misturar uns com os outros, de se mover ao ritmo da música e em seguida se afirmar nas ruas…” (p. 253) A autora destaca que os termos utilizados para falar da febre roqueira, frequentemente com uso e abuso de expressões como histeria e mania, demonstra que precisamos de muita Psicologia de Massas para compreender o que se passava nestes capítulos intensos do antagonismo ancestral entre puritanos e hedonistas – no caso, entre disciplinadores de corpos contra os que reivindicavam seu direito à movimentação corporal mais livre.

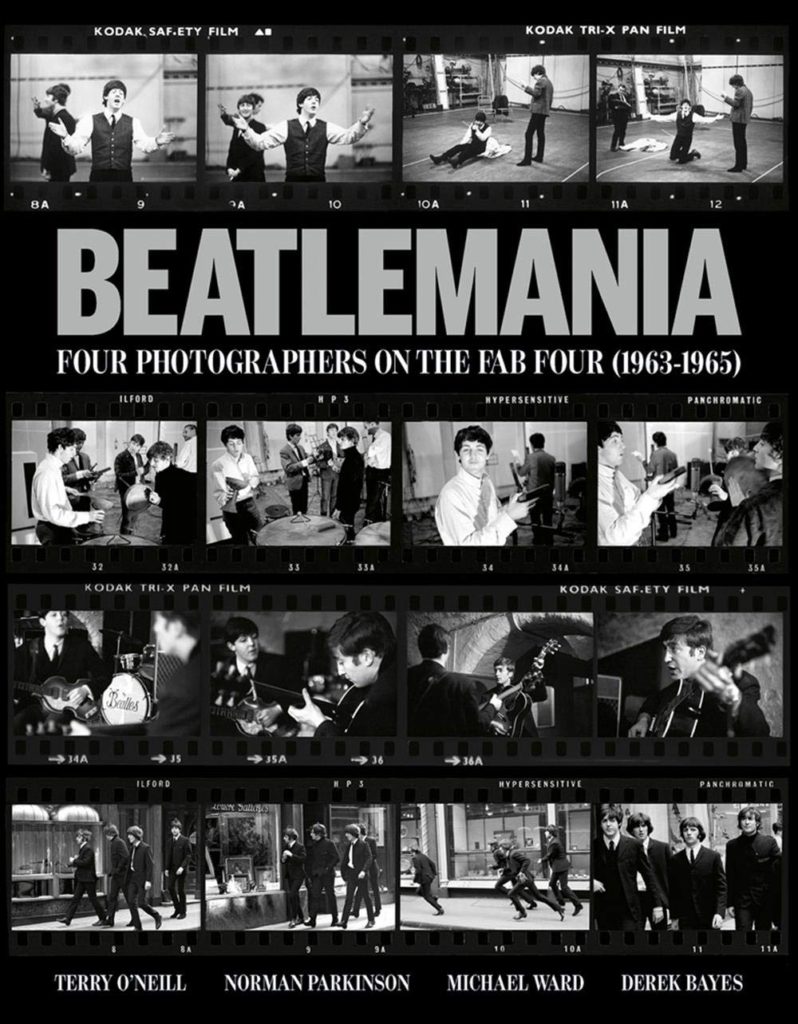

A mais famosa das manias históricas relacionadas com a Rebelião do Rock revela a extensão da efervescência que tomou conta da juventude: “os adolescentes fanáticos pelos Beatles de fato silenciavam seus heróis com berros frenéticos. Durante turnê pelos EUA, em nenhum momento o grupo conseguiu se fazer plenamente audível em meio aos gritos, o que fez com que seus integrantes abandonassem o palco em um show de 1966, apenas 2 anos depois de sua primeira aparição no país. (…) Quando se tratava de rock, os jovens não estavam mais dispostos a aceitar a forma convencional de espetáculo, em que grandes quantidades de pessoas devem permanecer sentadas e em silêncio enquanto uns poucos e talentosos tocam.” (EHRENREICH, op cit, p. 255)

O rock queria promover um jailbreak dos corpos enjaulados e reprimidos por aquilo que Wilhelm Reich, Marcuse ou Norman Brown denunciavam como a sociedade repressora responsável por envenenar Dionísio, trancafiar Eros e endeusar o ascetismo puritano que está nas origens do “espírito do capitalismo” (segundo a genealogia de Max Weber). A sociedade disciplinar, ascética, que impõe uma ética do trabalho em prol do consumo e da poupança, colonizando corpos e mentes no sentido de atrofiar seus movimentos e gerar em série um caráter “encouraçado”, rígido, dogmático, apegado fanaticamente a dogmas e padrões de comportamento, sofre um abalo com a efervescência roqueira e sua ânsia de participação, de êxtase coletivo, de movimentação expandida.

https://www.youtube.com/watch?v=g8hbtaW-kAYhttps://www.youtube.com/watch?v=MfrC8PAQtlg

A Rebelião do Rock não é apenas dos artistas, mas do público: uma “insurgência da geração pós-guerra, entediada e reprimida”, que foi também uma “rebelião que alimentou uma contracultura muito difundida, que em troca ajudou a animar um movimento político de reação à guerra e às injustiças sociais. A rebelião do rock também foi algo mais simples e menos ostensivamente político – uma rebelião contra o papel instituído à platéia. Na história das festividades, a grande inovação da era moderna havia sido a substituição de velhas formas mais participativas de festividades por espetáculos em que a multidão serve apenas como público.” (p. 255)

Em síntese, a Barbara Ehrenreich está dizendo que a platéia passiva, quieta, sentada, comportada, imóvel, apática, é uma invenção histórica recente. Esta platéia foi construída pela hegemonia de uma cultura puritana, calcada no recalque, baseada na repressão. A plateia de um concerto de música clássica, de uma ópera ou de uma peça teatral tradicional serve como paradigma desta platéia “engessada”. Já o rock é uma das facetas do retorno deste reprimido que é o êxtase coletivo, a ânsia de participação, as vontades dos corpos de libertarem-se de inibições, couraças e jaulas invisíveis.

“O rock em geral recebe o crédito – ou é tido como culpado – por desafiar a inibição sexual… nesse sentido, a música serviria apenas para transportar o branco reprimido de classe média a sensibilidade sexual menos inibida dos afro-americanos. (…) Para as mulheres, até o sexo devia ser imóvel e passivo… Nos EUA, o livro mais vendido da época (1960s) a respeito de conselhos matrimoniais alertava contra os ‘movimentos’ femininos durante o sexo… Por isso, em grande medida, o apelo particular para as adolescentes da mania do rock. Elvis e especialmente os Beatles inspiravam um tipo de histeria de massa nas multidões de garotas brancas, que pulavam, gritavam, choravam, desmaiavam e até molhavam as calças na presença de seus ídolos.

Para observadores adultos, a Beatlemania era patológica – uma epidemia que tinha os Beatles como transmissores… Ex-Beatlemaníacas, porém, contam que a experiência proporcionava uma sensação de poder e libertação. Reunidas na multidão, garotas que sozinhas podiam ser tímidas e obedientes romperam barreiras policiais, invadiram palcos e, é claro, por meio de suas ações, fizeram com que aquele grupo de 4 músicos acabasse se tornando a banda mais famosa e bem-sucedida de toda a história.

O rock teve esse impacto tão forte no final dos anos 1950 e início dos 1960 porque o mundo dos brancos em que se disseminou estava congelado e fragilizado – tanto pela imobilidade física quanto pelas repressões emocionais. (…) O rock, com suas exigências de participação física imediata e descuidada, abalou essa frieza, intimou o corpo a agir e tirou a mente desse isolamento e dessa contrição que vinham definindo a personalidade ocidental.

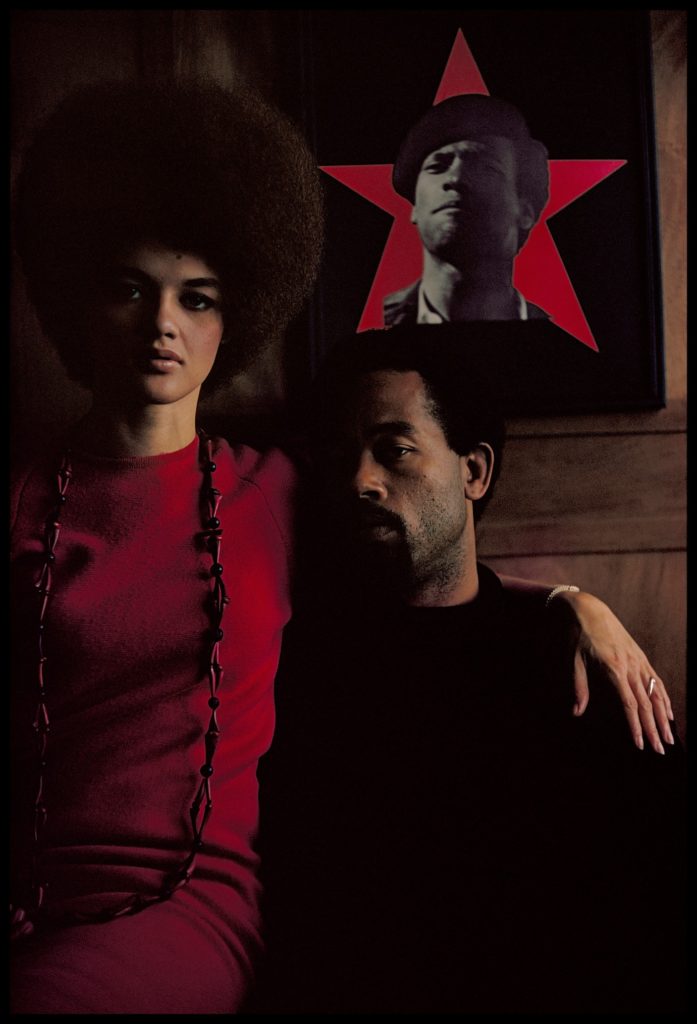

Para o líder dos Panteras Negras, Elridge Cleaver, os brancos que eram fãs de rock estavam tentando recuperar ‘seus corpos depois de gerações de alienação e existência desencorpada’:

“Pulavam, giravam e balançavam seus traseiros mortos como zumbis petrificados tentando recuperar o calor da vida, reacender os membros mortos, o traseiro frio, o coração de pedra, dar às juntas rígidas, mecânicas e em desuso uma fagulha de vida.” (EHRENREICH, p. 260)

PARTE 2: AS BACANTES SEMPITERNAS

O XAMANISMO COM AMPLIFICADORES

Há um capítulo magistral de Dançando nas Ruas (Dancin’ In The Street) em que Barbara Ehrenreich fala sobre as raízes arcaicas do êxtase coletivo. A palavra “arcaicas”, no caso, refere-se não a algo de velho e mofado, já caído em desuso e aposentado da História, mas sim a algo que está na raiz do nosso tempo presente, ainda alimentando com seiva algo vivo e pulsante. Arcaico – é também uma das lições fundamentais de gurus psicodélicos como Terence McKenna e Alan Watts – é aquilo que tem enraizamento em um passado muito distante, mas cuja raiz ainda hoje nutre uma árvore viva e nossa contemporânea, com sua eclosão vivificante de folhas, frutos, sementes.

O tempo arcaico segue agindo no tempo contemporâneo como um rio que flui lá do passado mais remoto e penetra com suas águas torrenciais no território do presente: é um passado que conflui com o agora, conectando-nos ao que passou, vinculados ao que foi ao invés de alienados de qualquer tradição e pertença. Ao conectar com as bacantes e sátiros sempiternos, que atravessaram os tempos em celebração da existência, sentimo-nos Unidos e solidários aos que hoje descansam seus ossos debaixo desta terra. Terra esta onde labutamos e dançamos em aliança diversa, ao invés de trancados na estreiteza de um fluxo nonsense de momentos efêmeros e desconexos, presos na gaiola de um eu solitário e que se ilude com a separatividade. O êxtase congrega, a tristeza isola.

“No antigo mundo ocidental, muitas deidades serviam como objeto de adoração extática: na Grécia, Ártemis e Deméter; em Roma, as deidades importadas: Ísis (do Egito), Cibele, a Grande Mãe ou Magna Mater (da Ásia Menor), e Mitas (da Pérsia). Mas havia um deus grego para o qual a adoração extática não era uma opção, mas uma obrigação… Esse deus, fonte de êxtase e terror, era Dioniso, ou, como era conhecido entre os romanos, Baco. Sua jurisdição mundana cobria os vinhedos, mas a responsabilidade mais espiritual era presidir a orgeia (literalmente, ritos realizados na floresta à noite, termo do qual derivamos a palavra orgia), quando os devotos dançavam até chegar a um estado de transe.

Ainda mais do que as outras deidades, Dioniso era um deus acessível e democrático, cujo thiasos, ou elo sagrado, estava aberto tanto aos humildes como aos poderosos. Nietzsche interpretava esses ritos da seguinte maneira: ‘O escravo emerge como homem livre, todos os muros rígidos e hostis erigidos entre os homens pela necessidade ou pelo despotismo são despedaçados.’

Foi Nietzsche quem reconheceu as raízes dionisíacas do drama grego antigo, ao ver a inspiração louca e extática por trás da majestosa arte dos gregos – que, metaforicamente, ousavam levar a cabo não apenas a imortal simetria do vaso, mas as loucas figuras dançantes pintadas em sua superfície. O que o deus demandava, segundo Nietzsche, era nada menos que a alma humana, liberada pelo ritual extático do ‘horror da existência individual’ e transformada na ‘unidade mística’ do ritmo proporcionado pela dança.” (EHRENREICH, p. 48)

Longe de ser apenas de interesse para helenistas ou estudiosos de religiões antigas, a celebração comunal, vinculada no mundo greco-romano aos cultos a Dioniso e Baco, prossegue ativa em tempos contemporâneos.

O livro de Barbara Ehrenreich é uma das melhores visões panorâmicas da busca pelo êxtase coletivo através da história e tem entre seus méritos uma postura simpática aos fenômenos estudados. Ela não condena, com fúria puritana, os rituais dionisíacos, o vodu haitiano, a capoeira ou o samba afrobrasileiro, os festivais de rock da Geração Hippie etc., mas busca compreender com empatia uma necessidade humana, existente desde tempos imemoriais, de celebração coletiva e de vitória sobre o terrível confinamento na solidão de um eu isolado.

Dançando Nas Ruas, pois, parece-me um livro magistral, de alto potencial libertário, que une-se aos esforços Emma Goldman, pensadora política anarquista célebre por dizer: “Não é minha revolução se eu não puder dançar”.

Além disso, Barbara Ehrenreich realizou uma obra de interesse filosófico, ou mesmo teológico, afirmando que a experiência de re-encontro com o arcaico, de re-ligação com a fonte, é descrita por muitos que a vivenciam como uma revolução em nossa percepção temporal, uma percepção imediata ou insight súbito da eternidade do aqui-agora. Na companhia de gurus como Terence McKenna, Barbara nos convoca a um revival do que há melhor na psiconáutica arcaica.

O livro contribui imensamente para o estudo e a compreensão do misticismo, podendo iluminar e elucidar a leitura de obras cruciais como a de William James, As Variedades da Experiência Religiosa, e Heinrich Zimmer, Filosofias da Índia, que talvez sejam as mais impressionantes reuniões de testemunhos sobre a experiência mística. Para uma visão mais contemporânea, que vincula a unio mystica ao consumo de substâncias enteógenas, vale sondar as reflexões de Aldous Huxley em Moksha e de Alan Watts por sua obra afora.

Quando transcendemos a prisão do eu, a jaula do isolamento, a percepção falha que nos leva a crer na possibilidade de nossa existência independente e separada do cosmos que a circunda e inclui, aí então podemos abraçar um aqui-agora que têm densidade temporal. Que tem peso de eternidade. “Eternal Now”, como dizia Watts. Aí percebemos – ainda que para ter este insight às vezes necessitemos de muito estudo do budismo, de muita prática da meditação e do yôga, de algumas gotas de um bom ácido lisérgico ou DMT… – que a interconexão é a verdade do real.

]

“Wonder”, uma obra de Alex Grey

Não somente somos todos interconexos, ligados a toda a teia da vida; além disso, isto não se esgota no presente imediato. O rio do passado vem regar-nos o presente e vivificar nossa construção comum de um presente futurível (para lembrar um neologismo esperto inventado por Gilberto gênio Gil).

Somos efêmeros contemporâneos da eternidade onde estamos incluídos. A Energia no Universo, garantem os cientistas, pode se transformar mas jamais ser nadificada; os átomos e o vazio, desde Epicuro, são tidos por indestrutíveis! Esta percepção é aquilo que bacantes e mênades buscam – e às vezes acham – em seus rituais musicais, dançantes, psicodélicos: buscam habitar um tempo de êxtase coletivo, de joy na vivência da interconexão. É uma utopia que propõe a re-união e a comum celebração, um hedonismo sábio que propõe que não cortemos todas conexões com o rio do “foi-se e acabou-se”, para então prender-nos em um imediatismo niilista que nos deixaria apenas vagando ao léu, como náufragos agarrados a um pedaço de madeira que flutua no mar após a embarcação ir a pique.

Arcaicas – antigas mas ainda ativas! – são as variadas “técnicas do êxtase”. Esta, aliás, era uma das expressões prediletas que Mircea Eliade usava como ferramenta conceitual crucial para a compreensão e caracterização dos misticismos, do mais variado colorido, reunidos às vezes sob o nome de “xamanismo” e outras vezes sob a alcunha de “paganismo” ou termo semelhante.

No tal do xamanismo, com enorme frequência, as técnicas do êxtase – o caminho que é preciso realizarmos junto até que sejamos uma coletividade capaz de celebração extática e auto-transcendência – são inseparáveis da dança e da música.

Este é um dos argumentos centrais do livro genial de Ehrenreich: êxtase tem tudo a ver com dança, com música, com expansão da consciência, com transcender o eu e abraçar o coletivo. Um ímpeto primaveril que atravessa a História, da tragédia grega de 25 séculos atrás até os festivais hippie à la Monterey e Woodstock. Mostrando que os laços sociais vinculados à busca humana, trans-histórica e trans-cultural, de êxtase coletivo são umbilicalmente vinculados com música, dança e alteração da percepção intelectual-sensível através do consumo de substâncias (naturais ou sintéticas) ditas estupefacientes.

Apesar de toda repressão, de todo o sangue derramado por Inquisições, de toda a perseguição autoritária, de todo o proibicionismo bronco dos carolas, Pan, Baco, Deméter, Dioniso, Shiva e toda a trupe dos deuses dançantes e orixás bailantes seguem vivendo e atuando nos corações e mentes de seus carnais celebrantes.

Aquilo que Ehrenreich chama de collective joy, ou que Durkheim chamava de efervescência coletiva, é aquilo que sente-se no meio da torcida em um estádio de futebol quando explode um gol; mas também o que toma conta da vivência da platéia de um show do Jimi Hendrix Experience ou de Janis Joplin e o Big Brother Co. em pleno “Verão do Amor”. É aquela vivência que nos faz transcender a jaula do ego, rumo à inenarrável e estarrecedora experiência de estar acompanhados sob as estrelas, queimando sob o Sol, “todos juntos reunidos numa pessoa só” (como canta Arnaldo Baptista em canção d’Os Mutantes).

Os viventes precários que somos, que tentam somar e solidarizar-se, porém tanto separam-se e segregam-se, podem estar boquiabertos ou apáticos diante dos mistérios do mundo e de nossos vínculos secretos, com ele mundo e uns com os outros; a dança, a música e os estupefacientes são caminhos, uma espécie de multicolorido e polifônico tao, que servem para delinear como as culturas possibilitam a busca de fazer-acontecer o êxtase comunal. São técnicas para a realização das utopias, e não sua mera espera passiva. São técnicas do êxtase que hoje tem o auxílio da eletricidade, do ciberespaço, dos mega-amplificadores, das salas de cinema digital, de todo o aparato tecnológico-científico ainda tão desperdiçado com a estupidez bélica hi-tech. Invistamos, pois, nas arcaicas técnicas do êxtase!

“A dança grupal é a grande niveladora e conector das comunidades humanas, unindo todos os que participam no tipo de communitas que Turner encontrou nos rituais nativos do século XX. (…) Submeter-se corporalmente à música por meio da dança é ser incorporado por uma comunidade de uma maneira muito mais profunda do que o mito compartilhado ou os costumes comuns podem atingir. Nos movimentos sincronizados com o ritmo da música ou de vozes que cantam, as rivalidades mesquinhas e as diferenças de facções que podem dividir um grupo são transmutadas em uma inofensiva competição de quem é o dançarino mais hábil… “a dança”, como coloca um neurocientista, é a “biotecnologia da formação do grupo.”

Desse modo, grupos – e os indivíduos que os constituem – capazes de se manter juntos por meio da dança teriam possuído uma vantagem evolucionária em relação aos grupos ligados por laços menos fortes. (…) Nenhuma outra espécie jamais conseguiu fazer isso. Pássaros têm suas músicas características; vagalumes podem sincronizar a luz que emitem; chimpanzés às vezes podem bater os pés juntos e balançar os braços fazendo algo que os etologistas descrevem como um “carnaval”. Mas, se quaisquer outros animais conseguiram músicas e se mover em sincronia com ela, mantiveram esse talento bem escondido dos humanos.” (EHRENREICH, 2006, p. 37, trad. Julián Fuks)

A dança e a música, apesar de reduzidas, nas idéias estreitas de muitos de nossos contemporâneos, a meras mercadorias ou a reles entretenimentos, são algo que conecta-nos hoje à arcaica e ancestral peculiaridade humana, no seio da natureza, que é o fato de estarmos em busca de collective joy, êxtase comunal ou coletivo. Este é um fio que atravessa a história da espécie e que é inapagável, inextipável, incapaz de ser assassinado por quaisquer repressões autoritárias. É uma força resiliente, que sobrevive a todos os tiranos, e que têm como um de seus símbolos mais memoráveis, na história da arte, a batalha épico-trágica das Bacantes com o tirano de Tebas, Penteu, na peça de Eurípides.

As Bacantes, mais do que apenas uma obra-prima da dramaturgia universal, pode ser debatida como documento histórico, etnográfico, transmutado em obra-de-arte pelo engenho daquele que foi, com Ésquilo e Sófocles, um dos autores de dramas que sobreviveu a 25 séculos de transmissão histórica, da Grécia de IV a.C. até o Bixiga paulistano deste 2017 depois do Nazareno. Algo há aí, na resiliência de As Bacantes, na sua capacidade de manter-se com um monte a dizer e ensinar aos nossos próprios tempos, que explica como José Celso Martinez Côrrea pôde reativar a potência da peça nestes anos de 2016 e 2017, com os resultados acachapantes e geniais que já nos acostumamos a esperar do Teatro Oficina, Uzyna Uzona.

O Teatro Oficina é uma pérola refulgente neste pântano esmerdeado de nossa lambança nacional. É resistência e celebração – arte reXistente – que ativa um cyber-terreiro, uma arena-dionisíaca, um microcosmo-da-utopia, onde o Brasil mostra ao mundo o que tem de melhor: a exuberância irreverente de um povo que ginga em busca de um êxtase coletivo, traçando seu próprio caminho, no ritmado enraizado que lhe infundiram séculos de miscigenação e convívio entre gente de culturas do mais pluridiverso colorido.

Nas peças do Oficina, aparece sempre – mesmo quando trata-se de adaptações de autores gringos como Antonin Artaud (Para Dar Um Fim No Juízo De Deus) ou Schiller (Os Bandidos) – dá as caras um Brasil que está sempre recaindo em antagonismos, em querelas, em ríspidas lutas e mortíferas guerras.

As bacantes brazucas nunca podem celebrar em paz, pois são, a despeito de suas vontades, empurradas para uma arena de combate (ah, tiranos! elas só queriam beber vinho, dançar, celebrar! Por que cabeças teriam que rolar?!?); as mênades, proto-hippies da paz e do amor, dançantes e cantantes, re-ativadoras da força sempiterna do conatus, chocam-se contra os poderes do autoritarismo puritano e seus braços armados. A resiliência, a capacidade de sobrevivência da peça de Eurípides – vivíssima no Brasil de 2017! – está também na persistência. no nosso processo histórico, da batalha que o aquele fight – Bacantes versus Penteu – simboliza.

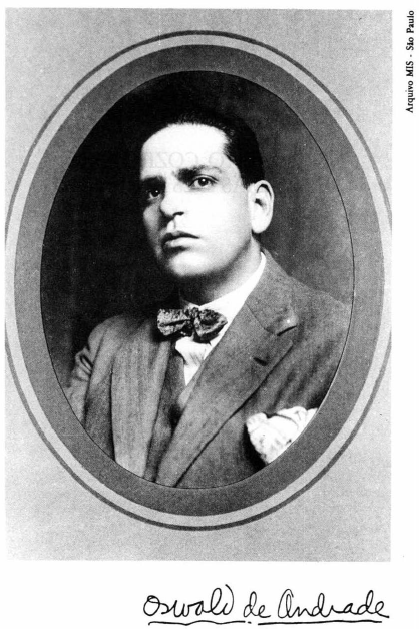

PARTE 3: TEATRO OFICINA E A VIVACIDADE DA ANTROPOFAGIA ANTIPURITANA OSWALDIANA

A utopia que vem conectada ao trampo do Oficina ou à antropofagia de Oswald de Andrade, empreendimentos de sintonia íntima, tem a ver com um renascimento do dionisismo, ou seja, de uma cultura onde a celebração coletiva, a alegria dos vínculos estabelecidos sobre as ruínas da egolatria, seja mais potente do que a cultura, imposta de cima pra baixo com a voz grossa e bruta do Patriarcado repressor, que manda sempre postergar todos os gozos, desistir de campanhas inovadoras ou revolucionárias, conformar-se com a monocromia de uma vida cinza, de tédio e monotonia, de servil obediência aos que mandam mortificar a carne e sacrificar o presente, em nome de um tíquete de entrada prum futuro paradisíaco no além-túmulo…

As bacantes – mulheres que saem dos trilhos da cotidianidade, deixando suas posições obedientes na hierarquia de comando masculinista, machista, autoritária… – e vão para a floresta, não só para fugir por um pouco da dureza do dia-a-dia, mas para celebrar a existência e a liberdade, para buscar a força em uma imersão num coletivo que, com forças reunidas, pode muitos, mas muuito mais, do que qualquer indivíduo solitário, por mais fortão e musculoso que seja. A ética e a estética homéricas, que celebram em Aquiles ou Ulisses um heroísmo muito marcado pelas fúrias bélicas, têm nas bacantes, nas celebrantes dionisíacas, nas mênades dançantes e de cabelos esvoaçantes, a celebração da paz, não da guerra; da harmonia e da sincronia, não do antagonismo; do êxtase, não do massacre.

“Friedrich Nietzsche, o clássico indivíduo solitário e atormentado do século XIX, talvez tenha entendido a terapêutica do êxtase melhor do que qualquer outro. Em um tempo de celebração universal do ‘eu’, ousou falar sobre o ‘horror da existência individual’ e vislumbrou o alívio nos antigos rituais dionisíacos que só conhecia por meio de leituras – rituais em que, ele imaginava, ‘cada indivíduo não apenas se reconcilia com o outro, mas une-se a ele – como se o véu de Maya tivesse sido rasgado e só restassem retalhos flutuando ante a visão de uma Unidade mística. (…) Cada um sente a si como a um deus e caminha a passos largos com o mesmo júbilo e o mesmo êxtase dos deuses que viu em seus sonhos.” (EHRENREICH, op cit, pg. 184)

Zé Celso e sua trupe são no país aquelas forças que com mais exuberância servem como porta-vozes destas idéias, entremescla de Nietzsche com Oswald de Andrade, de Artaud com Brecht, e apesar do impiedoso tempo que nos arrasta à velhice e ao inevitável túmulo esta figuraça quintessencial de nossa cultura parece continuar em eterno verão – para citar o título de excelente reportagem e entrevista do El País:

“Um dos grandes mestres do teatro brasileiro está prestes a completar 80 anos. Lúcido, sorridente, atuante. Muitos se perguntam qual é o segredo de José Celso Martinez Corrêa (Araraquara, 1937), o Zé Celso, para preservar tamanha energia e criatividade depois de 58 anos à frente do icônico Teatro Oficina – símbolo de resistência artística (e política) cravado no Bixiga, em São Paulo. Mas a verdade é que desse “xamã do teatro”, como ele gosta de se definir, não há segredos para se arrancar. Na entrevista concedida ao El País com os pés ao alto, em meio a uma nuvem de erva queimada, o dramaturgo vestido de um branco alvo como os fios de seus cabelos mostra que não tem assuntos proibidos, respondendo a esta altura da vida com voz suave tudo o que lhe é indagado. Isso, sim: sem fim, nem começo e pelos caminhos que lhe parecem.

A um desses caminhos ele volta sempre: a encenação de Bacantes, o clássico grego de Eurípedes montado pela primeira vez no Oficina em 1995 (em versão brasileira do diretor, no gênero “tragicomédia orgia”), que reestreou no Sesc Pompeia e logo passou ao Bixiga em outubro de 2016. A peça, de quase seis horas e com 52 atuadores em cena, reconstitui o ritual de origem do teatro na Grécia em 25 cantos e cinco episódios e tem música composta por Zé Celso (que também assina autoria e direção).

Encenada como ópera de Carnaval para cantar o nascimento, morte e renascimento de Dionísio, o deus do teatro, do vinho e das festas, ela tem lotado a casa tanto com habitués, como com novos assistentes – atraídos pela nudez libertária do elenco e às vezes também do público, pela genialidade do diretor, pela história ou por tudo ao mesmo tempo. A ideia é que os espectadores se integrem ao bacanal, e alguns deles terminam despidos pelos atores. Na primeira versão, isso aconteceu com Caetano Veloso. Por causa do sucesso orgiástico de Bacantes, Zé Celso ganhou ainda mais força e voz, voltando à carga em seus temas preferidos: teatro, política e xamanismo – que para ele são um só.Para Zé Celso, duas coisas podem salvar o país da crise política em que começou a mergulhar em 2014: o xamanismo, claro, e a arte. O que ele procura é juntar as duas coisas, rumo à “revolução cultural” que o ex-presidente uruguaio Pepe Mujica prega como a única saída para esses tempos obscuros.” (MORAES, Camila. O Eterno Verão de Zé Celso. El País.)

https://youtu.be/LInR5MozrsE

https://youtu.be/O3Ztj0F0pkk

“Todas as nossas reformas, todas as nossas reações costumam ser feitas dentro do bonde da civilização importada. Precisamos saltar do bonde, precisamos queimar o bonde.” OSWALD DE ANDRADE, “Contra Os Emboabas” (via Bia Azevedo, p. 68)

Se digo que 2016 não foi de todo um ano catastrófico neste país golpeado e achincalhado por suas escrotas elites canalhocratas, mas teve sim seus esplendores e glórias, é pois a nossa arte e nossos artistas mais relevantes e geniais não nos decepcionaram. Em 16 de Abril de 2016, na véspera da votação do impeachment de Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados, então presidida por Eduardo Cunha, estivemos na peça do Teatro Oficina, Para Dar Um Fim No Juízo De Deus.

https://youtu.be/iGP7H-p3XhE

Saí do teatro de alma lavada e com os ímpetos dionisíacos re-turbinados, orgulhoso dos artistas desta terra e certo de que a política, enfim, não é tudo – que um lamaçal ético sem fim, na Esplanada dos Ministérios, não impede a refulgência de uma contracultura que não se cala, que manifesta-se com exuberância, que abraça a resistência com todo a verve, todo o ímpeto, toda interconexão de uma trupe de mênades e sátiros. E, além disso, saí do teatro com a impressão de ter vivenciado uma imersão não só no universo de Artaud, mas, é claro, no de Oswald de Andrade, constantemente evocado por Zé Celso e sua trupe. Desde os anos 1960, quando encenou O Rei da Vela, o Oficina tem sido talvez o mais resiliente e fiel coletivo que honra o legado da utopia antropofágica oswaldiana.

Também em 2016, caiu no mercado um livro – Antropofagia: Palimpsesto Selvagem, de Beatriz Azevedo – que foi de imediato saudado por Eduardo Viveiros de Castro como “destinado a se tornar referência obrigatória para todo estudioso da obra deste que é, sem a menor sombra de dúvida, um dos maiores pensadores do século XX”.

Viveiros de Castro pode até soar hiperbólico em seu elogio a Oswald como figura crucial no panorama do conhecimento global no século que se acabou, mas isto mostra o quanto este pensamento, longe de ser paroquial ou nacionalista, pode ser também uma espécie de produto de exportação autenticamente original gestado e gerado no solo fecundo da cultura brasileira. Queimando o bode da submissão e da subserviência às civilizações importadas e imperialistas.

Quem enxergou isso muito bem, como lembra Bia Azevedo, foi o Roger Bastide, sociólogo francês, que lecionou na USP e publicou em 1950 o livro clássico Brasil: Terra de Contrastes: “Oswald devora as teorias estrangeiras como a cidade devora os imigrantes, transformando-os em carne e sangue brasileiros.” (BASTIDE, apud Azevedo, p. 70)

O antropófago Oswald “comeu” toda a diversidade das culturas estrangeiras, mas na hora do vamos ver foi lá e criou algo de novíssimo, algo de revolucionário. “O antropólogo Eduardo Viveiros de Castro afirma que ‘a Antropofagia Oswaldiana é a reflexão metacultural mais original produzida na América Latina até hoje. Era e é uma teoria realmente revolucionária.” (VIVEIROS DE CASTRO, apud Azevedo, p. 24)

A antropofagia é descrita como utopia no título de um dos livros de Oswald que a Ed. Globo recolocou no mercado e que traz textos clássicos como A Crise Da Filosofia Messiânica. Filosoficamente, Oswald tinha muitas similaridades e alianças com o pensamento de Nietzsche, e pode-se dizer que a antropofagia dialoga com o “dionisismo” como este aparece na obra do autor de Assim Falava Zaratustra.

Oswald também é um crítico mordaz da civilização ocidental racionalista e repressora, que dá todas as honras a Apolo, a Sócrates, a Descartes, soltando os cachorros de sua feroz repressão contra Dioniso, contra Baco, contra mênades e bacantes, contra feiticeiras e heréticos… Oswald defende o caminho da “valorização do lúdico e da arte”, aproxima-se das teses de Huizinga em Homo Ludens no que diz respeito à presença em todas as culturas, de quaisquer latitudes e longitudes, da “constante lúdica”:

“O inexplicável para críticos, sociólogos e historiadores, muitas vezes decorre deles ignorarem um sentimento que acompanha o homem em todas as idades e que chamamos de constante lúdica. O homem é o animal que vive entre dois grandes brinquedos – o Amor onde ganha, a Morte onde perde. Por isso, inventou as artes plásticas, a poesia, a dança, a música, o teatro, o circo e, enfim, o cinema.” – OSWALD DE ANDRADE, “A Crise da Filosofia Messiânica” (Globo, 2001, p. 144)

COMPARTILHE CULTURA:

Publicado em: 04/01/21

De autoria: Eduardo Carli de Moraes

comentários

Republicou isso em O LADO ESCURO DA LUA.

marcosouzablog

Comentou em 22/02/17

Essa ideia das bacantes e da união mística dionisíaca é magnífica…política cultural é ótimo…

João Luiz Pereira Tavares

Comentou em 05/03/17

O PRIMORDIAL

[para a crise atual, à partir de 2014 [ou seria junho de 2013? rssssss]:

A educação (e a ARTE), como desejava Cristovam Buarque ainda no ínicio desse século com um projeto fabuloso, abortado pelo populista Lula em seu 1º governo, tinha que ter sido PRIORIDADE. Não foi. Eis aí o PeTê.

Sim, é hora de se livrar dos trastes. Mas também dos TRASTES DE suposta ESQUERDA.

E quanto as questões políticas atuais no Brasil, discutidas, só sei que o primordial é o seguinte:

o LULOPETRALHISMO (muitas vezes “esquecido” de crítica dos blogs…):

Lula é um perigo para a volta à normalidade, Lula é o atraso e o prejuízo. Retrógrado, nivelando tudo por baixo. Um homem mentiroso VIGARISTA, PeTralha e Picareta.

Lula é incompetente, e foi incompetente quando apostou naquela mulher ignorante em ECONOMIA cujo nome é Dilma Rousseff.

O PT tem orgulho de se dizer de esquerda (sentindo com essa identificação pessoal uma vaidade de se “acharem”). Mas PT é pseudo-esquerda, certamente. Hipocrisia publicitária e pura propaganda.

O PT (sobretudo o Lulismo) já está fazendo Campanha (infiltrado nos blocos de Carnaval, disfarçado).

anisioluiz2008

Comentou em 22/02/17